第三章 水 利

1949年后,全县人民执行“小型为主,以蓄为主,群众自办为主”的水利方针,大搞农田水利基本建设,经历了50年代的治淮、打井;60年代的小水库建设热潮;70年代的除涝、灌溉配套、小水库除险加固和近几年的加强工程管理,提高经济效益等水利建设运动。截至到80年代,在县境建成有薄山大型水库一座,竹沟中型水库一座(遭水毁),小型一类水库8座,小型二类水库42座;万方以上灌溉塘堰坝2001座,小水电站7处,机电灌站50处,机井1575眼,已配套1443眼,喷灌机发展到510部。总有效灌溉面积23.07万亩,保证灌溉面积14.18万亩,建稳产高产农田12.4万亩。

水土保持方面,开展了植树种草,水保造林,修建水平梯田工程。全县水土流失面积1182平方公里,已初步治理539平方公里,占水土流失面积的45%。其中水保造林23.4万亩,修建水平梯田1.17万亩。

确山县低洼易涝面积34.15万亩,经过三十多年来的分批治理,开挖疏通大小排水沟686条,已治理除涝面积为19.85万亩。占低洼易涝面积的58.1%。但在水利工作上,有一段时间受“左”的思想影响,作了一些违背客观规律的“花架子”工程。

第一节 水 库

确山的水库建设,大致可分四个发展阶段:从1957年水利化高潮时起,至1960年三年自然灾害时止,共建成水库19座;从1964年社会主义教育运动起,至1966年“文化大革命”时,建成水库20座;从1968年确山县成立革命委员会至1975年特大洪水前,建成11座。1975年洪水后至1985年主要进行水库除险加固。

确山现有小水库50座(薄山大型水库属驻马店地区水利局管理),其中有石龙山、张冲、七棵树、二道河、三架山、马楼、岗户店、龙山口蓄水百万立方米以上的小一型水库8座;还有黄路沟等蓄水10万立方米以上的小二型水库42座。50座水库共控制流域面积118.3平方公里,总库容3997.9万立方米,兴利库容2244.3万立方米,设计灌溉面积8.09万亩,占全县现有各种水利设施灌溉面积的35%。实灌地2.08万亩,占设计灌溉面积的25.7%。

一、薄山水库

位于任店西南薄山汝河支流的溱头河上。在大规模治理淮河时期,是继石漫滩、板桥、白沙三座大型水库之后,于1954年建成的河南省第四座大型水库。经1956年扩建,1975年特大洪水后整修加固,形成一座以防洪为主,结合灌溉、发电、养鱼综合利用的大型山谷水库。

1952年10月始建。1954年“五一”劳动节时竣工。工程分大坝、输水道、溢洪道三大主体工程。大坝位于薄山、李岗山之间,上游控制流域面积580平方公里,为三级式坡复式断面。中为不透水粘土坝心,上下游为级配良好、容易排水之沙卵石坝壳;坝身高38米,高程为119.59米,坝顶长470米。筑土坝计完成土方129.2万立方米,砂方146.9万立方米,石方7.2万立方米,混凝土909立方米。输水道位于土坝西端,穿过李岗山,为圆形隧洞,洞径3.5米,长296.6米,最大泄洪量103立方米/秒。发电支洞长57米,洞径2米,为钢筋混凝土建筑。主要工程分进口、隧口、出口及发电支洞四部分,建输水洞计完成钢筋混凝土7205立方米,石方2.5万立方米,土方5.5万立方米;溢洪道位于大坝右岸东南4公里处,为梯形水槽式,底宽50米,底部高程115.59米,最大泄洪量1183立方米/秒,泄入溱头河,计完成土方14.83万立方米,石方4.6万立方米。

始建因水文资料欠缺,当时淮河整个流域规划尚未进行,故不可能考虑上下游配合运用的具体意见,所以水库设计防洪标准偏低。为了保证水库本身及下游人民生命和财产安全,扩大综合利用,充分发挥水库的效益。1955年9月中央水利部批准扩建。工程分大坝加高、输水道改善两大部分。大坝加高2.75米,即由原高达到122.34米。又在坝顶加筑浆砌石防浪墙一道,高1米;输水道改善工程,主要是滚水坝加厚、静水池改善、隧洞灌浆、出口岩石喷浆及操纵室加固等。第一次扩建工程在1956年5月1日开工,1956年10月竣工,全部由确山调配民工,最高上工人数3577人,完成土方3.5万立方米,砂卵石4.08万立方米,砌石2.4万立方米,总投资85.85万元。

1975年8月,驻马店地区遭遇历史罕见的洪水,虽未出事,但洪水已超过坝顶0.66米,距防浪墙顶0.34米。防洪标准偏低,仍需加固改善。此次改善加固分大坝加高、溢洪道建闸、电站扩建、输水道闸门启闭室底加高四部分。于1978年1月开工,1983年全部竣工。由省水利厅第二施工总队及汝南、确山两县负责施工。将原坝加高7.66米,即坝顶高程为130米,防浪墙顶高程131.0米,坝顶宽8米,设计标准为百年一遇,保坝标准为可能最大洪水;结合防洪适当扩大兴利,兴利库容为2.8亿立方米,总库容6.2亿立方米。在溢洪道建五孔闸,孔宽14米,总宽70米,弧形钢闸门五扇,最大泄洪量8500立方米/秒。原电站系1959年兴建,1972年安装二台1000千瓦立式机组。此次又结合灌溉新安装二台1600千瓦发电机,并入电网运行。由于坝顶加高,原启闭室底高程由118.7米升高到130.0米。这次改善加固工程,总投资4709万元,完成土砂方98.5万立方米,石方50.2万立方米,混凝土4.2万立方米;共用木材4074立方米,钢材3254吨,水泥1.65万吨。

薄山水库是以防洪为主,结合灌溉、养鱼、发电的综合利用大型工程,防洪库容2.2亿立方米,可能最大洪水期为下游宿鸭湖水库削减洪峰流量1.86万立方米/秒;兴利库容2.8亿立方米,水面3.24万亩,可灌地35万亩(确山20万亩,汝南15万亩),年均鱼产10万公斤;电站装机4台5200千瓦,年均发电750万度;库周绿化植树3000亩。1985年底,收水费8.9万元,电费28.3万元,鱼产值17万元,加上其他收入,共计56.7万元,人均收入2870元。

1954年5月水库建成后,建立薄山水库工程管理处,隶属河南省水利厅。1958年7月,改由信阳专区管理,更名为信阳专区薄山蓄灌工程管理处;1959年4月,下放到确山县管理,改名为确山县水库管理处;1962年7月河南省将管理权收回,改为河南省薄山水库工程管理局;1967年8月,省将管理权下放到驻马店地区,改名为驻马店地区薄山水库革命委员会;1975年9月又改为驻马店地区薄山水库管理局,下设工程科、财务科、人保科、办公室、灌溉科、电站、水产站、水文站等办事机构,并设灌溉办事处,专管灌溉事宜。管理局共有房屋400间,人员167名。

二、竹沟水库

竹沟水库属中型水库,位于竹沟镇北1.5公里,东靠烈士陵园,大坝建在竹沟河三里庙山口处。控制流域面积28.5平方公里,最大库容1544万立方米,可灌地3.4万亩,是以防洪为主,结合灌溉、养鱼、发电等综合利用工程。竹沟水库曾经三次修建:第一次建于1959年冬季,由当时竹沟管理区(竹沟、瓦岗、石滚河三个公社)出工修建,投入劳力3000人,完成坝底截水槽挖沙5万立方米,混凝土齿墙120立方米,截水槽粘土填筑3.7万立方米,坝基清基砂方2.8立方米,坝体粘土心墙填筑1万立方米,坝壳砂方填筑3万立方米,坝后倒滤料填筑3000立方米,输水道洞身开挖石方2700立方米,洞身衬砌钢筋混凝土200立方米,砌石500立方米,后因三年自然灾害停工。1966年,经地区水利部门审批,确山县抽调竹沟、瓦岗、蚁蜂、任店4个公社劳力,并有地区水利局施工队参加修建输水道。不久,开始了“文化大革命”而中止。1969年第三次修建,10月开工,由竹沟、瓦岗、蚁蜂、城郊、任店、留庄、刘店、普会寺、城关等公社(镇)共抽调民工7900人,到1970年5月水库基本建成。坝高23.5米,坝顶高程186.5米,坝顶宽5米,坝长308米;输水道在坝西头,洞径2.3米,最大泄量38.4立方米/秒;出口有发电支管,建成装机80千瓦电站一座;溢洪道在西山头北,进口底高程181.0米,底宽7米,最大泄洪量136.5秒立方米。共完成土、石方开挖9.5万立方米,土砂方填筑16.8万立方米,砌石2.3万立方米,混凝土与钢筑混凝土920立方米。

1972年水库正式成立管理所。配有行政干部2人,技术干部1人,技工18人。1970年至1974年,水库共投放鱼苗300万尾,植树5000株,育苗圃2亩,购造大小船8只,网具百余件,产鱼2.5万公斤。1973年实灌地1.4万亩。

1975年8月4日至7日,特大暴雨。连降雨1052毫米,7日一天降雨682.7毫米,超过千年一遇24小时设计标准(451毫米),洪水漫坝,溃决。水库垮坝后,大坝冲垮159米,中部冲到河底,冲走土、石、砂方16万立方米。输水道、电机房、灌渠首等建筑物以及配套设备均受损失。淹死下游群众248人,伤202人,倒房1万多间,牲畜死亡229头。

三、小型水库

(一)小一型水库

三架山水库 位于胡庙乡西南2.5公里,白庄西300米处的三架山脚下。控制流域面积4.5平方公里,设计可灌地3000亩、改旱地为水田1500亩。该库于1964年开始兴建,胡庙、高庄等八个大队投入1600人,县水利局派有技术员协助施工,到1966年,大坝输水道及溢洪道跌水上部已经完成。由于该库施工质量和标准过差,坝身单薄,并发现涵管下部有宽1.5厘米、长10厘米的接缝往上冒水,经检查认为是在预制管接头处没有封严捣实,流水将水泥冲走所致,后经返工整修不再漏水。1973年冬和1974年春,复对溢洪道整修,拓宽到14米。对大坝也进行了培厚和种植草皮护坡。

“75·8”特大洪水时,溢洪道坡岸和出口被冲毁,1976年和1977年修复。1978年水库进行除险加固溢洪道护砌等工程,达到千年一遇的防洪标准。坝顶高程178.5米(为海拔高程,下同)。并有1米高的防浪墙。坝顶宽4米,大坝内外均用块石护坡。最高洪水位177.5米,总库容为182万立方米,兴利水位173.5米,相应库容109万立方米;溢洪道在坝的南端,底宽16.5米,土渠段浆砌石护底,出口为粘土岩石基础,没设消力池,堰顶高程173.5米,最大泄量195立方米/秒。输水道进口有一拉杆式的启闭平板闸门,进口高程157.8米。出口用闸阀控制,直径50厘米,最大流量2.4立方米/秒。由于山水对灌渠冲刷严重,灌渠常被冲毁,今仍不畅通,实灌水田50亩;建有一座水电站,装机40瓦,可供发电照明和加工生产。1985年11月,在湖北省罗田县三里畈白蚁研究所的帮助下,进行了防治白蚁的工作,共挖出35对白蚁王后,为水库安全消除了隐患。水库属胡庙乡管理,由乡水管站承包,负责管理工程和生产,有管理员4人,管理房9间。

岗户店水库 位于任店乡陈庄村岗户店西头,流域面积4.1平方公里,蓄水132万立方米。1970年冬,由陈庄大队进行大坝清基,并作了少量土方回填。1971年冬,又有任店公社3000多人帮助水库大坝土方填筑。1972年冬春外大队民工撤回,由陈庄大队组织专业队施工,到1974年水库基本完成。坝顶高程115.5米;溢洪道紧连坝南端,为明渠式,宽30米,未作消能工程,冲刷严重;输水道为一直径40厘米有压钢筋混凝土管,用闸阀控制。修有一条灌渠,设计灌溉面积4000亩,实灌水稻450亩。按1975年8月的雨型,水库原设计防洪标准偏低。1976年陈庄大队又组织专业队,进行水库除险加固。到1980年,完成了大坝加高培厚、坝顶高程达到116米,设计最高洪水位为115米;溢洪道北侧墙作了护砌,出口建了消能工程,溢洪道宽30米,最大泄洪量254立方米/秒,达到千年一遇的防洪标准。水库由陈庄村管理,有管理房3间,管理员2人。1人负责管理工程及闸门启闭,放水灌地;1人承包水库水产。

石龙山水库 位于县城西10公里中店村,水库控制流域面积8.5平方公里,库容245万立方米。

1957年冬季大坝开始清基,由城郊乡的秀山、八里岔、新庄、尚庄等队2000人参加施工。在坝东砌30厘米方型输水洞,坝西头留一宽5米,长30米,深1.5米的溢洪道,当1958年8月坝筑高5.5米时,遇大雨,预留的溢洪道过窄,以致洪水漫坝而溃决。1969年11月水库复修,中店大队上工500人,进行大坝决口清淤和打石头备料。12月上工1200人填筑大坝,开挖溢洪道改建涵管。翌年3月,五道庙、朱古涧、秦庄、秀山四个大队各支握300人助建两个半月,本大队最多上工1500人。到1972年5月水库基本完成。坝高14米,坝顶长225米,坝顶宽4米,块石护坡,涵管将原方形砌石管改为直径40厘米有压圆形钢筋混凝土管,出口用闸阀控制。溢洪道在坝东侧,过黄土岭下泄到老河,底宽20米,长150米,没护砌,亦未做消能工程。1975年8月特大洪水时,水库大坝冲开一个30米长的决口。同年10月,水库又进行堵口修复,大坝加高加厚,溢洪道加宽并护砌以及修建消能工程。上工1300人,另有城郊公社水利专业队300人支援一个半月,次年5月竣工。共做土方16.5万立方米,砌石方3500立方米,混凝土150立方米。防洪标准为千年一遇,最高洪水位129米;总库容245万立方米,兴利水位125米,相应库容105万立方米,坝顶高程130米,防浪墙高程131米,坝顶长225米,最大坝高15米;溢洪道堰顶高程125米,宽28米,最大泄量330立方米/秒;输水道进口高程118米。为钢筋混凝土有压圆形管,内径40厘米,出口用闸阀控制,设计灌溉面积3000亩,实灌500亩,其中稻田220亩。水库属中店村管理,有管理房5间,管理人员2人。

七棵树水库 位于城郊乡后楼村,控制流域面积3平方公里,总库容178万立方米。1970年10月兴建,上工300人,到1971年5月,农业生产大忙时停工。是年冬,上工1200人续建。次年5月,仅留专业队200人继续施工。1973年冬再次续建,到1975年麦前,基本完成大坝填土和启闭竖井工程。1975年8月特大洪水时,库水与大坝平,幸未出事。1976年将大坝124米以上填土全部翻工碾压。上劳力1500人,大坝又增高2米,加厚3米,并砌1米高的防浪墙。水库先后共完成土方16.7万立方米,砌石2800立方米,混凝土120立方米,水库为均质土坝,经过维修加固,现已达到千年一遇防洪标准。坝顶高程129米。坝长234米、宽4米,防浪墙顶部高130米,最高洪水位128米,总库容178万立方米。兴利水位125.5米,相应库容95万立方米;溢洪道在坝的北端,明渠式,顶高程125.5米,宽24米,下为一长140米的陡槽,槽下有消力池,最大泄量171立方米/秒;输水道为钢筋混凝土有压圆形涵管,直径50厘米。出口用闸阀控制,进口高程114米,设计灌溉面积4000亩,现实灌500亩,其中有水田30亩。水库属后楼村管理,有管理房5间,管理工作有一户承包。

二道河水库 位于李新店乡二道河,控制流域面积8平方公里,可蓄水780万立方米。1969年冬开始兴建,由新安店公社上工24个大队,投入劳力最多6000人,正常2000人,坝筑至10米高时,坝后留一10米宽的平台,缩成小断面,修到高程160米,坝顶宽2米,于1970年春停工。1971年冬续建,坝后仍按设计坝坡上筑,到1972年春,大坝基本完成。输水闸在坝北端,基础为红粘土,是预制有压圆形钢筋混凝土管,内径76厘米,进口设拦污栅一道,出口用直径60厘米闸阀控制。溢洪道在坝北端黄土岗上,宽15米,下部为岩层,未作消能工程。当年蓄水,实灌地2000亩。水库蓄水后,1974年发现输水管闸房近处坝坡漏水,经检查发现距出口约10米处,管子接头错开宽约10厘米。据分析是由于止水不严产生管子漏水,基础土壤饱和,土被流水带走,久而产生管子位移。其他地方也发现有1-5厘米的错动,原止水柏油麻绳部分脱位。经过“75·8”洪水考验,大坝高程不够,坝体单薄,加之坝后漏水,严重威胁水库安全。1979年水库进行加固培厚,将输水洞扒开修复加固。防洪标准达到千年一遇,现在坝顶高程163.2米。另有1米高的防浪墙,最高洪水位163米,总库容780万立方米,兴利水位159米,相应库容520万立方米。输水道进口高程140米,有一检修闸门,卷扬机启闭,建有启闭台和工作桥;出口有一直径60厘米的发电支管,可建一装机40千瓦的水电站。输水道出口亦为闸阀控制。溢洪道堰顶高程160米,宽20米,最大泄量170立方米/秒。设计灌溉面积1.5万亩,实灌2000亩。水库由李新店乡管理,现有管理房9间,管理员2人。

龙山口水库 位于竹沟乡王岗村龙山口庄西北。大坝东接龙山,西连虎山。控制流域面积11平方公里,总库容710万立方米。此库于1958年3月开始清基,原设计坝高180米,因工程任务大,坝体筑到177米时,下游坝坡留一平台,宽50米,缩小坝断面最高筑到177.01米,顶宽2.5米。于同年9月停工。输水道有东西两座,均为斜卧管。溢洪道在坝西山坳处,因大坝未按设计高程完工,不能应用。1960年春,为保水库汛期安全。又在大坝东头挖一临时溢洪道,底宽16米,高程174米,最大泄量26.1立方米/秒。效益:灌水田400亩,旱地1000亩。后经多年不断地修复加固,完成坝顶高181米,顶宽5米,总库容达到671万立方米;溢洪道堰顶高程176米,底宽14米;输水管为钢筋混凝土有压圆形管,进口有启闭楼,平板闸门控制。出口用直径1米闸阀控制,预留发电支管一道,设计灌溉面积6100亩。1975年8月特大洪水时(7日凌晨一点左右),坝东头靠近溢洪道处,洪水漫坝水深约0.5米,漫水时间约30分钟,坝脚冲毁长约5米。洪水过后,对水库除险加固,1976年麦收后,由竹沟、瓦岗两公社最多出工2000人,对大坝按千年一遇防洪标准进行加高培厚。大坝高程加到182米,坝顶宽5米,并有一米高的浆砌石防浪墙,最高水位181米。总库容710万立方米,兴利库容375万立方米;迎水坡重作了块石护坡,并修了导水沟;溢洪道作了护砌,挑流工程进行了复修,宽为16米,高程176米,最大泄洪量264立方米/秒。可灌浇8100亩,现实灌3800亩;并建成一座18千瓦水电站,可供加工生产和照明;有鱼池20亩,水库年产鱼近万公斤。水库由县水利局管理,成立了管理所。有房24间,工人9名。

张冲水库 在马楼水库上游5公里,流域面积5.1平方公里,最大库容228万立方米。1966年冬,由张冲、前巩庄两个大队共建。国家投资5吨水泥,14根水泥管输水道。当年完成坝高10米,蓄水不到10万立方米。汛期时在正河床处冲了一个15米宽的缺口。冬季,两村又联合组织人堵口修复,外坡加宽2米,挖起一个宽5米的溢洪道。1972年,经县水利局按二百年一遇洪水校核重新设计,当年冬季续建,由张冲、前巩庄、木寨、王楼四个大队出工。1973年春末,木寨、王楼撤离,由张冲、前巩庄组织专业队施工,延续到1975年秋,水库基本竣工,完成了大坝加高培厚。迎水坡块石护砌,输水管延长竖井加高和建工作桥,溢洪道拓宽到25米。此时,堰顶高程147米,坝顶宽4米,最高洪水位146.25米,最大库容为208万立方米,兴利库容112万立方米,设计可灌张冲、前巩庄两村土地4000亩。按“75·8”雨型,水库防洪标准偏低。1975年冬,又按千年一遇防洪标准进行除险加固。水库现状是坝顶高程147.7米,顶宽3米,加砌一道防浪墙,高程148.5米,设计洪水位为147米。总库容228立方米,兴利库容138万立方米。溢洪道在坝北端,宽40米,堰顶高程143.5米,岩石基础,没有作消能工程;最大泄洪量225立方米/秒,并建有一座5千瓦的水力发电站,仅可供陈庄照明。水库现有管理房5间,由专业户承包管理。

马楼水库 位于任店乡赵湾村。1957年先在马楼河岔修建两个小坝。1958年由任店公社组织1000余人,将两坝连成一个长1330米的弯曲大坝,当年未成。1959年冬,全公社抽调劳力6000人进行续建,1960年春竣工,控制流域面积22.3平方公里,总库容330万立方米。1960年冬,在马楼水库下游1500米处又建一坝,名赵湾水库。坝长250米,坝高13米,蓄水80余万立方米,1961年完成,亦有马楼水库下库之称。修复赵湾水库是利用该库蓄水,填充马楼水库下一片洼地,不修灌渠和大渡槽,从赵湾水库挖渠引水灌地,可减少马楼修渠经费开支。下库还可养鱼,实灌水田3000亩。1975年8月特大洪水时,薄山水库雨量记载,最大24小时降雨量376毫米。8月7日降雨291.4毫米。下午6时许,马楼水库启闭楼以东一段长约百米洪水漫坝,水深约50厘米,防汛人员及时从坝西黄土岭扒坝泄洪,8时许水落,下游坝坡冲一条长8米、宽5米、深2.5米的坑。因漫水段坝后草皮护坡较好,大坝幸未出事。

1978年在启闭楼以东作了坝内截水槽,防止坝后渗水。1980年为了防止原溢洪道冲刷,又作了二级消力池。1984年大坝从西向东进行1250米长的加固,并完成了550米的坝后排水体。同年,在下库也作了溢洪道消力池和交通漫水桥,水库现在达到了千年一遇的防洪标准。大坝高程109米,设计最高水位107.7米,总库容490万立方米;溢洪道堰顶高程104.5米,宽60米,最大泄洪量460立方米/秒;输水道为马蹄型钢筋混凝土结构,平板闸门卷扬机启闭,最大流量5.5立方米/秒。设计灌溉面积1.2万亩,现实灌水田2600亩,年产鱼万余斤。1980年建成电站一座,装机40千瓦。1984年7月,在下库回水与马楼库后坡淹没处,向上冒水,状似管涌,后经潜水检查,是老河槽处原建的斜卧管第三段盖板破裂漏水所致,经用塑料布包水泥将破裂处压着后水止,仍留有隐患。1979年全国白蚁专家李始美,曾莅临此库视察,发现有白蚁活动。1985年8月,在湖北省罗田县三里畈白蚁研究所的帮助下,开展防治白蚁的工作,先后挖掘出白蚁巢穴42处,其中最大的蚁穴约20龄,穴水平长1.8米,呈圆形,直径为0.8米,位于西干渠首以西约50米,为水库安全消除了大隐患,水库现属任店乡,管理人员10名。管理房21间。

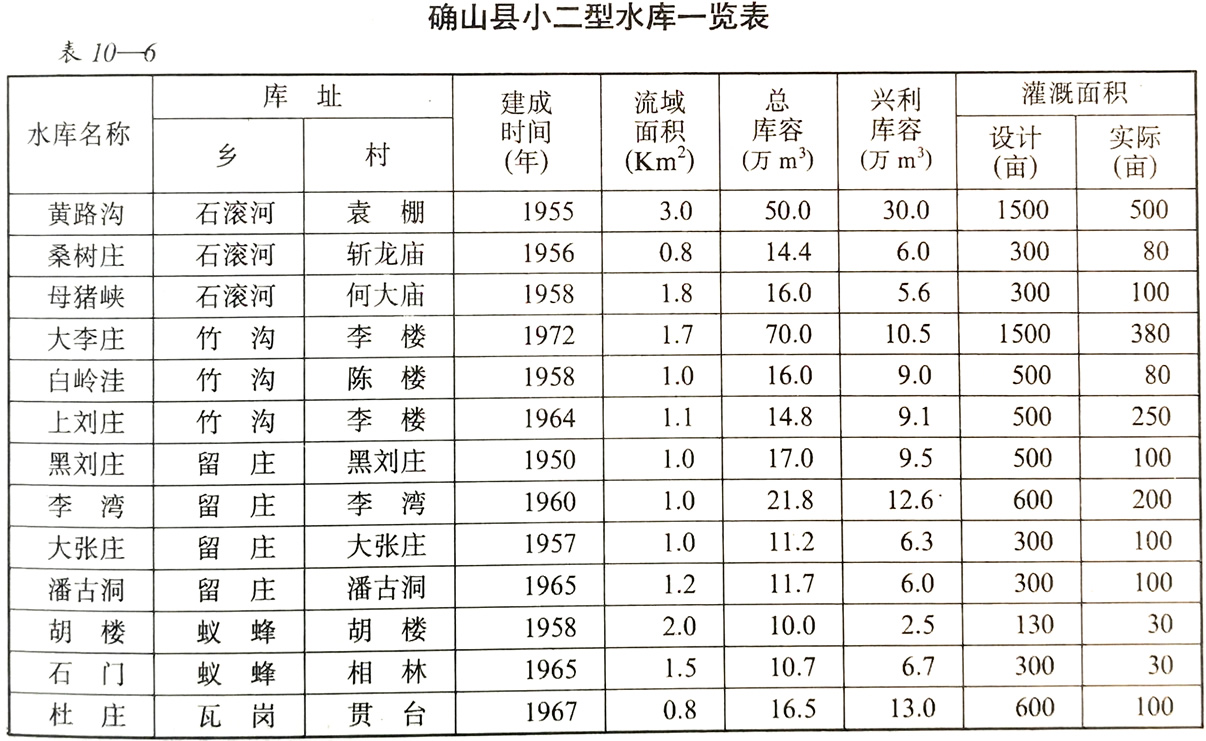

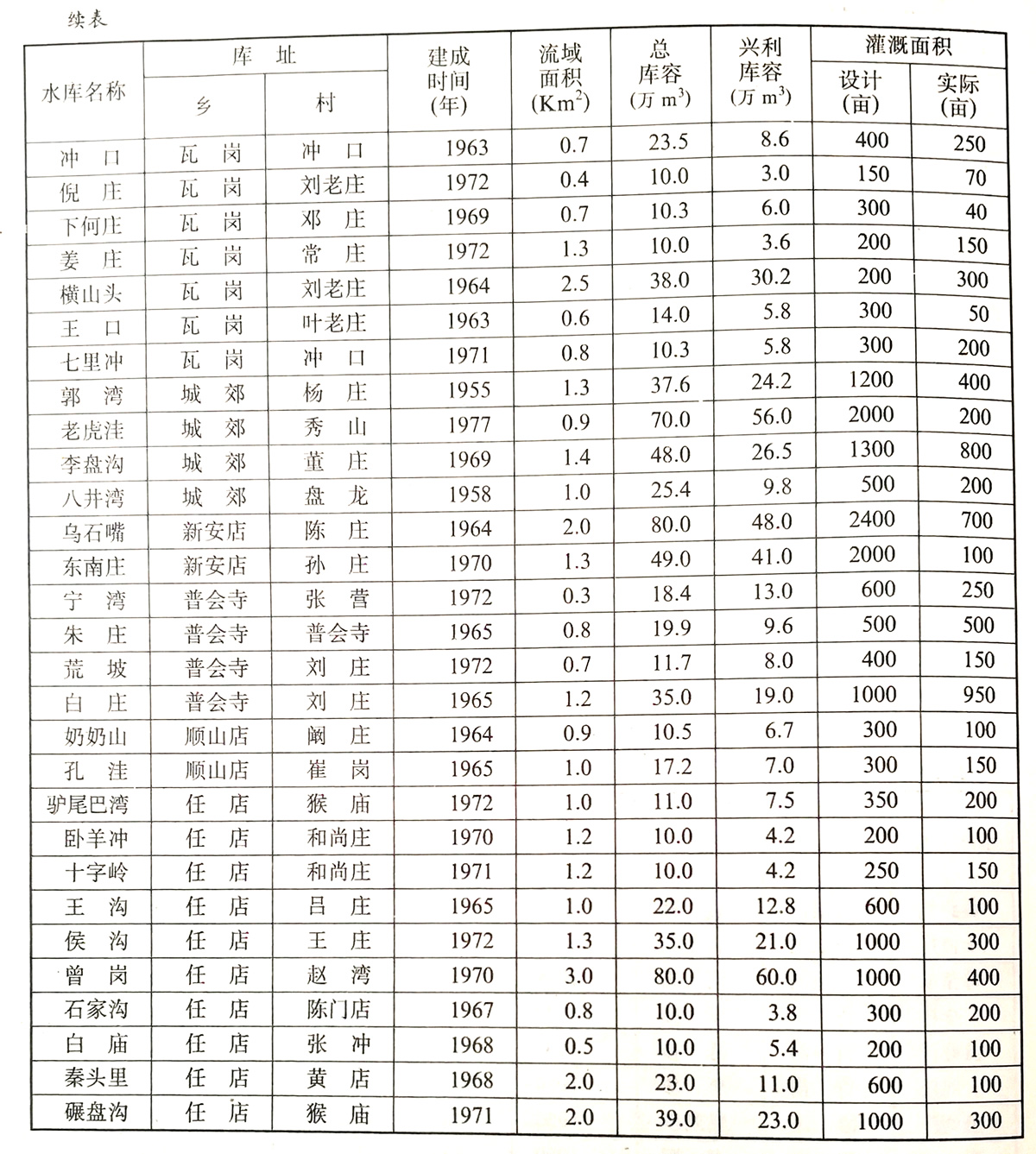

(二)小二型水库

黄路沟水库 50年代初期,由信阳专署负责设计。是确山兴建的第一座小型二类山谷水库,位于石滚河乡袁棚村。1954年11月动工兴建,由竹沟、瓦岗、石滚河、中店、邢店、芦庄、木寨、胡庙等八个乡出工,共投入劳力1500人。在施工中成立有黄路沟水库指挥所,下设办公室、工程组、财务组,专署水利科派有技术员在工地作技术指导。1955年5月水库竣工,计完成大坝清基沙、石方2800立方米,回填及筑坝土方38000立方米,坝护坡砌石1110立方米,挖主干渠两条,长9100米,挖土方1.5万立方米,做木渡槽9座,砖渡槽1座,共长115米,改稻田300亩,当年发挥了效益。建库投资是以工代赈方式,共投资3万元。民工除生活费用外,在竣工结账时,得资最少的1.7元,一般得4.5元。多的9.4元,最多得11.5元。1965年改建涵管,将原斜卧管全部拆除,平管改为钢筋混凝土有压圆管,直径0.5米,出口用闸阀控制,做土方9200立方米,砌石120立方米,钢筋混凝土40立方米,下游改旱田为水田700亩。1975年8月发生特大洪水,8月8日凌晨二时许,坝西头长约20米一段,漫水深30厘米左右。当时大队支部率领抢险队70人立即投入抢险,经两小时奋战,加高了大坝漫水段,保住了水库。洪水过后,组织复修。1980年3月完成了除险加固,达到300年一遇的设计洪水标准。完成土、石方10969立方米,国家投资13700元。坝顶高程达到116.6米,另有一米高的浆砌石防浪墙,最高洪水位113米,总库容50万立方米。兴利水位110米,相应库容30万立方米;溢洪道堰顶高程110米,宽20米,最大泄洪量为154立方米/秒。现有管理人员2名,管理房3间,可灌水田500亩,旱地1000亩,年产鱼2500公斤。

第二节 灌 溉

一、灌渠

薄山水库1954年建成,1958年兴建灌渠,分总灌渠,南北干渠以及支渠4条。总干渠长7.6公里,过水流量23立方米/秒;设计灌溉面积35万亩(包括汝南15万亩),南干渠在确山县境内长16.5公里,过水流量12立方米/秒。有支渠1条,斗渠23条,可灌任店、留庄、新安店3个公社,设计灌溉面积6.3万亩;北干渠在县境内长19.5公里,过水量10.2立方米/秒。支渠3条,共长16公里,斗渠26条,可灌任店、普会寺、刘店、城郊4个公社,设计灌溉面积13.7万亩,共可灌确山耕地面积20万亩。1958年支渠以下工程未作,灌溉时扒口漫灌。后经1962年、1964年、1973年至1976年几次大规模的斗渠以下(包括斗渠)田间工程配套,基本形成了渠、沟、路、树配套、能灌能排的完整工程。

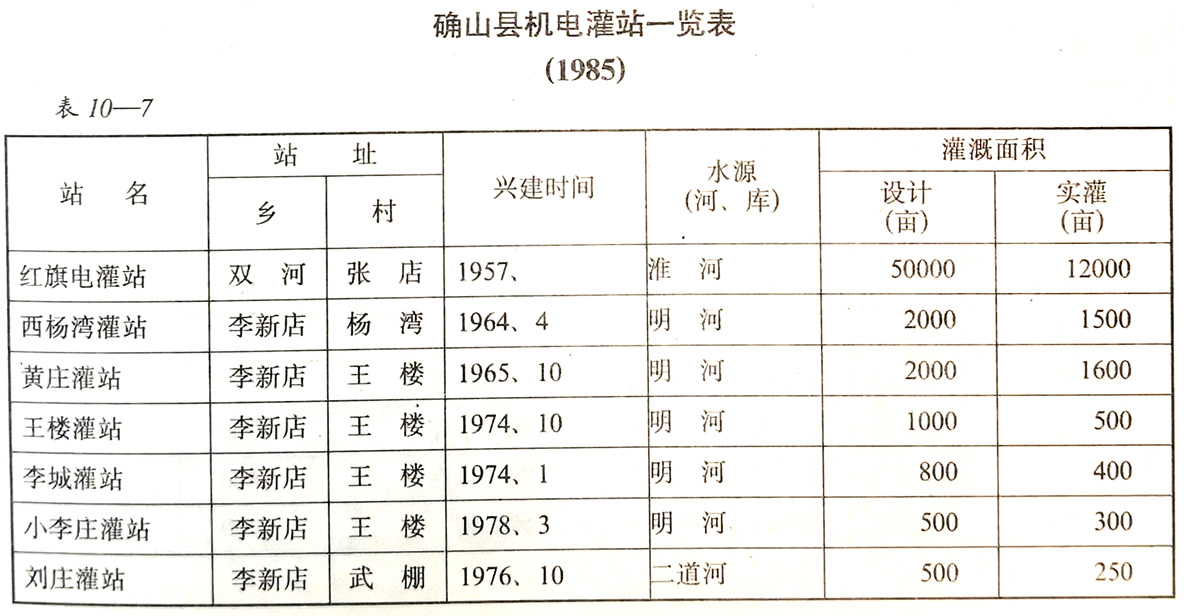

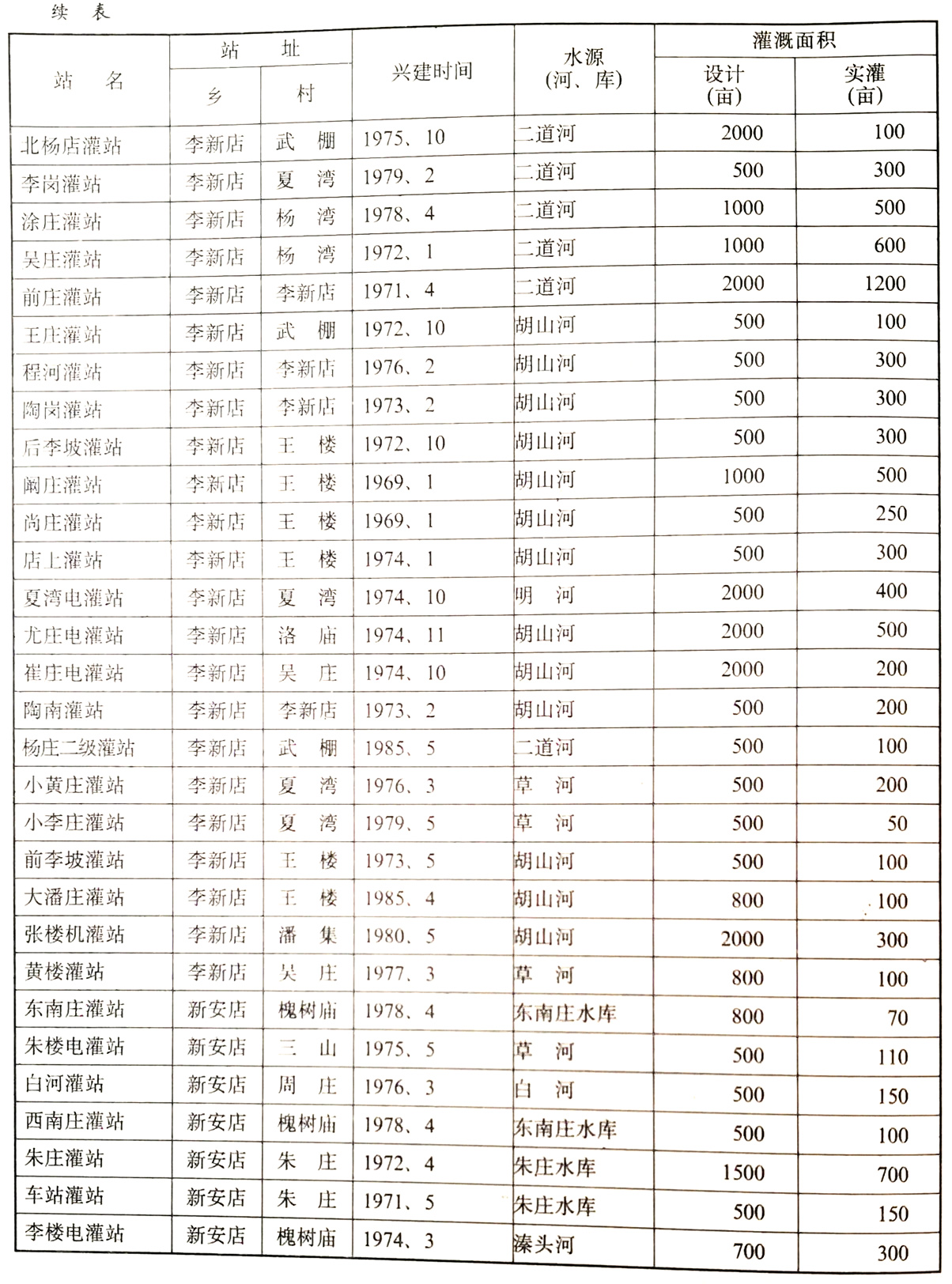

二、机电灌

确山地形复杂,需要发展提水灌溉。从1957年秋,地区为支援确山抗旱种麦,调3.5马力煤气机35台,动力水车35部,建临时提水站15处;1959年吴桂桥管理区,在洪村铺东南河两岸建临时提水站8处,搞“水稻丰产方”。

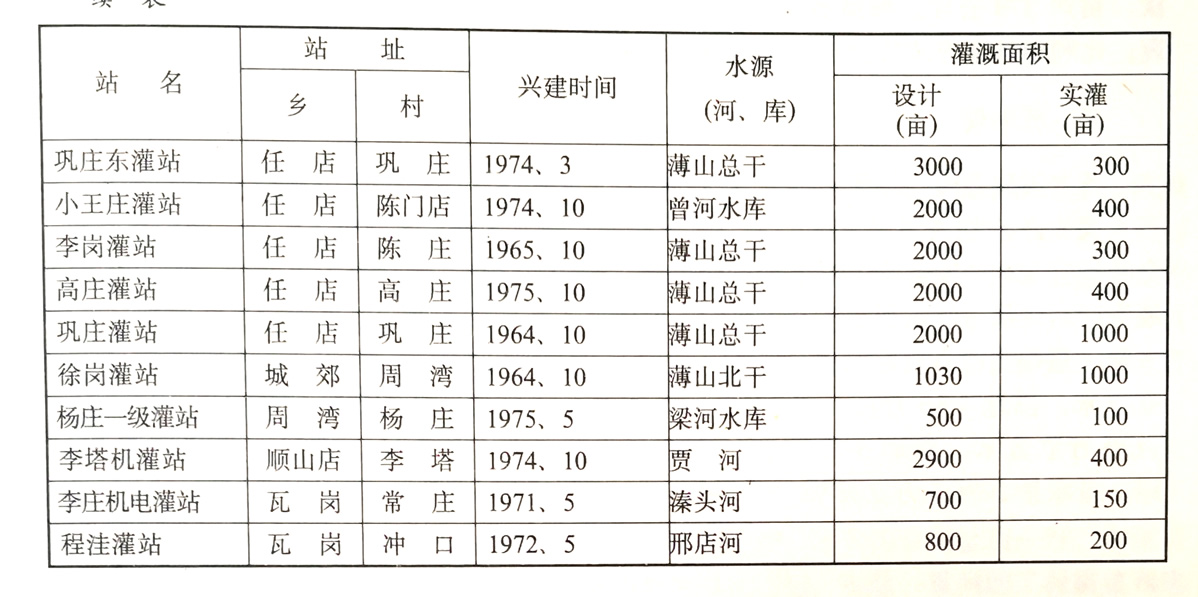

1964年到1983年,先后建固定性的机、电灌站72处,后因使用年久,设备老化,实用仅50处,提水流量共11.5立方米/秒。柴油机配套16台、1121马力;电动机54台、2123千瓦,水泵6-20寸的58台。设计灌溉面积11.32万亩,实灌面积3.09万亩。

红旗电灌站,是确山较大的电灌站,在双河张店淮河北岸(亦称霸王台电灌站)。该站于1957年开始兴建。后经1963年、1964年、1966年、1968年、1971年、1976年、1978年等多次配套、扩建,工程与设备齐全,可灌张店、金沟、陈店、双河、王堂、余庄、马坡、施庄等8个行政村、70多个自然村,设计灌溉面积5万亩,实灌面积1.2万亩,其中水田1万余亩。灌浇后,水稻产量每亩平均单产400公斤,高的达500公斤。

三、井灌

1952年群众为发展生产,扩大农田灌溉,挖土井140眼。1957年水利建设高潮时,在挖土井的基础上,普遍开展打下泉井,共建砖石结构水井10109眼。由于提水机械不配套,灌溉效益差,大部分被废弃。1965年至1969年,推广打大、小锅锥井,井壁结构是先用砖,后改用混凝土,预制内径1米的透水管。此种井深一般30-40米,出水量每小时30-50吨。同年购置大小锅锥24套,挖掘地下深层水。1970年至1983年,上级先后无偿调拨和购置打井钻机22台,打井深度可达100米以上,每小时出水量40-70吨。1977年,打机井121眼。1983年以后主要是管理、配套、维修、发挥效益,没有再继续打井。原有机、电灌井1443眼,机器配套1221眼,机具1121台、13478马力,可灌地45700亩;电灌井322眼,电机322台、1910千瓦,可灌地10700亩,机电灌井共可灌地56400亩。近几年机井淤积,机器设备老化严重,灌溉面积有所减少。

四、喷灌

1976年开始推广使用。第一座喷灌站建于朱古洞公社新庄大队胡庄生产队,投放小型移动式喷灌机6台,喷灌胡庄、土桥两个生产队的农作物1500亩。1977年地区在顺河公社搞喷灌推广试点,投放小型移动式喷灌机344台。县相继又在胡庙、古城等14个公社(镇)投放小型移动式喷灌机160台,共投放喷灌机510台,有效喷灌面积5380亩,保证喷灌面积为3990亩。在抗旱保丰收、提高作物产量方面,发挥了较大作用。1978年朱古洞公社在土桥生产队搞喷灌试验,对4亩小麦(品种7422)喷灌4遍,亩产397.5公斤。1979年,朱古洞公社新庄大队胡庄生产队对32亩玉米喷灌两次,亩产379公斤。喷灌省水、省地、省劳力,并能保持水土。加强喷灌机及工程管理,比利用其他方式灌浇经济效益要高得多。

五、塘堰坝

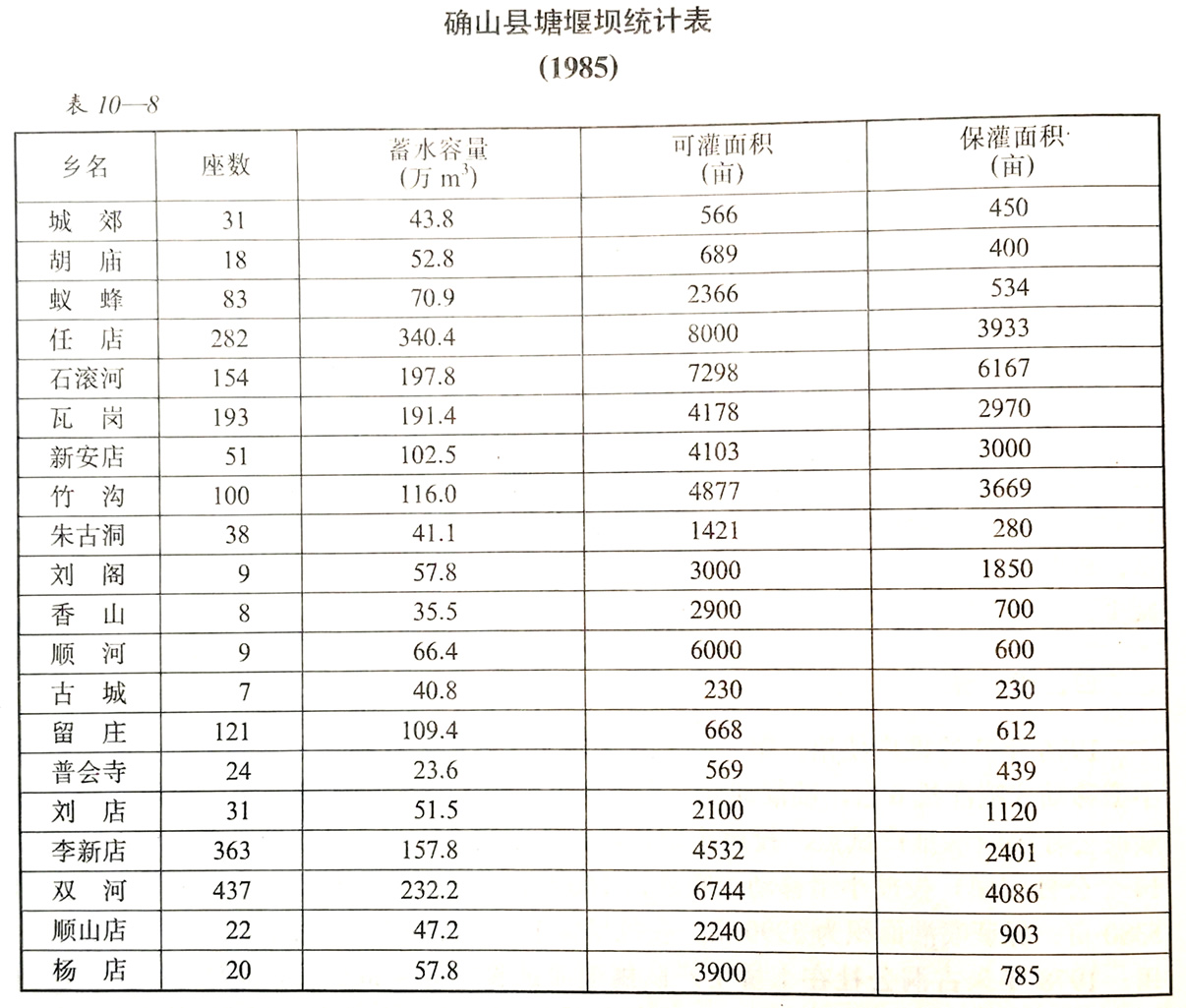

新中国建立前,每逢干旱天气,农民对禾苗就有灌溉的习惯,但由于当时的统治者不重视生产,加之农民贫困,无力兴建和维修水利工程。到1949年3月确山解放时,全县仅有350个能容千方以下水量的小塘。土地改革后,农民有了自己的土地,为了发展生产,兴修一些农田水利基本建设。塘堰坝工程小,投力少,见效快,好管理,使用方便,是很受群众欢迎的水利设施。1952年确山塘堰坝发展到1862座,蓄水量570万立方米,灌地1.86万亩。到1957年水利建设高潮时,已发展到3747座,蓄水能力1130万立方米,灌地3.75万亩。1982年有蓄水万立方米以上能灌地的塘堰坝2001座,蓄水量2036.7万立方米,可灌地66381亩,保灌面积35129亩。

第三节 水土保持

一、水土流失

确山有山林面积57.8万亩,草坡面积28.9万亩,而能起到良好保水保土作用的面积只有38万亩。县境有水土流失面积1182平方公里,占确山总面积的54.8%,主要分布在竹沟、瓦岗、石滚河、胡庙、蚁蜂、李新店、任店等乡的荒山、荒坡及植被差的山丘岗岭地区,平均年侵蚀深度3毫米左右,侵蚀模数2500-3800吨/平方公里。坑塘水库严重淤积,河、沟逐年冲宽冲深,沙压耕地逐年增多。1975年8月大水,冲毁耕地4000多亩,沙压耕地4452亩。

二、治理成效

历史上确山人民就曾对水土流失进行过小面积治理,如瓦岗乡大金顶一带,早就有一块块的石砌梯田,砌的坚牢,地很平整。新中国建立后,采取一系列的工程措施和生物措施。从50年代治淮开始,就修建了薄山大型水库,黄路沟、郭湾、马楼等小型水库,以及大量的塘堰坝、谷坊、水平梯田、盘山沟等工程。并在全县范围内,进行植树造林,办起薄山林场和乐山林场,相继造林20余万亩,水土流失面积得到部分治理。进入70年代,山上挖鱼鳞坑,山下修水平梯田,先后修建了小水库20多座。80年代,县建立水土保持委员会,在治理方法上,也由过去零星分散治理,改为按流域理。1981年治理城郊公社刘庄小流域,1982年治理瓦岗公社邓庄小流域;1983年在竹沟、瓦岗、石滚河、任店等地进行连片治理。到1985年,共治理11个小流域,面积39.6平方公里。造林4.2万亩,修谷坊201座,修水平梯田384亩,共治理539平方公里,占水土流失面积的45%。

第四节 除 涝

一、涝灾

低洼易涝地区主要分布在县南杨店、双河、新安店、顺山店等4个公社及古城、朱古洞、普会寺、留庄、刘店、刘阁、香山、顺河等公社的部分大队,应治理的涝渍面积为34.15万亩。

新中国建立后发生春涝6次、夏涝9次、秋涝6次,最严重的1975年,全县秋季受灾面积78.9万亩,成灾面积70万亩,当年减产4200万公斤;1982年秋季,受灾面积102万亩,成灾面积89万亩,减产5300万公斤。确山形成涝灾的原因是山区植被覆盖较差,水土失控,山洪陡发时,丘前盆地易于被淹;浅洼平原土壤多为黑胶土,质地粘重,通透不良,长期阴雨,易积水渍死禾苗。主观上则由于排涝工程不配套,缺乏统一流域治理规划,上游失控,中游受阻,下游不通,没有形成良好的排水系统。现有排水沟过水断面小,沟窄且浅,水大漫流,挖沟多,建桥少。行人过车填沟,造成水、路受阻,不能充分发挥效能。

二、措施成效

确山除涝工程贯彻“以蓄为主,以排为辅,蓄泄兼施,上下游兼顾”的方针和“群众自办,政府辅助”的政策,采取统一规划,分期施工。50年代初,开始小规模的除涝工程。此后每年农田水利建设,都安排小型排涝,挖沟建桥。1978年后,在杨店、双河、顺山店、古城等公社,采取按流域治理,收效较显著。

农业措施根据易涝地区地势低洼、土壤粘重和雨量较多的特点,秋季改种耐涝作物,如李新店万亩灌区,改一麦一豆为一麦一稻,并发展稻田养鱼、洼地种藕,粮食平均年产过到600公斤,稻麦两季均获丰收。

水利措施山区采取上游控制,减轻下游洪涝灾害和在平原开挖及疏通排水沟。1985年17个公社已治理干沟7条,长3.1万米,建桥涵15座;支沟18条,长8.6万米,建桥涵48座;斗沟107条,长15.9万米,建桥涵337座;农沟353条,长30.4万米,建桥涵458座。已治理涝灾面积19.8万亩。

经过多年除涝,已有一定效益。双河乡的王堂、马坡、张店三个村,1981年治理易涝面积7000亩。在1982年秋季大涝的情况下,其他村大豆亩产只有15公斤,这三个村大豆亩产仍有50公斤的收成。顺山店乡阚庄村5612亩耕地,90%以上易涝成灾,年年吃统销粮。从1975年起,开挖了南北向支、斗沟4条,总长6公里。该村的老阚庄有900亩耕地,治理前粮食亩产70多公斤,以后挖支、斗农沟26条,长6公里,建大小桥涵17座,达到沟沟相通,田间不积水,1982年大涝年,粮食总产15.5万公斤,单产175公斤,比治理前每亩增产2.5倍。

1982年城市排水也相继开挖并硬化三条水沟,全长3000多米,做土方5000多立方米,砌石1500多立方米,改地上漫流为地下暗排。另外,从老城南围沟向东,挖了一条大排水沟,拦截南山洪水。该沟穿过京深公路向东,过京广线铁路桥涵,再东经赵庄村小李庄注入小沙河,全长8公里,最大排水量为20立方米/秒,基本解决了城内积水,保证了汛期安全。

第五节 渔 业

1949年前,确山的渔业生产,主要靠溱头河和县境坑塘内自然繁殖。农民购买鱼苗投放村中坑塘内进行养殖。由于没有精养技术,产量甚微。

建国后,兴建了几十座水库和几千处塘堰坝,家鱼人工繁殖得以普及和推广,渔业生产有了较快的发展。1978年,渔业生产实行承包责任制,调动了群众养鱼的积极性。1985年,全县生产鱼种1150万尾,投放鱼种1185万尾,鱼产量45.3万公斤(不包括薄山水库)。

一、水面

河流 县境河流有50余条,以溱头河最大,干支流可利用水面约1.4万亩,其他河流水面为0.1万亩。

水库 除薄山水库水面3.24万亩外,小水库水面有0.54万亩,多位于浅山区,水质清新,天然饵料丰富,属中富营养型水体,宜于鱼类生长,并可进行精养,是提供商品鱼的良好基地。

塘堰坝 包括村边不能灌溉的坑塘共有3454座,水面1.83万亩,是主要的养殖水面。坑塘水面虽小,水质多为富营养型,且宜饲养管理和捕捞,特别是水库灌区内坑塘,能经常增灌新水,是良好的养殖水面。

全县可利用水面7.11万亩,其水质的物理状况,毒性物质含量都符合《渔业水质标准》,各种营养物质能满足养殖生物各方面的需要,适合养殖各种淡水水产品。

1981年前,全县利用水面为1.29万亩,坑塘养鱼平均产量为20公斤/亩。1981年后,实行一户承包或联户承包的多种形式水面承包责任制,年限多在10年以上。1985年全县已利用水面达到2.2万亩,同时,群众利用废地、荒地、低洼易涝地挖塘养鱼。从1983年以来,共开发新水面1100亩,产量也有所提高。张冲水库以半精养方式,鱼产量达到60公斤/亩。

二、鱼苗场

1949年前,县城鱼苗场设在东关车站,每年夏季出售鱼秧供四乡农民购买,蓄养于池塘,常获厚利。城内鱼场附设于水利局,每年购买鱼秧数千尾,放于水塘,生长亦速。

1955年,在确山县驻马店建立鱼种场一处;1956年鱼种场与地区水产公司合并。1957年改为河南省水产管理局驻马店鱼种养殖场,归省领导。1976年后,确山县先后建立有马楼水库、新安店、龙山口等小型鱼苗场7个,养殖面积95亩,工人50余名。繁殖和引进鱼苗千万尾,售给乡村群众放养。

龙山口鱼苗场 1972年由确山县食品公司组建,买地80余亩,建鱼池23个,配干部、工人15名,从武汉买回江花七八百万尾,养成鱼苗一二百万尾,年产值万元左右。1983年12月,以一万元价售给确山县水利局,1985年鱼苗场由水库包给4名工人管理。

马楼水库鱼苗场 1976年由驻马店地区水利局先后拨款2.5万元,在水库坝下建鱼苗场一处,有鱼苗种池和亲鱼池共26亩,并建有10个孵化缸,一个产卵池,翌年孵化鲢鱼水花20万尾,上下两库共有养鱼水面690亩。1984年鱼苗场进行承包,现有鱼苗种水面20亩,年产鱼种150万尾。

薄山水库鱼苗场 1972年经省水利厅投资9万元,省计委批准占用任店公社陈庄大队李岗村的部分耕地以及原筑坝取土区挖鱼池70亩。1973年孵化鱼苗40万尾,1985年孵化1400万尾,投放水库鱼种(3-5寸)140万尾,养成鱼种165万尾。鱼苗场有鱼池70亩,实投入使用53亩,养鱼种类有白鲢、鲤、草、花鲢四种,年平均产量1500万尾,现有管理人员15名。

三、捕捞

确山渔业生产,除薄山水库外,县、乡均无固定的捕捞组织,亦无先进的捕捞工具和技术。马楼、龙山口水库备有12只渔船,平时靠水库工人进行捕捞;捕鱼旺季时,有外地搞副业的捕捞人员,来水库协商进行捕捞,报酬大部分是按捕鱼量分成。

薄山水库1959年6月,成立了捕捞队,有工人12人,因船只和网具不敷应用,在捕捞旺季时(节日期间)仍组织渔民协助捕捞。经过多年的经营,已拥有木船和机动船11只,大小各种网具200条,近年年平均捕鱼量11万公斤。