第二章 工商管理

第一节 机 构

1949年3月,县城解放。4月,成立工商行政管理局,分别在6个区设6个市场管理股。10月,更名为工商科,在9个区设9个市场管理股。1956年工商科并入财贸工作委员会。1961年成立县市场管理委员会,在9个公社各设一打击投机倒把办公室。1962年更名为工商行政管理科。1966年改为工商局,在17个公社各设一市场管理委员会。1969年更名为财政服务部,下设22个市场管理委员会。1973年复名为市场管理委员会。1979年复名为工商行政管理局,在22个乡(镇)设22个工商行政管理所。

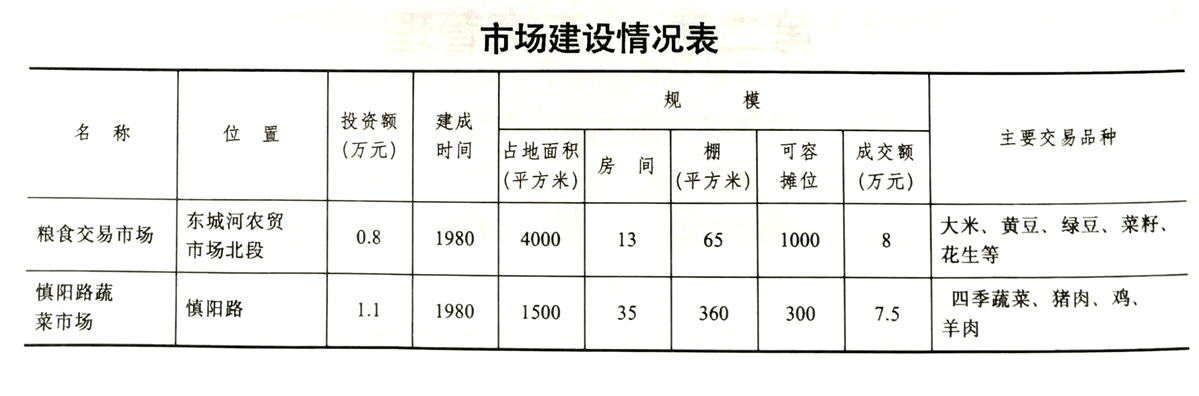

第二节 市场管理

1949年3月至1956年,各集镇相继建立集市贸易管理机构。其主要职责是:贯彻国家统购统销政策;取缔投机私商,不准私商收购、贩运国家统购物资;改造批发商和零售商,实行批发商业国有化;严格管理行商和居间商;稳定物价,维护市场秩序。

1958年,不准农民经营家庭副业,关闭自由市场,国营商业独家“大购大销”。致使市场萧条。1959年至1960年,物资供应紧张,高价成风,当时小麦市场价每公斤6元,活鸡每只20元左右。1961年初,市场开放,只放不管,市场较乱;4月着手管理,只管不放,见物没收,群众不敢进入市场;8月又放。如此反复折腾,影响了集市贸易。1962年,主要商品市场价格平均比国营牌价高出数倍。1963年,贯彻中共中央、国务院《关于组织农村集市贸易的指示》后,开放集市贸易,市场活跃,物价稳定。1965年集市贸易成交额1587.7万元,比1956年净增141.4万元。

“文革”期间,农村开展“农业学大寨”,批判“小生产”,实行“割资本主义尾巴”,自留地实行统管,限制家庭副业,关闭集贸市场,城关日市改为三日市(因不切合实际未实行),视群众捕鱼摸虾、砍柴挖药为“资本主义”,群众不满。

1978年后,开放集贸市场。从此,市场繁荣,交易活跃。

第三节 个体经济管理

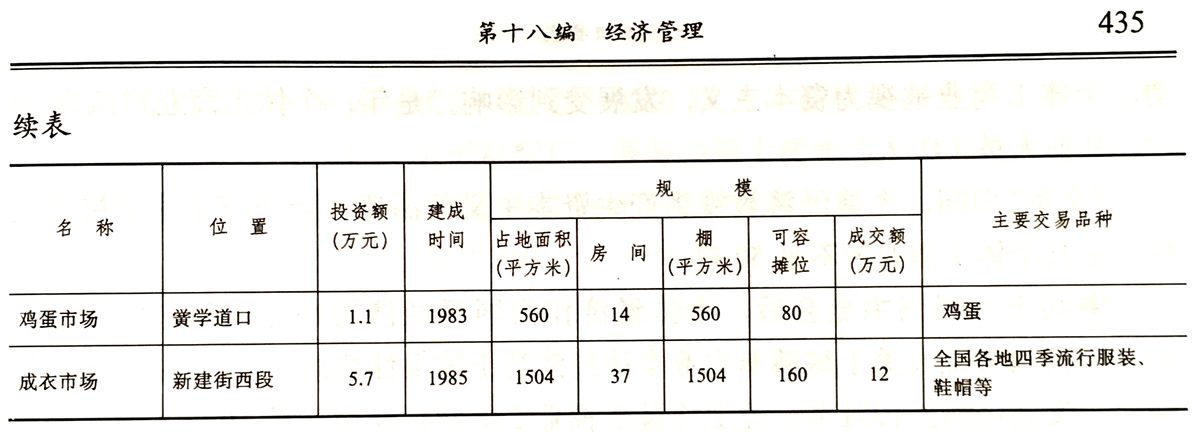

建国初,全县有私营商业752户,从业人员1128人;个体手工业者490户,从业人员507人。私营工商业者乘国民经济未巩固之机,进行倒买倒卖活动,以次充好、缺斤少两等现象时有发生。严重干扰了市场秩序。为此,按省人民政府《关于营业执照领取暂行办法》,对私营工商业进行普查登记。取缔一批无证户,对领证者划定经营场地,规定经营范围,有效地制止了上述不良经营现象。

1953年,全县小商小贩,小手工业者共有2000户,手工业产值22万元,占国营工业的46.2%;小商贩营业额153.4万元,占国营商业的43.37%。从1954年起,国家贯彻“团结、教育、改造”政策,采取“统筹兼顾、全面安排、积极改造”方针,对私营工商业进行社会主义改造。方法是根据私营零售商现有开支水平,让出一些营业额,使他们继续经营,先把其纳入国家资本主义轨道,对其企业内部改造随后进行。经过改造,至1956年,个体手工业减至231户,产值降为18.3万元,仅占国营集体工业的1.4%;小商贩减至376户,营业额降为23.4万元,占国营、集体商业销售额的10%。

1958年,实行人民公社化。在“左”的错误思想指导下,一些个体和集体所有制过急地转向大集体,转向全民所有制,个体工商业减少,影响了商品流通。

1961年后,为了改变商品流通不畅状况,在巩固壮大国营商业、供销合作商业、开放农村集市贸易的同时,把并入国营、公私合营商业中的一小部分小商贩分离出来。恢复合作商店、合作店组,让他们代国营商业、供销合作商业经销商品。允许个体商业者参加集市贸易,恢复货郎走街串户、送货上门等经营方式。这些措施对个体工商业者正常发展起到积极作用。1964年,开展“四清”运动,个体工商业被视为资本主义,发展受到影响。是年,个体工商业户减为90户,从业人员141人。

“文革”期间,个体经济被视为产生资本主义的温床,当作资本主义尾巴割掉。全县个体工商业者不足50户。

中共十一届三中全会后,个体经济作为国民经济的补充得到肯定。1981年,贯彻国务院《关于城镇非农业个体经济若干政策性的规定》,个体经济出现恢复、发展局面。1981年,全县个体工商业288户,从业人员1079人。年经营额86.4万元。至1985年,个体工商业已达6038户,从业人员9517人,经营额2077.4万元。

第四节 企业登记管理

民国18年(1929),县工界组织“八作工会”,代管县境内工业企业登记注册事宜。民国25年(1936),正式登记注册的公办工业只有一户,名为平民工厂,由县长丁景炎就儒学遗房创建,工人20名,分织、染、皮张3业,产品有布匹、皮箱等。

建国后,人民政府重视工商业登记管理,经常开展企业普查登记,对工商业的正常发展起到积极作用。

1950年6月,在县境对国营、私营工业和手工业、国营商业、私营商业进行普查登记。因是首次普查登记,缺乏经验,故登记不太准确,但基本上掌握了一些规律,取得一定经验。此次登记对发展以国营企业为主导的经济体制,限制一些工商业的畸形发展(如纸烟厂、盐号),促使其有计划、有步骤地转到国计民生方面上来,减少生产、经营中的混乱状态,起到了显著作用。

1963年10月,贯彻国务院《关于工商企业登记管理办法》,组织开展工商企业普查登记,印发《关于在全县范围内开展工商企业普查登记的布告》。凡开设在县境,从事生产、经营的工商企业均属登记对象,逾期不办理登记者,不准开业。这次登记发证的工业企业91户,其中国营6户、集体25户、个体70户;商业企业198户。1964年,县境内登记发证的城市合作企业302户;农村合作企业80户;国营企业40户,分支机构146个。

1975年进行一次工商企业登记,成立了办公室,抽调21人,计划分三个阶段对县境内工商企业进行普查登记。因受“批林批孔”运动冲击,登记草率中止。

1978年,贯彻国家经委、农委、工商行政管理局联合颁发的《关于工商企业普查登记的通知》精神,成立办公室,抽调16人,在县境内开展工商企业登记。以城关镁稀土合金厂、电机修配厂、服务公司大楼食堂、回民食堂为试点,在试点的基础上,对县境内工商企业进行全面登记注册。此次登记发证的工商企业144户,其中国营19户,集体101户,个体24户。

1981年,国民经济经过调整、改革、整顿、提高,出现市场繁荣,经济稳定局面,再次对工商企业进行登记注册。以城关、汝南埠、寒冻、陡沟、铜钟为重点,对2276户工商企业进行大普查。根据市场发展之需,增加25户国营企业,58户集体企业,139户个体企业。对一人领证多人经营,随意扩大经营范围者取缔46户。

1982年,贯彻国务院《工商企业登记管理条例》,全县开始建立企业档案。当年县境内有1050户注册登记的企业进入“经济户口”(含分支机构)。

1985年,贯彻国务院批准的《公司登记管理条例》、省政府批转的省工商行政管理局有关文件精神,对县境内企业进行整顿,重点整顿“四无企业”(无资金、无场地、无设备、无技术)。这次整顿公司、中心、货栈140家,其中留30家,取缔110家。年底县境内工商企业358户,943个分支机构,分工商、交通运输、建筑、外贸、饮食、修理等行业。

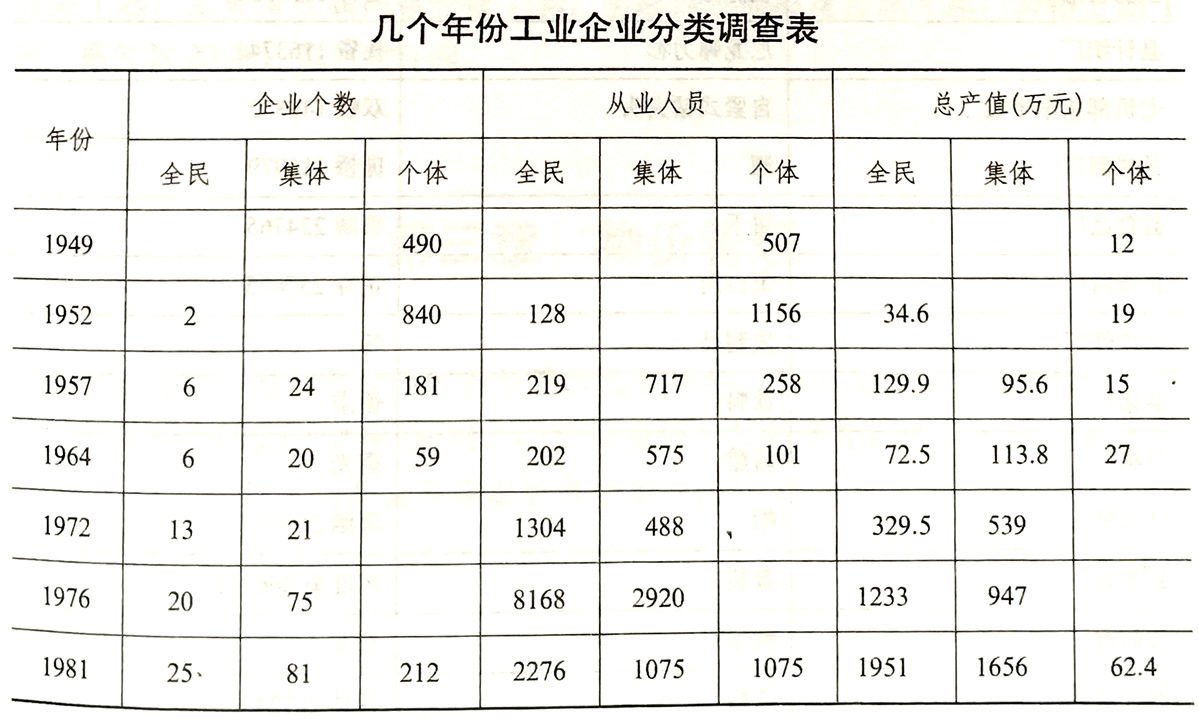

第五节 商标管理

1979年,国家工商行政管理局《关于恢复全国商标注册的通知》发布后,县内始开展商标注册。主要办理商标注册申请核转,保护商标专用权,制止侵权行为,监督商品质量。到1985年,共受理商标申请25件,核转国家商标局25件,补发商标注册证1件。查处违法商标和侵权案件,整顿印刷、非法出售、倒卖商标的工商企业共44家,对违法者给予通报、罚款、没收商品和非法收入等处理。印发《正阳县商标印刷管理办法》,此为正阳第一个保护注册商标专用权的地方法规。从此,商标管理进一步完善。1985年,实有注册商标16个,其中地级名优商标6个,分属于13家工业企业。

第六节 经济合同管理

1981年4月,县工商行政管理局设立经济合同管理股,办理经济合同登记、鉴证事宜,从而改变了正阳解放以来合同交往中的无序状态。1981年12月,国务院颁发《经济合同法》,经济合同管理有了法律依据。

1981年至1983年,先后开展3次《经济合同法》宣传工作,宣传工作深入到集市、街头、农村。3年共鉴证经济合同68份,金额179.6万元。其中工商合同41份,金额86.6万元;农商合同27份,金额93万元。经鉴证的经济合同履约率达85%以上。

随着改革、开放的不断深入,经济合同鉴证量大幅度上升,纠纷案件亦呈上升趋势。1985年,共鉴证经济合同1347份,金额4123万元。其中购销合同1040份,金额3675万元;承包合同252份,金额191万元;其他合同55份,金额257万元。受理各种经济合同纠纷案件36起,争议金额205.2万元,处理32起,金额186.7万元。其中调解21起,仲裁6起,宣布无效4起,移交司法机关1起,主要责任属国营企业1起。引起纠纷属质量方面8起,价格方面1起,拖欠款20起,拖欠货3起。