第二章 卫生设施

第一节 县 直

一、医院

民国27年(1938年),县始办平民医院,院址在后寺坑西沿,有草房数间,医护人员7名,到民国30年因缺经费停办。民国32年又在清代县衙监狱院(今公安局处)建县立医院,有医生、护士、助产员各3人,司药1人,民国36年泌阳解放时解体。

1951年秋,建立泌阳县人民卫生院,地址在健康道,有工作人员9名,房34间,设门诊部和病房,有病床10张。1954年成立县中医院;1958年县卫生院与县中医院合并为泌阳县综合医院,有医务人员58名,病床100张。1959年更名为泌阳县人民医院。1987年全院职工228人,占地13851平方米,房舍403间,建筑面积6981平方米。门诊为3层楼房,15个科室;病房分7个科,共设病床220张;中西药房各2间,药库5间,中西药制剂室10间;主要医疗设备有心电图、脑电图、超声波、X光照射、手术室、检验室、供应室、制剂室、救护车等。同年,选址于行政路西段南侧复建泌阳县中医院,占地20亩,建筑面积2800平方米,病床30张,医务人员53名。

二、卫生防疫站

1958年始建县卫生防疫站,1961年站内设检验室,1964年增设无菌室。1980年站址由东方红大街105号迁至行政路西段北侧,新址占地3334平方米,建筑面积960平方米。工作人员39名。1985年防疫工作实行计划免疫,置计划免疫冷链设备:配冷链汽车1部、低温冰箱6台、普通冰箱26台、冷藏箱24个、煮沸消毒锅390个、冷藏包390个。并在24个乡镇卫生院分设冷链专用房48间,配有预防接种专柜。至1987年除冷链设施外、主要设备还有电冰箱、稳压机、救护车、电干燥箱、电恒温箱、恒温水浴箱、氟离子仪、光电比色计、分光光度计、真空干燥箱、分析天平、电蒸溜器、显微镜、离心机等。

三、妇幼保健所

1954年泌阳县卫生院始设防保股,开展卫生防疫和妇幼保健业务。1959年成立泌阳县妇幼保健所,有专职干部4人,房5间。1960年该所被撤销,翌年恢复。1982年所址迁到吴楼村西端,占地6000平方米,建平房30间,建筑面积600平方米。设有门诊、产房、x光机等。

四、药品检验所

1979年12月,在南城门里察院后院(今新华道中段东侧),建泌阳县药品检验所至今,有检测化验设备。

五、县直机关公费医疗门诊部

1952年实行干部公费医疗制度,在卫生院附设门诊部。后曾几次迁址。“文化大革命”中停办。1981年恢复,地址在东方红大街西段北侧。1987年有门诊楼1座,病房5间和x线照射、化验、超声波等设备。

六、卫生学校

始建于1960年,现址在县城西北宋庄北侧。有教职员工28人,可开办4班,容纳学员200人。

七、干部疗养所

1958年在板桥水库大坝南端建疗养所,1967年停办。

第二节 基 层

民国时期,医治疾病几乎全用中医中药。民国35年(1946年)境内私人开设中医药铺者200多家,西药经营者31家。药铺一般只有房舍若干间,药厨一两个。羊册街家秀斋开办的“仁康”医院曾设6张观察病床,设备也极为简陋。所售西药只有红汞、碘酒、朝发夕安等10多个品种。

建国后,1951年在城关组织成立联合诊所3处。随之,全县各地开设西医诊所20处,西药店10处,中药铺124处。1952年春水、羊册、官庄、饶良、沙河店、王店、赊湾、马谷田、大磨9个区成立卫生所。1954年区卫生所各设观察病床10张左右。1956年沙河店、羊册两个卫生所扩建为区卫生院,全县联合诊所发展为72个。1958年全县10个管理区卫生院(所),全部改为中心卫生院,下属78个联合诊所,为中心卫生院的分院,在职医务人员发展到330人。1959年各区中心卫生院下设的卫生分院合并为44个卫生所,恢复集体所有制性质,实行自负盈亏。1968年卫生所被砍掉42个(赊湾区未砍),306名集体所有制医务人员下放到大队当“赤脚医生”,由生产队记“工分”付酬。1980年这批下放人员被收回。

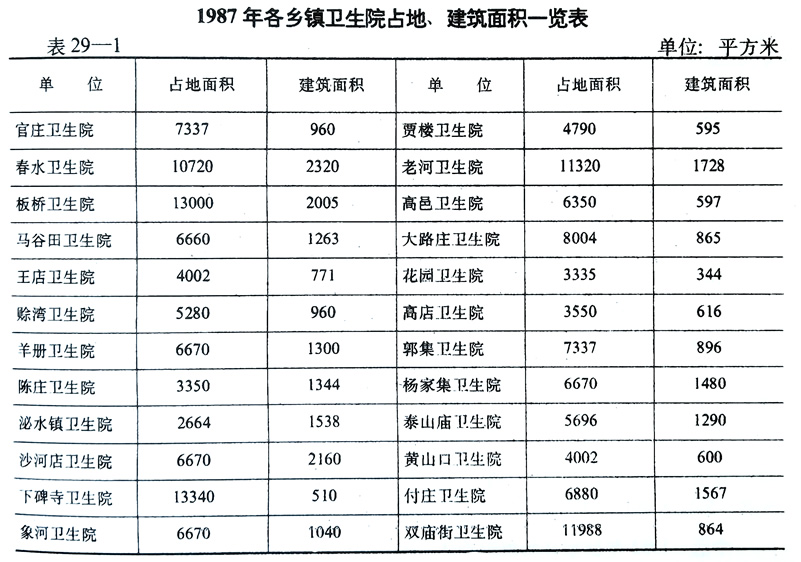

1969年全县建15个公社卫生院。后又经两次行政区划调整,至1977年公社卫生院发展为24个。1983年统一更名为乡(镇)卫生院。1987年全县24个乡(镇)卫生院,共设病床653张;其他系统办卫生所、室24个。村委办集体所有制卫生所391个。乡村医生开业者96家。