第三章 议政机构

第一节 参议会

民国30年(1941年)3月1日起,新蔡实行新县制。翌年4月,全县各保相继成立保人民代表会,选举保长、副保长。民国33年10月17日至次年1月1日,各乡镇人民代表会先后成立,选举乡镇长、副乡镇长。

民国33年,新蔡县临时参议会成立,省圈定新蔡县临时参议会参议长任芝铭。民国35年3月4日,召开新蔡县参议会第1次会议,正式成立新蔡县参议会。会议选举参议员15名,候补参议员若干名,任芝铭当选为参议长,刘履厚当选为副参议长。参议会设秘书1名,事务员3名,书记4名,公役2名。同年11月21日县参议会第3次会议决定设立议案审查委员会,委员5名,首次,搜集议案25件。本次会议及会后,由于党团派系斗争,许多问题议而不决,决而不行。

民国37年底县参议会解体。新蔡县参议会自成立至解体,先后召开会议22次,每次出席会议人员60名左右,除参议长、副参议长、参议员外,尚有县政府、县党部、三青团分团部、民众自卫总队、地方法院等机关、部门的首脑人物及部分学校的负责人,每次会议议程一般为2项:一为报告事项,有主席报告、县长报告、各机关报告;二为讨论事项,每次讨论1~2个重大问题;共决议民政案102件,财政案128件。

县参议员虽为选举产生,但对候选人条件有诸多限制,故一般平民无资格充任候选人。所选县参议员一般非政府卸职官员即地方豪绅,间有中、小学校校长等。县人先后当选为国民大会代表的有燕化棠、范效纯(在台湾当选);当选为中华民国参议院、众议院议员的有刘积学、袁习圣;当选为河南省参议会议员的有李桂岭、阎梦卜、袁秀峰、张庚吉、袁亚轩。

第二节 政治协商会议

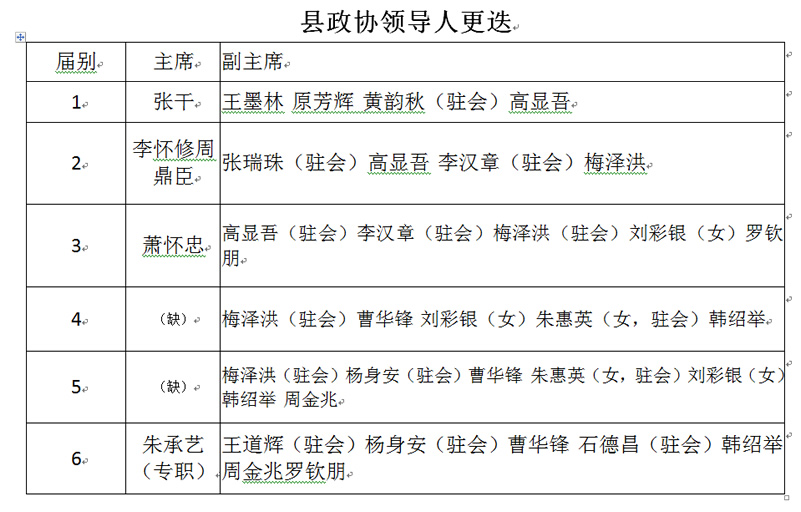

组织机构 中国人民政治协商会议新蔡县委员会(以下简称县政协)成立于1962年9月,委员由县政协筹备组会同有关单位、人民团体、各界人士经过民主协商、广泛征求意见、反复酝酿后遴选产生。以后各届委员均由上届委员会提名增补或推选。每届县政协均设常务委员会,在委员会闭会期间主持日常工作。县政协常务委员会设主席1名、副主席若干名,其中1~3名副主席驻会负责政协日常工作。政协机关,初仅设办公室,置秘书1名,办事员1~2名。1984年12月改设为1室3科,即办公室、学习宣传科、咨询服务科、委员联络科,各置主任、科长1名,副主任、副科长1~2名,工作人员若干名。1988年,县政协机关共有工作人员22名。

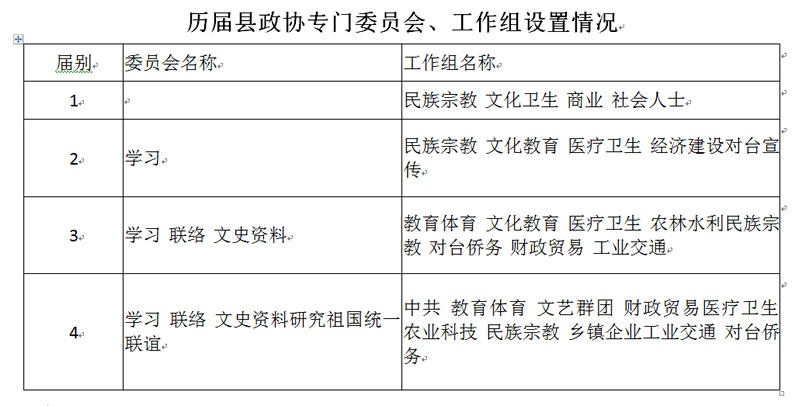

历届委员会均设有若干专门委员会和工作组。专门委员会由3~12名委员组成,各设主任1名,副主任1~2名。工作组由10~19名委员组成,各设组长名,副组长1~2名。1987年,各乡、镇开始设立政协参事组,置组长、副组长各1名,全县共有参事组成员116名。

历届委员会议 县政协历届历次委员会议,除听取审议县政协常务委员会的工作报告、提案办理情况报告及选举等事项外,出席会议的全体委员均列席县人民代表大会,听取县政府工作报告、财政预决算报告和县人民法院、人民检察院工作报告,对报告提出若干意见或建议,参与全县政治、经济、人民生活等重大问题的协商。

政协新蔡县首届委员会第一次会议于1962年9月1~4日在县城(以后各届次均在县城)召开。首届委员会由中共新蔡县委、县人民委员会机关及文化教育、医疗卫生、少数民族、工商界等方面人士共39名委员组成。其中中共党员12名,占委员总数的30.7%,各界人士27名,占69.3%;女委员3名,占委员总数的7.7%。会议主要是学习中共中央工作会议精神,听取政协新蔡县首届委员会筹备工作报告,选举县政协主席、副主席,选举15名常务委员组成常务委员会。

二届一次会议于1981年2月13~19日召开。本届委员共72名,其中中共党员25名,占委员总数的34.7%,各界人士47名,占65.3%;女委员9名,占委员总数的12.5%。主要议题是听取审议首届县政协委员会的工作报告和提案办理情况的报告,通过相应决议;选举本届县政协主席、副主席、常务委员会委员25名。1982年2月22~25日,召开本届二次委员会议,听取本届委员会常务委员会工作报告和本届一次会议提案办理情况的报告;因人事变动,补选主席、副主席,补选常务委员2名,增补委员6名。1983年2月19~25日召开本届三次委员会议。主要议题是听取并审议县政协常务委员会工作报告和上次会议提案处理报告,通过相应决议;学习中共中央文件和《中国人民政治协商会议章程》;增补委员3名。

三届一次会议于1984年12月14~22日召开。本届委员会委员增加到110名,其中中共党员45名,占委员总数的40.9%,各界人士65名,占59.1%;女委员12名,占委员总数的10.9%。会议主要是学习《中华人民共和国宪法》;听取并审议县政协二届委员会工作报告和提案办理情况的报告,并通过相应决议;选举本届委员会主席、副主席,选举常务委员会委员27名。1985年12月29日至1986年1月3日,召开本届二次会议。听取并审议县政协常务委员会工作报告和提案办理情况的报告,学习中共全国代表会议精神,通过相应决议。增选常务委员2名,增补委员7名。本届三次会议于1986年11月26日至12月1日召开。主要是听取县政协常务委员会工作报告、提案审查情况报告、学习中共中央十二届六中全会《关于社会主义精神文明建设的决议》和列席县七届人大三次会议。

四届一次会议于1987年4月21~28日召开。本届委员会委员增到143名,其中中共党员54名,占委员总数的37.8%,各界人士89名,占62.2%;女委员12名,占委员总数的8.4%。委员中代表中共方面和医疗卫生、农业科技界方面的均为15名,各占10.5%;文艺群众团体、民族宗教界均为10名,各占7%;教育体育界19名,占13.2%;港台侨务界18名,占12.6%;乡镇企业界16名,占11.2%;工业交通界14名,占9.8%,财政贸易界11名,占7.7%。委员平均年龄45.4岁,较上届年轻1.8岁;具有高中以上文化程度的97名,占67.8%。会议听取审议县政协三届委员会工作报告和提案办理情况报告,并通过各项决议;选举副主席5名(其中中共党员2名,党外人士3名,主席暂缺)、常务委员会委员30名(其中中共党员9名、党外人士21名)。中共新蔡县委、县人大、县政府等领导10余人出席,向大会表示祝贺,并问候全体委员。本届二次会议于1988年3月28~31日召开。会议主要听取本届一次会议以来的常务委员会工作报告、提案审查报告和省政协主席阎济民在全省市、县(区)政协主席会议上的讲话,通过相应的决议。中共新蔡县委、县人大、县政府领导10余人以及县人民武装部和有关局、委、办的负责人出席会议,中共驻马店地委统战部部长杨金山应邀参加会议。会上,中共新蔡县委、县政府领导首次同委员们开展对话,就委员们提出的有关体制改革、发挥科技人员作用、文化教育、城镇建设、物价上涨、查补漏税、土地管理、计划生育、社会治安等问题,一一作出解答。

主要活动 1962年迄今,县政协始终围绕中国共产党的“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”方针和行使“政治协商,民主监督”职能开展活动,团结一切可以团结的力量,调动一切积极因素,为祖国统一大业和全县的社会主义建设做贡献。1980年后,活动范围开始从政治领域向经济领域、从县城向乡村、从国内向海外扩展。开展的活动主要是:

【献计献策】县政协召开的历届历次委员会议,参加会议的全体委员均列席县人民代表大会,听取并参与讨论县政府和县人民法院、人民检察院的工作报告,就全县政治、经济、文化等方面的重大决策提出建议案。二届一次到四届二次会议的8次委员全会上,委员们共提出议案752件,经常务委员会审查立案的524件,交政府有关部门全部办理完毕,政协机关接待群众来访473人次,来信384件,均及时予以转办。

【组织委员学习】 县政协建立以来,组织委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、中国共产党各个时期的路线、方针、政策和文化科学知识、帮助委员和各方面人士在政治上、业务上不断取得进步,是县政协的一项经常性工作。1981~1988年,共召开委员学习会、座谈会、报告会、经验交流会20余次,印发学习材料20件5000余份。

【社会调查】 1981~1988年,县政协先后组织委员赴基层视察6次,开展专题调查11次,召开各界人士参加的对话会4次。1983年7~10月,委员们深入基层、对教育、农业、税务、科技推广等问题开展4次调查,亲眼看到各项工作取得的成就,并广泛听取各方面的意见和要求,发现一些诸如农村政治思想工作薄弱、经济政策不落实、农民负担过重、少数乡村在税收大检查中不执行国家税收政策、按人头摊派税款等问题,向政府提出意见后均得到妥善解决。

【咨询服务】1981年以来,县政协利用人才荟萃的特点和“智囊团”优势,为解决科技棚架问题,开展各项咨询服务,先后举办农业、养殖、文艺、体育、花卉等各类技术培训班38期,受训2523人次。1985年组织2个医疗队到灾区为490多名灾民、烈军属、五保户送医送药,对县城500多名学生、700多名幼儿、122名老干部义务健康检查,为近600名患者提供治疗措施。在县城大十字街口设立常年定时(每月3天)义务医疗咨询服务站,先后医疗疾患7200多人次,咨询服务800多人次,名扬豫皖2省3县。1986年,组织15名委员和农业科技人员分赴各乡镇巡回报告,传授小麦、玉米栽培管理技术,听众达5.6万人次;散发农业技术资料8500份。1987年建立农业科技咨询服务站,82天内接待群众1.3万多人次,解答农业科技问题352条,编写小麦、玉米、棉花、烟叶、瓜菜等作物栽培管理技术方面的资料性文章28篇,并将其印刷装订5400册散发全县。1988年召开百余人参加的农业科技示范户座谈会1次,交流科技致富经验,印发典型经验材料11份。

【落实政策】县政协委员和各界人士中需要落实政策解决问题的67人,全部得到落实,并分别予以妥善处理,其中有30人恢复工作;21名委员加入中国共产党,14名有专长的委员被选拔到县人大、政协和政府部门担任领导职务。

【联络工作】 主要是通过家庭走访、节日慰问、帮助解决问题等办法,宣传、落实中国共产党的统一战线政策,做好“三胞”(台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞)联谊工作,鼓励去台、港、澳人员的亲属和旅居海外华侨亲属与亲人联系,回县观光、探亲,引进资金、设备、技术等,支援家乡建设,并使之为统一祖国大业做出贡献。在协助中共新蔡县委落实原国民党起义投诚人员政策的同时,组织委员对台写稿、写信,如实介绍大陆情况。仅1981~1983年,县政协委员即撰写对台宣传稿件30篇、对台空飘信30余封,其中被中央人民广播电台对台湾广播部和福建前线广播电台采用15件。1981~1988年,共吸收15名“三胞”眷属为县政协委员,帮助“三胞”眷属脱贫致富提供资金3万多元,为“三胞”着属向海外写信500多封,接待侨胞回乡探亲50多人次,为海峡两岸牵线搭桥153人,协助10多名“三属”赴香港会亲9次,为20多位“三胞”寻找到亲人。此外,县政协先后与70多个县、市政协建立联系,同10多个兄弟县市互访。

【编辑文史资料】 1981~1988年,共搜集有关新蔡县的文史资料稿件115篇,约30万字,经整理编印《新蔡文史资料》4期2000册。