第四章 管 理

第一节 管理机构

县教育行政机构 清末以前,设县儒学署(亦称教谕署)。其主要官佐为教谕、训导。清光绪三十四年(1908年),废除儒学署,设立劝学所,行政长官为总董(后改称劝学员长),劝学员42名。

民国伊始,仍设劝学所,改劝学员长为劝学所长。民国3年(1914年)春,裁撤劝学所,设县视学办公处。民国6年,恢复劝学所,设所长、视学各1名、学务委员若干名,附设教育款产经理处。民国12年,劝学所改为教育局,设局长1名,视学各1名,司务员2名。民国16年设通俗教育馆(民国21年改称民众教育馆),专司群众文化与社会教育,教育局增设社会教育演讲员1名。民国19年,县教育局增设学校教育、社会教育、总务3课,改视学为督学。民国21年裁教育局人县府第三科,仅设督学1名。民国29年,撤销第三科,设立教育科,置科长1名,督学、科员各2名。

1949年4月,县民主政府设民教科,统管全县民政、教育。次年,民政、教育分设,教育科置科长、科员、会计、督学各1名,另设冬学委员会(1952年改称扫除文盲工作委员会,下设办公室),专司社会教育。1951年教育科改为文化教育科,职全县文化、教育、体育行政管理,设科长1名、副科长2名、科员4名。1956年文教分设,次年教育科改设为教育局,1958年5月,文化科、扫盲办公室并入,改称文教局,设教学研究室和行政、视导、文化、业余教育4股。9月,文、教、卫合并,于中共新蔡县委增设文教部,下设文化、教育、卫生、人秘4科。翌年,复设文教局,局内设文化、教育、工农教育、人秘4股和办公、教研2室。“文化大革命”期间,文教局先后改设为文教毛泽东思想宣传站、县革命委员会文教小组、文教卫生局等。1973年5月,卫生业务析出,复名文教局,设局长1名、副局长4名,内设办公、教研2室和文化、教育、工农教育、人事、财务5股。1980年4月,文教局分设为文化、教育2局,教育局置局长1名,副局长6名。1984年5月,教育局与体育运动委员会合并改称教育体育局,置局长1名,副局长3名,内设人事、教育、工农教育、体育、财务、老干部管理6股和办公、教研2室。

基层行政管理机构 县内设置基层教育行政管理机构始于民国21年(1932年)。是年,全县按行政区划分设5个学区,每学区设学监1名,并分别设立教育委员会和民众教育委员会,管理各该区的普通小学和民众教育。民国30年后,各乡、镇均设有教育委员会和民众教育委员会。民国36年,各基层教育行政管理机构相继解体。

1949年初,县民主政府于各区配备民教干事1名,各乡普遍建立民教委员会,分别负责各区乡的民政和文化教育管理。1950年,区(乡)民教委员会裁撤,设文教委员会,县教育主管部门同于各区(乡)设立派出机构“学区”,协助区(乡)管理学校。1958年8月成立人民公社后,原区(乡)文教委员会改称公社(镇)文教部,设部长1名。后文教部撤销,改配文教助理员1名。1966年“文化大革命”开始后,“学区”撤销。1974年起,县教育主管部门于各公社(镇)重新设立派出机构文化教育指导小组。1978年,文教指导组改称教育辅导站,置站长1~2名、工作人员3~5名。1984年,乡(镇)教育辅导站更名教育管理站,仍为县教育主管部门的派出机构。

第二节 管理体制

清代以前,县、社、义学及书院,由县教谕署管理。清末废科举后,官办学堂由县劝学所管理,实行堂长负责制,堂长以下设司事、学监各1员,管理具体事宜。私立学堂和私塾由办学单位或办学人管理。

民国时期,公立小学由县管理,公立中学由省、县两级管理,各学校均实行校长负责制,校长以下设教务、训育、庶务3处,各处设主任及办事员若干,管理具体事宜。私立中、小学由董事会管理,县教育行政部门视导。

中华人民共和国成立初期,县立中学由专、县两级管理;完全小学、中心小学由所在区乡民(文)教委员会管理,乡村小学属所在乡、村管理,学区视导。1951年后,完全小学改由县文教科统一管理。各级学校均实行校务委员会集体领导下的校长负责制。规模较大者,设副校长若干和教导、总务2处(课),协助校长管理学校具体事宜。1955年前后,建立中共支部委员会的学校,实行党支部领导下的校长或校务委员会负责制。1958年,实行统一领导、分级管理:师范学校和县城普通中学、完全小学由县教育主管部门管理,其余普通中小学由各人民公社管理,民办小学由生产队管理,业余学校由生产大队或学区管理。1959年,高级中学、师范学校改由地、县两级管理;初级中学由县管理;农业中学由办学单位管理;完全小学由各人民公社管理;初级小学由生产队或生产大队管理。1961年,全日制普通中学和部分重点公办小学由县教育主管部门直接管理,其余中小学统归各乡(镇)管理,仍实行校长分工负责制。建有中共党支部的学校,一切重大问题均须经过党的支部委员会讨论通过。

第三节 学制与课程

学制

〔县学、书院、社学、义学、私塾〕学习年限均无硬性规定,教师因才施教,聪灵者先行。

〔幼儿园(班)〕入学年龄一般为4~6岁,学习年限一般为3年。民国时期,县幼稚园不分班。中华人民共和国成立后,县直属机关幼儿园分大、中、小班,每班学习年限各1年;余均为大、中、小班混合。

〔小学〕清末,县内初等小学堂的修业年限,初为3年,后改5年;高等小学堂4年。光绪三十三年(1907年)后,初、高等小学堂各修业4年。

民国初年,初沿清末旧制,旋改为“四三”分段制,初等小学4年,为义务教育;高等小学3年。民国11年(1922年)起,改行“四二”分段制,初小4年,高小2年。

中华人民共和国成立后,仍沿民国旧制,实行“四二”分段,初级小学、高级小学合校者称完全小学。入学年龄:初级小学7~9周岁,高级小学10~13周岁。1952年秋,部分小学一年级入学新生开始试行“五年一贯制”,次年奉令终止,恢复“四二”制。1965年,县内部分小学重新试行“五年一贯制”。1970年后,除少数民办初级小学外,普遍实行“五年一贯制”。

〔中学〕民国时期,县内普通中学通行“三三”制,初中、高中各3年。中华人民共和国成立后,基本沿袭民国学制。1970年起,改“三三”制为“二二”制,初中、高中各2年。1979年后,初级中学恢复3年制,高级中学仍行2年制。1980~1982年,重点中学恢复“三三”制;一般中学实行“三二”制,初中3年,高中2年。1983年起,全部实行“三三”制。

〔师范学校〕清末,县师范传习所修业年限初为1年,后改2年。民国时期,短期师范1年,初级师范、简易乡村师范一般为3年。中华人民共和国成立后,简易师范、初级师范、中等师范均为3年;短期师范1年;教师进修学校2年;师资培训班培训期1年、半年或数月不等。

〔职业、技术学校〕民国时期,县内职业、技术学校,除职业讲习班无一定学制,以学会为毕业外,余均为2年。中华人民共和国成立后,各种职业、技术学校多为2~3年;少数培训班性质的职业、技术学校,培训期1年、半年或数十天不等。

课程 实行科举制时的各类学校,教学内容多为儒家经典、对策、时文及楷书之类,明以前设“六艺”,即礼、乐、射、御(驭)、书、数。清代教材一般为“四书”、“五经”、“二十四史”等。

〔县学、书院〕除研习经史外,并讲授诸子百家学说、指导作文(八股文)、习作诗词(试帖诗)等。

〔社学、义学〕以识字教学为主,主要教材有《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《四言杂字》等

〔私塾〕 初读《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《四言杂字》、《贤文》、《幼学琼林》、《千家诗》等启蒙读物,谓之“发蒙”。一二年后再读《四书》、《五经》、《古文观止》、《唐诗三百首》等

〔幼儿园(班)〕民国时期,县幼稚园的教学活动有讲故事、唱歌、游戏等。每天上课3~4小时,每次授课时间不超过30分钟。中华人民共和国成立后,县内幼儿园(班),初设认识环境、说话、唱歌、计数、游戏、图画、手工、讲故事等。1980年起,县城幼儿园按国家幼儿教育纲要简化课程,设语言、识字、计算、常识、体育、音乐、美术;农村幼儿园(班)根据师资条件,一般设有音乐、游戏、识字、计算、劳动等。各幼儿园(班)的教学活动,均分上午、下午2段,静动搭配,室内户外相结合。

〔小学〕清末,县高等小学堂课程有修身、经学、国文、算术、历史、格致、图画、体操。每节上课时间为50分钟。初等小学堂课程门类与高等小学堂略同,仅内容深浅有别。

民国元年(1912年),初等小学设国文、修身、手工、图画、唱歌、体操;高等小学加授史地、英语。民国4年起,初小增设《孟子》,高小增设《论语》。民国7年,初、高小每周各加授法律常识2小时。民国9年起,取缔文言文教科书,提倡国语语体文。民国13年,初小设国文、修身、历史、地理、算术、音乐、图画、英语;高小增设博物、体育。次年,改修身为公民,改博物为自然。民国17年,初小设国文、算术、常识、音乐、体育、图画;高小设国文、历史、地理、算术、自然、英语、三民主义、图画、手工、卫生、体育。抗日战争时期,各小学普遍增设战时常识课。民国35年后,保国民学校(初小)课程为读书、作法、写字、算术、音乐、美术、常识、劳作、童子军体育;高小课程为读书、算术、作文、习字、说话、地理、历史、自然、劳作、体育、音乐、图画、公民、童子军训练;三、四、五年级每周加授珠算1节。各科每节授课时间均为30分钟。

中华人民共和国成立后,初用原豫皖苏边区民主政府暂编小学课本,一、二年级设国语、算术、图画、唱游;三、四年级增设常识,改唱游为唱歌、体育;五、六年级设国语、算术、政治、常识、历史、地理、自然、音乐、美术、体育。三年级起,国语课内每周增设作文2节。1952年起,改用全国统编教材,初级小学设语文、算术、体育、音乐、美术、;高级小学增设自然、历史、 地理。 1963年后,执行教育部颁全日制小学教学计划,初小设语文、数学、体育、音乐、图画、手工、劳动;高小取消手工,增设自然、历史、地理、农业常识。1969年起改用五年制小学课本全国统编教材,一、二、三年级设政治、语文、数学、体育、音乐、美术、劳动、常识;四、五年级增设历史、地理。1981年秋起,执行全日制小学五年制教学计划,一、二年级设语文(包括讲谈、写字)、数学、思想品德、音乐、美术、体育、劳动;三年级增设自然;四、五年级增设自然、历史、地理、农业常识。三年级起,语文课内增设作文2节。各年级各科每节授课时间均为45分钟。

〔中学〕 民国时期,各校开设课程、所用教材版本及每周授课时不尽相同,课程开设一般为国文、英文、代数、几何、物理、化学、卫生、动物、植物、历史、地理、公民、体育、音乐、美术、童子军或军训等。中华人民共和国成立后,初用原豫皖苏边区民主政府暂编中学课本,1952年秋起,改用全国统编教材。开设课程有政治、语文、数学、物理、化学、动物、植物、生理卫生、历史、地理、英语、体育、音乐、美术等。1957年后,取消英语,数学分设为算术、代数、几何、三角;历史分设为世界古代史、中国古代史、中国近代史;地理分设为自然地理、中国地理、世界地理、中国经济地理、外国经济地理。1956年起,语文分设为汉语、文学;加授工业基础知识;高级中学增设俄语(1961年后取消)。1958年后增设劳动课。1969年后改用省编教材,政治、语文合并为政语;取消算术,代数、几何、三角合并为数学;物理、化学合并为工业基础知识;取消动、植物,改设为农业基础知识;取消历史、地理、生理卫生,增设英语。1978年起,改用全日制十年制全国统编教材,取消工业基础知识,复设物理、化学;取消农业基础知识,改设为生物;取消政语,复设政治、语文,初中恢复生理卫生课。政治课教材,初中为社会发展简史,高中为辩证唯物主义常识、政治经济学。1980年,高中数学增加微积分、概率统计和逻辑代数。1981年,数学复分设为代数、几何、三角。1982年起,初中政治课教材改为青少年修养、法律常识;取消生物,复设动物学、植物学。

〔专(职)业学校〕师范学校开设课程与普通中学基本相同,增设教育学、儿童心理学、教材教法。民国时期,各师范学校还开设有教育测验、小学行政等。其它专(职)业技术学校分文化课和专业课。文化课设置与普通中学略同,专业课根据各自的专业需要设置。

第四节 学校建设

校舍校具 明清各代,县学、书院员额甚微,校舍宽敞,但校具颇少。直至清末,县高等小学堂亦仅有桌凳10余套,其余乡村学堂和各私塾学馆的桌凳多为学生自带。

民国时期,校舍多系利用馆堂寺庙。抗日战争期间,私人兴学风起,始建专门校舍数百间。

中华人民共和国成立初期,全县中小学校的校舍多就民国时期的公私立学校校舍,桌凳亦多为群众支助和学生自带。1958年,县文教局首次扩建中等学校教学及生活用房3458平方米。至1962年底,全县中学校舍扩建至59615平方米,小学校舍达10多万平方米,但90%为草房和土坯桌凳。“文化大革命”期间,农村校舍多被社、队机关占用,校具被盗损失严重。1975年8月,部分校舍被特大洪水冲毁,上级拨发的校舍修缮费亦被社队挪用,直至1977年,侵占校舍、挪用教育经费现象始得纠正。1979年后,各社、队开始利用国家发放的灾区建房补助款和救灾物资重建校舍、添置木制桌凳。至1982年,共新建砖瓦结构校舍10152平方米、草房10188平方米,新增木制桌凳2200套,全县校舍总建筑面积达167460平方米、木制桌凳5219套。1983年3月,县教育局开始采取各种措施,投资建校补助费18.9万多元,鼓励社、队自筹资金改善办学条件,当年全县即新建校舍1247间,添置木制桌凳5000余套、校院大门29副,安装玻璃870平方米。同时投资15万元新建实验小学教学楼1幢。1984~1985年,全县掀起群众性集资办学热潮,先后集资527万元,新建砖瓦结构校舍3801间、县一高、二高18班教学楼和县直幼儿园教学楼各一幢,砖砌校院围墙123198平方米,装大门125副,添置木制桌凳34956套。1986~1988年,驻马店地区改善办学条件现场会和“六配套”(校舍、课桌凳、围墙、大门、操场、厕所)现场会先后在新蔡县城和练村镇召开。1988年底,全县中小学校舍建筑面积达29.93万平方米,课桌130033张,长凳130028条,办学条件明显改善,基本达到“一无两有”(无险房,班班有教室,人人有桌凳)标准。

图书 清末及民国时期,仅县立高等小学堂、县立中学和私立今是中学设有专门图书室并有少量藏书。中华人民共和国成立后,各中等学校和完全小学开始以国家拨给的图书经费,购置图书,建立图书室。1965年,全县中小学校图书室藏书达2万余册。“文化大革命”初期,图书室被查封,所藏图书几乎盗焚一空。1971年后,中学和重点小学开始重建图书馆、室,添置图书1988年底,全县中小学校共馆藏各类图书20.85万册,报纸、杂志百余种。

教学仪器 清末和民国时期,除县立高等小学堂、县立中学和私立今是中学有少量教学实验仪器外,其它学校均无教学实验设备。中华人民共和国成立初期,学校的教学实验器材多为群众和地方自筹资金购置。1952年起,国家开始每年为县立中小学拨发少量教学实验设备专用购置费,区、乡学校的教学器材购置实行“民办公助”,鼓励学校自制和自筹资金购置。“文化大革命”运动中,学校实验仪器和化学药品遭到严重损失。1978年后,在国家重点配发的同时,采取“民办公助”和各种鼓励措施,加强中等学校实验室建设,全县高级中学和初级中学的实验室达标率分别为5%和15%,基本达到上级规定标准。

电教设备 20世纪50年代初期,部分中小学校开始利用上级配发和自购的幻灯机、留声机演示图像,播放录音,向学生传递教学信息,实施“电化”教学。“文化大革命”期间,电教设备破坏殆尽。1978年,省教育厅首次为新蔡县文教局配发电影放映机1部,录音机2部,县文教局遂配专人轮流到各中小学校为师生放映教学影片。1984年,县教育局购置录像机1部、教学录像磁带数十套,亦配专人到各中小学校放播,并为各中小学校,特别是重点中小学陆续配发一定数量的电教器材,有条件的学校开始自购部分电教器材,“电化”教学领域不断扩大。至1988年,各学校大都拥有幻灯机、电唱机、录音机、电视机等电教设备和一定数量的幻灯片、唱片、录音带等“电化”教材。

第五节 学生管理

招生 民国时期,县内中小学招生无统一规定,由各校自行决定,单独招生。始业时间亦不一致,多为秋季始业,亦有春季或春秋2季始业者。中华人民共和国成立初期,县立中学招生由县招生委员会统一组织,学校录取,报县批准;完全小学招生由各区自行组织,学校录取,区人民政府批准,报县备案;始业时间全县亦不统一。1953年起,全县中小学一律改为秋季始业。1956年起,高级中学、中等专业学校招生由专署统一组织。1966年,高级中学停止招生。1968年高级中学恢复招生,采取“贫下中农推荐、公社审查、报县录取”办法。1971年7月,全县中学及各大专院校、中等专业学校招生均废除考试制度,实行“自愿报名、群众推荐、领导批准、学校复审”办法,偏差极大。1978年,恢复考试制度,凡报考大中专学校的高中毕业生,高考前,以县为单位,一律参加预选考试,确定参加全国统一考试名单。1981年后,大中专和高校招生,采取“一张试卷,一次考试”办法,按不同分数线分段择优录取;高级中学由驻马店地区行政公署招生委员会统一组织考试,学校择优录取;初级中学招生由县或地区统一命题考试,招生学校录取,报县审批;函授、自学等成人高等教育招生考试,一般由省统一命题考试,县或地区成人高招办公室组织实施。

学生成绩考查 民国时期,每个学期,各主要学科都要经过平时测验、月考、学期考试,副科一般于学期结束前考查1次。成绩评定采用百分制,以60分为及格,根据成绩优劣,对学生实行奖惩。民国34年(1945年),县立初级中学规定:凡考试成绩3科均在80分以上者予以奖励,2科不及格者,无故旷课者.予以警告;凡有不及格科目的学生,均于考试后一周内函告其家长,严予督促。小学,除实行升、留级制度外,还规定有降、跳级制度:少数成绩甚劣者降1级,成绩特别优秀、年龄又较大的学生可以高跳1级。中华人民共和国成立后,学生的学业成绩考查分平时、阶段和学期考查。1964年后,每学期一般只有期中、期末2次考试,平时考查分口头提问、抽查、小测验和单元测验等,亦有县、乡(镇)教育主管部门对部分学校某些学科的抽考。成绩评定,除1956~1958年采用五级记分外,均沿用百分制,实行修业和升留级制度。“文化大革命”期间,一度废除留级和修业制度,学习期满即可毕业。1979年县教育主管部门,对学生的成绩考核、补考、升留级、毕业与肄业等作出具体规定后,各学校开始把留级和肄业学生人数控制在班级人数的5%以内。1982年后,省、地、县教育主管部门多次重申加强对学生的学籍管理,建立学生档案,但仍有部分学校未付诸实施,不能严格执行升留级和毕业标准。

学生操行成绩:民国时期,一般只评“甲、乙、丙、丁”4个等第。中华人民共和国成立后,除评定等第外,另有操行评语,随同学生的学业成绩于学期结束时向学生家长作书面汇报,操行成绩评为“丁”等者,须视其情节轻重给予适当的纪律处分。

行为规范管理与思想品德教育 历代封建教育,皆以“忠君”为本,贯之以“三纲”、“五常”之类的伦理道德观念,要求学生“隆重师儒,敦孝悌以事亲,秉忠贞以立志”。儒师对学生要求极严,稍有“不轨”,即遭训斥、罚跪、戒杖。民国初期,各学校设学监、学级主任导师,专门管理学生,教师对学生的体罚亦极为平常。民国18年(1929年),各学校开始执行一个党(国民党)、一个主义(三民主义)的“党义”教育。民国23年起,各校均以“礼、义、廉、耻”作为共同校训,并推行“新生活运动”,实行学校生活军事化。抗日战争胜利后,学校由公民教师、童子军教练、军事教练和级任导师组成训育组织系统,设训育主任,对学生严加控制。

中华人民共和国成立后,废除旧的训育制度和对学生体罚,改级任导师为班主任,并在学生中建立新民主主义青年团(后改为共产主义青年团)和少年先锋队、学生会组织。在班级中建立班委会、队委会和团支部。学生按照《学生守则》,民主制订有关学习、生活的各项制度。“文化大革命”期间,各项制度废驰,学生陷人无政府状态。1979年后,重新建立健全各项规章制度,县教育局和团县委定期开展评比、表彰优秀学生和先进集体活动,各校均运用寓教于学、寓教于乐、寓教于教师的言传身教和师生对话、感情交融等方式,加强对学生的行为规范和思想品德教育,使之成为有理想、有道德、守纪律、德智体全面发展的社会主义建设人才。

附:新蔡县普通中学升留级制度(节录)

一、考核

第一条 学生成绩考核分口头提问、抽查小测验、单元测验、期中考试和期末考试等。

第二条 各种考核标准以百分制记分,60分为及格。

第三条 期末成绩总评办法为:平时考核成绩占30%,期中考核成绩占30%,期末考试成绩占40%。

第四条 学年成绩总评办法为:上学期成绩占40%,下学期成绩占60%。

二、补考

第五条 凡学年成绩不及格的学生准予补考。每学年补考一次,每次补考均在下学年度第一学期开学报到的第一天举行。

三、升留级

第六条 学生总评成绩及格者,准予升级。

第七条 经补考后,不及格学科未达到留级条件者,仍准予升级。

第八条 经补考后,语文、数学、外语三科仍有两科不及格者留级。

第九条 经补考后,仍有一门主科、两门其它学科不及格者留级。

第十条 经补考后,仍有四门其它学科不及格者留级。

第十一条 一门主科连续两年不及格者留级。

四、毕业与肄业

第十二条 毕业班学生成绩符合第六条规定者,准予毕业。

第十三条 毕业班学生成绩符合第八条规定者,准予肄业。

第六节 教育经费

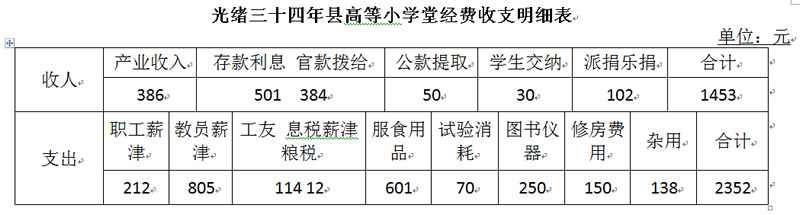

清代,学宫经费主要靠政府拨款和少量学田课租、学捐和生员纳费。废科举后,除产业课租收入外,主要来源于官拨、派捐、乐捐和学生交纳等。学生交纳数额无一定标准,乐捐亦无固定收入。光绪三十四年(1908年)后,教育经费逐渐减少,各学堂经费亦多人不敷出。

民国元年(1912年),裁撤县儒学,所有儒学田产一律拨归县教育行政主管部门经营,以其收入充作教育经费,名为“学田”,主要用于县立学堂,乡村小学仍由学董就地筹措。民国5年,省议会决议,凡由县公署公款局等机关经营的学款,一律移交劝学所教育款产经理处,教育经费开始独立。经费主要来源于学田课租、丁地附加、契税附加和学生交纳。民国17年1月,省府颁布《庙产兴学通令》,7月,定丁银1两附加教育经费0.2~0.8元。翌年,全县学田增至5600亩,教育经费收人达17870元,其中社会教育经费约占9.4%。民国20年,省教育会议通过地亩捐、教育特产捐、教育商捐、牙税捐等决议案,规定契税附加教育经费以不超过正税之半为原则,新蔡县每正税2.2元教育附加1.2元。加上丁地附加、学田、学房课租、基金生息等,全年教育经费预算收入激增至3713.9万多元,全县学校一律改为县立。但是,由于兵匪水患连年,加之地方豪绅积欠不纳,实际收入仅2679万元,实际支出3642.4万元。民国22年后,学田虽增至7000余亩,因部分学田常被地方侵占,加之课租积欠,基金生息又多被地方巨绅截用而积欠不纳,全县教育经费仅收38304元,实际支出52454元,致使学界迭起风波。至民国24年,全县教育经费预算则进一步降为29772元,各学校更加难以维持正常开支。

抗日战争初期,县内教育经费以田赋附加、契税附加和学田课租为大宗,基金生息补助、摊派改征及学生交纳次之。后因战争供应浩繁,实施民教、义教,乡村小学经费改为民众自筹,筹措更加困难。民国27年起,以农民、商民和富户捐款为特殊预算,年教育经费遂递增至4万元左右。后因国民政府实行所谓“政教合一”,县长独裁教育,以“长蓄财力,持久抗战”为名,压缩教育经费。尤其推行所谓党、政、教“三位一体”的国民教育体制以后,地方官吏挪用、贪污教育经费成风,教育经费尤为艰窘。

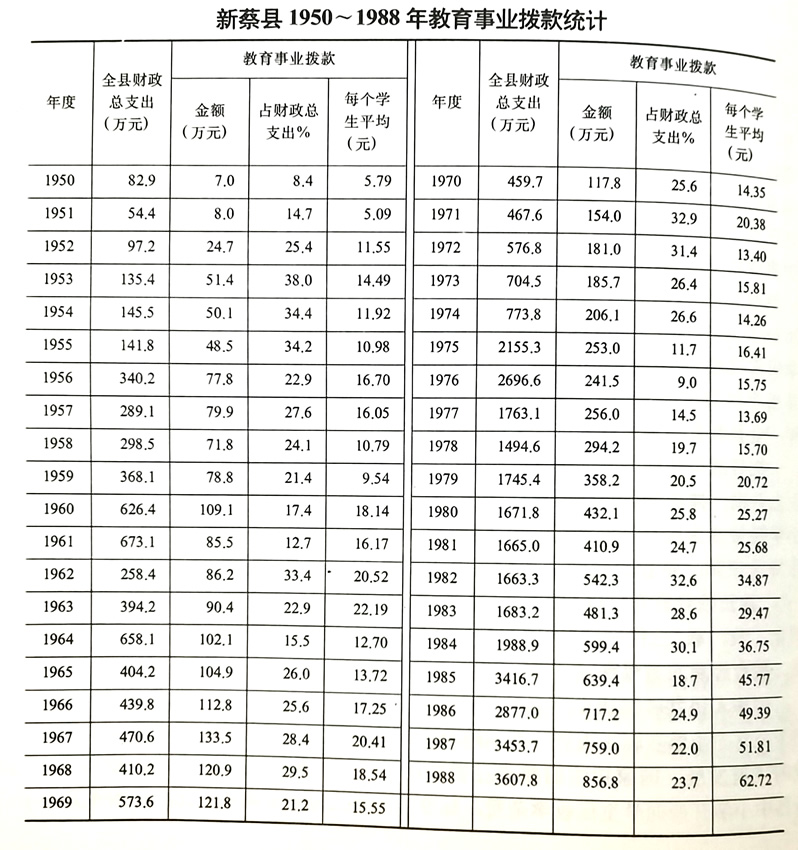

中华人民共和国成立后,教育经费纳入国家各级财政预算,由国家统一拨发,用于公立中小学教职工工资、基本建设、设备购置及日常办公费用等。由于教育事业的飞速发展,国家拨给的教育经费虽逐年增加,仍不能满足需要。1956年起,全县中小学开始向学生征收学杂费,标准为:每人每学期高中5元,初中4元,小学高年级2元,中年级1.5元,低年级1元。后因不断遭受自然灾害,分别递减为3元、2.5元、1.4元、1元、0.7元,主要用于学生的茶水、照明和部分体育器材购置,80%留学校自用,20%交由县教育主管部门统筹安排。1958年前后,县内民办中、小学、农业中学相继创办,其经费来源:一靠学生学费及勤工俭学收入,二由办学单位公益金提取,三是国家专款补助。公办学校仍以国家拨款为主,学费及勤工俭学收入为辅。1968年后,农村小学实行民办公助,即办学单位担负办学的主要经费,国家只给少量补助。1978年后,各级学校计划外学生员额显著增加,一些学校开始招收“高价”生,擅自提高杂费标准,尤其1985年以后,每个学生交费高达数十元乃至上百元不等。

第七节 勤工俭学与集资办学

勤工俭学 民国时期,各学校均无统一的勤工俭学活动,仅有极少数家庭贫苦学生,利用课余时间,在校内外打“小工”,借以维持求学生计。真正有组织、有计划地组织学生开展勤工俭学活动则是始于1953年。时,各小学多系组织学生采集树种、培植花木和在农作物收获季节复收拾遗,中学多是让学生学种试验田、参加劳动建校,以弥补办学经费之不足。

1958年4月贯彻河南省教育规划会议精神、推广长葛县第三中学勤工俭学经验后,多数中学和部分小学开始筹办工厂、农场。当年,全县即开办校办工厂32个,总收入3万元;农场20个,土地460余亩,总收入2.3万元;其它勤工俭学总收入1.2万元。1964年,全县2000余所学校,有1800多所开展勤工俭学,校办工厂发展到38个,总收入3万余元;农场24个,总收入4.1万元;其它勤工俭学总收入1.78万元。“文化大革命”期间,城镇学校由工厂接管后,扶植学校办工厂,农村学校由社、队接管后拨给一定数量的土地,作为校办农场或试验田,学校收益显著增加。

1978年后,县教育局对校办工厂、农场实行调整压缩。1981年,全县尚存校办工厂18个,总收入2.9万元;农场10个,总收入3.9万元。次年,县教育局成立教育生产公司,指导全县勤工俭学活动。1983年,全县计有校办工厂、农场15个,小饲养场2个,林场4个,为教学服务的商业网点33个,安排待业青年115名,占教育系统待业青年总数的60%,各项勤工俭学总收入16.5万元。1985年,全县勤工俭学总收入达317850元。1980~1988年,全县以勤工俭学收入用于改善办学条件的总投资达150多万元。

集资办学 20世纪60年代以前,县内除少数官绅捐资兴学外,由民众集资办学事例极为少见。1962年后,农村小学的校舍修建等大宗投资和各类民办学校的教师工资、设备购置及日常办公费用等,多采用群众集资、当地政府自筹和国家适当补助,即“民办公助”办法解决。“文化大革命”期间,多数社、队的校舍倒塌严重,设备简陋。为改善办学条件,1984年7月,县人民政府根据国务院《关于筹措农村学校办学经费的通知》精神,号召全县群众集资办学。后又发出《关于城镇筹措办学经费的通知》,要求凡在县城工作的干部职工每人至少集资5元,多者不限;国家机关和企事业单位从财政包干经费总额中提取1.5%作为办学经费,全县先后共集资527.7万元,全部用于新建校舍和购置桌凳、图书及教学仪器等,学校面貌大为改观,基本达到上级规定标准。