第四章 机构 经费

第一节 机 构

明、清及民国初期,县署设吏房,管理有关社会保障事宜。民国17年(1928年),县政府裁“房”设科,社会保障事业由县府第一科职掌。民国29年,设民政科掌理贫民冬季生活困难救济。

1949年4月,县民主政府设民政教育科,兼理社会保障事业,未几,民政、教育分设,社保事业归民政科管理。1959年,县人民委员会设劳动科,专司工人管理及劳动就业与劳动保护。1967年12月始,社会保障事业由县革命委员会生产指挥组下设之内务小组兼理。1972年,县革命委员会设民政劳动局统管全县社会保障事宜。1978年,民政、劳动分设至今。民政局内设办公室和优抚、社救、民政、安置、财务、信访6股,下属机构有光荣院、福利生产公司、福利厂、干休所、殡葬管理所和募捐办公室;各乡(镇)设民政助理员1名,负责各该乡(镇)的有关社会保障事宜。劳动局内设工人调配、劳动保护、劳动工资3股。

1950年,县人民政府另设生产救济委员会,专司自然灾害救济。1975年8月遭特大洪水灾害后,设生产救灾办公室,专司全县生产救灾事宜。1985年,县生产救灾办公室更名扶贫救灾办公室,职全县贫困户扶持与自然灾害救济,并先后成立救灾扶贫基金会和救灾扶贫基金理事会。1987年,扶贫救灾办公室分设为生产救灾和扶贫经济开发2个办公室,前者专司自然灾害救济,后者专职社会贫困户扶持,立项开发,使社会贫困户尽快脱贫致富。

第二节 经 费

20世纪50年代以前,除特大自然灾害外,平时用于支付社会救济、老弱孤寡供养等社会福利保障方面的经费极少。中华人民共和国成立后,国家每年均划拨给新蔡县一定数量的社会保障经费,用于抚恤补助、社会救济和自然灾害救济等。

抚恤金 支付范围包括牺牲病故抚恤、残废抚恤、烈军属复员军人补助和退伍军人安置等。牺牲病故抚恤费用于革命烈士、牺牲病故军人、军队无军籍的工资制职工、人民警察、党政机关、民主党派、人民团体的工作人员和参战牺牲的民兵、民工家属的一次性抚恤金,失踪军人家属的一次性追恤金;残废抚恤费,用于持有国家民政部颁发的革命残废军人抚恤证、人民警察残废抚恤证、工作人员残废抚恤证、民兵民工残废抚恤证的抚恤费和在乡革命残废人员应享受的副食品价格补贴及其它残废补助;烈军属、复员军人补助费用于烈士、因公牺牲军人及病故、失踪军人的家属、未成年子女的定期定量补助,带病回乡不能参加生产劳动、生活特别困难的复员、退伍军人及城镇无固定职业、生活困难的现役义务兵家属和在乡退伍老红军战士的定期定量生活补助,用于烈属、因公牺牲、病故、失踪军人、现役义务兵家属、残废军人、退伍军人生活困难的临时补助;退伍军人安置费,用于当年退伍回乡的伤、病、残、孤、单及服役8年以上和荣立二等功以上的义务兵住房困难的一次性建房补助;其它抚恤支付,包括修建烈士陵园、纪念碑、贫苦优抚对象的房屋修缮补助等。

社会救济金 支付范围包括农村与城镇社会救济、退职老弱职工的救济补助、社会福利事业单位经费等。农村社会救济费,用于由集体尚不能全部供给的五保户的定期定量救济或临时救济,敬老院经费补助,困难户临时救济,急重病患者住院的生活困难救济;城镇社会救济费,用于城镇居民中无生活来源的孤老残幼,以及无固定职业者参加生产自救后仍不能维持全家基本生活的社会困难户的定期定量救济和临时救济;退职老弱职工救济补助费,用于退职老弱职工按规定批准享受原标准工资40%的救济费、副食品价格补贴、三分之二的医药费补助及家庭生活困难的临时救济;社会福利事业单位经费,用于开办社会福利设施、收养人员的生活和收容遣送费用的支出等。

自然灾害救济金 主要用于解决灾民吃饭困难,对灾民的穿衣、住房等困难,酌情适当解决;发生特大自然灾害,用于抢救、转移、安置、疾病医疗等所需费用。

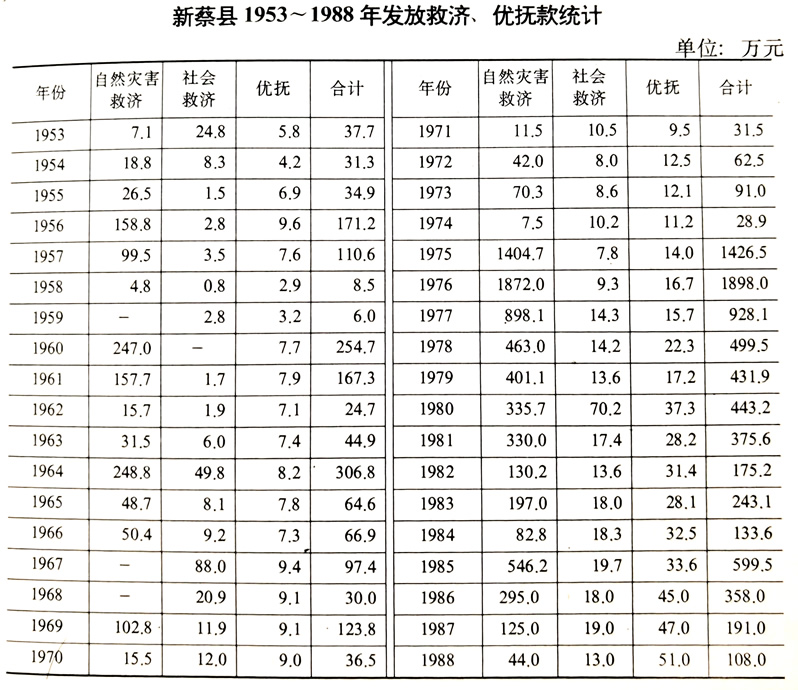

1949~1988年,全县累计发放优抚款、社会救济和自然灾害救济款9642.9万元。