第一章 防疫 保健

第一节 预防接种

县内预防接种始于明末,接种疫苗唯牛痘苗(亦称“鼻苗”)1种,多为民间医生接种,时称“点花”。接种面积较小,成效不佳。时,每接种1人,收小麦2升。

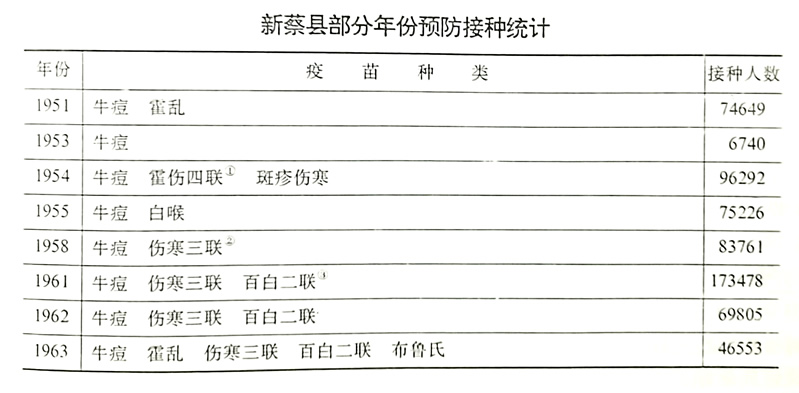

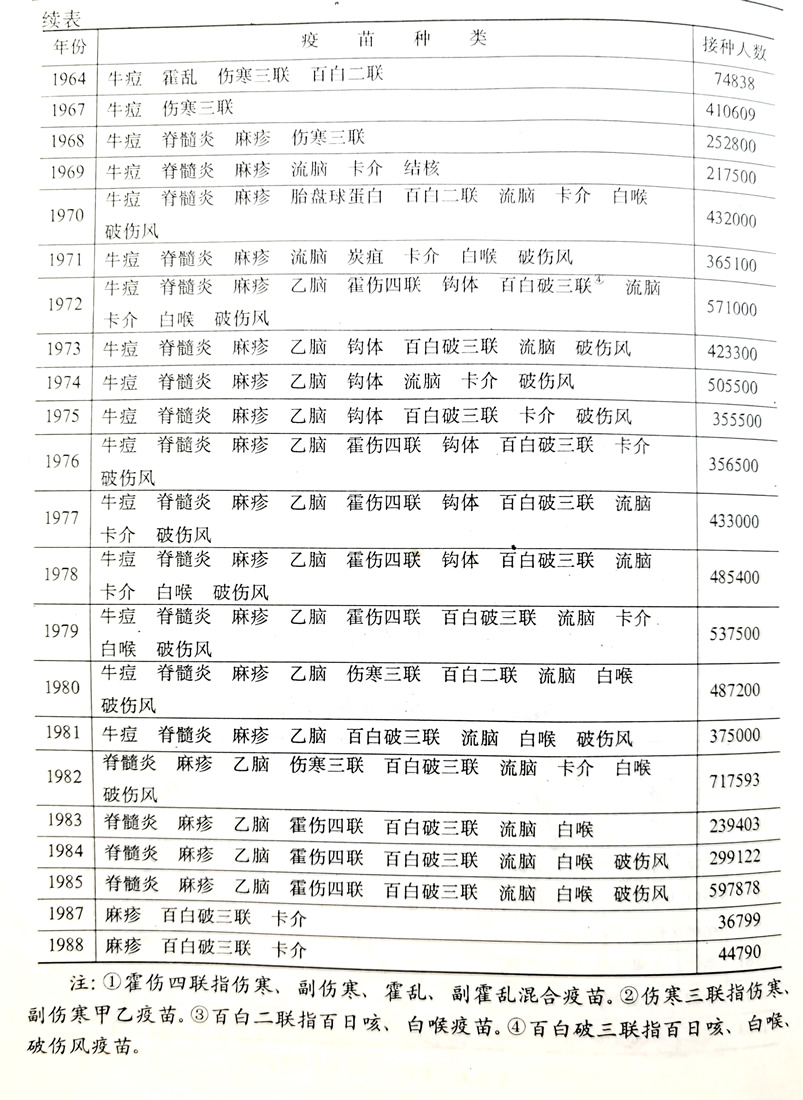

中华人民共和国成立后,国家实行预防为主方针,免费接种各种菌、疫苗。1951年,全县接种牛痘苗43346人,霍乱菌苗31303人。此后,接种疫苗种类逐渐增多,接种人数不断扩大,1951~1988年,全县累计接种885.2万多人次。县内流行的天花、鼠疫、霍乱自20世纪50年代初期即被控制消灭,白喉于70年代被控制。目前,县内麻疹发病率仅为0.5%,小儿麻痹、伤寒、副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎等均得到不同程度的控制。

为提高预防接种质量,确保各种疫苗接种率,1978年起,县卫生防疫部门开始推行计划免疫,对1~7岁儿童,实行计划免疫系统管理,按照免疫程序,定期给予各项预防接种。

第二节 疾病防治

地方病 新蔡县的地方病主要是氟病和丝虫病。

〔氟病〕为给氟中毒防治提供科学依据,县卫生防疫站于1982年在全县开展饮水和氟中毒线索调查。在对饮用水含氟量测定中,每个生产大队(街道)采水样1份,共采水样346份,其中大口井水154份,小口井水122份,轧井水70份。经检验,含氟量0.1~0.2mg/L者174份,占50.3%;0.3~0.4mg/L105份,占30.3%;0.5~0.6.mg/L46份,占13.3%;0.7~0.8mg/L19份,占5.5%;0.9~1.0mh/L2份,占0.6%。在氟中毒线索调查中,共检查384所学校,在校学生101089名,查出牙氟斑患者38180名,发病率为3.8%。其中棠村公社的路庄、杜小庄、高小庄、萧庄、黄庄、段营、李破楼、田老庄8个自然村的在校学生患病率高达30%以上。经对上述8个自然村的全民普查,共检2017人,氟病患者767人,患病率38%,其中I型750人,II型15人,II型2人。

〔丝虫病〕据1982~1983年普查,县境丝虫病发病区域较广,各乡、镇均有病例发现。普查中,共采血755425人(男374570人,女380855人),占应采取人数的96.3%,查出微丝蚴阳性(带虫)者8214人,人群感染率为1.09%,其中男性感染率为1.16%,女性感染率为1.01%;最小感染者2岁,最大者95岁;51岁以上年龄组感染率2.7%。群感率最高的是佛阁寺、蛟停湖2乡,4%~5.6%,佛阁寺乡的张康庄高达10.52%。最低的是城关镇0.11%;李桥、砖店、陈店、河坞、宋岗、杨庄户6乡为0.1%~0.4%,其余各乡均在1%以下。全程足量服药后,阴转率为99.3%。经1985年9月河南省丝虫病防治领导小组考核验收,符合国家规定的防治标准,被评为河南省消灭丝虫病先进县。

〔头癣〕1979年,县卫生防疫部门首次组织头癣防治专业队,层层建立头癣防治领导小组和技术指导小组,在全县开展头癣病普查普治。共普查723528人,查出患者2812人,约占全县总人口的0.35%。其中黑癣2223人,黄癣567人,白癣22人,均予免费治疗。经省有关部门检查鉴定,达到国家规定的防治标准。

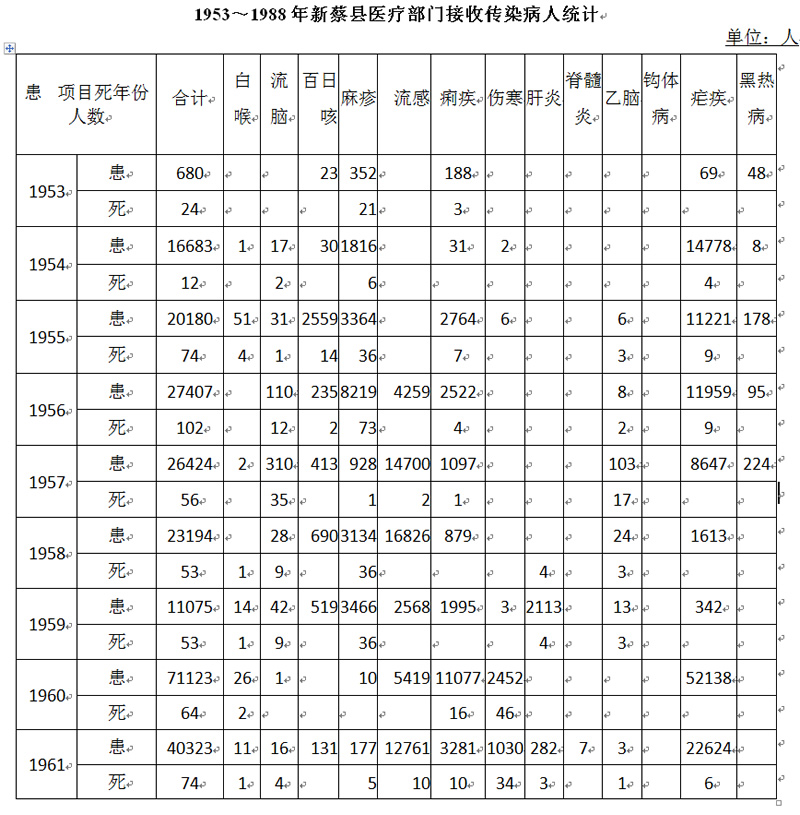

传染病 县境发生和流行的传染病有鼠疫、天花、霍乱、伤寒、疟疾、黑热病、回归热、白喉、脑脊髓膜炎、百日咳、猩红热、麻疹、流行性感冒、痢疾、肝炎、乙型脑炎、脊髓灰质炎、流行性出血热、钩端螺旋体病、狂犬病、炭疽病等20余种。清末至民国年间,流行严重、危害最大的是霍乱、天花、鼠疫、麻疹、痢疾、黑热病、白喉等。清光绪三年(1877年)夏,伤寒、霍乱流行全县,死亡甚众。宣统元年(1909年)春、夏,霍乱、伤寒、麻疹等烈性传染病再度流行,间有鼠疫。民国5年(1916年)夏,疟疾流行全境,余店中医韩胡子以红薯粉面掺煅红砒医治,应接不暇,日耗粉面约15公斤。民国20年秋,恶疟流行,民死者众。次年8月,持续18天西南大风,天气酷热,苍蝇四起,霍乱、伤寒、痢疾同时流行,波及全县,官民死伤无数,城内啼哭之声不绝于耳,东、南、北3城门出棺者络绎不绝,县北小徐庄、王西桥2村发病105人,死亡72人。民国24年,霍乱、天花、伤寒、痢疾、白喉、猩红热等病流行,发病2694人,死亡54人。翌年,县北徐阁、范楼2村天花流行,发病52人,死亡43人。民国32年春,霍乱、伤寒等病再次流行全县,重者村死数十人。

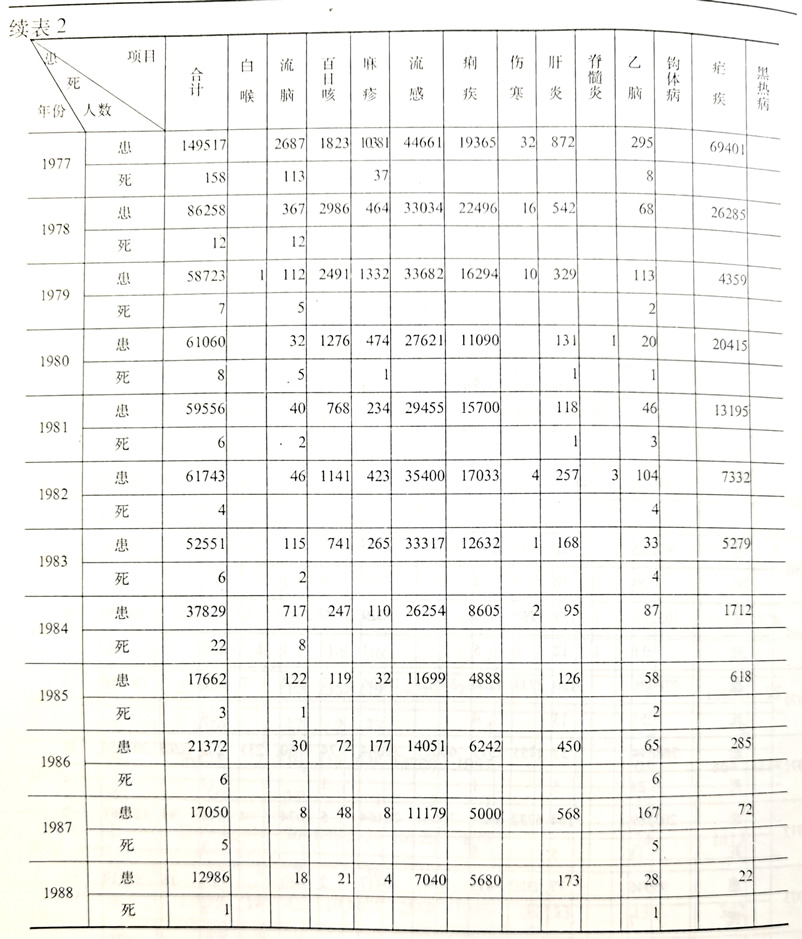

中华人民共和国成立后,认真贯彻“预防为主”方针,广泛开展爱国卫生运动,同时引进先进防治技术,各种传染病均得到不同程度的控制。其中天花、鼠疫、霍乱、斑疹伤寒、猩红热、回归热、炭疽病,早在20世纪50年代即被控制消灭。流行性脑脊髓膜炎、百日咳、麻疹、流行性感冒、细菌性痢疾、伤寒、副伤寒、肝炎、流行性乙型脑炎、钩端螺旋体病、疟疾等10余种传染病,至80年代中期,除流行性感冒和细菌性痢疾尚偶有发生外,余均基本控制或消灭。

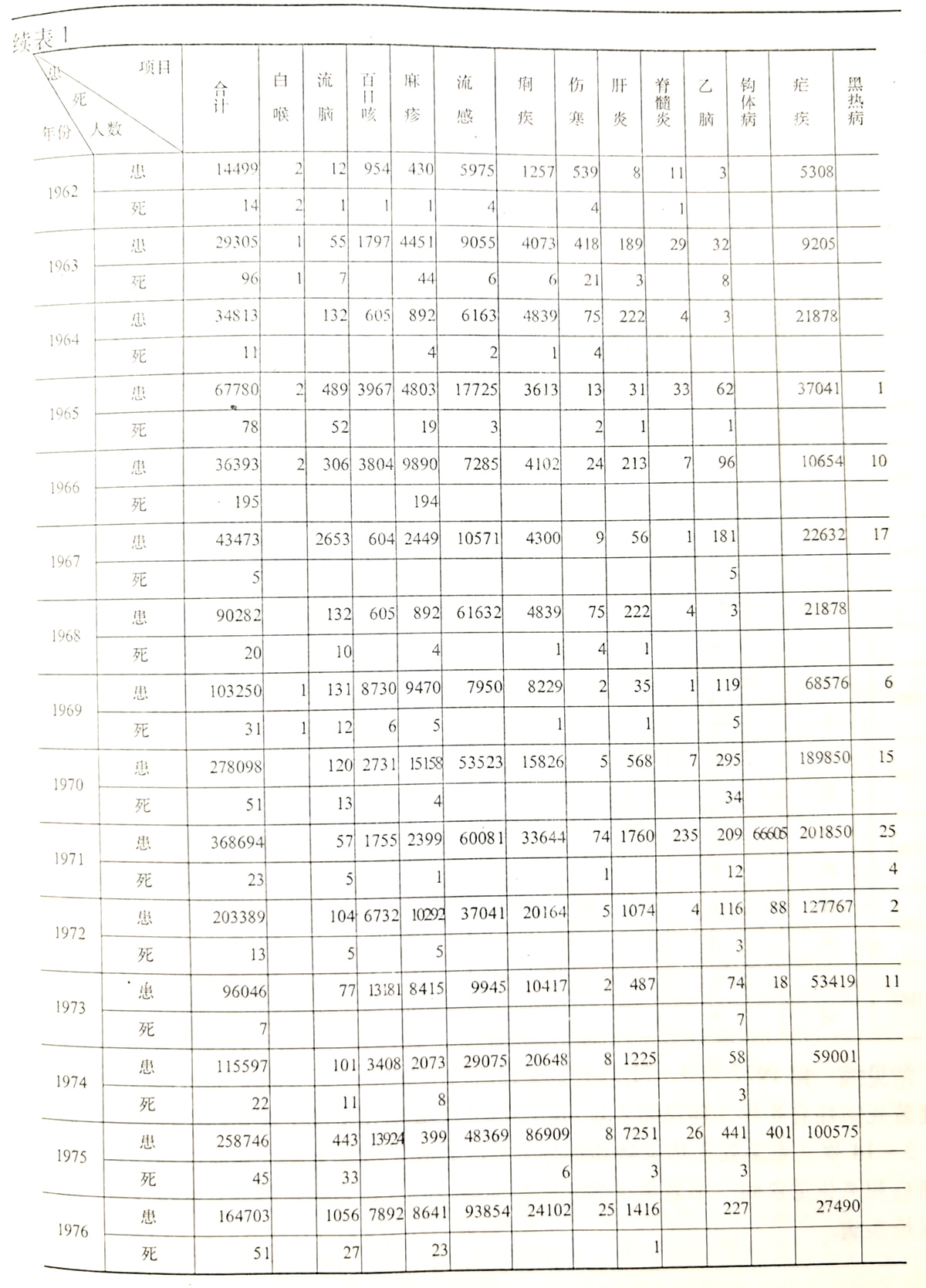

〔流行性脑脊髓膜炎〕历年均有发病,其间有3次流行高峰。1957年发病率为57.88/10万,1967年为472.73/10万,1977年为351.42/10万。其它年份均系散在发生或偶有暴发点。发病年龄以1~10岁儿童为多见,占发病人数的70%以上,性别无明显差异。时间分布:11月至次年元月为流行前期,2~4月为流行期,5月以后为下降期。通过实施流行期前宣传卫生知识,开展爱国卫生运动,发动群众“三晒一开”(晒衣、晒被、人晒太阳,开窗通风换气)、吃大蒜、浓盐开水嗽口等措施,起到一定预防作用。1979年以来,广泛使用流脑菌苗,收到显著效果。

〔百日咳〕历年均有发生。20世纪60年代采用“百白二联”和“百白破三联”菌苗连续接种以来,收到一定预防效果。但仍处于不稳定状态。

〔麻疹〕每年均有发病。1970年,全县暴发流行,发病率为3407.94/10万。病死率最高的年份是1953年,高达5.96%,其它年份均在1%左右。1978年以来,随着生物制品的发展和防治经验的积累,开始推行“计划免疫”,广泛应用“麻疹减毒活疫苗预防接种”,使发病率大幅度下降,1973~1982年平均年发病率为73.68/10万。

〔流行性感冒〕中华人民共和国成立后流行最高的年份为:1968年,发病率为10637.21/10万,1976年,发病率为12557.33/10万。发病率较低的年份:1956年808/10万,1959年480/10万。经采用醋或硫磺熏蒸房间、呋南西林和黄连素溶液滴鼻、喷喉、流行期食用生葱大蒜、服用青根汤等措施,起到一定预防效果。

〔细菌性痢疾〕每年均有发生,年平均发病率180.48/10万。1975年,发病人数高达86909人,年发病率为11801.87/10万。本病由于临床类型复杂,传播途径多,而特异性预防尚处于实验阶段,故发生较多。1985年以来,通过卫生知识的宣传和利用大蒜、马齿苋等土单验方的预防和治疗,收到一定效果。

〔伤寒、副伤寒〕几乎每年均有发现,发病人数较少。1960~1963年,连续高发,全县共发病4439例,年平均发病率224.47/10万。发病率最高的1960年为517.08/10万。1961~1964年连续用“伤寒三联”菌苗预防接种后,发病率大幅度下降。

〔病毒性肝炎〕历年均有发生,发病最高的1975年,全县发病7251例,发病率为984.65/10万。多年来,县卫生部门在防治病毒性肝炎方面,做了大量工作。1961年组织医生在县直机关职工、干部中开展肝炎病普查,共检查1079人,确诊为肝炎病的66人,占受检人数的6%,男女患病比例为3.7:1,其中以26~30岁居多,占发病人数的34.8%。后通过开展爱国卫生运动,切实抓好“两管五改”(管水、管粪、改环境、改水井、改炉灶、改厕所、改畜圈)和采取对全县食品从业人员体检发证、儿童入托入学前实施健康检查等措施,发病率大幅度下降。

〔脊髓灰质炎〕多为零星发生。1961~1967年全县共发病92例。1968年开始使用口服“脊髓灰质炎减毒活疫苗”预防后,发病人数逐年减少。1971年发病率突然增高,全县发病235例。经调查,属应服药婴幼儿漏服较多所致,后经改进服药方法,发病率大幅度下降。

〔流行性乙型脑炎〕历年均有散发。1975年特大洪灾后,由于蚊虫密度大,连续3年高发,最高的1975年全县共发病441例,发病率为59.88/10万。此后,经过不断开展爱国卫生运动和全民性灭蚊活动,发病率逐渐下降。据1981年对县人民医院接收的住院乙脑病人的调查统计,本病在县多发生于8月上旬,约占73.9%,以4~6岁儿童发病最多,约占41.3%,16岁以上大年龄组未见发现,且无明显性别差异。

〔疟疾〕在县发病率较高。发病率最高的1971年,全县共发病201850例,发病率为30625.1/10万。1973年起,实行苏、鲁、豫、鄂、皖5省疟疾联防,从县到公社、大队层层建立“疟疾防治领导小组”,组织抗疟专业队,宣传防治科学知识,经过采取休止期治疗、复治及管理好现症病人、开展疟原虫血检等一系列防治措施,发病率逐年下降。1988年,全县仅发病22人。

〔钩端螺旋体病〕新蔡县1971年首次发现。时,全县各社、队均有发生,共发病66605例,发病率1010.59/10万,以龙口公社为最,发病10635例,其次为练村、佛阁寺、李桥、砖店等沿河地带。次年开始实施“钩端菌苗”预防接种,当年全县发病88例,1973年降至18例。此后,除1975年特大洪水灾害后发病401例外,其余年份再无发生。

〔狂犬病〕1954年全县发病13例,以后多年未见发生。1980年以来,城乡养狗户逐年增多,狂犬病又有发生。1980~1988年共发病29例,死亡率100%。经使用“狂犬疫苗”,起到一定预防作用。

〔流行性出血热〕20世纪70年代以前,县内无此病。1981~1982年连续发生16例,病死率为8%。该病出现后,中共新蔡县委、县人民政府高度重视,号召全县人民开展以灭鼠为主的爱国卫生运动,卫生防疫部门印制大量宣传材料发到基层,收到一定效果。1985年后又有流行,其中1986年发病18例,1988年发病4例。

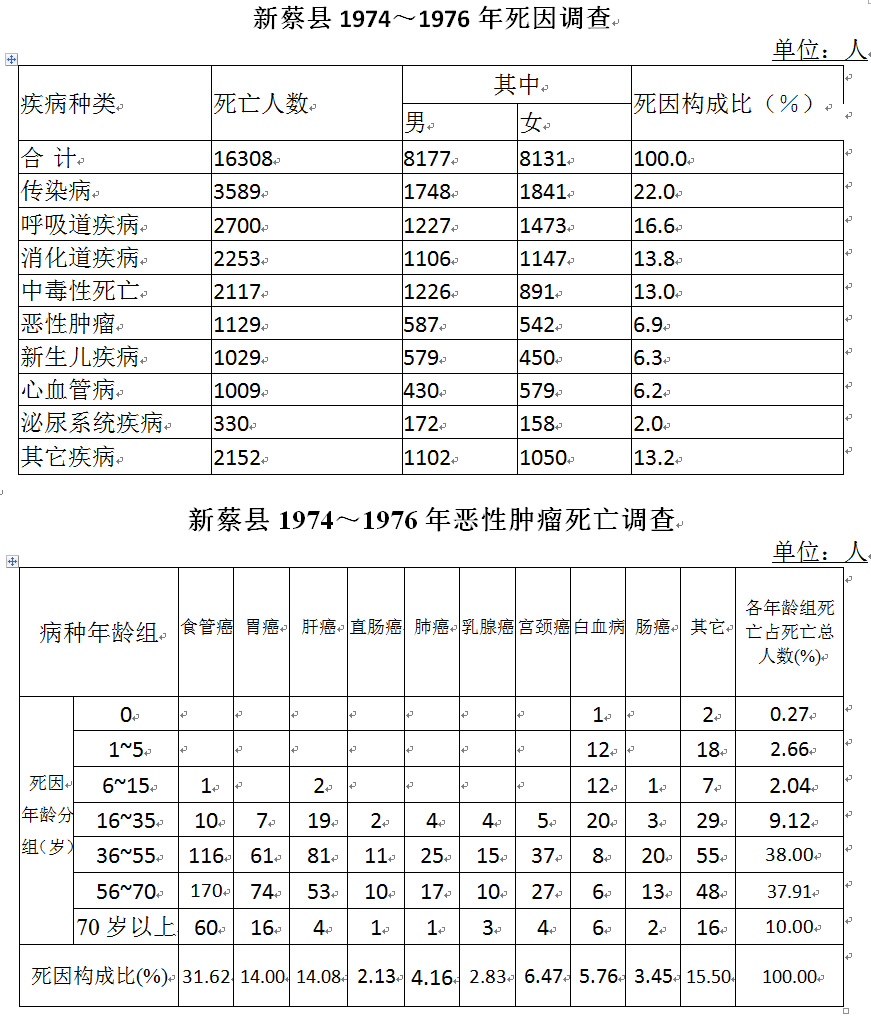

常见病据1977年9~11月县卫生部门对1974~1976年死亡病例调查,县境主要致死病症有8种(详见附表)。其中0~4岁婴幼儿多死于破伤风、传染病、肺炎;5~14岁儿童多死于传染病和意外事故;青壮年多死于意外事故、结核病、心血管病和消化道疾病;中老年人多死于恶性肿瘤、心血管病、脑血管病及呼吸、消化系统疾病。

第三节 公共卫生

卫生运动 民国时期,无群众性卫生运动。县城环境卫生多赖县警察所附设之卫生队。卫生队有队长1名,卫生警士8名,警夫若干,归警佐及县立医院院长训练指导。警士每日率警夫分赴四街,清理垃圾,并分别检查澡塘、饭馆、摊贩及各公共场所。另置垃圾箱35个于四街各冲要地点,储藏秽物,备垃圾车4辆,清运垃圾。对各公共厕所除责成各管厕户主随时注意清厕外,并派警夫逐日打扫。

1950年,成立新蔡县防疫委员会,区、乡亦建立相应组织,开展以反对美国在朝鲜战场使用细菌武器为中心的爱国卫生运动,发动群众突击消灭蚊、蝇、虱、蚤、臭虫。次年,县防疫委员会改称清洁卫生委员会,1952年改建为爱国卫生运动委员会(以下简称爱卫会)。鉴于过去县内居民多不注重卫生,乡村土井较多,且多无井台、井盖,污物不时落井,每夏,肠道疾病发生严重。1957~1958年,多次开展以除“四害”(苍蝇、蚊子、老鼠、麻雀)为中心的爱国卫生运动,结合农业生产,大搞卫生积肥和“七改良”(改良环境、锅灶、水井、厕所、猪圈、鸡窝、牛栏)活动,1958年获河南省“除四害,讲卫生”一等模范县称号,练村人民公社被评为全国“除四害、讲卫生”先进单位,受到国务院嘉奖。1963年国庆、元旦、春节期间,在县城和各集镇开展垃圾、粪便、污水处理和机关办公室、住室、街道、院落的清洁卫生运动;农村结合积肥,发动群众打扫庭院,整修厕所、牛棚、猪(羊)圈,及时清理粪便,推广泥封发酵。1980年,为解决农村部分居民的饮水困难,改变洪、汝河两岸居民饮用河水习惯,县爱卫会和卫生防疫站购置桶形铁锹50把,帮助部分饮水困难的农户打小口井和压杆井。1982年,为了解县境水质及其污染状况,县防疫站先后在全县开展水井采样检测和洪、汝河(包括故道)水理化与细菌学检验。1981年以来,全县开展“五讲、四美、三热爱”活动,从改变脏、乱、差入手,整顿镇容、村貌,建立健全各级爱国卫生运动组织,制订卫生公约;县城机关、学校、工厂、商店、街道居民实行门前“三包”(包卫生、包绿化、包秩序),并组建环卫队1个,环卫工人27名,配机动车2辆,每天早晚打扫街道,清理垃圾,同时固定专人管理公共厕所;各机关团体、学校、工厂、企业内部均划分有若干卫生责任区,指定专人负责,实行每天清扫和周末“卫生日”制度,群众性的爱国卫生运动逐步走向经常化、制度化,城乡卫生面貌大为改观。

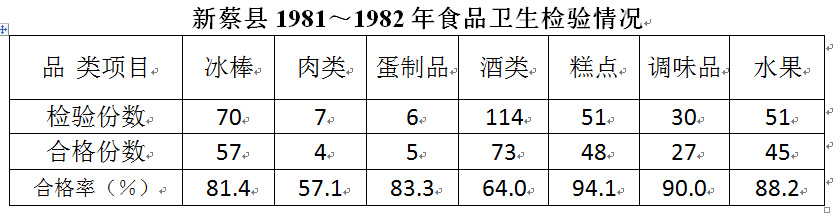

食品卫生 县内对食品卫生的监督管理始于中华人民共和国成立以后。初由县卫生院防疫保健股兼管,后为县防疫站主司,对生产、销售的食品经常检查监测。随着商品经济的发展,县内生产、经营生、熟食品的单位和个人逐年增多。县卫生防疫部门根据不同时期、不同组织形式和不同类型的食品行业,在环境卫生、食品卫生质量鉴定和食品卫生质量标准等方面,分别提出具体要求,制订一系列的管理办法,加强市场管理,对瓜果、蔬菜、肉类等实行质量检查监督,严把“病从口入”关。1982年起,县卫生主管部门依照《中华人民共和国食品卫生法》,规定食品生产、经营者须取得卫生许可证后,方能向工商行政管理部门申请营业,同时开始对生产、销售食品的人员实行健康检查,建立健康档案。当年发放健康证1577份、卫生许可证542份,分别占食品从业员、行业总户数的90%和82%。此后,对生产、销售食品人员每年均作1次健康检查,合格者发给健康证,发现患传染病或严重皮肤病者,责令立即调换工种。对县内生产、销售的食品,县防疫站采取定期不定期、送样和抽样相结合的办法,检验鉴定。1981~1982年,检验样品329份,合格者259份,合格率78.2%。

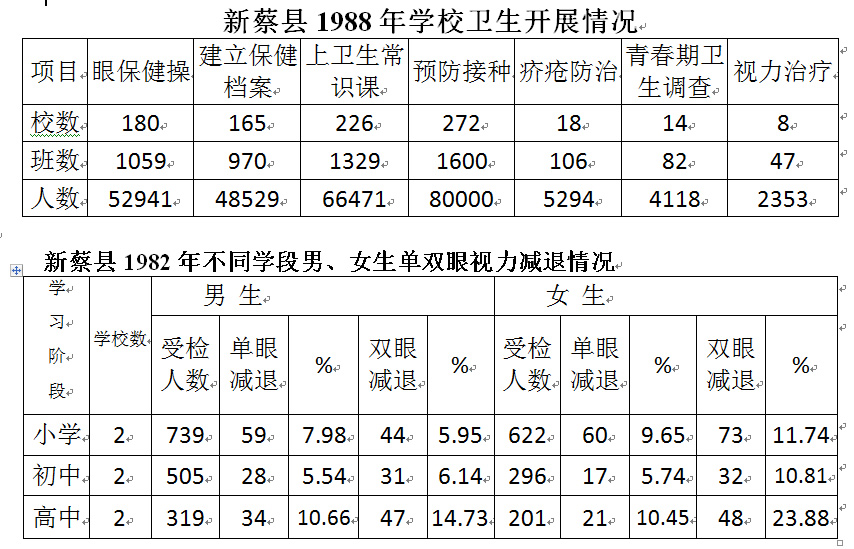

学校卫生 民国时期,新蔡县对学校卫生多不重视。中华人民共和国成立后,县卫生防疫部门配合教育部门,在学校卫生中,开展的主要项目有眼保健操、建立保健档案、上卫生常识课、建立卫生制度、预防接种、疥疮防治、青春期卫生调查、视力矫正治疗等。

工业卫生 新蔡县注重工业卫生始于中华人民共和国成立后。全县各工厂、企业先后建立医疗室(所),贯彻执行国家和地方制定的一系列工业卫生法令和条例,开展健康检查,积极防治职业病。县卫生防疫部门指定人员专司工业卫生,对工业“三废”(废气、废水、废渣)的排放污染实行监测、监督,定期不定期地深入工厂、车间,对从事有害作业的工人实施体格检查,测定工厂生产场所空气中的有害物质,提出改进意见;对成品、工具、容器、包装等作细菌检验,合格者发给《卫生许可证》,反之,促其停产整顿和改进,直至达到卫生标准方可生产。为减轻X光射线对人体的危害,各医疗单位的X光机陆续添置防护板。1979年,县卫生防疫站对县机械厂、农具厂、化肥厂、印刷厂和房地产管理所5个单位的生产场所空气中的铅、苯、汞TNT浓度实行定点测定,8个测定点有6个点合格,合格率75%,其中县印刷厂铅烟、铅尘2个测定点均不合格,分别超过国家标准65.33倍和13.40倍,后经改进,基本达到国家规定标准。

第四节 妇幼保健

推广新法接生 县内新法接生术始于民国18年(1929年)。时,仅县城1家私人诊所有接生员1名。新法接生虽受到欢迎,但因接生人员太少,仅在县城开展,且不普遍。乡村妇女分娩均由民间产婆接生或自产自接。据民国24年统计,全县共有民间产婆539名。旧法接生,产妇坐木椅、蹲尿罐,用未经消毒的剪刀或劈开的秫秸(高粱杆)等刃器剪割婴儿脐带,故造成难产、产褥热、破伤风者殊多,因分娩而致母子同亡者时有发生。据对野里集和古吕镇20户出生婴儿成活与死亡情况的调查,旧式接生法造成的新生儿破伤风死亡相当严重。野里集10户54名出生婴儿,仅成活9名,成活率不足17%;在死亡的45名婴儿中,因破伤风致死者竟达30名之多,占死亡总数的66.7%。古吕镇10户69名出生婴儿,成活者29名,成活率42%;40名死亡婴儿中,破伤风致死者25名,占62.5%。

1951年5月,在中南防疫大队协助下,新蔡县举办首期新法接生培训班。但由于传统的旧式接生法和封建迷信思想的阻挠,新法接生未能推广。1952~1959年,又相继举办多期训练班,培训接生员、助产员822名、农村保育员、护理员、卫生员1664名,先后建妇产院187所,接生站460个。在普及新法接生的同时,对民间产婆实行训练改造,对其开展思想教育和新法接生技术指导,使其学会消毒法、婴儿假死急救等操作方法,从而降低了产褥热和新生儿破伤风的发病及死亡率。1960年,接生站并入各妇产院,全县建妇产院237所。次年,妇产院并入各公社卫生院妇产科。1980~1988年,全县每年新法接生均达100%,基本杜绝新生儿破伤风和妇女产褥热。

妇科病防治 1960年,新蔡县首次开展妇科病普查普治,共发现子宫脱垂患者6217人,经治疗,4973人得以治愈或好转。翌年,在中国人民解放军广州军区医疗队的协助下,再次开展妇科病普查普治,共查出子宫脱垂患者12003人,治愈8415人。1978年起,根据国家卫生部关于防治妇女“两病”(子宫脱垂、尿瘘)的通知精神,多次在全县开展“两病”普查普治。至1982年,共查出子宫脱垂患者880人,尿瘘患者13人,均予免费治疗,80%治愈。在“两病”普查中,同时发现原因不明的子宫出血、宫颈炎、阴道滴虫、霉菌等患者7200人,亦基本治愈。

妇女“五期”保健 新蔡县对妇女实行“五期”(青春期、围产期、产褥期、哺乳期、更年期)保健,始于中华人民共和国成立后。其主要措施是:(一)县妇幼卫生组织经常利用广播、板报、画刊、宣传栏、演唱会等形式,宣传妇女“五期”保健知识;(二)在集体生产劳动中,实行“三调三不调”(即哺乳期调近不调远、孕期调轻不调重、经期调干不调湿)的劳动保护制度;(三)妇幼工作人员巡回为产妇讲解产褥期卫生常识和产后访视。

儿童保健 中华人民共和国成立前,县内儿童除种痘外,无其它保健措施。20世纪50年代起,采取预防接种、计划免疫、推广新法接生、组织农忙托儿所、抱娃娃组、儿童健康检查等一系列保护儿童健康措施。1956~1978年,县、乡(社)两级先后举办数十期幼教人员培训班,传授儿童教育及儿童保健知识。1979~1988年,随着计划生育工作的广泛开展,各级政府对儿童保健工作更加重视,对0~13岁儿童实行健康检查,登记建卡,为之免费驱除肠道寄生虫。1979年服药驱虫儿童达13万人次。1981年对7岁以下儿童体检11567人,发现患有各种疾病和生理缺陷者6062人,占体检人数的52.4%。其疾病构成比分别为:肠道寄生虫病占76.44%,龋齿10.16%,呼吸系统疾病2.49%,贫血2.47%,消化系统疾病2.26%,中耳炎1.90%,眼病1.89%,循环系统病1.87%,佝偻病、畸形各0.02%,其它疾病0.48%,均予及时治疗和矫正。