第一章 工业体制

第一节 国营工业

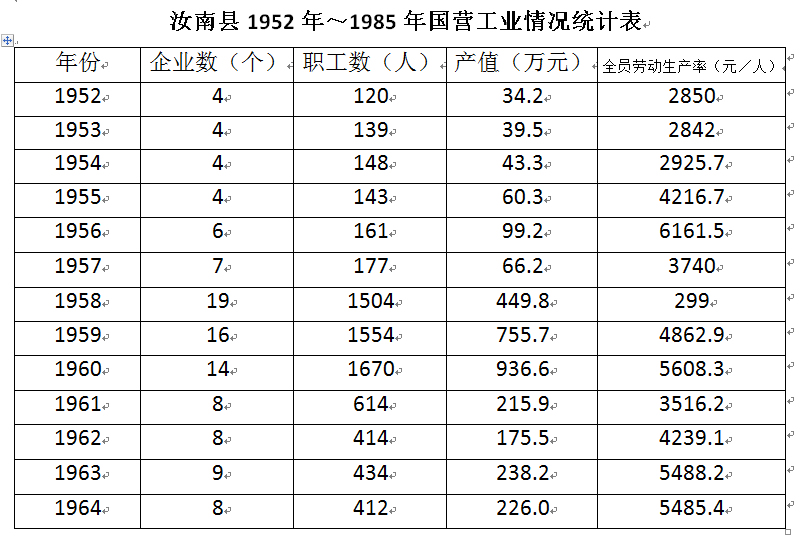

建国后,为恢复和发展经济,改善人民生活,巩固新生的人民政权,党和人民政府十分重视工业生产,特别是重视建立和发展国营工业企业。1950年5月,经县政府批准,建立汝南县第一家国营工业企业-信阳地区汝南酿造厂。当年,该厂职工20人,产值0.9万元。同年,县政府拨款1万元,筹建县发电厂。1951年8月,县政府批准将机械生产自救组转为国营汝南县铁工厂。

1954年,县印刷厂成立。是年,全县国营工厂4个,职工148人,年产值43.3万元。

1958年,在“左倾”思想作用下,实行共产主义过渡,把部分集体企业转为国营企业。在大炼钢铁高潮中,县里抽调干部122人,城市职工12人,农民6535人,成立“汝南县钢铁厂”。由于脱离实际,缺原料,缺设备,缺技术,无法生产,于次年4月撤销。1958年统计国营企业19个,比上年增加12个,职工人数由上年的177人,增加到1504人,工业总产值449.8万元,为上年的6.8倍。1961年,根据中共中央提出的“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,县政府决定,把竹木厂、化工厂、针织厂、园艺工具厂、农具厂、窑厂等“过渡”企业,由地方国营退转为集体企业,国营工业减至8家,职工减少到614人,工业总产值降到215.9万元。

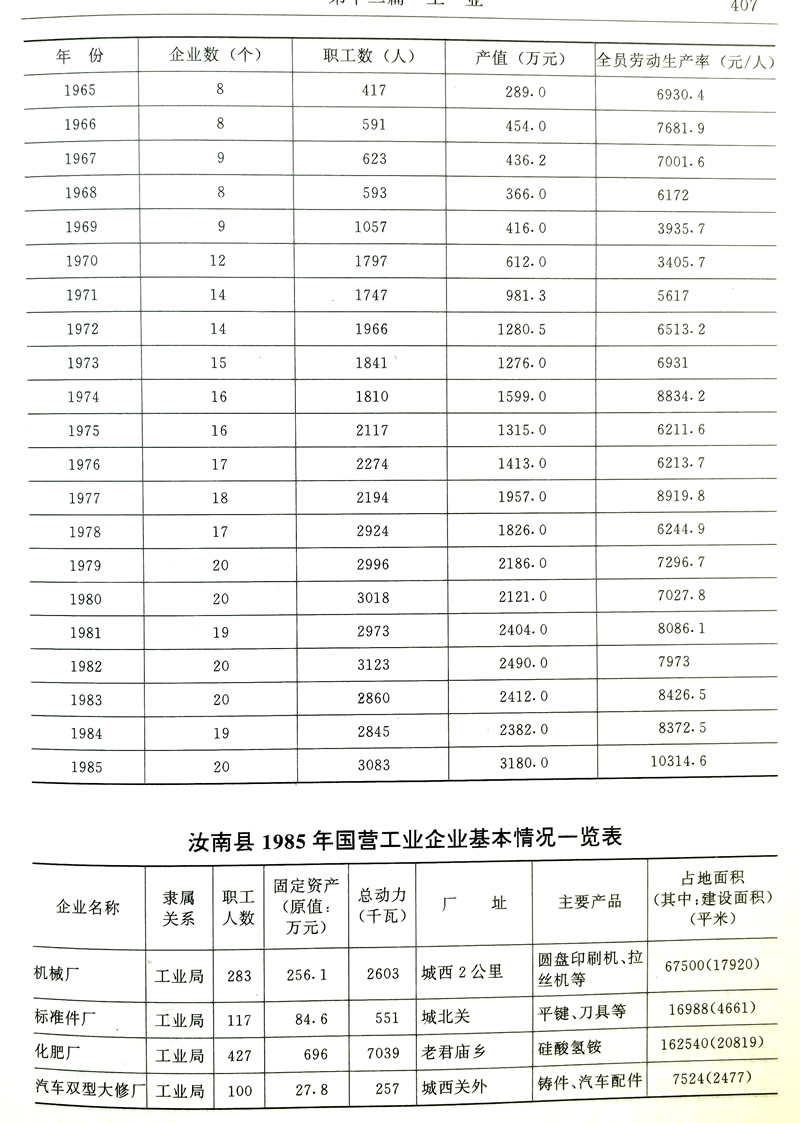

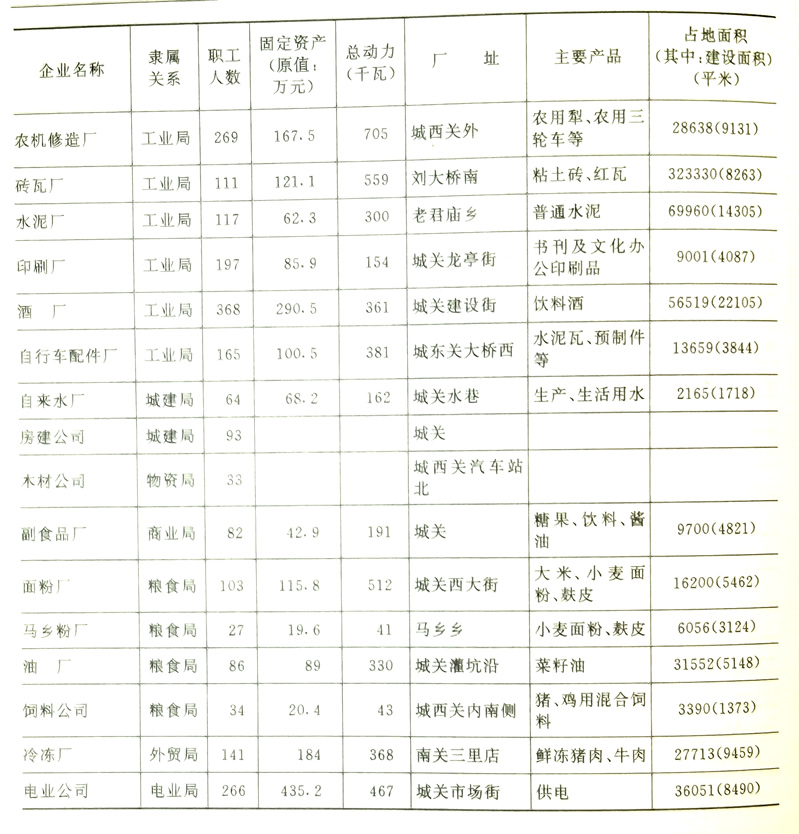

1963年,省水利厅将为宿鸭湖移民开办的水泥瓦厂移交给县政府,作为地方国营企业。1968年,县机械厂的平键车间分出,迁至县城北关,成立标准件厂。1969年,农机修造厂建立。1970年,县革委为贯彻省革委第五次全体(扩大)会议关于“工业要以钢为纲,加速小钢铁、小煤窑、小机械、小化肥、小水泥等“五小”工业的建设,建立一个为农业服务的“小而全”的地方工业体系”的决议、决定建立水泥厂和化肥厂、油脂厂。1971年县化肥厂建成投产。这年,全县国营工业企业发展到14家,拥有固定资产792万元,职工1747人。工业产品有碳酸氢铵、硅酸盐矿碴水泥、饮料酒、食用油、印刷品、标准件、机夹不重磨刀具、水泵、电动机液压磨辊拉丝机、农机配件等。1969至1971这三年中,县地方国营企业得到蓬勃发展。

1970年7月,国营汝南县锅厂建立,厂址在城关良善街(现生产公司仓库)。时归驻马店地区土产公司主管,后交归县供销社主管。1979年划归工业局,生产民用铁锅。1979年8月,因该厂累年亏损而关闭。县政府决定把该厂厂房、资产划给汝南酒厂,人员大部分并入酒厂,少部分调入印刷厂、汽车大修厂等。1982年,原厂址及房产重划归县供销社生产公司。

1976年,县卷烟厂筹建,厂址先在南关悟颖塔下,后迁至西关。职工94人,占地13400平方米,产品有“飞马”牌中档烟和其他普通型香烟。1977年生产各种烟2692大箱,产值139.1万元,上缴税金63.7万元,盈利28.2万元。1978年6月,遵照国务院文件规定关停撤销,职工分配到水泥厂、机械厂等国营企业。

1976年“文化大革命”结束,县国营工业步入健康发展阶段。至1985年,全县国营工业企业20家,职工3083人,工程技术人员51人,固定资产3214.5万元,机械总动力15024千瓦,实现工业总产值3180万元。

第二节 集体工业

建国初期,从事工业性生产的都是私营性质的手工业作坊和个体工商户。在国家的引导和组织下,这些个体工商企业联合组建集体工业。1949年冬,汝南县成立麻袋厂。1950年初,部分打铁户联合,成立汝南县铁业联营组,主产小件农具。同年底,改分散作业为集中生产,厂房建在南门里,更名为汝南铁业社。1951年,县城46家铁匠联合,建立铁业组。同年,10名妇女联合,在东关成立被服组(现被服厂前身)。1952年,县城18家染坊联合建立印染合作社,10多家个体木匠组成汝南城关木工组,10多家个体皮革户组成皮革组,几家手工业者组织成立针织生产组。

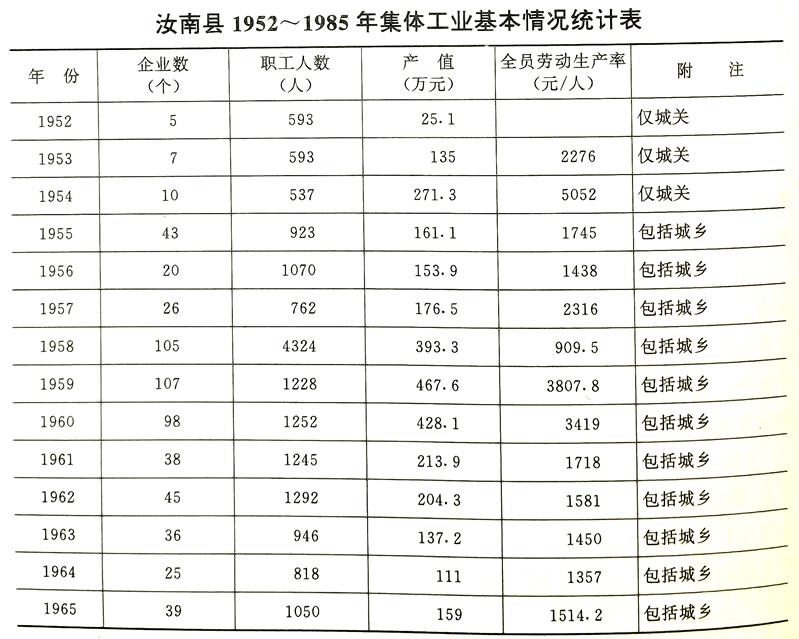

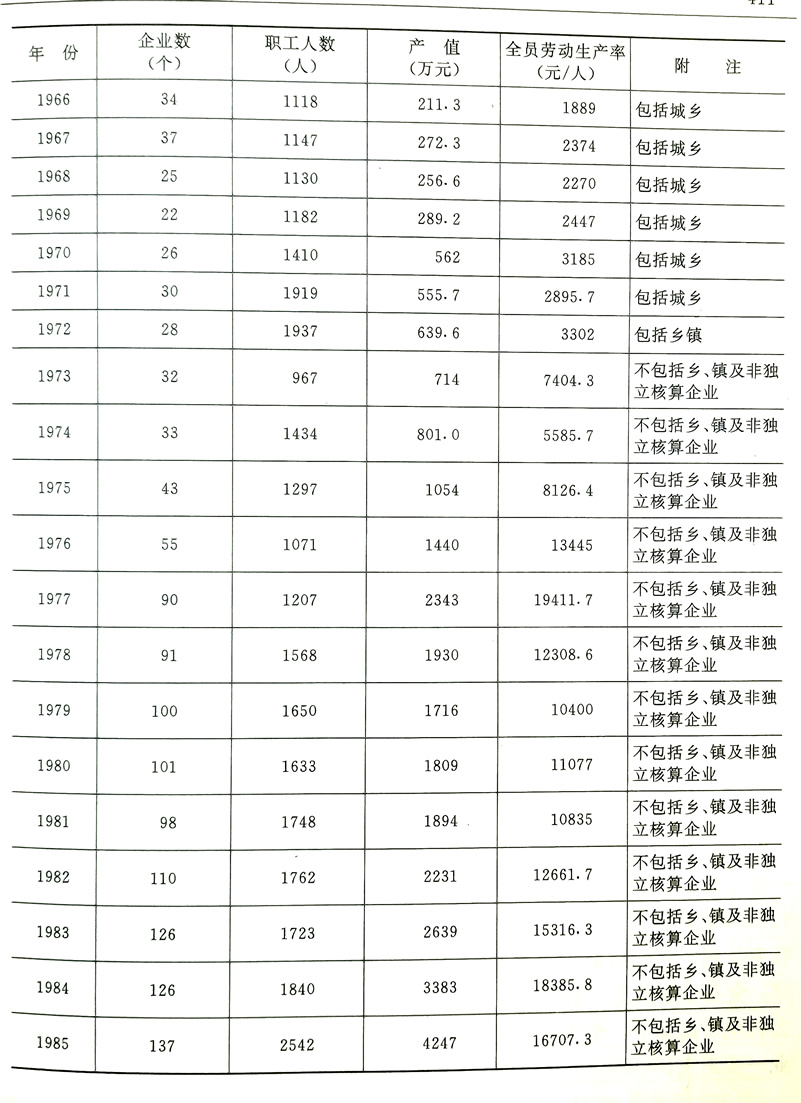

这些合作组(社),后来发展成为全县的集体骨干企业。这一时期,是汝南集体工业快速发展的第一个高峰期。到1952年底,集体工业企业发展到5个,从业人数593人,完成工业总产值25.1万元。

1953年至1955年,国家对个体手工业和资本主义工商业进行社会主义改造,引导并组织个体手工业者走合作化的道路,全县大部分工商业者实行公私合营和手工业的合作化。各行业的合作组相继建成合作社,一部分基础条件较好的合作社又发展建成比较规范的集体工业企业。如被服生产合作社转为被服厂,木工生产合作社改建为木器厂,针织生产合作社转为棉织厂等。

1953年,县手工业联社正式成立,主管全县集体和个体工商企业。这一时期是汝南集体工业第二个发展高潮。1955年底,全县有43个集体工业企业,从业人员923人,完成工业总产值161.1万元。

1958年,在“大跃进”、“一大二公”、“一平二调”风的冲击下,部分个体手工业被“平调”合并为集体企业。当年集体企业数猛增到105个,从业人数增到4324人,分别比上年增长4倍和5.6倍。同时一部分集体企业被“过渡”为地方国营企业。1961年,在国家政策指导下,裁掉部分集体企业,有的退转为合作组。这年,全县集体企业剩下38家,职工1245人。

1962年到“文化大革命”初期的1969年,县集体工业保持稳定,但发展缓慢。7年间,集体工业总产值从204.3万元,增长到289.2万元,年平均增长率为5.9%。

中共十一届三中全会以后,按照“活跃市场,搞活经济,服务群众,方便生活,扩大生产,增加就业”的指导思想,国家大力扶持集体工业,一部分重点企业的产品和原材料纳入到国家计划以内。其他企业也努力挖掘生产潜力,广开生产门路,积极开发为农业服务,为人民生活服务的产品,集体工业又进入快速发展时期。

1981年,省委、省政府批转省劳动厅《关于1981年城镇劳动就业工作的意见》,制定“全民办集体”、“大厂带小厂”的政策,全县大多数全民企业都办起集体小厂,以解决混岗集体工分流问题和一部分城镇待业青年就业问题。在一年多的时间内,机械厂办起“古塔鞋厂”,农机修造厂办起丝织厂生产真丝被面,印刷厂办起纸箱厂和服装厂,水泥厂办起鸡汁豆腐干厂,工具厂办起制鞋厂。经过两年多的经营,由于存在管理、厂房、资金等一系列矛盾,有些又分离出去独立经营,如印刷厂办的服装厂,独立后改名为“龙亭服装厂”;纸箱厂迁到北关标准件厂院内,改名为“汝南纸箱厂”,1985年改为“汝南县天中食品厂”。有些因经营管理不善,产品质量低,经营亏损而解体停办,如水泥厂的鸡汁豆腐干厂,机械厂的古塔鞋厂,农机修造厂的丝织厂等,这些厂的职工又作为混岗集体工重新编入到全民企业的各岗位中。也有一些集体厂,在大厂的统一管理下,利用其生产优势,进行独立核算,自负盈亏,得以存在发展,成为大企业的配角和补充,为解决职工子女就业,为国营企业的生产经营服务做出一定贡献。如酒厂的劳动服务公司,到1985年,共安排待业青年80余人,年创产值20余万元。

1981年到1985年,县集体工业发展迅速,生产规模、生产技术水平逐年提高。5年间固定资产投资总额为271万元,几乎相当于建国后30年的总和。1985年,集体工业总产值达到4247万元,比1980年增长134.7%,平均年递增率达到18.11%,远远高于全民企业8.43%的递增率。

第三节 私营个体工业

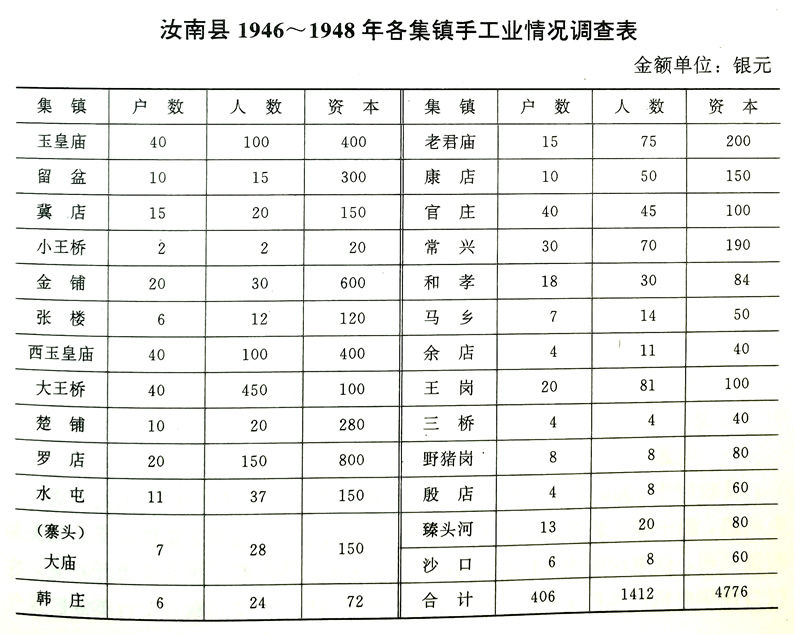

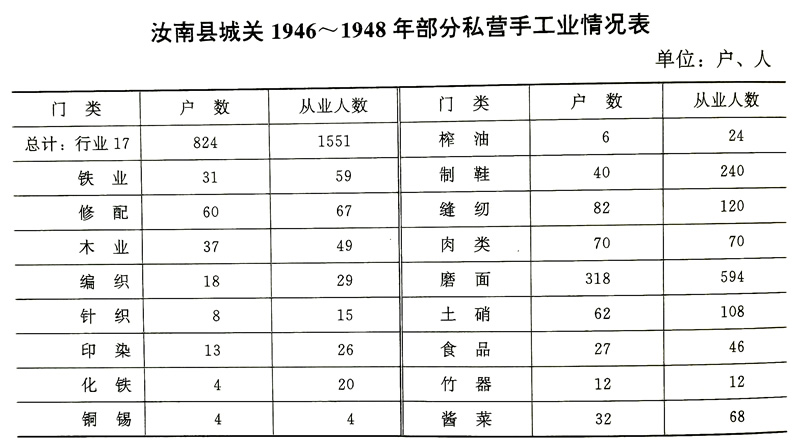

县个体工业,历史悠久,行业众多。早在明清时期,县境内的铸铁业就相当发展,方圆数百公里的大件铁器,大部分为汝南制造。民国年间,铁业、酒业、纺织、印染、印刷、卷烟、粮油加工等行业得以发展。其手工纺织更是遐迩驰名。据《外贸动态》记述,民国4年(1915年)在巴拿马国际商品博览会上,就有汝南的彩色纺织提包、彩编童帽、彩编枕头参展,并获得很高评价。民国元年(1912年),全县仅铁匠就有60户,从业人员220余人。铸造业8户,从业人员130余人。粮油加工作坊49户,从业人员216人。民国29年(1940年),全县各行业手工业作坊337户,从业人员1091人。民国37年(1948年),全县私营个体手工业达到998户,从业人员1695人,从事铁、竹、木器、纺织、编织、制鞋、粮油加工等30多种行业。

1949年前的个体手工业,大都厂房简陋、设备落后、工具简单、效率低下。如冶铁业的炉坊,用焦炭化铁,靠的是小型手抽冲天炉,人力鼓风,两个人拉一个大型木制风箱,每火只能生产几百至1000多公斤铸件。烟丝作坊生产烟丝则是先把烟叶叠层,用木制夹具夹紧,用类似木工刨子的工具,人力手工创切,生产效率很底。机械工业,也大都是以铁锤、铁钻和烘炉为基本工具,打制一些十分粗糙的铁制农具等。民国时期,中原地区受“水、旱、蝗、汤”天灾人祸之苦,人民群众生活艰难,大部分手工业者没土地、没牲畜,为养家糊口游乡串户,流动生产,无力增加投资,发展生产,个体手工业生产力和生产水平很低。

50年代初期,由于农村中的个体手工业户分到了土地,专心从事农业生产,一度中断了手工业生产,全县个体工业户仅存200余家,且大都集中在城镇。1951年底,为了迅速恢复生产,解决人民生活困难,国家确定对私营手工业实行有计划,有领导,放手发展,大力扶持的政策,使个体工业获得较快发展。1954年,全县个体手工业发展到千余户,从业人数达到1797人。1958年,在“人民公社化”高潮中,个体手工业者全部转入社办、镇办或队办工厂,私营个体工业一度消失。

1959年6月27日,省委召开全省多种经营会议,贯彻党中央提出的“必须高度重视手工业的生产,应迅速把手工业产品的品种数量和质量恢复到1958年8月份以前的水平”的政策,县个体手工业再度出现。这一时期的个体手工业带有明显的“业余”性质,即个体手工业者农忙季节从事农业生产挣“工分”,或以“手艺”(手工业技术)挣“工分”,参与社队分配。农闲或业余时间,在家庭从事农副业加工、编织、农具修理、制造、竹木器制作等部分行业的手工业生产。一方面满足农业生产和人民生活需要,一方面作为农业生产的补充,增加个人的经济收入。“文化大革命”中,个体手工业被当作“资本主义自发势力”和“资本主义尾巴”遭到批判、割除,大批个体手工业又一次停业,全县仅存极少数个体手工业户。1978年,中共十一届三中全会召开,重新肯定了个体工业的社会地位和作用,个体工业得以复苏发展。在宽松的环境下,有一定手工业技能的农民和城镇市民,开始用自己的技艺从事商品生产,创造财富,摆脱贫困。从业门类也从简单的农副业加工,向投资较大、技术含量较高的项目拓展。行业有粮油棉加工、饮食、缝纫、铁器、竹器、木器、编织、建材、土特杂品、运输等,主要产品有农具、家具、砖瓦、石灰、菜籽油、棉油、小磨油、豆干、腐竹、衣、帽、鞋、烟花、爆竹、编织品等。1980年至1985年,农村中个体工业专业户发展很快。他们利用当地资源,自家场、房,自制或自购工具,自产自销,自主经营,除完成国家税金外,收入全部归己。在他们的影响和带动下,左邻右舍跟随效仿,形成联片经营。在全县相继出现许多各具特色的“专业村”和个体企业群。1985年,全县出现各类“专业村”64个,专业户3180个,各种经营联合体776个,从业人员27979人,全年收入总额1957万元。