第三章 文艺创作

第一节 文学创作

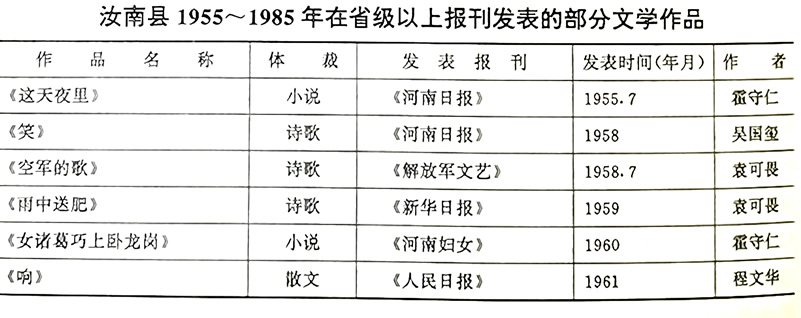

县内历代文人辈出,文学创作,久盛不衰。明朝羊可立作《晚东堂诗集》、《筠州诗集》、《濯缨亭集》,李宗延作《檀栾堂诗集》。清末民初,汝南出现不少名儒雅士,较有名的有万拔贡(万道同),他所作《懒园诗抄》为汝南文坛名篇。建国后,县文化馆配文艺创作辅导干部。1979年,建立创作组,配2人具体负责文艺创作和辅导工作。1985年,“汝南县文学艺术工作者联合会”成立,设“文学创作理事会”,专门负责文学创作的组织和辅导。从50年代起,县文化馆不定期举办各种类型的文学创作培训班,县内从事业余文学创作的人员逐渐增多。五、六十年代,作品多为配合时势而作,80年代以来,县业余文学创作的作品数量有较大的增加,体裁也较广泛。1985年在省级报刊上发表小说3篇,故事、民间文学、报告文学7篇。

第二节 艺术创作

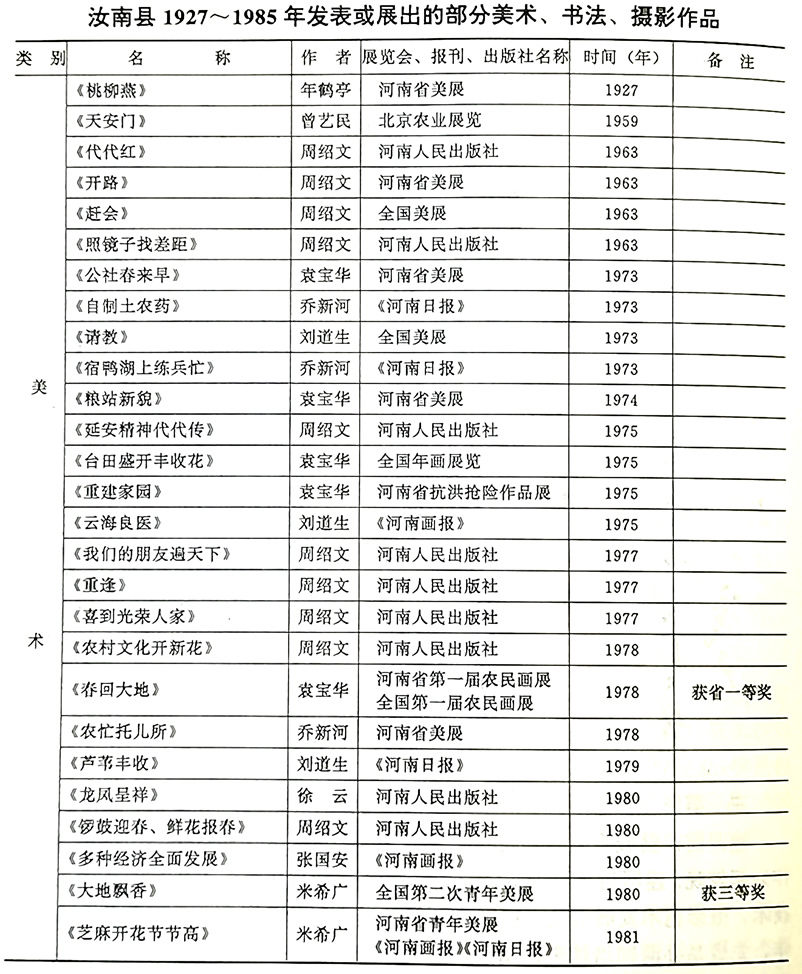

一 美术

清末,汝南傅寿同、孙廷树、孙大祾以国画见长,多画山水花鸟。民国以后,袁子平、魏绍周、曾艺民等在北京、开封等地学习西方油画,返汝后,开汝南“西画”先河。当时汝南各级学校均开设美术课。较有名的美术教师有陈祥甫、靳淮阳、袁子平、魏绍周、年鹤亭、曾艺民、周绍文等。教学之余,从事美术创作,多为馈赠友人而作。建国后,县文化馆美术专干担负美术创作、美术辅导和社会宣传的任务。60年代后,县内美术爱好者逐渐增多,从1960年起,县文化馆每年都举办1~2次美术展览,为省、地美展推荐作品,到1985年,计向上级推荐美术作品2100余幅,参加地区展出的700幅,参加省展的400幅,参加全国范围展出的40余幅,送国外展出2幅,在省级以上报刊、杂志发表作品100余幅。

王桥农民画是县艺术园地中的一朵奇葩。1970年,20多位青年农民在专业美术工作者徐云辅导下,开始从事美术创作活动。1971年,地区文化局在王桥召开现场会,拨专款修建美术创作室。1974年,王桥乡农民美术学校建立,学员包括该乡农民和外省、外县学员计50余人。1979~1985年,共创作美术作品3000多幅,其中在省级展出和出版的有280幅,在全国参加展出和出版的有12幅。

二 书法

县书法源远流长。唐代大书法家颜真卿、明朝王铎,都在汝南留下不朽之作。清末民初,县境内书法名人张鸣鸾、孙廷树、傅陶然、傅振华、温子杰等人的作品也为世人推崇。建国后,除习毛笔书法外,钢笔书法练习更为广泛。1977年以后,县每年举办一次书法展览,书法爱好者逐渐增多。1982年,文化馆组织全县业余书法爱好者8人参加地区书法比赛,同年10月,4人参加河南省书

法大赛,2人获奖。1984年,县文化局主办“汝南县首届百人书法大赛”。1985年,团县委主办“青年钢笔书法比赛”,大兴学习书法之风。城乡建立18个书法组,参加者180人。同年,在省展出书法作品6幅。

三 摄影

建国前,县城乡虽有刘雪堂、冯福安、王培芝3个照像馆,但摄影艺术创作兴起较晚。建国后直至1979年,只有一些单位因工作需要指定专人学习摄影技术,摄影艺术发展缓慢。1980年以后,县各界业余摄影人数日益增加。1983年,先后举办两期培训班,邀请中国摄影家协会河南分会理事林特炎系统讲述摄影艺术理论和技术问题。县文化馆专设展室,为摄影作品提供展出机会。1985年,县业余摄影爱好者计有各种像机186部,有10幅作品在省里参展。

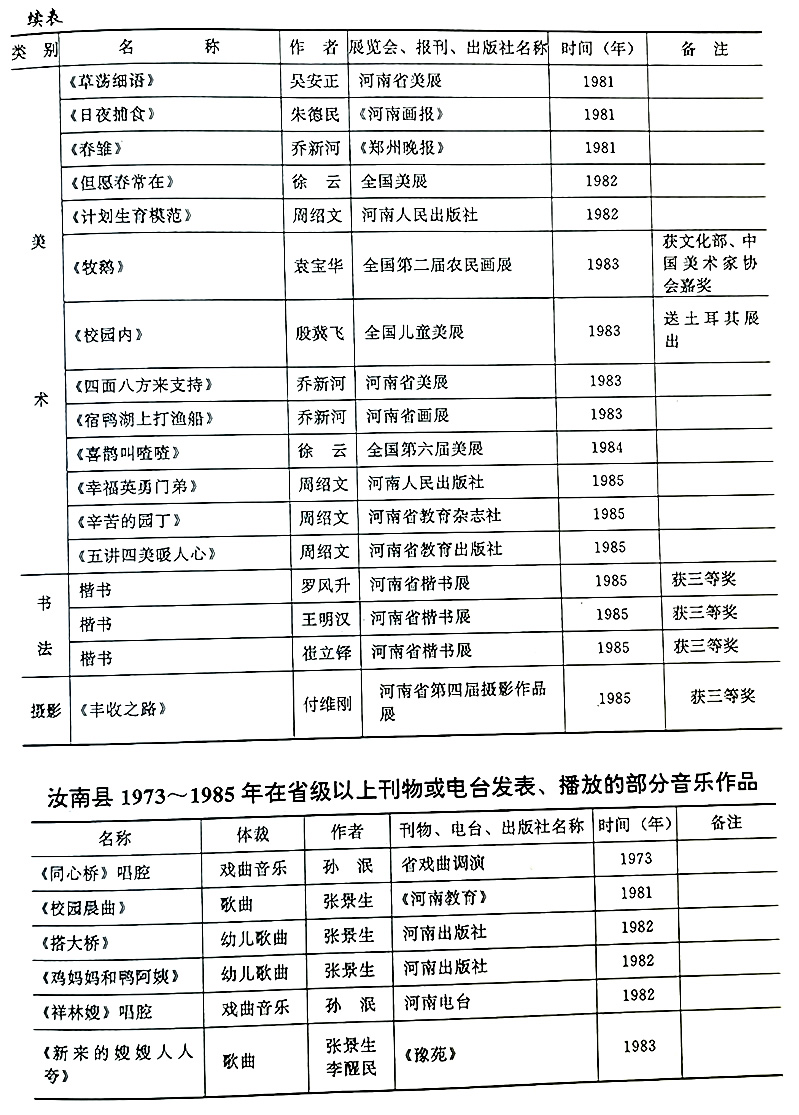

四 戏曲音乐

建国后,学校均开设有音乐课,音乐创作以歌曲创作为主,作者多为学校音乐教师和专业文艺工作者。70年代至80年代,县从事音乐创作的近10人。