第二章 交 通

第一节 古 道

一 车马道

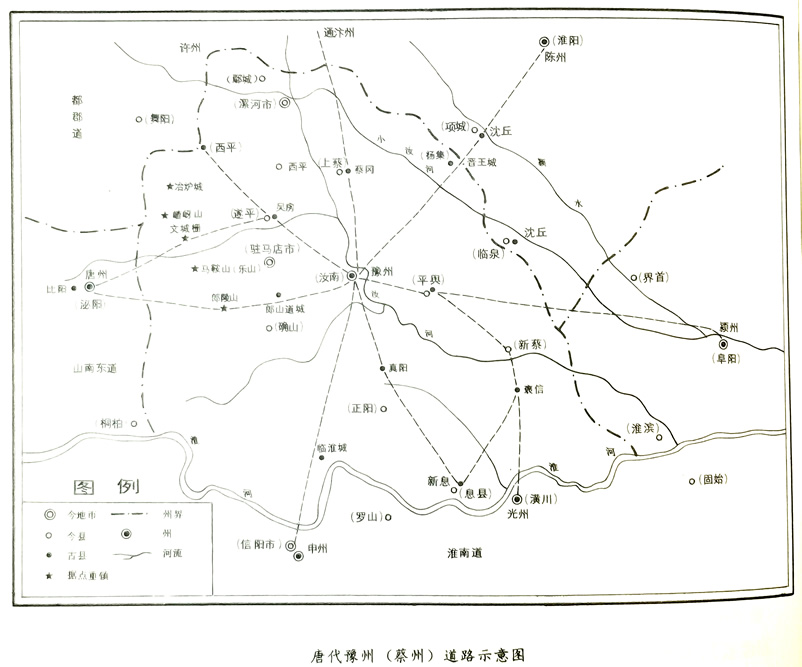

(一)汝汴道 汝南至开封(古称汴)车马道有2条:一是经上蔡、商水、陈州(淮阳)、扶沟(许昌)至开封;二是经上蔡、鄢陵、尉氏至开封。

唐代,汝阳(今汝南县城)至汴州车马道商贸繁盛。中唐,藩镇割据,汝汴道战事频繁。五代十国时,各国混战掠夺,此道衰落。

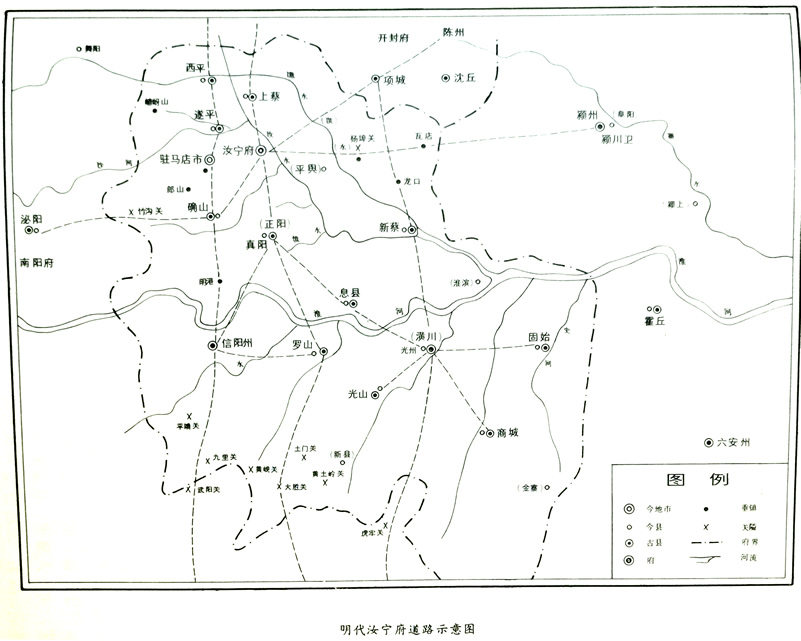

元、明两代,此车马道经开封府、汝宁府(今汝南县城),是京城通湖广诸省重要交通干线一段。清代,北京经开封府、汝宁府至湖广车马道为国道,后降为省道。光绪三十年(1904年),京汉铁路通车,汝汴道降为县际车马道,今为省道开封至龚家棚公路的驻马店区境段。

(二)汝洛道 汝南至洛阳有车马道2条:北路途经上蔡、许昌、禹州、登封、鄂岭口至洛阳,长317公里;南路经遂平、西平、郾城、襄县、汝州至洛阳,长303公里。唐时,汝洛道官吏迁徙、驿传、会师、商业贸易等活动颇盛。中和四年(884年),蔡州节度使秦宗权割据,派部将孙儒沿汝洛道攻掠洛阳。汝洛道军事活动频繁,商运萧条。清光绪三十年(1904年),京汉铁路通车,京汉铁路与陇海铁路在郑州衔接,汝洛道运输量大减,降为县际车马道。现在,汝洛道漯河至洛阳段为洛阳至界首省级公路所取代,漯河至汝南段为京深国家公路所取代。

(三)汝宛道 汝南至南阳(古称宛)有车马道2条:南道经确山、泌阳、唐河至南阳215公里;北道经遂平、文城、沙河店、牛蹄、舞阳(今泌阳羊册乡古城村)至南阳205公里。

西周时,蔡国(今上蔡)、沈国(今平舆射桥)赴镐京(今西安)朝拜、纳贡常经此道。北宋建都汴梁(今开封),汝宛道成为北宋政治、军事活动的重要道路。元、明、清时代,汝宛道军事活动仍很频繁,其东段(确山至汝南)交通量不减。

清光绪二十九年(1903年),京汉铁路确山至驻马店段建成通车。清宣统三年(1911年),为集散铁路运输物资,清政府将汝宛道拓宽。现在,汝宛道为汝南至驻马店、驻马店至南阳、汝南至确山、确山至内乡等4条省级公路所取代。

(四)汝颍道 汝南至颍州(今安徽阜阳)车马道长215公里。

东晋义熙十四年(418年),汝南郡治所迁悬瓠城(今汝南县城),豫州治所亦设此,此车马道经新蔡郡和汝阳郡通京都建康(今南京)。明代,汝宁府车马道东通颍州和中都凤阳,沿道重镇杨埠(今平舆县境)、瓦店(今临泉县境)均设巡检司。清代,汝宁府车马道由汝阳县(今汝南)东部大镇平舆、杨埠及安徽临泉、泰和通颍州府。

(五)汝义道 汝南至义阳(今信阳)有车马道3条:南道经正阳、江国城(今正阳大林乡涂店)或临淮城(今正阳皮店乡朱店)至义阳平靖、九里、黄岘(亦说直辕或武阳,即今武胜关)三关;西道经确山、明港至信阳;中道经霍埠口、乌集屯、常兴、明港(或正阳县陡沟)至信阳。

殷商时,纣王封姜后之父为侯,在汝义南道上建临淮城,东通江淮,北通朝歌(今河南淇县),水陆交通便利。东晋末,汝南郡所在地悬瓠城(今汝南县城)车马道经真阳(今正阳)、建安城(今正阳铜钟乡建安铺)至北义阳郡(今信阳市)。

北宋时,汝义道为汴京南至信阳军车马道的一段,南通江夏(今武汉市)、岳州(今湖南岳阳)、潭州(今长沙市)、广州、洪州(今南昌市),西南通随州(今湖北随州市),车马繁盛,南宋时衰落。清光绪三十年(1904年),京汉铁路通车,汝义道降为县际车马道。

(六)汝陈道 汝南至陈国(今淮阳)有车马道3条:北道经上蔡、商水(或项城)至淮阳,118公里;中道经吴庄、留盆、商水至淮阳;东道经十八里庙、万冢、庙湾、项城老城乡(今秣陵镇)至淮阳。春秋时期,楚庄王三年(前694年)、蔡(今上蔡)陈道已具规模。唐代,汝陈道为军事要道。清代汝陈道被列为省道。

(七)汝光道 汝南至光州(今潢川)有车马道3条:南道经正阳、息县至光州:东道经李旗屯、新蔡至光州;中道经黄岗(今王岗)铺、油坊店、息县至光州;135公里。

东晋时,汝南郡(治所悬瓠城),汝光道官吏、驿传、商旅往来繁盛。元、明两代,汝宁府治所在汝阳县城,车马道至息州、光州,东南各县至汝宁府的官吏、驿传、商人往来不断。清代,汝宁府车马道经王岗、万里桥、油坊店等递铺,传递公文至息县、光州,为省道开封至光州路的一段。东南各地客商经此路运大米、竹竿、茶叶至汝宁府。

二 桥梁

(一)白马桥 在城西7公里处汝宛古道上,跨汝河支流,初建年代不祥。唐代,此桥为淮西节度使进出驻地唐州(今唐河)必经之桥,因唐将李愬骑白马雪夜平蔡州,擒吴元济,过此桥而得名。

该桥原为石板桥,1958年改建为砖桥,1965年建为钢筋混凝土板涵桥(1孔跨径3米,宽12米)为驻马店至新蔡省际公路桥之一。

(二)济民桥 又称东关大桥。在城东门外,跨汝河之上,旧为木桥,明成化十九年(1483年)知府钱钺始易以石,后毁。明隆庆三年(1569年),知府陈延芝重建为5孔青石拱桥。年久,部分损毁,明崇祯六年(1633年)知府黄元攻重修,崇祯十五年(1642年),兵部侍郎杨文岳为阻止李自成农民起义军攻汝宁府,将桥面拆毁。清顺治八年(1651年)副使陈联壁捐俸支款银伍拾大两,同知府高异辰以并重修,后又毁。清乾隆二十九年至三十年(1764~1765年),四川省文县县令汝南人孙敬斋任满回乡,自捐白银1200两,并组织绅商民众捐募白银2500两,重建此桥。1941年日军入侵汝南前,桥东端被毁,日本投降后修复。1952年、1962年,人民政府对此桥两次进行全面修葺,至今完好,可通行汽车。

此桥5孔,中孔跨径7.8米,侧孔跨径各7.4米,桥长57米,桥面宽7.3米,桥高12米。桥面两侧各有望柱26根,柱高1.4米,呈边长0.3米正方体,柱顶雕刻石桃柱。柱与柱之间镶嵌石栏板50块,每块长1.7米、高0.8米。栏板上雕有梅、竹、菊、麒麟、龙虎斗、狮子滚绣球等图案。栏板与柱掏榫衔接。桥拱每孔青石横联22排,每排9块,每块高1.5米。拱石为竖立状、桥体为空腹式,5拱之间有4小拱,高2.5米、宽1米。桥墩为青石条垒成,每块长1.5米、宽0.4米、厚0.25米。桥墩迎水方向设有四台级分水尖,分水尖上各坐一分水兽。

(三)宏济桥(又称博爱桥),清代称迎恩桥,因靠近天中山又称天中桥。在城北门外,跨汝河之上,此桥旧为木桥,明弘治十八年(1505年),隆庆卫人雷宗任知县,欲易以石,因费用太大,恰逢一苦行僧人,结茅庵于河边,置竹筐,向行人募捐,收金满筐,可供修桥费用,遂动工,不逾月工竣,不知僧人姓名,故名“宏济桥”。年久水毁,明嘉靖年间,知府黄似华重修。明万历年间,此桥又改建为空腹式5孔青石拱桥,至今仍能通行汽车。

该桥全长55米,中孔跨径7.8米,侧孔跨径7米、桥宽7.3米、高10米。桥面为青石板铺砌,桥两侧各有望柱25根(呈0.3米正方体),柱距2米,柱高1.3米,柱顶雕刻狮、桃。柱与柱之间掏榫衔接,柱间镶栏板。栏板长1.8米,高0.7米,上雕蘑菇、水浪花等图案。全桥为青石条横联垒砌,每块长2米,宽0.5米,厚0.25米。主拱条石高1.5米,宽0.4米,厚0.3米,采取竖立砌法。每孔横联22排,每排9块。主拱两侧各设小拱,高3.2米,宽1米。石砌桥台,护岸壁立,墩基设分水破冰尖。桥高适度,汛期水位与拱尖相平,拱顶厚1米。1966年“文化大革命”开始,栏杆柱上的石狮、寿桃雕刻被视为“旧文化”毁之。

(四)仁德桥 城东北20公里,南马肠河下游,有一座3孔大石桥,人称“仁德桥”。元、明、清时汝宁府通陈州古道过此。

(五)凑济桥 城南8.5公里,跨臻头河,元至正六年(1346年)同知哈尔八台建。明万历三十年(1602年)崇藩王重修。

(六)三桥 城南15公里,据传,明朝初年村南草河上,同跨一河为桥三座。故名。

(七)舍屯桥 明朝曾名石桥屯,因“石”、“舍”谐音,演为今名。位于城西南26.5公里,臻头河北岸。

(八)大王桥 城西北22.5公里,宿鸭湖西岸。明朝初年建,清初王姓组织周围村民在汝河上建石桥,故名大王桥。古时汝宁府至遂平县驿道过此。清末时,由此乘船可通遂平。

(九)穆家桥 城东3.5公里,跨穆家河。明万历三十六年(1608年)末,汝阳驿急递铺东南经穆家铺,可抵息县。

(十)仙行桥 城南1.5公里,明成化十七年(1481年),知府钱钺建。

(十一)双石羊桥 城西5公里。明正德十五年(1520年)张选建。

(十二)烟亭桥 城西烟亭陂。旧为砖桥,乡民刘銮重建,易以之石,今名广济桥。

(十三)方梁桥 城东南9公里方梁河村,明万历三十六年(1608年)末《舆地志》载汝阳急递铺东南经方梁铺可抵息县。

(十四)高桥 城西7.5公里,跨练江河,抵驻马店。

(十五)运粮桥 城东南13公里,水通天津铺。

(十六)大桥 城西门外,跨练江支河。

(十七)石羊桥 城北门外,跨荆河,上有古石羊。

(十八)半截河桥 城南7.5公里,1964年修建。

(十九)遇仙桥 城西5公里。

(二十)断济桥 城西6公里,可抵遂平。

民国26年(1937年)前后,因战乱,汝南境内较大桥梁,如汝驻线上的高桥、大庙桥、水屯桥,汝正线上的半截河桥、臻头河桥,汝息线上的王岗桥、万历桥,汝项线上的张桥、刘桥,汝遂线上的大王桥等遭日军飞机轰炸致毁。从抗战到民国35年(1946年),新建桥梁100余座。

第二节 公路

一 干线

1949年以后,县人民政府对旧公路多次进行普修。1951年冬至次年春,县交通部门组织动员汝驻、汝新、汝确、汝上、汝正公路汝南段沿线人民群众,修复公路186公里,1954年,河南省公路第二工程队,帮助修建驻新公路汝南段12.5公里。翌年,县人民政府组织县内公路沿线(15公里以内)16至45岁的公民,以义务建勤修路为主,国家辅助为补,加宽路面、抬高路基。将驻新公路汝南段、周龚公路汝南段、殷确公路铺筑为砖渣路面的简易公路。

(一)驻(马店)新(蔡)公路 西起驻马店市,东至新蔡县城,汝南段西起水屯乡王坡村孔庄,东至三门闸乡许店村罗庄,全长38.1公里。1958年,动用近百万个工日,又抬高加宽路面15至18米,城以西均为22至25米。时为砖渣路面,宽5米,厚22厘米。是汝南县首条晴雨路。1966年,国家改建驻新公路,汝南段为渣油路面,宽5.5米,省地拨专款57万元。1975年8月水灾过后,汝新路基冲刷严重,省、地又于1978年拨款108万元,汝南段驻新公路路面加宽至7米,抬高路基32公里,底层处理19公里,石渣油表处理2厘米,渣油路拓宽为9米,中修渣油路面13公里,小桥涵洞17处。

(二)周(口)龚(家棚)公路 北起周口,南至湖北省龚家棚。汝南段改为汝正公路,北起金铺乡陈庄,南至王庄乡闫庄村大刘桥,全长53.1公里。1958年春,组织民工9000余人,加宽路基12至16米,路面宽5米,路厚15至20厘米,泥结构渣碎石路面,是汝南第二条晴雨路。该路国家定为京广铁路辅助线,并为河南省南北国防公路交通干线辅助线。1972年3月,河南省交通厅为汝南段投资150万元。改建后,汝正渣油路面宽6米,底层(白灰土)厚20厘米。

二 支线

(一)老(君庙)确(山)公路 东起老君庙与驻新路相接,西至韩庄乡李竹园与确山县相联,全长13.8公里。桥梁4座,总长97.3延米,涵洞17道,131.8延米。该路低洼,晴通雨阻,汽车不通。1958年修建宿鸭湖时,因运石困难,动用20万个工日,拓宽铺修成为白灰碎石路面,宽6米、石厚15厘米,晴雨畅通。

(二)殷(店)确(山)公路 东起三桥乡殷店与汝正道接联,西至舍屯乡与确山县联接,全长21.2公里,属四级路,路基宽8~10米,路面宽5米,1982年列入地区级重点二线公路。

三 县乡道路

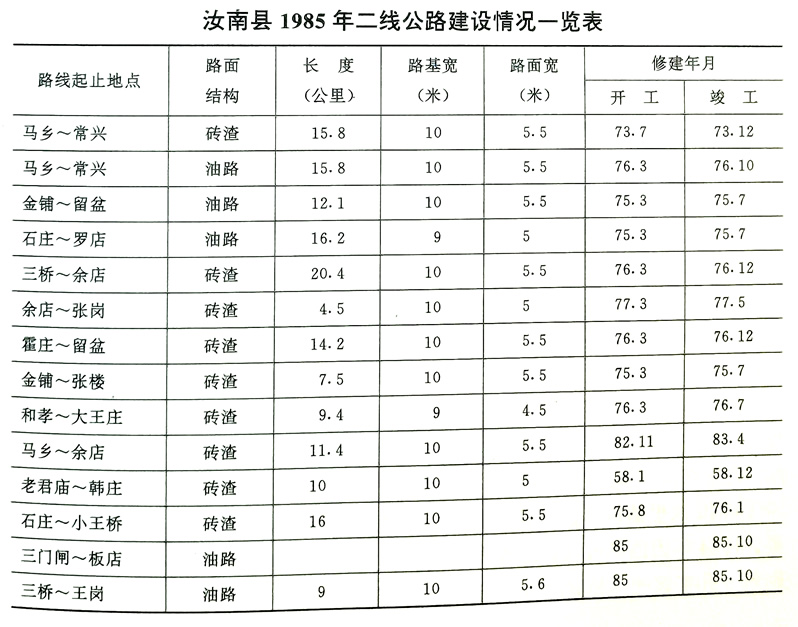

建国以来,县政府很重视公路的网络建设,不断组织农民利用冬春季节,开展以路支农,以农促路活动。到1985年,全县21个乡镇,已有金铺至留盆、金铺至张楼、三桥至余店、余店至张岗、和孝至大王庄、马乡至余店、水屯至韩庄等20条县乡道,晴雨通车(汽车)里程317.2公里(二级公路34.2公里,渣油路283公里)。桥涵63座,总长880延米。全县298个行政村,村村有大道。形成了以干线公路为主,支线公路相配合的公路网。

四 公路桥涵

(一)刘大桥 位于县城西8公路处驻马店至新蔡省道上,跨宿鸭湖水库引洪道。由省水利厅设计并投资,省交通厅第九工程队1957~1958年修建。该桥为钢筋混凝土6孔T型梁桥,孔径22.2米,全长140.2米,净宽7米,两侧设1米人行道,荷载汽~30吨,挂~60吨。其上部为五梁式钢筋混凝土桥面,下部为高桩混凝土桥台。1970年,为适应蓄洪排洪需要,地区水利局投资20万元设计和施工,于桥西端按原式结构增建3孔,接长70米,次年竣工。1978年,水毁桥头接线,省水利厅勘察后,按洪水流量每秒3270立方米设计,由省水利厅第二工程总队在桥东端又以同样结构增建4孔,接长89.3米。此桥经3次修建,共13孔,长296米,经各种车辆行驶和洪峰考验,桥身未变形。

(二)臻头河桥 位于汝南县城南9公里处,是省主要干线开封至龚家棚的咽喉(亦为宿鸭湖水库溢洪道)。原为低水位石板桥,1949年人民解放军南下时,曾在石桥上铺垫方木通过。1955年改为石台木面桥,每遇洪水,桥面淹没,桥头冲毁,交通中断。1975年8月,特大洪水将旧桥冲毁。1976年,由省交通厅勘察设计院设计,省交通厅投资76.92万元,省交通厅第三工程队在旧桥西400米左右重建新桥,此桥为装配式钢筋混凝土7孔T型梁桥,孔径20米,长143.24米、宽7米,两侧设0.75米人行道。荷载汽~30吨、挂~60吨。此桥下部采用灌注柱双柱式墩台,柱直径1.4米,柱高22.6米。上部为5片钢筋混凝土T型梁,桥头预制,门架安装,采用技术为闪光对焊和电弧焊接。1976年8月29日开工,次年12月15日竣工。

(三)马屯桥 位于西南马屯,跨臻头河中游,为常兴至舍屯乡道重要桥梁。民国时期,此地为汝南、正阳、确山三县交通咽喉,靠木船摆渡,虽一度建有低水位石板桥,但年久毁坏。1956年,建14孔低水位木架桥,孔径5米,宽4米,高2米,长77米,为当时区内最长的木桥。桥下部有4根排架桩,上下游各设1根撑,拉桩与排桩横梁连接。上部无小托梁,仅放7根顺梁于横梁上,用铁件连接,形成整体,上钉桥面板,轨道板,两侧设15x15厘米护轮木。

1975年、1977年,马屯桥两次水毁重修,勉强维持通车。1980年省交通厅投资,在上游新建5孔钢筋混凝土双曲拱桥。孔径25米、净宽7米、全长155.96米。载重汽~13吨、挂~60吨。1984年春竣工通车。新桥建成后,木架桥废弃。

(四)八里铺桥 位于县城北4公里处开封至龚家棚省道上,跨宿鸭湖总灌渠。1964年因路基改线,由省水利厅设计并投资7.8万元,县水利局建造青砖砌筑6孔实腹式拱桥,此桥孔径6.4米,长39米、净宽6.6米、高6米,荷载汽~13吨、挂~60吨,1964年开工,12月竣工。

(五)城北关大桥 位于县城西北角,汝河之上,开龚公路处,全长79米,净宽7米,两侧设人行道0.8米,3孔跨径24.2米,桥高9米,结构为上部双曲拱,下部灌桩柱,载重汽车~30吨、挂~60吨。该桥省交通厅投资40万元,地区公路总段投资20万元,1978年由地区公路总段施工,1979年12月落成。1980年、1981年县公路段对桥南头西侧作片石护坡。

(六)练江河杨庄桥 位于县城西15公里处驻新公路道上。全长68.6米,净宽7米,6孔,跨径11.5米,桥高8米,柳形梁,灌桩柱结构样式,载重汽~13吨、拖~60吨。1958年春施工,1959年10月竣工。

(七)城东关大桥 位于县城东南角,汝河之上,驻新公路34公里处。全长81米,净宽7米,两侧设人行道0.75米,3孔跨径20米,桥高10米,结构式样双曲拱、灌柱桩,载重汽车~13吨、挂~60吨。1964年省交通厅投资80万元,省交通厅第四工程队施工,1966年落成,次年通车。

(八)臻头河官庄桥 位于官庄集西臻头河上,全长55米,净宽6米,10孔,跨径分别为2、6、8、5、2米,桥高5.5米,结构式样,上部盖板,下部石台,载重汽~13吨、挂~60吨。1966年,官庄公社干部群众开山采石,自力更生兴建,国家给予少量补助,1972年落成。

(九)大冀公路桥 位于留盆乡大冀村东杜一沟,金铺至留盆6公里处,全长24米、宽4.1米,3孔,跨径11米,桥高5米。结构式样为双曲拱,载重汽~13吨、挂~60吨。1971年县水利局投资,公社水利专业队施工,同年落成。

(十)北汝河公路桥 位于张楼乡河北村北汝河上,金铺至张楼公路3公里处,全长47米,宽4.1米,8孔,跨径5米,桥高5米,结构式样为上部盖板,下部水泥桩,载重汽~13吨、挂~60吨。1967年县水利局投资施工,1968年落成。

(十一)大石庄桥 位于三门闸乡大石庄村西头。全长60米,净宽5米,3孔,跨径15米,桥高5米,人行道0.45米。结构式样双曲拱,载重汽~13吨、挂~60吨。1971年县水利局投资并施工,同年落成。

(十二)板店公路桥 位于板店乡与留盆乡交界的马肠河上,霍庄至留盆公路10公里处,全长42米,净宽4.5米,3孔,跨径12.7米,桥高6米。结构式样双曲拱,载重汽~13吨、挂~60吨。1976年县水利局、交通局共同投资,留盆水利专业队施工,是年落成。

(十三)吴庄公路桥 位于三里店乡吴庄村西,周龚公路92公里处。全长 24米,净宽8米,2孔,跨径12米,桥高3米,结构式样双曲拱,载重汽~13吨、挂~60吨。1983年地区公路总段投资并施工,同年夏竣工。

五 公路管理

(一)路政管理 自1954年始,县交通部门在主要干线设木质标志,1961年设钢筋混凝土标志至1985年底。1966年铺筑渣油路面后,沿路群众在公路上打场(脱粒)、晒粮、积肥、搭棚摆摊、挖掘路肩、脱坯等多有出现,加之车辆增多,公路堵塞现象时有发生,有时长达数小时,严重影响交通运输和行车安全。为此,1981年后的每年麦收前后,县有关部门均出动宣传车,贯彻省公路管理办法,对严重违反管理规定的人绳之以法。1983年5月,根据省、地文件精神,县政府印发了《关于清除公路路障,加强路政管理的通告》,当年全县共拆除违障房48间,庵棚96处,柴草垛和粪堆300多处。到1985年,共拆除违障房62间,庵棚113处。

(二)养护 民国22年(1933年),国民政府养路队,曾督促沿途民众,对汝(南)周(口)线,汝(南)驻(马店)公路进行过补修。

1952年7月,县交通部门,积极贯彻“有路必通、通车必养”的方针,组成若干护路队,分段包干,责任到人。养护员230人,养护里程共296.7公里,乡道166.6公里。列入驻马店地区计划养护的2048公里。

公路养护费用:干线道群众合养,国家负担。二线群养,县负担。形式是:(1)群众养护,实行近修近养,管路树,保通车。(2)道班养护,国防公路每道班3人。主要经济路线5~10公里1个道班,每公路按交通量定员(0.5~1.5人)。(3)二线代表工养护,每公路配1名代表工,全县共配代表工292人。其中驻(马店)新(蔡)路38人,周(口)龚(家棚)路54人。

1954年,养护工具改革,运土由人抬改为架子车拉。1964年购置卡车、汽车、拖拉机各1部。1975年,养护工具有汽车5部,压路机1台,撒油机1台,手扶拖拉机11台,四轮养护车2台。1985年,各道班实行定人员、路段、好路率、费用、奖罚五定方针,保证了公路各种车辆的正常通行。

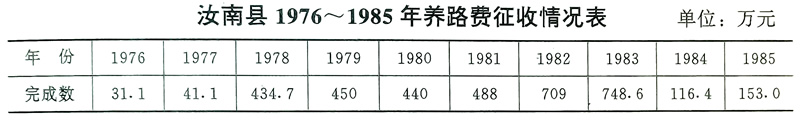

(三)养路费收支 1952年,由驻马店联运公司和汝南县联运站兼收养路费,1960年2月交通部、财政部联合颁发《公路养路费征收使用暂行办法》,征收费率为营运收入的4~10%,机动车辆每吨按70元计征,骡马车每套月征4元,驴车每套月征3元。1965年,省交通厅、财政厅联合通知规定:营运车辆费率为12%,社会车辆月征每吨90元,拖拉机和其它机动车辆以马力计征,每月每马力全费5.70元,半费2.85元,畜力车按套1马或1骡征收5元,1驴征收4元。1985年,营运车辆征收费率为15%,社会车辆月征每吨112元,半费56元,畜力车每套6.3元,半套5元。

1963年始,养路费由省交通厅统一安排年度计划,统收统支。所收养路费全额上解地区公路管理总段。1975年县超收部分留成40%。1976年实行一级管理,取消留成制度,省交通厅直接对县建立往来收费账户,养路费全额上解。1978年规定,超收部分县留成25%。1984年县超收全部留用。根据“取之于车,用之于路,以路养路,专款专用”原则。主要用于小修养护、绿化、购置养路机械和办好集体福利事业。

(四)公路绿化 旧时,驻(马店)新(蔡)公路汝南段,路两侧栽有少量单行柳树、刺槐。建国后,党和人民政府十分注重路林绿化。1952年到1958年,先后在汝(南)驻(马店)、汝(南)正(阳)、汝(南)上(蔡)、汝(南)新(蔡)公路两侧,绿化柳树、杨树、槐树1.8万棵。1965年后,路林成材更新,每建一路,更新一路,绿化一路,成活一路。大多栽种的是沙兰杨、白毛杨、大官杨、意大利杨。

公路植树战线长,易栽不易活,县采取路林管理与路段承包责任制相结合的办法,道班既包路段,又包路林。道班与沿路行政村签订护林收益分配合同,路林更新,分配比例为:国2、乡1、村7。行政村固定专人看护,新栽路林成活75%以上者,多活1棵奖款3角,成活60%以下者,少活1棵罚款1角。毁幼林1棵,罚植3棵,毁成林按树龄计算,树龄1年罚款五元。干线路每边均植树3行,支线路每边两行,1985年底统计全县共植路树14.7万棵。成活率达95%,基本实现了公路林荫化。

第三节 运 输

一运输工具

(一)人力运输工具

(1)轿 分官轿、民轿两种。明清时期,旧府官员外出用官轿,多为4人抬。民轿又有红、蓝、花之分。红、蓝轿,亦称小轿,清时,多用于富豪之家,请送贵宾、医生和客商。花轿,用于婚嫁。民国年间,官轿、红、蓝轿渐废,花轿盛行。1951至1955年,尚

有少数村民结婚采用花轿,1958年以后淘汰。

(2)土牛 为平板车身,下部安装车轮,平板后部配双把,载重100公斤左右。用于货运、客运。1959年前后改装为铁轴,装轴承,铁制副条车圈,充气轮胎。因载重量小,驾驶不便,1961年后逐渐淘汰。

(3)拱车 为独轮木制人推车,轮上起脊,脊上前后左右装木质护轮罩,车架后部配双把,最大载重200公斤,建国前是人力货运的主要工具。1950年,县搬运工会联合会拥有120辆,1956年后淘汰。

(4)三轮车 始于民国26年(1937年),品字形,有单座和双座两种,分前踏和后踏两类,充气轮胎,传动链条,半机械化,省力,速度较快。主要用于城郊客运,载1至2人,现仍使用。

(5)自行车 民国元年(1912年)始有。1949年,全县有35辆,1966年全县有7500辆,1985年增加到6万多辆。是群众生产、生活、工作中的代步工具。

(6)架子车 又称力车,有轻便和吨车两种,木制车身,铁制下盘,车轴、车圈,轴两头嵌轴承,橡胶内、外胎,充气,驾驶轻便,灵活、省力。载重量500~1000公斤。1950年,全县有180辆,1966年增加到4万辆,1985年全县有16.5万辆。

(二)畜力运输工具

(1)马轿车 为铁木结构双轮车。车身装有拱形棚,前有门、后有窗,为富人外出交通工具车。1945年淘汰。

(2)四轮牛车 亦叫太平车,木制长方形车箱,无辕,有的车轮外缘镶铁瓦,可套2牛至4牛(或马、骡)拉驶,载重1000公斤,是农业生产的主要运输工具,亦作载人运货。1958年马车出现后,太平车随之淘汰。

(3)马车 为畜力双胶轮车,置双辕,套1马(或骡)驾辕,2马(或骡)至4马(骡)拉拽。始于民国,载重1500公斤,主要用于货运、也用于客运。1950年,全县有57辆,1966年,发展到3.5万辆。1979年,渐减到580辆。到1985年,架子车盛行,该车基本淘汰。

(三)机动运输工具

(1)三轮车 分机动三轮、大蓬车两种,主要用于短途客运,可载5至8人。

(2)摩托车 有两轮、三轮、带蓬3种。初为公用,近年私人购置增多。到1985年全县拥有30辆。

(3)胶轮拖拉机 有手扶、四轮2种,为牵引拖车,载运货物,载重为2至4吨。

(4)汽车 民国22年(1933年),私人经营有“大华”、“霞飞”2部汽车。建国后,汽车车辆发展很快,用于客运的有面包车、吉普车、轿车。用于货运的主要是卡车(包括拖挂8吨,大型卡车载重6吨)。

二 客运

明、清时期,县城和和孝、常兴、王岗、留盆、金铺等较大集镇用脚车、脚驴运送客商。到民国中期,脚驴、脚车盛行,轿业衰败。民国22年(1933年), 开封建设厅始办“大华”、“霞飞”牌班车通行办事处,营业地址设在汝城中教场街路南。长途汽车路线分为3条:(1)由驻马店至汝南为汝驻线;(2)由汝南至新蔡为汝新线;(3)由汝南至上蔡到周口为汝周线。民国26年(1937年)开始用马车、人力车运送旅客。

1950年3月,县联运站成立,站址设在县王府门,县城东关又成立了马车福利会,同驻马店对放马车,半天一趟,班车货客混载。1952年,随着社会运力运量的增加,联运站又改为运输站,承办客运,日流量180多人次。1956年,驻新公路客运汽车通车,汝南段年行驶1820车次,载运旅客17.5万人公里。

1985年,全县拥有大客车8辆,县汽车站的长途班车通往江苏、安徽、河北三省,途经驻马店、信阳、周口、商水、开封、郑州、许昌、平顶山、漯河、阜阳、六安、合肥、南京等14个市、30多个县。县内21个乡镇通客车。长途车线路总计2550公里。95%的客运车属地方国营汝南县汽车站经营。农村线路12条,总计里程206公里,农村公路设点29个。1985年初,出现第一部个体公共汽车。年末,全县共有国营、集体客运车8部,个体客车6部,出租小轿车5部,全年汽车客运总量达138万人次,旅客周转量总计230万人公里。客运事业开始出现国营、集体、个体共营局面。

三轮车客运,1950年,城郊短途客运,始有人力三轮车。1985年发展为机动三轮客车。当年,全县共有人力三轮客车32辆,机动三轮客车80辆。

三 货运

(一)人推木制拱车 建国前,县从事运输业的仅180人。1950年全县拥有4个队,1077人。1955年,县组织灾区手推车1380辆,抢运救灾物质25.5万公斤。

(二)四轮太平车 以畜力牵引。民国37年(1948年),县组织出动800余辆太平车,支援中国人民解放军南下,向驻马店、确山等地运送粮、草等物质1050吨。1955年,驻新公路(县城西关至东关段)改线工程施工,县交通运输部门组织太平车4529辆,赶运白灰、碎石、砖渣,周转量21万吨公里。1956年,汝(南)平(舆)、汝(南)驻(马店)、汝(南)上(蔡)、汝(南)正(阳)公路路面拓宽,路基加高工程先后施工,为及时供应土料、物质,确保顺利施工,县交通部门与乡、镇群众签订工程运输合同139份,出动太平车9288辆,货运量为528吨,周转量为15万吨公里。

(三)架子车 民国29年(1940年)始有小轮架子车运输,但数量很少。1949年,县总工会建立搬运工人联合会,组织架子车20辆,开始有计划的运输。1951年改为搬运公司,下设4个队,拥有架子车180辆。1956年,城关镇个体户架子车363辆,联合成立运输生产合作社,次年,又与县搬运公司合并,从事专业架子车运输的达460辆。1958年,增到904辆,年货运量占全县城乡人畜运输量的70%以上。1963年,全县拥有长途运输架子车(配有毛驴)2100辆,年货运量12.8万吨,货运周转量110万吨公里。

(四)马车 民国25年(1936年),始有马车运货。1954年,县城东关成立马车福利委员会,拥有马车10多辆。有计划装卸货物。1958年,全县拥有运输马车258辆,后增加到1609辆,成为人民生产运输的主要工具,70年代以后渐少。

(五)三轮手扶和四轮拖车 1979年前,全县仅有110部,是村民田间生产、短途运输的主要工具。1985年底,全县拥有各种轮式运输拖拉机578辆,年货运量140240万吨,货运周转量700213万吨公里。

(六)汽车 民国22年(1933年),境内始有汽车运输。1951年,驻汝公路通车,运量日渐增加。1956年,新购买汽车2辆,当年货运量达370吨。1958年,县汽车站有22辆货车,当年货运量达1.2万吨。1979年后,社会车辆骤增,石油煤炭公司、外贸局、粮食局、水利局、社队企业管理局、电厂、化肥厂、水泥厂等单位先后购置汽车,成立汽车队,到1985年,全县拥有货运汽车270辆,简易柴油汽车41辆。全县汽车货运量达341544万吨,周转量1710319万吨公里。来往驻(驻马店)汝(汝南)公路车辆,最多日流量达4600多辆次。

四 运输管理

民国前,县内无统一运输管理组织,全为自由运输。

1953年,货运由县运输站、搬运站分别管理。其中运输站管理机动车、马车长途运输;搬运站管理人力车运输,办理群众车辆调度和票据,处理业务纠纷和事故等。1958年5月县设交通局,下设联运办公室及交通运输管理站,按照统一承揽货源、统一运价、统一调配运力的“三统”政策,管理运输市场,开展一条龙服务。1964年,县成立计划运输办公室,与运输管理站按旬、月、季平衡安排,检查托运计划。为统一平衡运力(劳力、车辆),联运办公室按“统筹兼顾,全面安排,保证重点,照顾一般”和“先专业车辆后副业车辆”的原则,提出运量运力平衡意见,上报县交通局核批后执行。县境内托运计划由县联运办公室核批,跨县计划经地区联运办公室核批。托、承运部门按“先计划内后计划外,先重点物质后一般物质”的原则安排运输。凡属军需、救灾、抢险等急用物资不受计划限制,及时安排。种子、化肥、农药等支农物资,优先安排计划、优先装卸、优先发运。

1974年,地、县联运办公室分设,地区联运办公室负责对县联运办公室的业务指导,核批跨县托运计划,并针对车辆相向空缺严重等问题,规定自货自运的单位向联运办公室按月交货运计划,以便统一掌握货源、运力情况,妥善安排托运计划。1979年县联运办公室改称计划运输管理办公室,1983年末又改为公路运输管理所。主要业务:贯彻执行有关公路运输管理规定;掌握辖区车辆和客、货运输情况;审批辖区客运路线;核发行车路单和客、货票;监督合同运输;组织联营运输;仲裁辖区公路运输纠纷;管理汽运、搬运、客运三轮的运价。

1985年7月16日,驻马店地区行政公署批转地区交通局《关于贯彻<河南省公路运输管理条例>,加强运输市场管理的报告》,同年末,县内建成乡级交管站6个,设交通运输检查站1个。

五 交通监理

1972年,县车辆监理站成立,有工作人员6人,负责贯彻执行县人民政府规定的有关安全生产的方针、政策及交通管理法令、规章制度、标准和规范等,维护交通秩序,确保车辆安全运输及人民生命财产的安全。每次年检前都对驾驶员进行有组织的训练和学习,把安全行车列为重点项目。同时,协助县农机部门,举办不定期的学习班,学习机械原理,交流安全行车经验。利用宣传车宣传交通安全常识,开展“安全月”、“质量月”、“百日安全赛”活动,取缔违章开车,减少事故。监理人员分片包干,各负其责,深入基层,参加由本单位组织的安全管理。

1977年,全县组织路检、路查累计633天,检查车次2017辆,纠正违章车次457辆;1980年,检查车次4795辆,纠正违章车次795辆;1985年检查车次9000辆,纠正违章车次3100辆。

第四节 河 运

汝河自汝南以下至新蔡县班台,为古汝水下游,河宽100~200米,水深1~3米,除冬春季节水位低,其余时间可通载重10~30吨船舶。汝南以上不通船。明、清时期,汝河水运较繁荣。帆舶往来,商贾云集。汝河上游自郾城县五沟营与平汉铁路衔接,途经平舆县的庙湾镇、寺耳埠口、杨埠镇,由新蔡入洪河流入淮河。出汝境货物主要是小麦、芝麻、黄豆、牛羊皮。入境货物为竹木、大米、食盐、铁、炭和山杂货。

民国以来,因官府对河道未作疏浚,致使河道淤塞,水流遇阻,河运下降。以木筏、竹排代船进行河运。唯新蔡、正阳少量船只,在水涨汛期丰水季节,才由下游船行到汝南县城东关码头停舶。但怕水落,风船难返,不敢久停。民国34年(1945年)断航。

建国后,人民政府充分利用可航河段,大力发展水路运输,积极勘查、恢复和延伸老河线,开辟新航线。1950年由正阳县汝南埠至汝南县城东关段119公里恢复通航。1958年,在汝河、臻头河处修建宿鸭湖水库。开辟刘大桥至刘庄航线25公里;同时疏浚汝南县城至诸市段,延长航线27公里;同年开辟大王桥往宿鸭湖水库至臻头河、官庄58公里,宿鸭湖库区至和孝乡马屯60公里航线(洪水期自马屯上行可达薄山水库)。1958年,宿鸭湖水库兴建完工,经省交通厅航运局批准,信阳淮河航运处先后从新蔡、淮滨、西平3县调驻宿鸭湖3个船队,1260人,船只148艘,载重量1567吨位。1963年,为支援平舆、上蔡两县的工农业生产建设,河南省航运局又将120艘船只调至上蔡、平舆。宿鸭湖留船46只,载重490吨位,船民408人。1975年8月,县境遭受特大洪水时,船民全力以赴,出动各种船只70余艘,参加抗洪抢险,运送救灾物品。1985年,从业船民102户,计583人。船只54艘,1024马力,载重2208吨,到1985年仅刘大桥至官庄27公里航线可通航。

第五节 铁 路

确(山)汝(南)地方小铁路,自确山县独山至汝南县三里店乡。1975年10月兴建,1980年通车,全长62公里。1982年建立县小铁路火车管理站。下辖水屯、韩庄、老君庙、刘大桥、三里店5个站,共有职工42人。1985年,总营运量23万吨,营运收入计8.5万元。