第五章 中学教育

第一节 沿 革

一 公办初级中学

汝宁府于光绪三十一年(1905年)三月,将南湖书院旧址改建为汝南中学堂,留日学生苏甲林任监督兼教员,熊廷杰、陈文宾、葛守瀛任监学,有教职员9名,学额78名,经费由府库拨银5300两。

宣统元年(1909年)汝阳县设初级师范学堂(察院街试院旧址)增设中学科2班,称为第二中学堂。宣统二年(1910年)与汝宁府中学堂合并,学生4班,60余人。民国元年(1912年),汝宁府中学堂奉令改为汝宁府官立中学校。民国2年(1913年)7月,在汝南设中学1所,名为河南省立汝南中学。民国10年(1921年),更名为河南省立第六中学校,规模6班。民国22年(1933 年)秋,又易名为河南省立汝南初级中学校。民国26年(1937年),有学生239人。民国30年(1941年),增设高中1班,44人。民国33年(1944年),日军占领汝南城,学校迁至新蔡县练村。民国34年(1945年)秋迁回原址,民国38年(1949年)初解体。

民国19年(1930年)秋,在城内鼓楼街淮西精舍创办汝南县公立女子中学,招收初中1班,8月,续招初中1班。民国21年(1932年)迁灌坑沿。民国22年(1933年)春,易名汝南县立女子中学,同时迁大成街(今县政府地址)。是年秋,合并于汝南县女子师范学校,易名汝南县女子初级中学,内设女子师范班(迁至今县委院内)。民国26年(1937年),有中学6班,师范2班,共有学生310人。民国29年(1940年),迁至平舆东北李湾。民国31年(1942年)又迁回汝南县城原址,民国33年(1944年)春,学校再东迁平舆县高老人店,夏又迁荒坡。民国34年(1945年),迁回城内原址。民国35年(1946年),在城内王府门成立汝南县立初级中学(又名中正中学)。同年于灌坑沿(今民政局)设汝南女子师范学校。

民国38年(1949年)2月,遵照地委指示,在汝南中学旧址(现二高)创办豫皖苏第八临时中学,培训行政干部,招收学生40多人,后移交信阳行署,师生随迁。4月,汝南联中更名为河南省汝南中学校,迁至察院(现二高)。5月,汝南县立初级中学、汝南县杨埠初级中学(现平舆杨埠)、汝南县立女子初级中学、汝南县简易师范学校、汝南县立女子师范学校,联合成立汝南县联合中学,男生5班,190人,在王府门(原县中学地址)上课。女子3班,110人,在原女中校址上课,教师26人,校长高玉英。1952年,汝南初师初中部招收学生6班,300人,与初师分开,定名为汝南县第一初级中学,校址在今县委院。1958年春,改为汝南县农业技术学校,迁南湖。1954年,河南省汝南中学迁汝南城北关外新建校址(即现址),改名为河南省立高级中学校。同时由一中分出二年级学生4班、三年级学生5班,加上新招一年级学生,在原校址设汝南县第二初级中学。1956年分别在马乡、韩庄、金铺、和孝建立初中4所。1958年暑假后,在水屯、官庄办起两所初中。是年秋,在王岗集西侧新建初中1所,招收新生2班,100名,定名为汝南县第十初级中学。1959年冬,在王桥、留盆又新建2所初中,同时韩庄初中迁至老君庙集。更名为汝南县第四中学校。1960年秋,汝师附中改名为汝南县第六初级中学。1961年,县政府根据中央的“调整、巩固、充实、提高”的方针,对全县中学进行调整,调整后保留的普通中学有汝南二中、马乡初中、老君庙初中、金铺初中、红光初中、王岗初中、王桥初中、官庄初中,其余中学均改为农业中学。截止1966年12月底,汝南县共有初中8所,学生3120人。

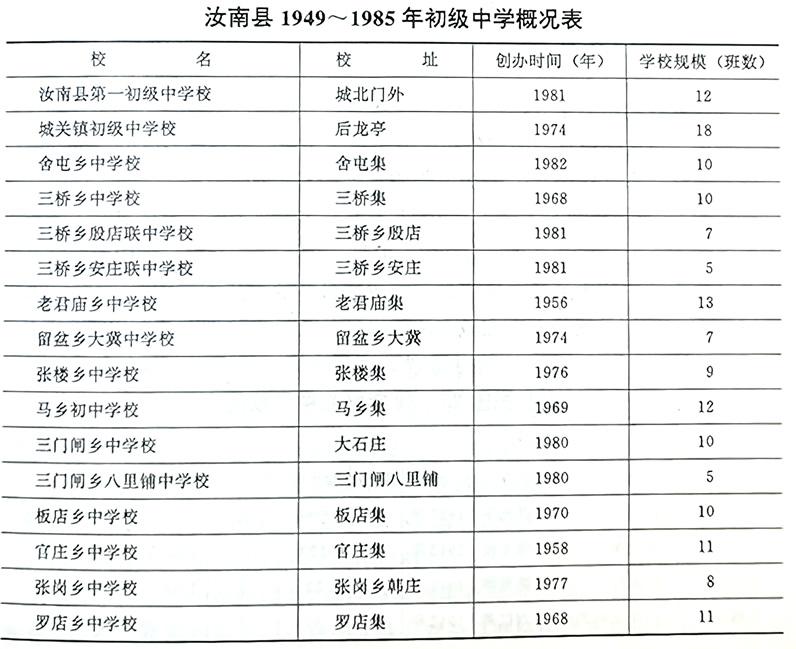

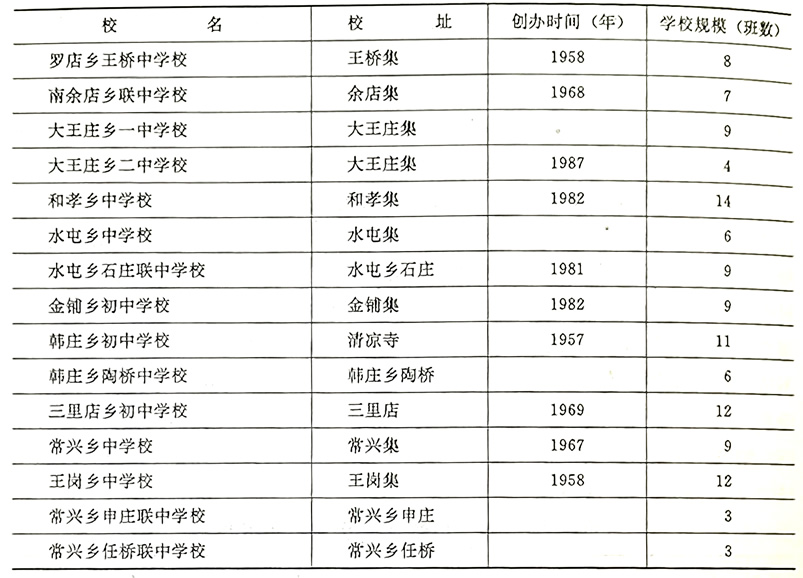

1968年在“公社办高中,大队办初中,村村办小学”的号召下,汝南县有74所小学增设初中班,共179班,学生9241人。1974年暑假创办汝南城关镇初级中学。全县共有初级中学150所(包括小学戴帽),学生15534人。

1976年,汝南县教育战线拨乱反正,恢复正常的教学秩序。但中学学校的过猛发展一时未能控制,至1978年增设初中班的小学竟达200所,单办初中29所,在校初中学生39047人。1982年,县政府根据河南省教育厅《关于调整农村中学和整顿民办教师的意见及说明的通知》精神,对县内中学进行有计划的调整。每乡办重点初中1所,县共保留25所初中,398班,学生32068人。对不适应在中学任教的教师,下放到小学任教,适于中学用的图书、仪器等教学设备,充实到重点初中。几经整顿调整后,到1985年,汝南县共有普通初中29所,增设初中班的小学4所,总计422个班,在校学生24204人。公立教职工1502人,民办教师384人。

二 私立初级中学

清末,汝南籍留日归国青年胡象山,在城内南门里自己宅院中,创办淮西中学。宣统二年(1910年)改为汝宁府官立中等实业学堂。

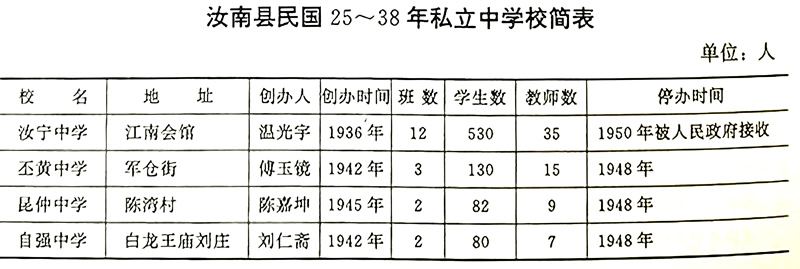

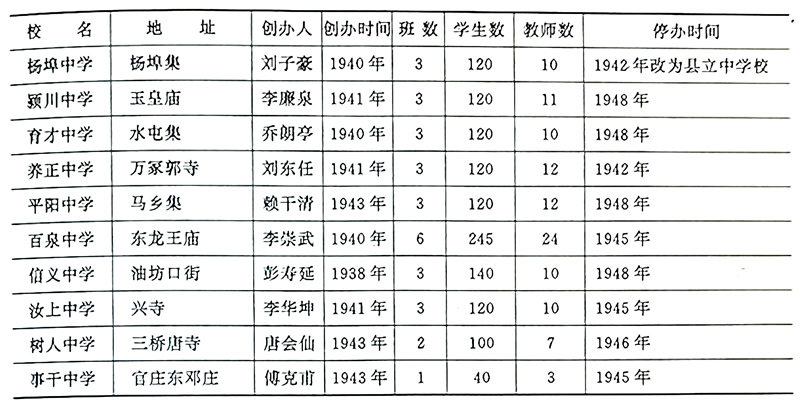

民国25年(1936年),汝南知名人士温光宇、温子捷、冯运显、宋子英等人筹银洋400元,在城内“江南会馆”旧址,创办私立汝宁初级中学,这是汝南县私立中学中校史最长、规模最大、成绩最好的一所初级中学。民国28年(1939年),汝南县基督教会在城内油坊口基督教堂南院创办信义中学,学生3班,120人。自此,汝南一些地主豪绅、宿儒名流,纷纷创办私立中学。

三 民办初级中学

1957年,为贯彻群众办学的方针,创办3所民办中学,城关镇在城关现三小院创办群力中学,招新生4班,235人。王岗乡创办群建中学,招新生1班,64人。康店乡创办六里庄民中,招新生2班,115人。经费,由各乡筹集,教师各自聘任,课程与公立中学相同。

四 公办高级中学

河南省第六中学于民国30年(1941年)经河南省教育厅批准增设高中班,更名为河南省立汝南中学,设高中6班,学生290人。地址在察院旧址,即现在二高校址。河南省第八行政区联立高级中学于民国31年(1942年)在现公安局西院建立,校长由专员兼任,另设校务主任负责。高中6班,学生300余人,同时招师范班。经费由本区各县筹集。民国32年(1943年),日军侵犯汝南时迁至新蔡邹大庙,民国34年(1945年)迁回原址,民国37年(1948年)停办。

1949年秋,恢复汝南县中学,1950年暑假学校增设高中2班,学生75人。1954年汝南初中、高中分设,高中班迁城北关外(即现址),名为河南省立汝南高级中学校。1978年改为汝南第一高级中学。高中班迁至城北关后,余下的初中部称汝南二中。1971年又增设高中班,更名为汝南第二高中。

1968年,在“公社办高中”的号召下,县办起高中15所,29班,学生3210人。1977年县共有高中22所,学生11813人。

中共十一届三中全会以来,县政府根据省政府1982年2月5日召开的农村教育工作会议精神和省政府教育厅文件,对全县高级中学布局进行有计划的调整。调整后保留汝南一高、汝南二高、马乡高中、老君庙高中、金铺高中、水屯高中、和孝高中、王岗高中、官庄高中等9所高中,共60个教学班,学生3191人。

1983年,县政府对县高级中学再次进行调整,调整后的高中有一高、二高、马乡、老君庙、金铺等5所,和孝高中、水屯高中改为农业高中。7所高中共64班,学生3626人。1985年,通过改善办学条件,5所高中的校舍、校具、教学设备等基本配套。一高、二高均建立教学楼、办公楼和教师宿舍楼。

五 私立高中

建国前,汝南县境内无单一私立高中,仅民国35年(1946年)汝宁中学、私立信义中学、丕黄中学各增设高中3班,学生分别为150人、120人、120人。

第二节 学制与课程

一 学制

光绪二十九年(1903年),张伯熙、荣庆、张云洞等制定的《癸卯学制》,中学为五年制,文实不分科,各中学并未按规定执行,汝南的中学修业期限为4年,到宣统元年(1909年),仿效法国学制,中学又实行文实分科。

民国元年(1912年)9月,教育部公布《壬子学制》,仍规定中学为四年制。民国11年(1922年)11月,教育厅令各中学实行三三制,即高中3年、初中3年,中学共6年,汝南县各学校照规定执行,直至民国38年(1949年)。

建国后的前10余年,中学学制仍沿用三三制。1968年,县高、初中停课闹革命。1973年春,汝南高中复课,始业时间改为春季,学制实行二二制(高、初中均为二年)。1978年高、初中又改为秋季始业。1980年,汝南一高、二高、三高试行三三制,1981年,汝南县中学全部恢复三三制至今。

二 课程设置

光绪二十八年(1902年),中学科目为修身、读经、算学、词章、中外史学、中外舆地、物理、化学、博物、图画、体操等科。光绪二十九年(1903年),课程改为修身、读经讲经、国文、外国语、历史、地理、算学、博物、理化、图画、法制及财政、体操。

宣统元年(1909年),汝南县实行文实分科后,文科课程以读经讲经、中国文学、外国语、历史、地理为主科,以修身、算学、博物、理化、法制、财政、图画、体操为通习;实科课程以外国语、算学、物理、化学、博物为主科,以修身、读经讲经、中国文学、历史、地理、图画、手工、法制、财政、体操为通习。宣统三年(1911年)改订各科授课时间,文实两科均以外国语为第一位,汝南中学堂按照规定开设课程。

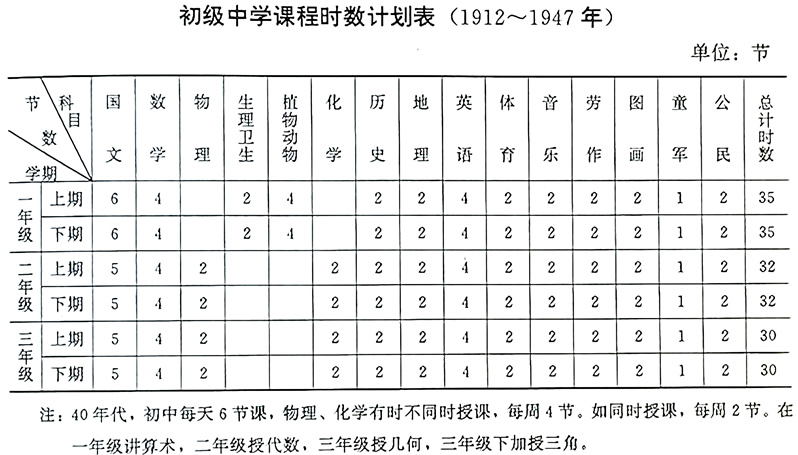

从民国2年至36年(1913~1947年),汝南县各中学按照教育部《中学实施规则》的规定,开设党义(后改为公民),国文、英语、数学、物理、动物、植物、卫生、化学、历史、地理、图画、手工、乐歌、体操等16科。

建国后,中学的课程设置几经变动。

1950年8月,教育部颁发《中学暂行教学计划(草案)》,其中规定:初中设政治、语文、数学、自然(包括植物)、动物、达尔文学说基础、生理卫生、化学、物理、历史、地理、外语、体育、美术、音乐共15科;高中增设生物学、制图,减去自然一科。按照教育部颁发《中学教学计划(修订草案)》规定,1952年,初中开设语文、数学、代数、几何、物理、化学、植物、卫生常识、历史(中国古代史、世界古代史)、地理(自然地理、世界地理、中国地理)、中国革命常识、外语、体育、音乐、图画等科。高中开设语文、三角、几何、代数、人体解剖学、达尔文主义基础、世界近代史、中外经济地理、社会科学基础知识、共同纲领、外语、体育、制图等科。1956年,语文分为汉语、文学两科,政治课改《共同纲领》为《中华人民共和国宪法》。增设工农业基础知识等课程。在1958年的“大跃进”运动中,将劳动列入正课,初高中每周授课两节;汉语、文学合并为语文;三角、几何、代数合并为数学;政治课改为社会主义课。1963年7月,汝南县按照教育部通知,实行全日制十二年制中小学新教学计划(草案)。中学按年级分别设置:道德品质教育、社会发展简史、中国革命和建设、政治常识、经济常识、辩证唯物主义常识。时事政策教育占用政治课四分之一时间。为加强学生为农业服务的思想教育,学习一定的生产知识和生产技术,初中三年级开设生产知识课,高中三年级开设农业科学知识选修课。为提高语文、数学、外国语三门课程的教学要求,适当增加课时。

“文化大革命”期间,汝南县中学只开设政治、毛泽东思想(代替语文)、数学、农业基础知识、工业基础知识、作文、劳动、军事体育课。粉碎江青反革命集团后,多数学校按照上级的规定开设语文、数学、政治、英语、物理、化学、农业基础知识、体育课。初中增设音乐、美术。高中增设生理卫生。二、三年级增设地理、历史等科。少数学校,特别是农村学校,由于师资条件限制,未开设规定的课程(如外语、音乐、美术等课程)。1977年恢复高考制度以后,各校按教育部颁发的《全日制十年制中学教学计划试行草案修订意见》的规定,中学政治课开设有《青少年修养》(初中一年级)、法律常识(初中二年级)、社会发展简史(初中三年级),高中开设政治经济学常识、辩证唯物主义常识。