第十章 教育经费与设施

第一节 教育经费

清末教育经费来源于三个方面,分别是省、县拨款;学田、公产、田产契税;收束修(学费)。

光绪二十八年(1902年),清廷下谕,所有书院,在省城者均改为大学堂,在府厅直隶州者改为中学堂,在州、县者改为小学堂。

汝阳县除旧书院的膏火费拨充高等小学堂经费外,其余各学堂的经费,大半出于地方公产及正杂各捐,由所在地学董自筹自用。

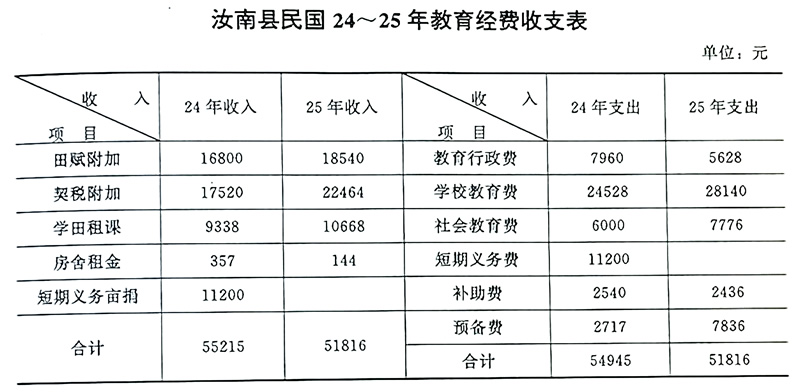

民国初期,汝南县的教育经费来源于学田收入。民国13年(1924年),取消劝学所设置教育局时,省规定教育专款由地方财政自筹,县立学校经费专款来源于田赋附加、学田稞租、契税附收、基金生息、屠宰税、生产捐、罚金及其他杂捐,县每年可筹50000余元。此经费由教育局长和教育款产经理处处长掌握。乡以下小学的教育经费靠各乡地方自筹,由校董掌握。民国30年(1941年),汝南县撤销教育局设教育科,县教育款产经理处和区教育款产经理,并入县自治税捐处,县教育经费统一使用。

建国后,公办小学教育经费纳入国家预算。教育经费来源:一是国家拨款,二是收缴学费,三是勤工俭学和群众集资。

“文化大革命”前,小学办公费每年每生0.5元,初中办公费每班每年36元,高中办公费每班每年68元,集体办学所需经费,由办学单位筹集。1963年,县教育局对民办学校给予少量补助,实行民办公助,纳入县教育事业经费计划。1981年,县教育局根据河南省财政厅(1980)豫财字第86号文件精神及驻马店地区《教育事业费安排意见》,对中小学经费实行包干。小学办公费每生每年4元,一般初中办公费每生每年6元,重点初中办公费每生每年8元,重点高中办公费每月每班60元。1984~1985年度,经费开支比例是:工资2870537元,占47.89%;补助公费1249827元,占20.85%;职工福利108563元,占1.81%;离退休人员经费2019872元,占3.37%;公务费303547元,占5%;业务费127276元,占2.73%;中学助学金47341元,占0.78%;修缮费962000元,占15%;设备购置费97269元,占1.61%;其他费用57698元,占0.96%。

第二节 校舍校具

明清时期的校舍,因生员名额少,教室显得比较宽敞,但光线不足,校具不多,且桌凳不相配套。

民国时期学校的校舍,大都是利用旧书院的号舍或庵寺祠堂。有的教室潮湿,有的光线不足,校舍狭小,不适用。即使新建一些校舍,也不合要求。

建国初期,除接管的旧学校外,其它新办学校校舍是借用民房、公房,土墙草顶,非常简陋,后经修缮改建、新建一批校舍,学校面貌始有小变。

1975年8月,汝南县遭到特大水灾,农村80%以上的学校房屋倒塌,校具毁坏。灾后新建砖瓦结构校舍2127间(其中农村小学校舍2048间),添置木铁制桌凳1719套。

中共十一届三中全会后,由于经费有所增加,加上群众集资,到1984年,汝南县296所学校,建砖瓦结构,光线明亮的合格教室有14580间,新添置校具60583套。1985年,汝南县331所中小学全部实现了“一无两有”(校校无危房,班班有教室,学生人人有桌凳)。其中128所学校达到了“两全两有”(学校全部是砖瓦结构的房舍,全部是铁木制课桌凳,有铁大门,有砖围墙)。到年底统计,汝南县21个乡(镇)建教学楼1074间,旧房翻新1601间,新建瓦房979间,添置桌凳3852套。

第三节 图书馆

清末的图书馆,据光绪三十四年(1908年)资产统计表载:汝宁府公共学堂图书、仪器费1000元,汝阳县学堂1926元。

民国时期,中学学校和中心学校,一般都有图书室或图书馆。不仅藏有中文新、旧书籍、外国文学书籍、挂图,还有不少杂志、报刊,可供学生阅览。民国26年(1937年),河南省立汝南初级中学校的图书馆藏新旧各种书籍12000余册。除此之外,据民国26年(1937年)《重修汝南县志》记载:民众教育馆中,内附设图书馆,计藏书9355册,挂图160张,杂志818本,报纸8份,年经费增至1944元。

建国后,在人民政府下拨的教育经费中,划定比例购置图书。一般中小学,班级设有图书角、图书箱,同学自愿捐书互读,少部分学校设有图书室或图书馆,并有人专管或兼管。截止1985年,汝南图书室藏书32000册,其中三小图书室藏书3200册。

第四节 实验室

清末学堂的实验仪器很少。民国时期,公立中学设有实验室,配有力学、声学、热学、磁学、电学、化学等仪器。因经费短缺,仪器不多,只供教师在课堂上作示范演示实验。中心小学有动植物挂图及矿物标本,在自然课上作直观教具。

建国后,教育行政部门大力提倡直观教学,除配发一些仪器、模型外,还鼓励教师自制教具。1980年曾在韩庄、和孝等乡召开自制教具展览会,汝南有10件优质教具分获一、二、三等奖。

1983年,省教委确定汝南为实验室建设重点县。1984年,有3所高中、20所初中达到“四有两能”(四有:有实验室,有仪器和实验台,有规章制度,有专职或兼职管理员。两能:能演示实验,能分组实验)。210所小学达到“三有一全”(三有:有仪器室,有仪器柜,有规章制度和专职或兼职管理员。一全:仪器基本齐全)。汝南二高实验室面积898.9平方米,有仪器柜35个,实验台50套,物理仪器430件,化学仪器1240件,生物仪器258件。城关三小有实验室3间,仪器柜12个,实验台12个,自制教具110件,配发教具2160套,自购教具40件,基本上达到部颁标准。汝南县计有45所中小学接近部颁标准。据统计县有仪器室、实验室、准备室589间,建筑面积10060平方米,仪器柜1250个,实验室建设总投资127万元,其中国家投资31万元,集体和群众集资96万元。1985年4月15日,经河南教育厅、财政厅、计委、经委联合检查验收,定为实验室建设先进县,奖给锦旗1面。

第五节 实验园地

清末汝宁府的学堂除农业学堂有实验园地外,其他中、小学堂均无实验园地。汝宁府有中等实业学堂1处。光绪三十四年(1908年)汝阳县学务资产统计表载:汝宁府公共学堂田亩山林款1200元。

民国时期,河南省立汝南园艺科实验场的实验园地,在汝南城南、北两处,计465亩,分为作物区、园林区、果树区、花卉区、苗圃区、蔬菜区等。学校以园艺为主要学科,从事果树的栽培和修剪、苗圃的育苗和嫁接、花卉的繁殖和栽培、农作物病虫害的预防和治疗等研究,及改良土壤,推广优良品种,并重视田间实习。河南第八区农林实验学校有农场实验园地392亩,农场设场长1人,技术员1人,助理员2人,办事员1人。实验园地分农作物区、园林区等,民国26年(1937年)农场经费全年度4512元。

建国后,各级学校认真贯彻党的教育方针,开设劳动、劳技课,开辟实验园地。1983年,汝南县校办农场粮食总产量40040公斤。1985年,有校办农场42个,土地面积475亩,开辟蔬菜区、苗圃区、花卉区、果林区、农作物区,粮食总产量79550公斤。从1982年到1985年,马乡高中生产蔬菜60000多公斤,培育小麦优良品种14500公斤,出售花卉500多盆,仅黄杨一项每年可收入5000多元。