第二章 气 候

平舆县属于北温带季风气候区,是亚热带向暖温带的过度地带,兼有两种气候带的气候特征,属于淮北平原温暖易涝区。

太阳高度角在34°16'-80°70'之间变动。

第一节 气候要素

1959年至1980年的气象资料记录:

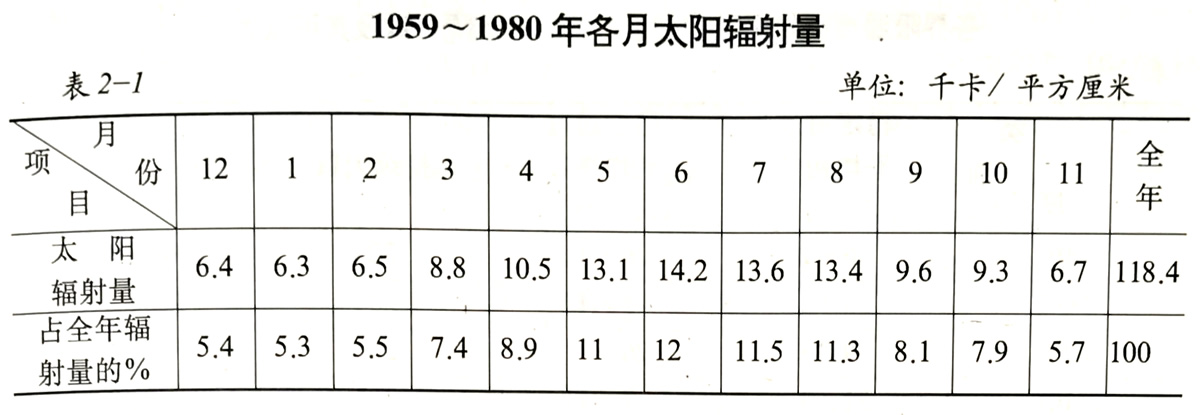

一、太阳辐射量

全年太阳辐射总量每平方厘米为118.40千卡,其中夏季为41.1千卡;秋季为25.5千卡,冬季为19.1千卡,春季为32.4千卡。

二、日照

年日照在1955~2283个小时之间,平均为2130.8个小时。其中2000小时以上的出现机率为93.8%,2100小时以上的出现机率为60%。2200小时以上的出现机率为26.7%。平均日照百分率为48%,历年变化幅度为44~52%。以6月和8月份最高,为54%和55%;2至3月份最低,为41~42%。

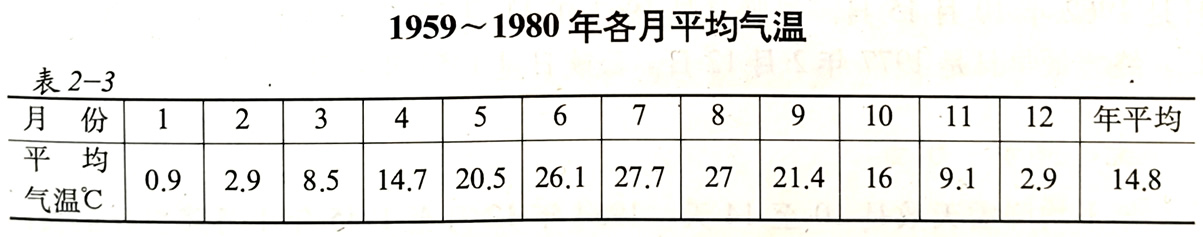

三、气温

年平均气温14.8℃,最高年份(1961年)15.9℃,最低年份(1969年)13.8℃,年极端温差2.1℃。极端最高温度41.5℃(1967年6月6日),极端最低温度为-20.5℃(1969年2月5日)。历年各月平均气温变化较大,1月最冷,平均气温为0.9℃,7月最热,平均气温为27.7℃。

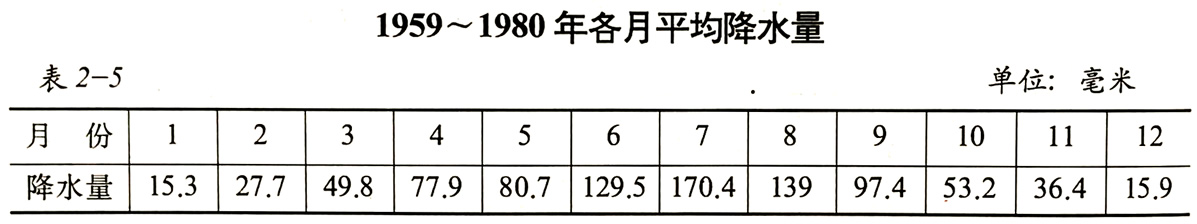

四、降水

年平均降水量893.2毫米。降水最多年份(1975年)1473.2毫米,最少年份(1966年)470.1毫米。

五、风

全年风向变化明显,冬季多北风或偏北风,夏季多南风或西南风,春季多东风或东南风,秋季多西风或西北风。年平均风速3.4米/秒。3至6月份风速最大,为3.6米/秒;7至9月份最小,为3米/秒;极端最大风速为20米/秒。

六、无霜期

年平均无霜期为229天,最长年份(1977年)为271天,最短年份(1962年)为180天,80%的年份在207天以上。初霜日平均在11月8日,初霜最早日是1962年10月15日,最晚日是1961年11月25日。终霜日平均在3月20日,终霜最早日是1977年2月12日,最晚日是1953年4月12日。

七、降雪积雪

年平均降雪天数是10至14天。1954年12月至1955年1月降雪日最长,为48天。降雪时间最短的1960年只有3天。年平均初雪日是12月5日,终雪日是3月12日。降雪最早的是1959年11月8日,终雪最晚的是1963年4月7日。平均积雪初日是12月13日,积雪终日是2月24日。年平均积雪10至16天,积雪厚度平均为3至24厘米,1959年11月9日和1962年11月21日积雪为3厘米,1972年2月5日积雪最厚达24厘米。

第二节 四季气候特征

一、春季

在日平均气温稳定通过10℃至22℃时为春季。平舆的春季大致是从3月26日至5月20日,持续56天。春季气温随着太阳高度角的增大而逐步回升,夏季风开始,冬季风衰退。春季常年平均降水量213.7毫米,占全年降水量的24%,雨日28个。中后期因冷暖空气活动频繁,雨水明显增多,甚至酿成低温多雨的春涝(10年一遇)。如雨水偏少,也会形成春旱(7年一遇)。

二、夏季

在日平均气温稳定通过22℃以上时为夏季。平舆的夏季大致是从5月21日至9月10日,持续113天。夏季常年平均降水量421.9毫米,占全年降水量的48%,雨日29.9个。夏季因受副热带高压控制,水气充足,雨量增多,有利于农作物生长。但变率大,降水集中,易造成洪涝灾害(2至3年一遇),其中特大洪涝灾害多出现在7月上旬至8月上旬。当受太平洋副高压西伸北挺控制时,也易出现伏旱(轻伏旱4年一遇,重伏旱8年一遇,严重伏旱14年一遇)。

三、秋季

在日平均气温22℃以下至10℃时为秋季。平舆的秋季大致是从9月11日起至11月10日,持续61天。秋季常年平均降水量185.1毫米,占全年降水量的21%,雨日24.9个。入秋后,暖湿空气势力减弱,逐渐转为变性大陆高压控制,雨水减少,易出现秋旱(轻旱4年一遇,重旱7年一遇,特重旱9年一遇)。但有些年份湿暖空气势力强,夏季风南撤迟,当与北方冷空气交锋相持时,又易造成阴雨连绵天气。这种天气出现次数虽不多(9至10年一遇),但对农业生产危害很大。

四、冬季

冬季大致是从11月11日开始,至次年3月25日结束,持续135天,是四季中时间最长、最冷、最干燥的一季。平均气温在10℃以下,其中1,2.12三个月平均气温2.2℃,2月上旬最低气温达到零下20.5℃。冬季常年平均降水量57.3毫米,占全年降水量的7%,雨日16.7个。多北风和偏北风,平均风速3.5/秒,1月份极端最大风速20米/秒。极端大风多为寒潮、冷空气入侵所致。