第二章 商品购销

第一节 粮油购销

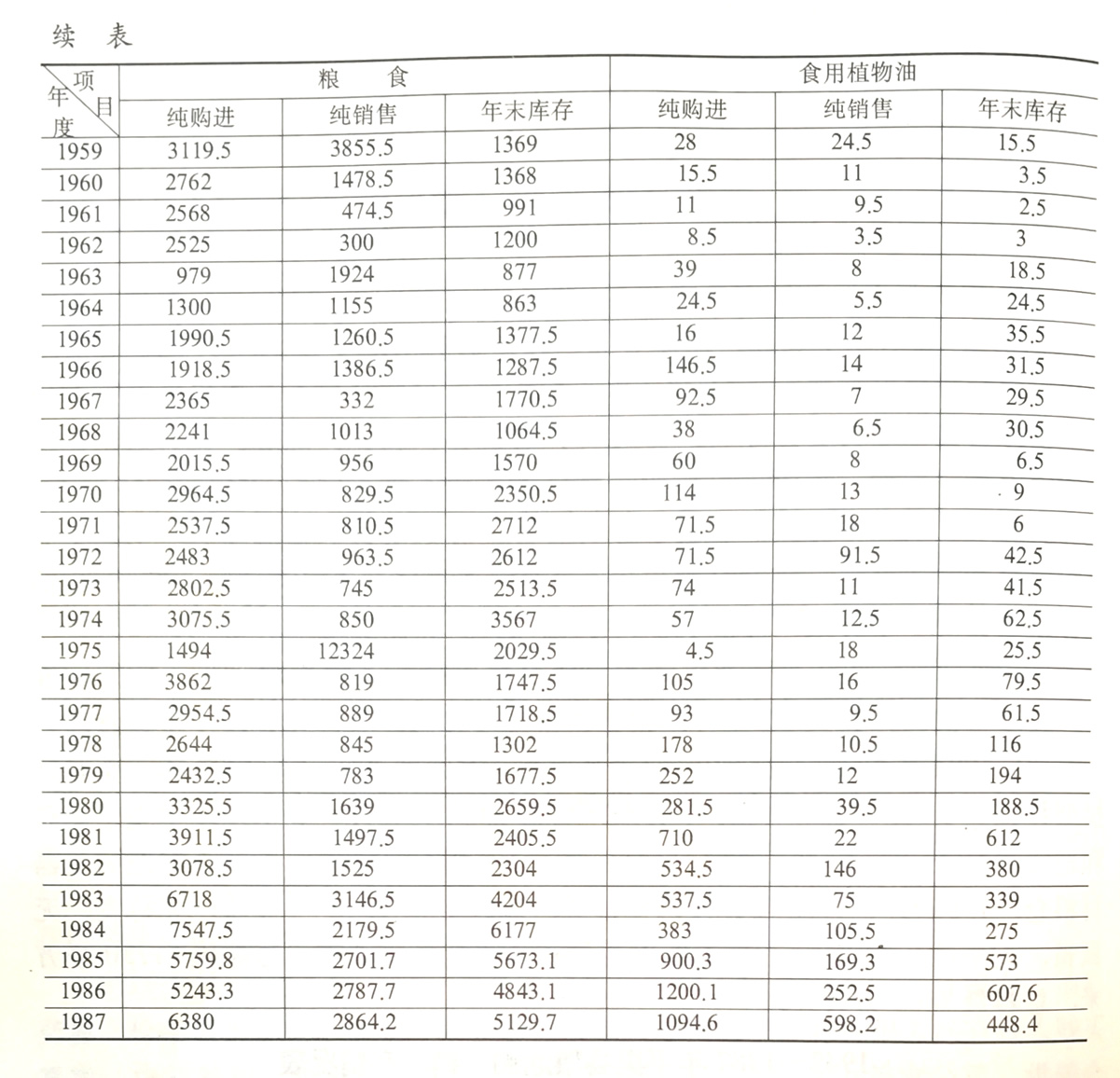

粮油收购 1953年冬,实行粮食统购统销。取缔私人粮行76个,粮商720户,建立国营粮食市场34个。至1954年1月,全县统购粮食1522.5万公斤。1955年实行定产、定购3年不变,定销一年一评(简称三定)。增产不增购,受灾减购或免购。是年定购任务2072万公斤,因灾减免233.5万公斤。1956年遭水灾,全年减少征购任务1528.5万公斤,占总任务的73.6%。1958年高估产、高征购,购过头粮。是年全县粮食总产量13195万公斤,征购4140万公斤,超过1957年征购量的1.25倍,挫伤了农民的生产积极性。1962年恢复“三定”政策,实行一年一定,多产多留多购,少产少留少购,不购过头粮,调动了农民的生产积极性,粮食产量开始回升。1965年实行统购任务一定3年不变,超产部分按比例超购,超购加价,减产减购。1971年改一定3年为一定5年,仍然实行减产减购,超产加价超购。1977年超购粮食592.5万公斤,油料20.5万公斤。

1980年开始实行征购和议价收购同时进行,议价收购的粮食、油料顶征购任务。议价收购增加了农民收入,农民售粮积极。是年征购粮食2684万公斤,油料64万公斤;议价收购粮食481万公斤,油料96.5万公斤。

1985年,取消粮油加价超购,提高粮食价格,改为合同定购和市场收购。国家和农民签订定购合同,农民完成合同规定任务后,多余部分自行交易,进一步调动了农民扩大再生产的积极性。是年收购粮食5749.8万公斤,油料900.3万公斤。1987年,收购粮食6380万公斤,油料1049.6万公斤。

粮油销售 1952年以前,粮油销售不加限制。1953年下半年,对城镇居民吃粮实行计划供应,对农村缺粮户实行统销。1954年开始对城镇居民按定量标准供应:国家干部、工人、中学学生每人每月原粮21公斤,市民每人每月原粮19公斤。同时,开始使用全国和地方流通粮票购粮或就餐。是年,全县供应城镇粮食291.5万公斤,比1953年少售213万公斤。1955年10月,按照国务院《关于城镇粮食定量供应暂行办法的命令》和《河南省城镇粮食供应暂行办法实施细则》,城镇粮食供应实行四类六等十二级定量标准。即每人每月供应成品粮:重体力劳动工人27.5公斤,轻体力劳动工人20公斤,脑力劳动者15.5公斤,市民10周岁以上15公斤,6周岁以上和不满10周岁的10.5公斤,3周岁至不满6周岁的7公斤,3周岁以下的4公斤。食油每人每月定量标准为:职工0.25公斤,市民0.2公斤。1960年国民经济困难,降低城镇粮油供应标准,除高空、高温、井下工人按原标准供应外,其余每人每月减粮2公斤。1961年实行“低标准,瓜菜代”,节约用粮。1962年按照河南省豫粮103号文件规定,本县机关团体干部吃粮从7月1日起每月定为14.5公斤,至1987年未变。

市场交易 1951年以前,农民通过集市粮行(粮食坊子)进行粮食、油料交易。价格虽为面议,但夏、秋新粮上市和冬春缺粮季节悬殊很大,有钱人贱买贵卖,牟取暴利,农民深受其害。1951年以后,粮食交易由粮食公司、供销合作社、私人粮行等多家经营。1953年实行粮食统购统销,取缔私人粮行,禁止私商和供销社经营粮食。粮油交易由粮食公司经营,落市粮油由粮食公司收购。1958年,由于“左”的影响,高指标,高征购,群众无粮,市场交易停止。1962年农业生产好转,粮食市场重新开放。1964年粮食实行归口管理,粮食部门接管37个大小粮食市场和原属供销社的33个粮食交易所,由粮食部门独家经营。在交易中坚持中央提出的“管而不死,活而不乱,统一领导,统一政策,统一计划,分级管理”的原则,保证了集市粮食交易顺利进行。1966年至1976年,根食市场再次关闭。1978年全县恢复粮食交易所18个,交易员94人,除调剂余缺外,是年收购议价粮食112万公斤。1982年农村实行家庭联产承包责任制,农业生产发展,粮食产量提高,粮油市场开放,国家、集体、个人多家经营。1985年全县收购议价粮755.5万公斤(不包括个体户收购数)。1987年全县粮食上市量1523万公斤,成交657万公斤。

第二节 仓 储

1949年3月人民政府在李屯集利用没收地主的14座53间房屋存粮,容量100万公斤,命名李屯仓库。同年8月,在万寨利用民房26座151间,设万寨粮库,容量300万公斤。1951年4月,在后店、姚楼、马营利用民房设3个粮库,每库容量100万公斤左右。1953年,在蔡庄、桂花、陈其、张万寨租民房设4个仓库。同时,在城关、李屯、庙湾等地建6幢仓库。1956年在杨埠建2座苏式粮仓,928平方米,容量200万公斤。在城关建苏式仓2座,928平方米,容量200万公斤。同时还建房式仓2座,改建旧仓房105间。1958年在前岗建拱型仓797平方米,容量180万公斤。1969年至1975年,利用泥、草建土圆仓59座,占地828平方米,容量483.5万公斤。土圆仓容量小、防潮性能差,逐步被淘汰。进入80年代,粮食产量逐步提高,仓库建设跟不上粮食增长的需要,1984年夏季采取“民代国储”的办法委托农户储粮。至1985年,全县建拱型挂瓦仓24座,面积1021平方米,容量2320万公斤。仓房基本实现了墙壁和地坪混凝土、沥清油毡防潮,2门3窗,上不漏气下不潮,仓房无缝隙的无器材粮仓。1983年至1986年连续四年被省、地区定为“四无”(无虫、无霉变、无鼠雀、无事故)粮仓县。1987年全县共有各种粮仓204座,总面积61730平方米,总容量7800万公斤。

第三节 生产资料购销

一、金属材料

金属材料主要按照国家计划由物资部门购进,县计划委员会分配销售。大宗金属材料如轴承钢、扁钢、生铁等按上级分配计划与厂方签订合同购进,按计划供应所需厂家。同时,还进行计划外采购,弥补计划内分配不足和调节市场。1963年3月物资部门业务扩大,成立平舆县物资局,经营钢材、生铁、铜、锡、铅、铝等。主要供应工业生产和农机维修,部分钢材用于建桥和建房。是年购进钢材、生铁、铜、铅1100多吨,由于销售量小,造成大量积压。1981年后加强经营管理,防止盲目进货,是年购进金属材料578吨,销售772吨,实现利润2.8万元。1982年对原来积压钢材每吨降价40元进行了处理。后钢材紧缺,供不应求。1987年购进钢材1024吨,生铁10吨,销售钢材920吨,生铁10吨。

二、建筑材料

水泥 油毡 玻璃 1975年以前水泥主要用于水利建设。油毡、玻璃,主要用于城市建房。80年代,人民生活水平逐步提高,不论城镇或农村多建瓦房和楼房,水泥瓦和水泥楼板普遍使用,水泥、油毡、玻璃等建筑材料需求量剧增。1979年进货额105万元,销售127万元,1983年进货额122.7万元,销售138.7万元。1987年购进水泥4100吨,玻璃5700平方米,油毡2750卷,物资购进总额达222.5万元,销售234.4万元,仍然供不应求,不少个体户也参与建材购销活动。

木材 1949年以前,射桥、庙湾、杨埠等较大集镇都有木材行,经营木料、竹竿、木制农具、家具等。境内木材自给有余。1958年“大跃进”,滥砍滥伐树木,造成木材紧缺。1963年3月,成立平舆县木材公司,负责全县木材购销。1966年至1978年,机构时分时合,业务开展不正常。1979年4月恢复木材公司,经营圆木、锯材和胶合板。木材主要来源于云南、江西、广东、广西、内蒙古、吉林、黑龙江等地,广东杂木和东北松占多数。是年,木材公司购进各种木材4551立方米,销售额114.6万元,盈利3.87万元。1983年购进木材2921立方米,销售额106万元,利润7.7万元。1987年购进木材3673立方米,销售额150.2万元,利润9.5万元。

1982年以后允许个体户经营木材,县城设3个木材交易市场,上百家个体户经营,远远超过木材公司的购销量,缓和了木材供不应求的矛盾。

三、农业机械

1951年以前,本县农业机械极少。1952年购销轧花机50部。1954年购销人力喷雾器和喷粉器30部。1955年开始购销双轮双铧犁、小型收割机、播种机等农业机械。1956年购销大型拖拉机6台。1958年兴修水利,购销水车10422部、水泵36台。1959年购销联合收割机2台,1961年购销机引耙9盘、机引犁12部、面粉机1部。1966年购销3.7千瓦手扶拖拉机1台。1969年购销脱粒机1台。1978年购销喷灌机3部,收割机7台。农村实行家庭联产承包责任制后,大型拖拉机购销基本停止,手扶拖拉机、小四轮拖拉机和喷灌机购销量猛增。至1985年,全县购销手扶拖拉机3024台。1987年购销手扶拖拉机和小四轮拖拉机1105台,全县有手扶拖拉机和小四轮拖拉机5029台,喷灌机422部。

四、煤炭石油

煤炭 1952年县供销总社开始经营煤炭,自行采购,数量很少,主要供应浴池和机关食堂用。1955年3月成立煤建公司,职工13人,供应县城居民生活和工业用煤。是年购煤5000吨,销售4000吨。1958年煤建公司与石油公司合并,易名平舆县燃料公司,工作人员20人,由于大炼钢铁,煤炭供应紧张。1962年供应缓和,1964年敞开供应。1965年购进煤炭1.2万吨,销售1万吨。1979年,煤建石油析置,恢复平舆县煤建公司,有职工57人,是年购煤246.4万吨,亏损15.1万元。1984年购进煤100.8万吨,利润3.7万元。1987年煤建公司有工作人员100人,购进煤102.8万吨,盈利4.5万元。

1960年前后,工业用煤由煤建公司和工业经理部购进供应。70年代化肥厂建立后,用煤直接从煤矿购进。1980年以后,县、社(乡)、队工业同时发展,工业用煤量增加,1984年10月成立平舆县工业煤炭燃料公司,是年购进煤炭2.8万吨,销售2.79万吨。1985年购进煤炭3.04万吨,销售2.94万吨。1987年购进煤炭2.9万吨,销售3.3万吨。

石油 50年代初期,石油由贸易公司经营,主要经营煤油,经供销合作社供应群众用于照明。1956年3月建平舆县石油批发站,供应新蔡、平舆两县用油。是年,销售煤油274吨。1957年开始购进柴油,主要供应拖拉机站和各工厂。1961年购进柴油79吨。1965年购进柴油493吨,销售487吨。1971年购进柴油1734吨,销售1529吨。1978年购进柴油5528吨,销售5596吨。1980年8月,县石油公司在县城建油库2个,设后刘、杨埠2个经营点,全公司有固定资金22万元。主要经营汽油、柴油、煤油、润滑油。对农业机械用油,实行定量供应,核定供应基数,基数以内每吨柴油国家财政补贴130元。对工业、交通用油统筹安排,非生产用油从严掌

握,均不补贴。议价销售计划外用油,1980年,销售总额221.5万元,利润4.4万元,1983年销售额为331.7万元,利润13万元,1987年,销售总额485.4万元,利润14.3万元。

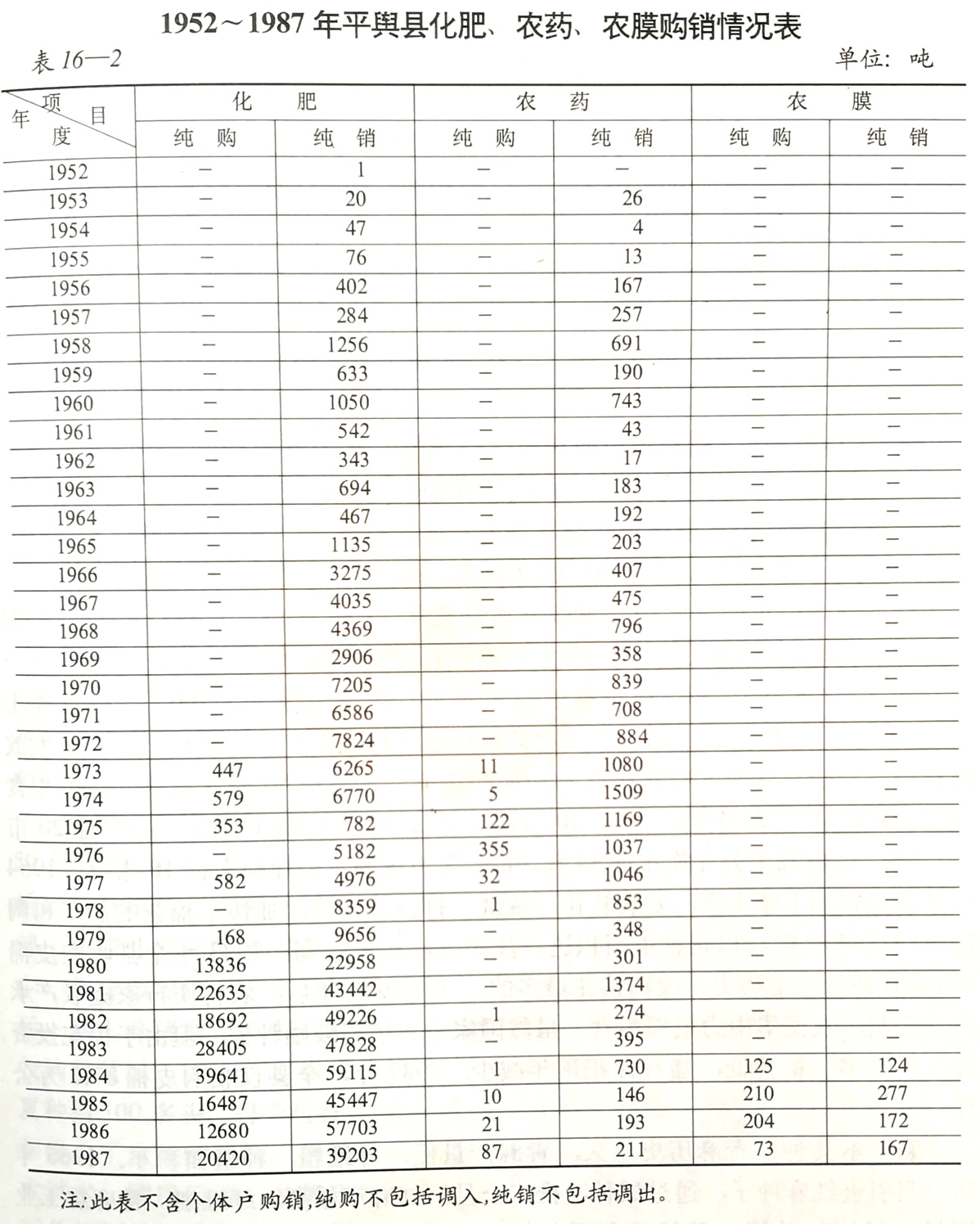

五、化肥农药农膜

化肥、农药、农膜由生产资料公司和各基层供销合作社经营。1952年开始使用化肥、农药。1953年至1956年共销售化肥545吨,平均每年只销136吨。农药仅用于拌种,销量更少。1958年后,化肥供不应求。1965年全县销售化肥1135吨,农药203吨。同时开始使用农膜育苗。1966年销售化肥3275吨,1978年销售8359吨。1980年以后,农村实行家庭联产承包责任制,促进了农民扩大再生产的积极性、化肥、农药、农膜等销售量急剧增加。1987年销售化肥39203吨,农药211吨,仍不能满足农民需求,不少个体户也经营化肥、农药、农膜。

六、农具

1951年至1956年,基层供销社和生产资料公司经营大车、步犁、木耧、石磙、耢石、锄头、铁锨、钉耙、犁面、犁铧、鞭杆、皮鞭、皮条、杈子、扫帚等50多种农具,购销100多万件,每年平均20多万件。“大跃进”时期农村农具损坏严重,60年代初,恢复生产,重建家园,供销社、农业生产资料公司销售农具125万件。以后十多年,农具购销平稳。1978年以后,实行改革开放政策,大部分农具由个体商业户和个体手工业者销售。供销社对农具的购销额逐年减少,1987年只销售农具5.98万件。

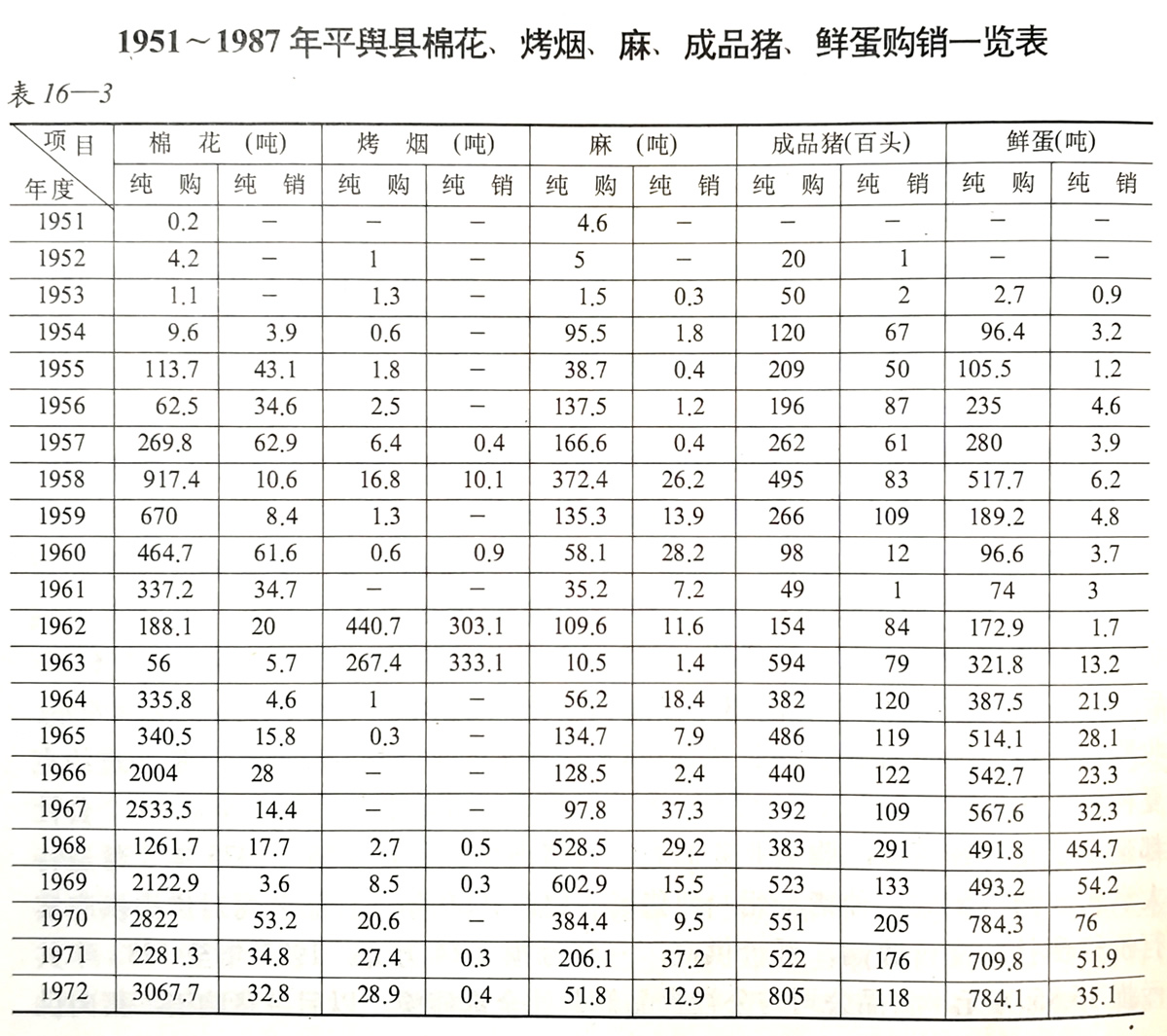

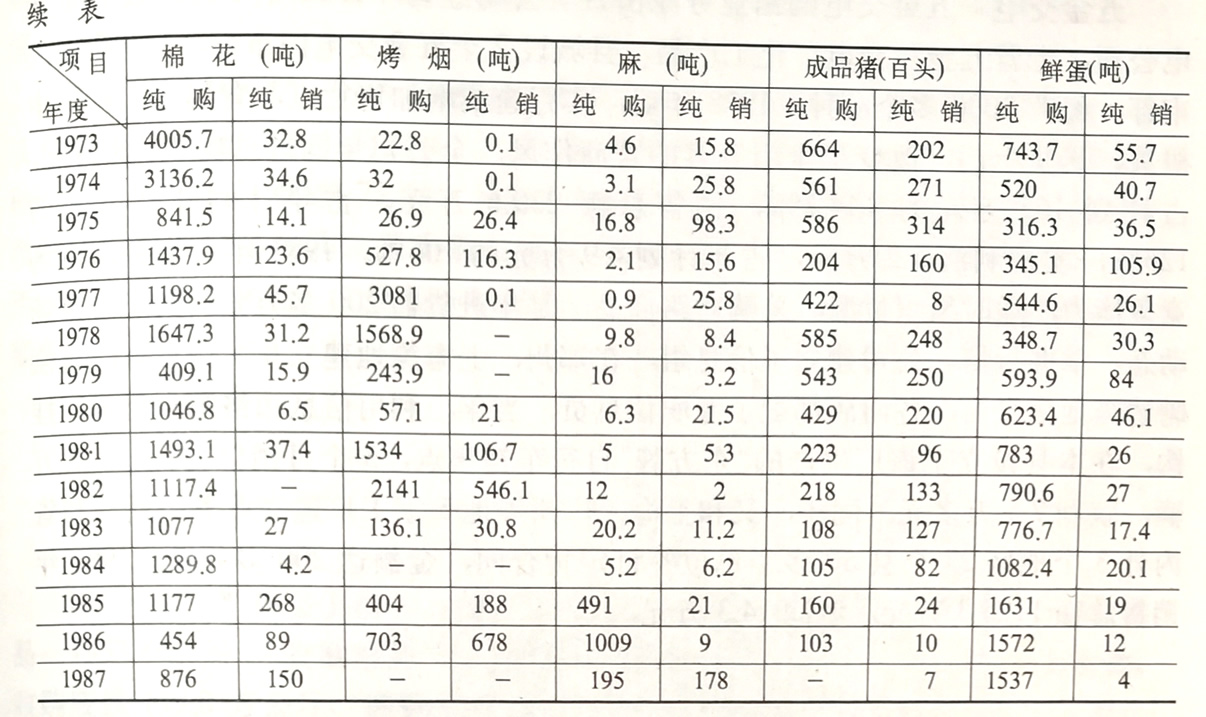

第四节 农副产品购销

棉 50年代初,棉花种植面积小,产量低,多为自产自用,少量通过集市交易调剂余缺。1951年10月,县供销社在杨埠建立棉花收购站,为了鼓励农民出售棉花,卖0.5公斤皮棉折4公斤小麦,顶公粮任务,是年只收购皮棉200公斤。1954年12月,县成立农副产品采购局,各乡成立农副产品采购站。农民选种优良品种,棉花产量提高。1955年收购皮棉11.37万公斤。1957年棉花收购任务由各乡基层供销社代购。1958年棉花种植面积扩大,收购皮棉91.7万公斤。1959年至1961年,棉花种植面积减少,收购量下降。1962年中央提出粮、油、棉并举的方针,县、社、大队层层建立棉花生产领导机构,供销社发放棉花预购定金,同时实行售棉奖励和换购政策,凡出售50公斤皮棉,奖励粮食17.5公斤,化肥25公斤,布证10市尺;售2~4级皮棉1公斤,换布证20市尺,5~7级皮棉1公斤换布证14尺,8~12级皮棉1公斤换布证10市尺。1964年县建棉花加工楼1座,安装轧花、脱绒、打包等机械,加快了棉花的加工和调运。1972年以后,棉花种植面积进一步扩大,产量提高,1973年全县收购皮棉400.7万公斤,是历史上收购棉花最多的一年。1980年后,农村实行家庭联产承包责任制,农民集中力量抓粮食,虽然国家采取措施鼓励种棉,但由于棉花投资大,投工多,棉价低,播种面积逐年减少。1987年,全县仅收购皮棉87.6万公斤。

麻 本县种植青麻历史悠久。青麻产量低,纤维粗,种植面积小。1966年从广西引进红麻种子,通过试种,推广全县。红麻产量高,纤维细,是麻纺工业原料,经济效益好,种植面积逐年扩大。1967年全县收购红麻47.5万公斤,1968年收购60.4万公斤,1969年达到81.5万公斤。后因生产过剩滞销,1981年全县只收购5000公斤,1987年收购19.5万公斤。

烟叶 50年代初期,本县只有少数农户种烟叶,种植面积小,产量低。烟叶收购由棉麻公司经营。1956年,国家号召农民多种烟叶,同时推广优良品种。但由于种烟工序多,投工大,再加炕烟叶技术不过关,收益低,烟叶生产发展缓慢。60年代,县政府成立烟叶办公室,把烟叶种植列入种植计划,强调落实种植面积,1962年收购烟叶44万公斤。后来因生产的烟叶质次价低,种植面积减少,收购量下降,1968年全县只收购2650公斤。1976年开始,从县到公社、大队逐级加强领导,确定人员专抓,从许昌请来技术员指导,种植面积扩大,收购量上升,至1978年,平均每年收购烟叶17.3万公斤。1985年1月,烟叶购销业务交给烟草专卖公司,是年收购烟叶40.4万公斤,1987年收购9万公斤。

蚕茧 本县农民历来喜爱养蚕。50年代初,家庭养蚕较为普遍,1952年至1957年,平均每年收购蚕茧1.47万公斤。1958年养蚕户锐减。1960年至1963年,年均收购只有200公斤。以后,收购量时起时落。1968年蚕茧收购量达16.4万公斤,1973年下降为3300公斤。1974年,为发展桑蚕,县农业局从浙江省溪口购进湖桑种子,分别在西洋店公社和万冢公社的几个林场育苗160多亩,1976年发展到350多亩,从此,养蚕业有所发展,蚕茧收购量增多。后因蚕茧价格低,养蚕户逐年减少。

蜂蜜 本县气候温和,盛产芝麻、油菜,蜜源广阔。有少数农户养蜂。蜂蜜收购量不大,仅供药用,很少食用。1980年以后,出现了养蜂专业户,在油菜花、芝麻花盛开季节,还引来很多外地养蜂户放养。1981年至1987年平均每年收购蜂蜜5.6万公斤。

生猪 养猪是本县农民的一项重要副业收入,农村家家户户都有养猪习惯。50年代初期,生猪为自由交易,国家收购量很小。1956年在杨埠、庙湾、射桥、寺耳埠口、万冢、郭楼、平舆、西洋店、万金店、和店等集镇设食品门市部,负责生猪收购和猪肉供应。是年收购生猪3.56万头。1958年私人养猪很少,集体圈养增多,由于饲养技术、卫生防疫等条件差,成品猪减少。1961年后,私人养猪数量增多,政府对生产队下达指令性派购生猪任务,生猪饲养量、收购量猛增。1966年县食品公司建6600平方米的种猪场,从正阳等地购进约克夏种猪100多头,每个公社分配4~8头,促进了养猪业的发展。全县14个公社都建立了食品经营处,购销业务扩大,但猪肉供应仍然紧缺。1975年8月遭特大洪水,圈房倒塌,种猪淹死,种猪场告终。1980年,食品公司对肉类供应实行价格倒挂,高价收购,低价供应,一年亏损2.74万元。1981年至1983年共亏损16.85万元,食品公司与公社食品经营处全部瘫痪。以后生猪购销,猪肉供应全由个体户经营。1987年全县生猪存栏8.96万头。

鲜蛋 鲜蛋是本县重要外调商品之一。60至70年代曾采取奖售、换购等措施,由各乡供销合作社收购,全县每年平均收购鲜蛋45万公斤,1972年达78.4万公斤。1978年后,农业生产迅速发展,粮食产量大幅度提高,促进了养殖业的发展,上市鲜蛋倍增,曾一度出现外调难的现象。

粉条、粉面 本县加工粉面主要以红薯为原料。50年代初,全县种红薯面积小,粉面、粉条、粉渣收购不多。1954年收购粉条1.6万公斤,1962年收购粉条2.9万公斤,1964年收购粉条121万公斤,粉面1.5万公斤。1965年至1975年,红薯种植面积扩大,平均每年收购粉条665万公斤。1976年至1980年粉条外调不畅,收购量下降。1981年后,粮食作物面积扩大,红薯面积减少,粉条、粉面收购量下降。市场上粉条价格高,农民生产的粉条都到市场上销售。1986年收购粉面1.8万公斤。1987年土产公司和供销社停止粉条、粉面收购业务,由市场自由交易。

第五节 日用品购销

百货1949年以前,杨埠、庙湾、射桥、万冢、平舆等较大集镇都有私营百货的店铺。1951年供销合作社经营百货200多种,私营布摊和百货商店35家。同年10月,汝南县百货公司在平舆县城建百货门市部,经营商品250多种,批发兼零售。1956年5月,在县城设针织、文具、五金交电、百货4个批发部和1个零售门市部、1个代销点。商品增加到1000多种。1954年9月,棉布实行凭证供应,是年棉布纯销售260万米,年底库存37.64万米。60年代,百货购销基本平稳。1975年,百货公司下设7.个门市部,3个批发部,主要经营纺织、针织、交电、化工4类商品5000多种。1978年后,市场活跃,百货公司、供销合作社积极开展购销活动,增加花色品种,组织工业品下乡,既方便了群众,又扩大了销售额。随着市场开放,国营、集体和个体商贩互相竞争。国营商业充分发挥自己的优势,扩大货源,引进新产品,送货到基层供销合作社,零售到农村。

1980年,百货公司组织24名推销员到毗邻安徽省5个县35个公社送货58次,销售商品650多种,销售额149.5万元。该公司全年销售总额1034.1万元,利润27.4万元。1987年,百货销售总额963.7万元,盈利10.9万元。

五金交电五金交电购销业务原由百货公司经营,1961年1月,设五金交电公司,专营五金、交电、化工产品,县城设2个五金交电门市部,1个化工门市部,经营3000多个品种。1978年后,实行逢集增加售货点,背集走工厂、串机关,送货上门,改变了坐门等客的官商作风。全公司年购进总额238.9万元,占计划165万元的144.7%,销售总额239.6万元,占年计划190万元的126%,实现利润5.2万元,占年计划4.9万元的106%。

1984年,为提高市场竞争能力,适时组织货源,采购对路商品,是年进货额200多万元。为了解市场动态,掌握行情,公司建立了信息组,在郑州、上海等地建立8个信息点,有偿聘请当地信息员,各门店都配了专职信息员。当年,利用信息和洛阳自行车厂挂钩,在本县设立了该厂生产的“东方牌”自行车销售点,5个月销售自行车1.5万辆,获利7.5万多元。同年,又和上海、广州等地5家工厂建立业务关系,和省内外3个地区27个县50多个单位签订定货合同,金额达200多万元。1987年销售总额1125.3万元,利润14.3万元。

第六节 烟草专卖

从1951年起,卷烟购销由烟酒专卖分处和副食品公司经营。当年销售卷烟622箱(每箱5万支,下同),1956年销售卷烟2978箱。60年代初,卷烟紧缺,凭票供应。1970年以后敞开销售,品种多为丁级、戊级卷烟。1984年10月建烟草局(公司)。是年购进卷烟1.18万箱,销售1.18万箱,销售金额443.3万元,利润2.9万元。1985年销售卷烟2万箱,销售金额774.8万元,利润12.1万元。1986年后,甲级、乙级卷烟销售量上升,丁级、丙级卷烟销售量下降。1984年至1987年,共购进各种卷烟728万箱,销售722万箱,销售金额3311.4万元,实现利润30.1万元。

第七节 医药购销

本县所需中、西药品主要由地区医药批发站调拨供给,不足部分从各地国营制药厂、批发站采购,或与邻邦县、市调剂余缺。县医药公司常年经销中、西药品2400多种,中药材近500种,各种规格的医疗器械、卫生敷料500多种。对各乡(镇)医疗单位、县直机关和农村医疗室以及个体零售户实行批发供应。医药公司设医药零售门市部,面向群众。为方便农村就近购药,在杨埠、李屯、万冢、射桥、庙湾、东和店等集镇设医药批发部,批发部从县医药公司进货,实行统一价格。

本县盛产中药材,分人工种植(饲养)和野生两大类。据1987年调查,全县有野生和种植饲养中药材8门118科345种。其中植物药材5门70科260种,动物药材3门48科71种,其它药材14种。1960年开始计划收购,县城设收购门市部,常年收购。采药季节派人下乡收购,委托基层批发部代购。1982年收购中药材499吨,总金额148.4万元,其中槐米、败酱草、板兰根等年产量都在50吨以上。

第八节 废品收购

1951年,各基层供销社开始回收废铁、废铜、麻绳头、旧鞋、头发等废品。1953年,全县收购废铁4.1万公斤,废铜2.2万公斤。1958年大办钢铁,收购废铁189.8万公斤,废铜9.43万公斤。1979年后,市场开放,供销社实行承包经营责任制,只收购大宗农副产品,放松了废品收购。1986年供销社恢复废品收购,是年收废铁11.8万公斤,废铜1000公斤,杂骨5500公斤,旧鞋1.8万公斤,杂胶3000公斤,麻头2000公斤。1987年收购废铁3.1万公斤,废铜1500公斤,杂骨6500公斤,旧鞋1.15万公斤,麻头4900公斤,杂胶1.6万公斤。此外,全县还有50多家个体户收购废品,超过供销社的收购量。