第二章 乡村建设

第一节 集镇建设

1951年境内有大小集镇39个,较大集镇有杨埠、庙湾、射桥,居民均在两千人以上。各集镇房舍简陋,街道狭窄,晴天尘土飞扬,雨天满街泥泞。1956年以后,由于政治经济形势的发展变化,有12个集镇自然淘汰,新兴集镇有老王岗、辛店、后刘3个,1987年全县共有集镇30个。

50到70年代中期,各集镇除人口、房屋增加外,其它无大变化。1976年到1987年集镇建设步伐加快,特别是乡政府所在集镇,是各乡建设的重点,改造旧街,开辟新街,办电、绿化,集镇面貌变化较大。

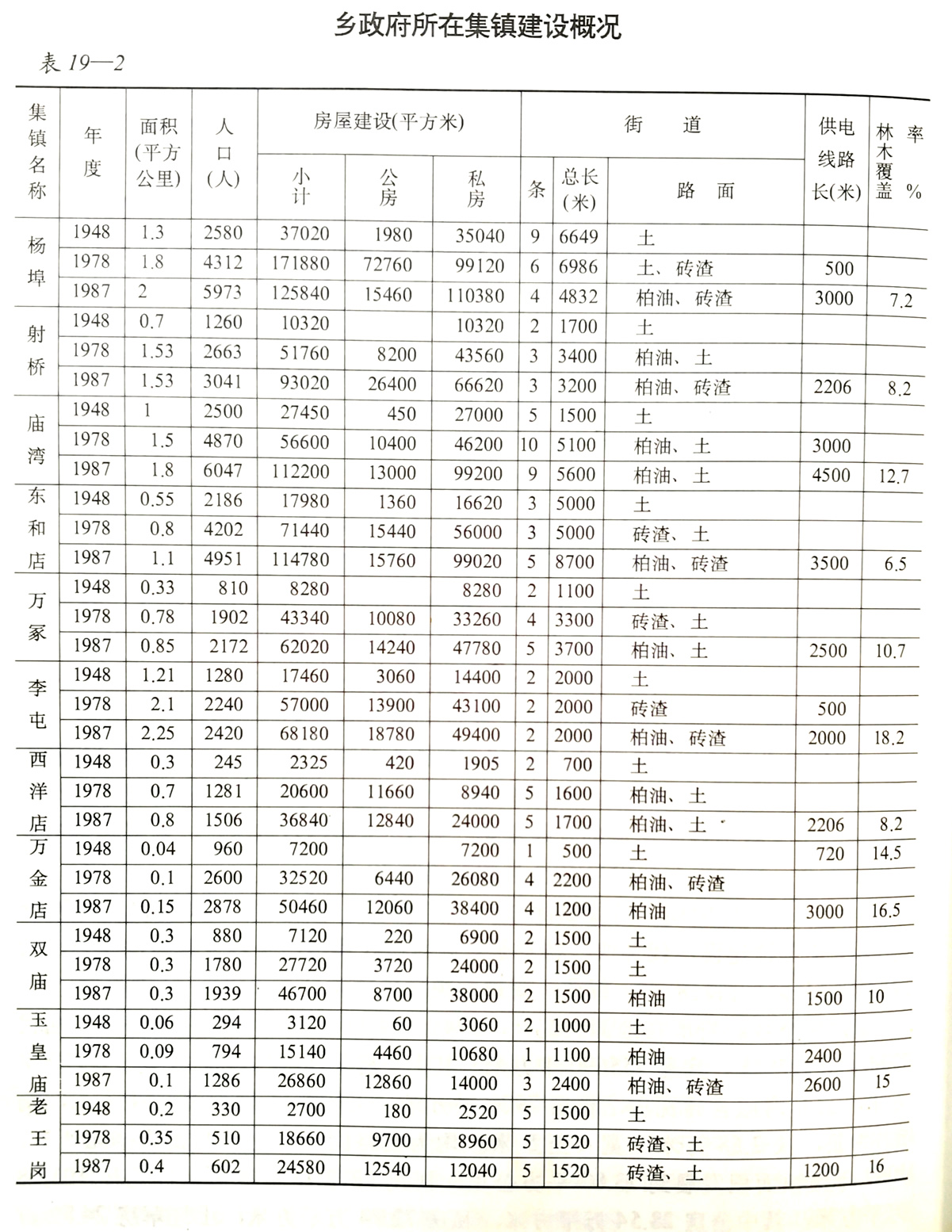

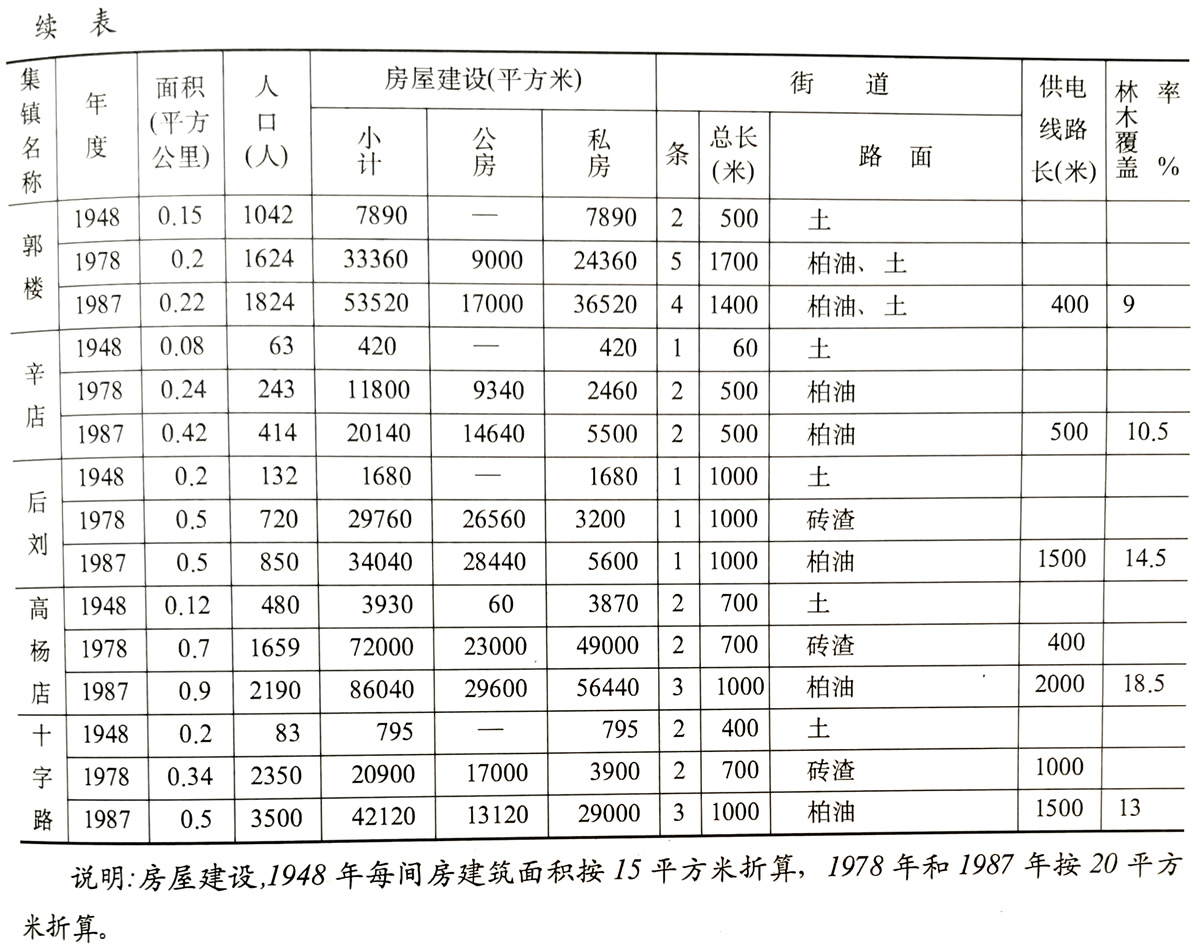

据16个乡政府所在地调查统计,1948年集镇面积共6.74平方公里,居民2731户15125人;房屋155690平方米,其中公房7790平方米,私房147770平方米,公私房屋含砖瓦房、楼房7920平方米,土坯草房147770万平方米;街道43条,长2.58万米,宽4至5米,均为土路面。其它公共设施一无所有。1987年集镇面积发展到13.82平方公里,居民9272户4.16万人;房屋101.28万平方米,其中公房28.54万平方米,私房72.74万平方米,土坯草房24.82万平方米;街道60条,长4.13万米,宽10米左右,大部分是柏油路面;输电线路长3.26万米;林木覆盖率平均为12.25%。

第二节 农村建房

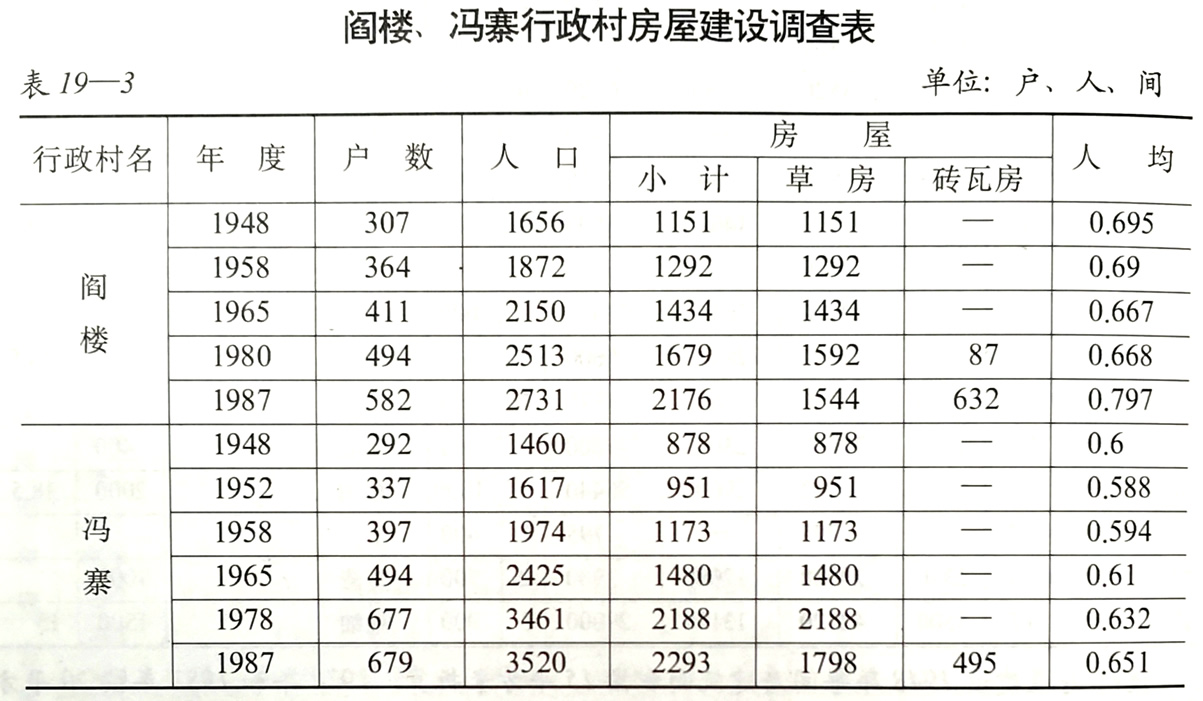

农民历来住土坯草房,砖瓦房、楼房很少。农家小院虽村村都有,而独立房屋居多。大家富户住四合院,一进、三进的大宅院极少。50年代初,经过土地改革,农民有了自己的土地,经济条件好转,翻修了一部分旧房,增添了一些新房。1958年大刮“共产风”,大队,小队可以无偿调用农民的房屋,也可随便调换居民住处,严重损伤了农民建房的积极性。1961年到1974年,集体用房如饲养室、仓库等兴建不少,居民住房增添不多。1975年遭受特大洪水袭击,全县倒塌房屋49万间,占房屋总数的94.3%,还有很多危房。大水过后,重建家园,打破原宅基地界线,以生产队为单位统一规划住宅、道路。新规划的住宅,一般每单元500平方米,安排两户,每户建正房3到4间,侧房1至2间的小院。群众自力更生,积极筹款,国家拨款扶助,房屋建设速度加快。1976年到1987年全县新建住房58.69万间,约1173.6万平方米,年均建房106.69万平方米。砖瓦房占建房总数的32.8%,其余大部分是砖墙草顶。万冢乡阎楼行政村和辛店乡冯寨行政村,经济条件和房屋建设在本县居中等,1948年两村有居民599户3116人,房屋2027间,人均0.65间;1987年居民1261户6251人,房屋4496间,人均0.715间。