第三章 民 兵

1947年平舆开始建立民兵组织,到80年代,民兵队伍由小到大,各级组约建立健全,武器装备不断更新,民兵素质逐步提高,在参军参战,剿匪反霸,维持社会治安和社会主义建设等方面,都起到重要作用。

第一节 民兵组织

1947 ,工作队发动贫苦青年积极分子组织民兵。县民主政府成立后,即成立县武装指挥部,区设指挥所,乡设中队,村设分队或班组。1951年2月4日统计,全县有民兵9314人。1952年至1955年,18至30岁的男性公民编为基干民兵,31至45岁的编为普通民兵。1956年8月,以高级农业社为单位建立民兵中队,全县共建343个中队,民兵2.9万人,其中基干民兵7208 人。1957年,民兵工作与兵役工作合并,一类预备役编为基干民兵,二类预备役编为普通民兵。乡设乡队部,生产合作社设中队,大的生产队设分队,小的生产队为小队。普通民兵不进行编队。1958年,实行全民皆兵,全县有民兵17.4万人。1959年元月,县建民兵师,公社建民兵团,管理区建连,生产队建排,作业组建班。凡年满16至50岁的公民,不分男女和民族,只要身体健康,拥护中国共产党领导,都参加民兵组织。16至30岁的男性公民编为基干民兵,16至35岁的女性公民和31至50岁的男性公民编为普通民兵。1960年一个公社建立一个民兵师,下设团、营、连、排、班。全县共建9个民兵师,63个团,322个营,1718 个连,4340个排,1.1万个班。其中独立特种民兵单位41个,民兵2546 人。1962 年,开展民兵工作“三落实”(组织落实、政治落实、军事落实),对全县民兵组织进行整顿,做到有组织,有干部,有活动。每个公社在民兵集中,交通方便,有利战备的大队建立武装基干连。1964年,撤销公社民兵师,全县为一个民兵师,扩大武装基干民兵,全县有4412 名民兵配备了武器。1969年12月,据国务院、中央军委《关于县组织武装基干民兵独立团的命令》,成立平舆县民兵独立团,下设3个营,3个直属连,1个直属排。1981年,按照中央关于缩小民兵组建范围,压缩民兵年龄,严格政治和身体条件的精神,取消县民兵师和公社民兵团建制,改大队民兵营为民兵连,生产队建民兵排(班)。县直工厂、企业单位根据人数多少,分别建立营、连、排。基干民兵与普通民兵分别编组,进行预备役登记。18至28岁经过基本训练的民兵和相同年龄的退伍军人及当年训练对象编入基干民兵,为一类预备役,其余编为普通民兵,为二类预备役。女民兵只编基干,不编普通。全县民兵总数由原来的20多万减少到7.5万人,约占总人口的10%。至1987年民兵组织机构未变。

第二节 民兵训练

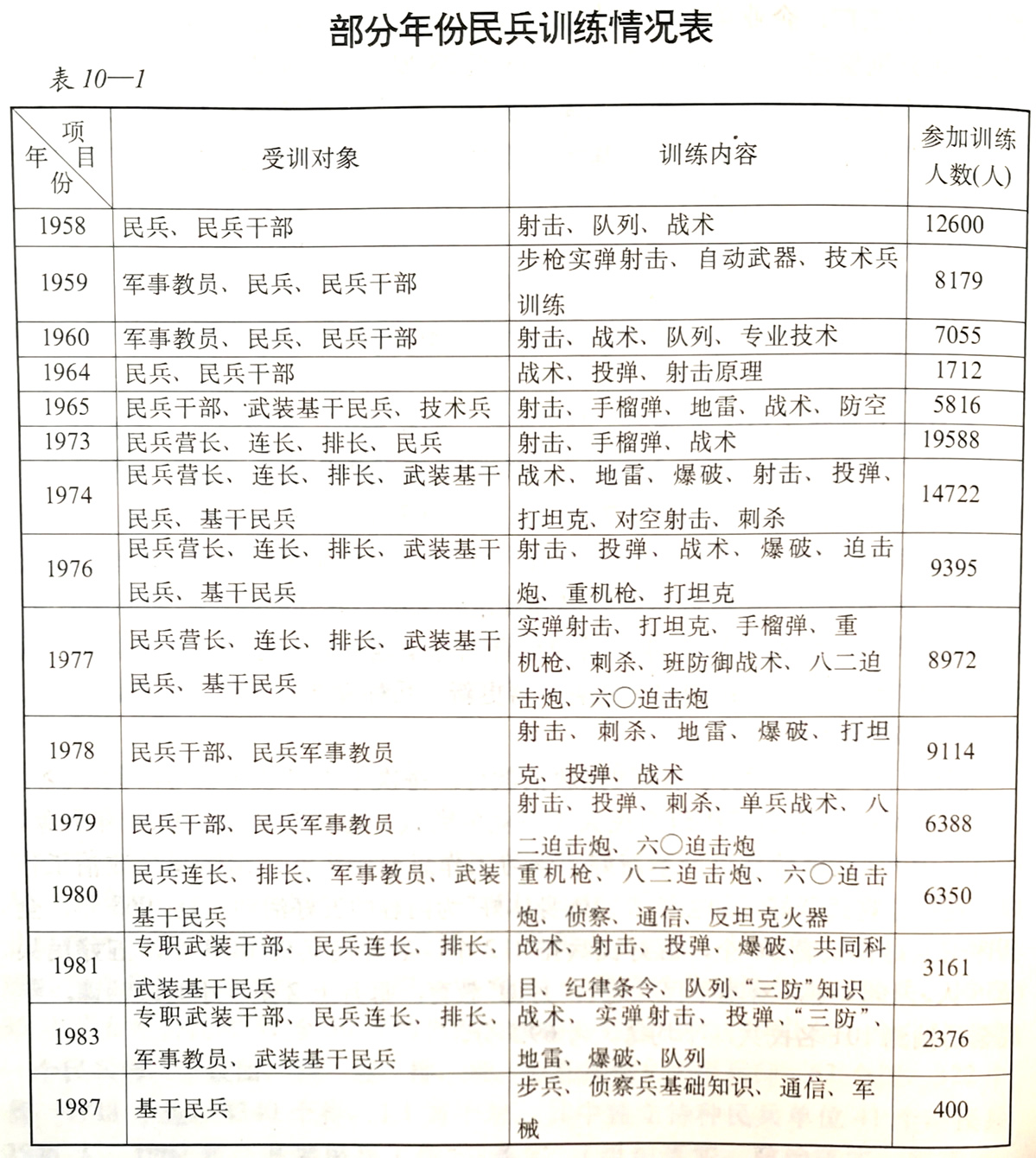

本县民兵训练采取统筹安排,分级训练,农忙务农,农闲练武,劳武结合的方法,提高民兵素质。1957年以前,每年冬春县集中训练区(乡)专职武装干部和小乡民兵中队长,每次5至7天。区、乡用3至4天时间训练民兵。训练内容主要是射击、投弹、刺杀、武器保管、队列等。1958年后,民兵军事训练走上正轨。按照中国人民解放军总参谋部规定的训练内容和要求,做到训练时间、内容和受训人员落实。1987年,县建综合训练基地一处,建房351平方米。民兵训练集中到基地。训练内容也随着武器更新、兵种发展而变化,每年训练合格率均达90%以上。

在进行军事训练的同时,加强政治教育。每次军训,政治学习时间不少于10%。平时结合中心工作组织民兵学习党的路线、方针和政策。1959年开始,在民兵中开展以“劳动生产革新好、学习工作思想作风好、国防观念政治工作好、爱护公物武器好、加强体育锻炼身体好”为内容的五好活动。至1963年,全县评出五好民兵营36个,五好民兵排412个,五好民兵班1833个,五好民兵6656人。1982年,对基干民兵进行“月课”教育,每月上2至3小时政治课。年底全县抽测101名民兵,平均每人考69.5分。

第三节 民兵任务

解放战争时期,民兵担负抬担架、送军粮的支前任务。淮海战役期间,平舆组织数百名民兵奔赴淮海战场,抬担架,送伤员。1948年,平舆处于“拉锯”状态,地方人民政权初建,民兵配合区武装工作队,打击国民党反动派残余势力,剿匪反霸,保卫新生的人民政权。土地改革时期站岗放哨,抓逃亡匪霸,维持地方治安。本县涝灾频繁,每遇洪涝灾害,县委、县政府、人民武装部即动员全县民兵奔赴抗洪抢险第一线。1954年,大水,县人武部组织7万多民兵参加抗洪抢险,救出群众7429人,牲畜2426头,粮食65万公斤,抢修河堤决口14处,加固险堤62段,挖排水沟1008条。六、七十年代治理洪河、汝河、小清河,修建宿鸭湖灌渠、修筑道路、农田建设等重大工程,都是以民兵为主力,各项工程都能如期完成任务。1980年以后,民兵参与社会综合治理,对安定社会秩序起到重要作用。