1949年以前,平舆只有铁业、木业、竹业、皮革、建筑、砖瓦和各种作坊等个体手工业,分散在农村和集镇。多数手工业者农忙务农,农闲做工,专业生产者不多。手工业产品盈利微薄,生产者仅能养家活口,无力扩大生产。中华人民共和国成立后,人民政府重视手工业生产,1952年组织个体手工业者走共同富裕的道路,建立手工业生产合作社(组),手工业工人有了自己的阵地,调动了劳动积极性,生产迅速发展。是年,从业人员3356人,完成产值238万元,占全县工农业总产值3077万元的7.73%。1958年工业大跃进,县属集体工业上升为地方国营工业,职工人数猛增,而生产仍为手工。经过技术改革,设备更新,木工使用带锯、圆盘锯,锻工使用扁担锤、气锤,体力劳动减轻。进入60年代,按照中共中央“调整、巩固、充实、提高”的方针,对工业进行了调整,关一批,转一批,大部分工厂退转为集体,国营工厂只保留4个。经过精简机构,下放人员,技术设备相对集中,产品质量稳步提高。1965年地方国营工厂增加到6个,集体工厂(社)16个,工业总产值303万元,占全县工农业总产值4113万元的7.37%。1966年“文化大革命”开始,工业处于停产、半停产状态,部分工厂亏损。1970年以后,生产形势逐步好转,同时兴建了化肥厂,扩大了酒厂、面粉厂等。至1978年全民工业企业增加到19个,职工1976人,集体工业发展到53个,职工2324人,工业总产值1809万元,占工农业总产值10085万元的17.9%。1979年以后,贯彻执行改革开放搞活的方针,调整工业布局,推行厂长负责制、任期目标责任制等一系列改革措施,工业企业迅速发展。特别是乡村工业、联户工业、个体工业,一经倡办,蓬勃兴起。止于1987年底,全县有全民工业企业20个,正式职工2212人;县属集体工业企业18个,正式职工970人;乡镇企业56个,职工2893人。工业总产值7229万元,占全县工农业总产值36355万元的19.9%。在经济体制改革不断深化和完善的过程中,各种性质的工业企业利用自己的优势参与竞争,15种产品被评为省、地区优质产品,12种进入国际市场。

第一章 工业体制

50年代初,平舆只有个体手工业,而后成立手工业生产合作社,到1958年开始有全民所有制工厂。进入60年代,以发展全民工业为主,同时巩固集体所有制工业。80年代,个体工业作为社会主义经济的组成部分再次兴起,形成了以全民工业为主体,集体、个体等多种工业企业并存的局面。

第一节 个体工业

1951年,从事铁、木、竹、皮等各类个体手工业者3356人,分散活动在农村和各大集镇,年产值74万元。1952年政府号召个体手工业者组织起来,大部分参加了手工业生产合作社,一部分转为农业。60年代初,市场松动,少数手工业人员利用农闲时间又活跃起来。“文化大革命”期间,把个体手工业生产当成“资本主义尾巴”口诛笔伐,个体手工业产品消声匿迹。1978年12月中共十一届三中全会以后,实行改革开放搞活的经济政策,个体手工业再次兴起,特别是各种小农具、生活用具和砖瓦生产发展较快。到1984年全县个体手工业人员达到2053人,年产值405万元,1987年发展到6909人,年产值2543万元。

第二节 乡镇工业

1956年全县有18个乡办手工业生产合作社,职工646人,年产值10.9万元。1958年实现人民公社化,全县建立8个人民公社,手工业生产合作社合并为8个社办工厂,职工增加到1607人。1961年社办工厂退转为生产合作社,职工精简为1060人,以后的十多年手工业生产合作社从人员到生产基本稳定。1975年8月特大洪水过后,全县开展生产自救,手工业生产合作社改称社办工。进入80年代,随着政治体制变化始称乡镇工业。各乡因地制宜,内部挖掘潜力,外地引进技术,充分发挥自己的优势,广开门路,办起了各种工厂。1987年全县乡镇工业企业有56个,,从业人员2893人,固定资产566.6万元,流动资金34.5万元,年产值895万元,利润101万元,税金18.4万元。

为了使农民尽快脱贫致富,各乡在办好乡镇工业的同时,采取乡村联办,村村户户联办等形式发展工业生产,有的坚持常年生产,有的农忙务农,农闲做工,既增加了农民收入,又搞活了市场。到1987年底,全县各种形式的村办价业(厂、组)发展到152个,从业人员4609人,固定资产:266.9万元,流动资金53.4万元,年产值840万元,利润152.6万元,税金14万元。

第三节 集体工业

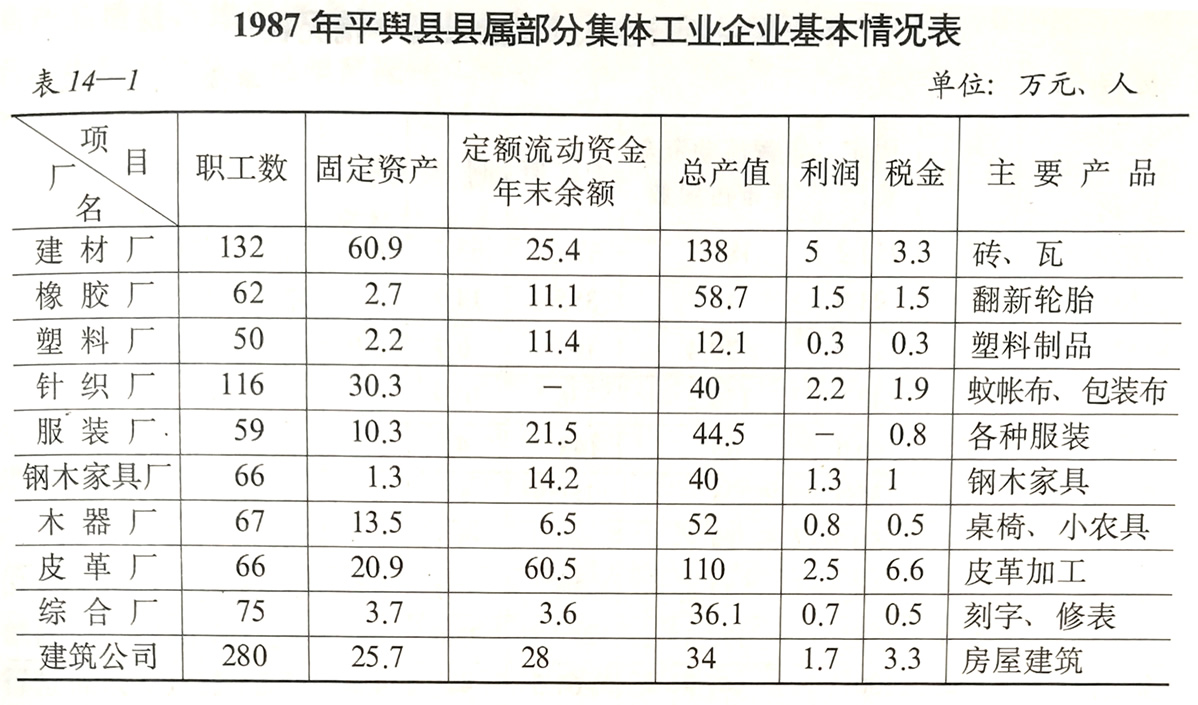

50年代初,人民政府号召个体手工业者组织起来,走共同富裕的道路。1952年城关和寺耳埠口的铁、木业个体生产者按照自愿原则,工具折价入股,建立了手工业生产合作社,参加106人,占全县手工业总人数的3%。合作社实行民主管理,统一核算,收益按技术高低、劳动力强弱和股金多少分配。1954年手工业合作社发展到6个,358人,占手工业总人数的10.7%。1955年农业掀起合作化高潮,带动了手工业合作化,是年,手工业合作社(组)发展到74个,入社(组)1453人,占手工业总人数的43.3%,其余人员参加了农业生产。1958年“大跃进”,县属手工业生产合作社全部上升为全民工厂,60年代初又退转为集体。经过精简机构,压缩人员,调整生产结构,1962年县属10个手工业生产合作社只有工人232人。时值3年灾害后的恢复时期,大小农具和各种生活用具奇缺,产品供不应求,各社为适应市场需要,逐步增加人员,扩大生产规模。同时改固定工资制为计件工资制或固定工资加超产奖励,工人加班加点,拚命大干,严把质量关,各社月月、年年完成或超额完成产值、产品产量等各项计划任务,社内积累增加,工人收入提高。“文化大革命”开始,打乱了手工业生产的正常秩序,生产水平下降。1967年工业与交通合并,管理混乱,手工业多年的积累被吃光花净。1970年集体工业隶属第二工业局,逐步恢复了各项规章制度,生产走上正轨,并先后建立了橡胶厂、塑料厂。1978年县属集体工业企业11个,职工598人,年产值281万元,占全县工业总产值1809万元的15.5%。1979年以后,经过调整、改革、整顿、提高、生产持续发展,至1年集体工业企业发展到18个,职工970人(不含临时工),年产值805万元,占全县工业总产值7229万元的11.1%。

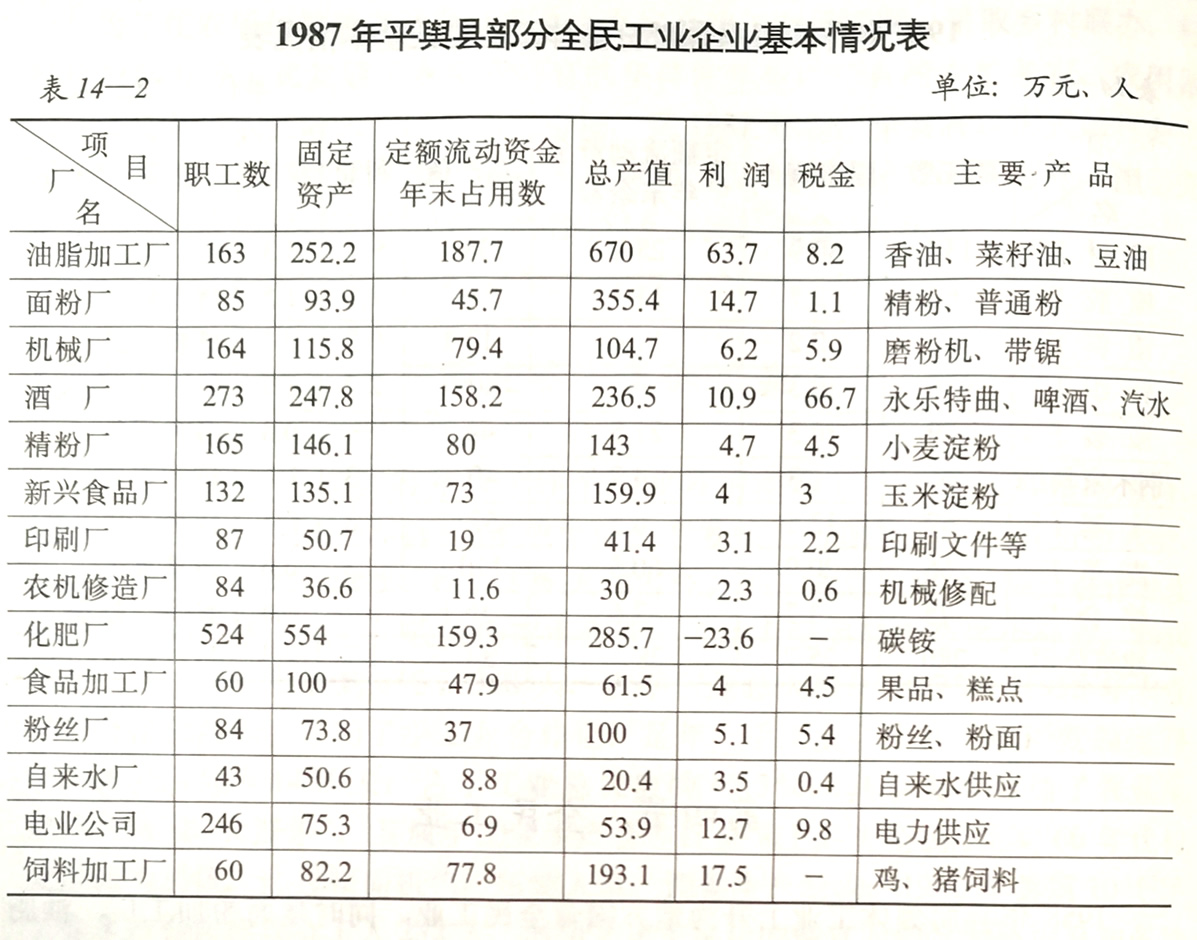

第四节 全民工业

1958年县属集体工业上升为地方国营全民工业,同时建面粉加工厂、油脂加工厂和造纸厂。1961年对工业实行关、停、并、转的政策,保留机械厂、印刷厂、电厂、面粉加工厂和油脂加工厂,其余退转为集体。1969年县拖拉机站修配车间上升为农机修造厂,并建酒厂。1971年建化肥厂,1978年建精粉厂,1984年建饲料加工厂。1987年全民工业企业有20个,职工2212人(不含临时I),年产值3071万元,占全县工业总产值的42.4%。其中年产值不足100万元的有农机修造厂、印刷厂、电业公司、食品加工厂、自来水厂;年产值100万元以上不足200万元的有机械厂、精粉厂、饲料加工厂、新兴食品厂;年产值超过200万元的有酒厂、化肥厂、面粉厂。油脂加工厂年产值为670万元,为全县工业骨干企业。