第二章 货 币

第一节 币 种

民国以前,平舆境内流通的货币有制钱、铜元、银两、银元等。

在射桥等地古墓中发现不同时期的古币,有贝币、蚁鼻钱(又名鬼脸钱,是周朝楚国的钱币)、铜方孔圆钱、五铢铜钱、开元通宝等。贝币是中国最早的货币,流通于商、周时代。

清末至民国,境内流通的制钱、银元,多铸于明、清。民国初年,沿袭“清制”,继铸银元、铜元,铜元有十文、二十文、五十文、百文、贰百文,面额越铸越大,质量逐渐下降。流通的银元有龙洋、站人、袁世凯头像、孙中山头像等。民国24年(1935),民国政府推行法币政策,禁止银元流通。河南省予泉官钱局、农工银行、省银行发行的钞票及直系军阀临时军用券相继发行。民国25年(1936)实行币制改革,只许中央银行、中国银行、交通银行和中国农民银行发行的货币流通,其它银行发行的钞票禁止流通。后民国政府大量发行法币,致使物价猛涨,法币贬值。

1948年6月,中原各解放区民主政府设立中州农民银行,发行的中州币,在平舆流通。12月,中国人民银行成立,发行人民币,陆续收回各解放区地方性货币。1955年3月,中国人民银行发行了新人民币,替代面额较大的旧人民币,以1元折合旧人民币1万元兑换。新人民币面额为壹圆、贰圆、叁圆、伍圆4种,辅币为壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角6种。新人民币发行时,县人民银行设10个兑换点,按1:10000的比例兑换旧人民币39.1万元。旧币兑回,全部销毁。1957年12月平舆开始流通面额为拾圆的纸币和壹分、贰分、伍分的金属币。1964年停发和收回苏联代印的叁元、伍元、拾元3种钞票。1979年,中国人民银行发行“建国三十周年纪念币”、“国际儿童年”、“二十三届奥林匹克运动会”、“中国出土文物青铜器”、“辛亥革命七十周年”等金属纪念币,均为少数人珍藏,很少在市场流通。1980年发行4种金属币,面额为壹角、贰角、伍角(均为铜币)、壹圆(镍币),市场上很少流通。

1987年,平舆市场流通的人民币,面额为壹元、贰元、伍元、拾元、壹角、贰角、伍角、壹分、贰分、伍分。是年中国人民银行发行的伍拾元、壹佰元人民币和新版壹角、贰角、伍角、壹元、贰元、伍元、拾元人民币均在平舆城乡流通。

第二节 货币流通

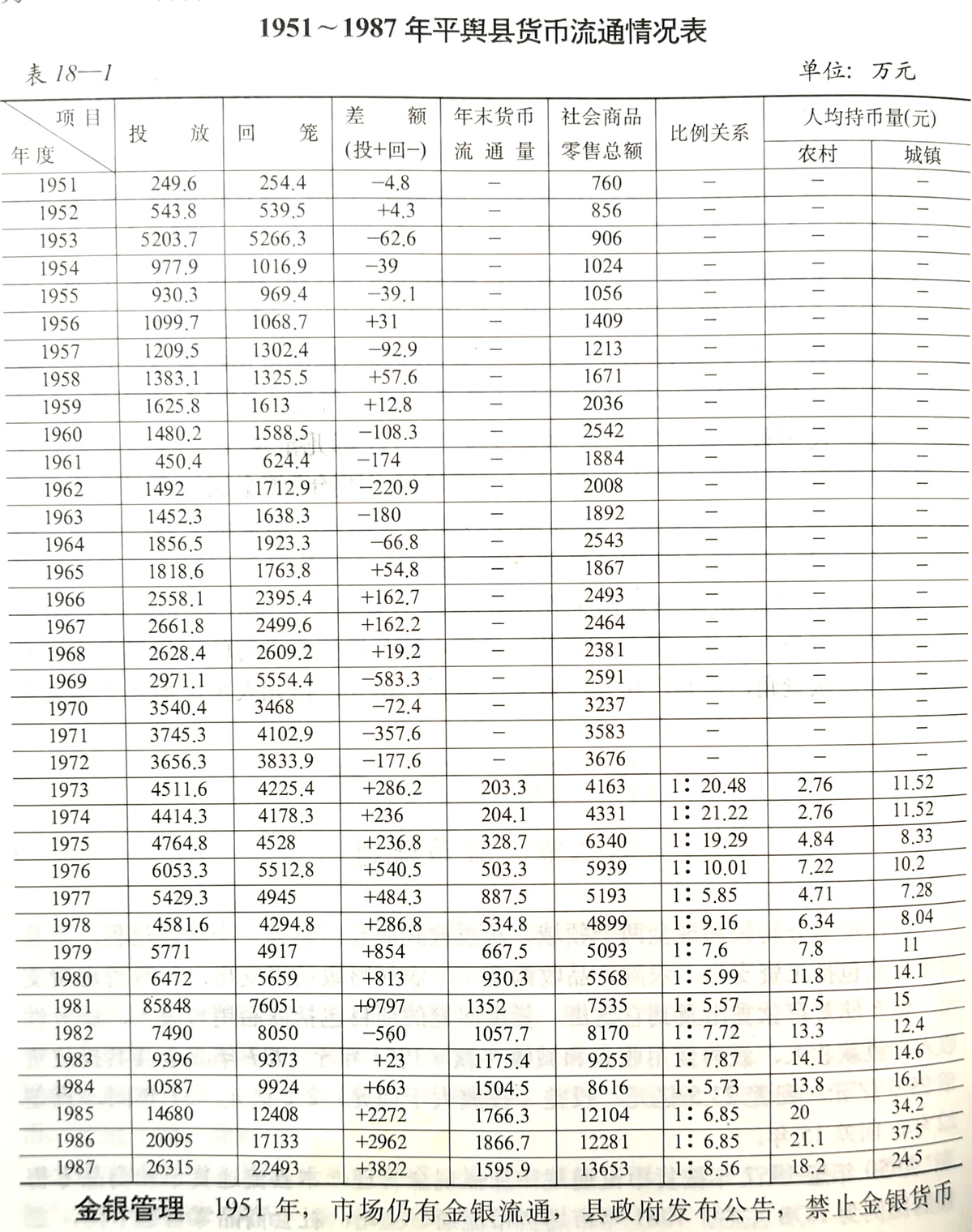

货币流通分转账和现金两个领域,从投放到回笼结束为一个流通过程。本县货币投放包括工资支出、农副产品收购支出、农村财政信用支出、行政管理费支出、城乡储蓄存款支出及其它支出。货币回笼的项目包括商品销售收入、服务性收入、税款收入、农村信用收入和城镇存款。1951年至1987年,全县共投放货币25.6亿元,回笼23.5亿元,投差(投放大于回笼)2.1亿元。37年间,投差22年,回差15年。

1950年至1957年按货币流通规律加强现金管理,本县流通货币和商品零售额的比例为1:8左右。1961年市场货币流通量猛增,社会商品零售额下降,二者比例为1:2.94,降低到1949年后最低点。是年,紧缩货币投放,大力组织货币回笼。至1964年,二者比例恢复到1:8。70年代,货币流通正常。1980年至1986年货币流通量与商品零售额的比例在1:5.7至1:7.8之间,1987年为1:8.56,物价稳定。

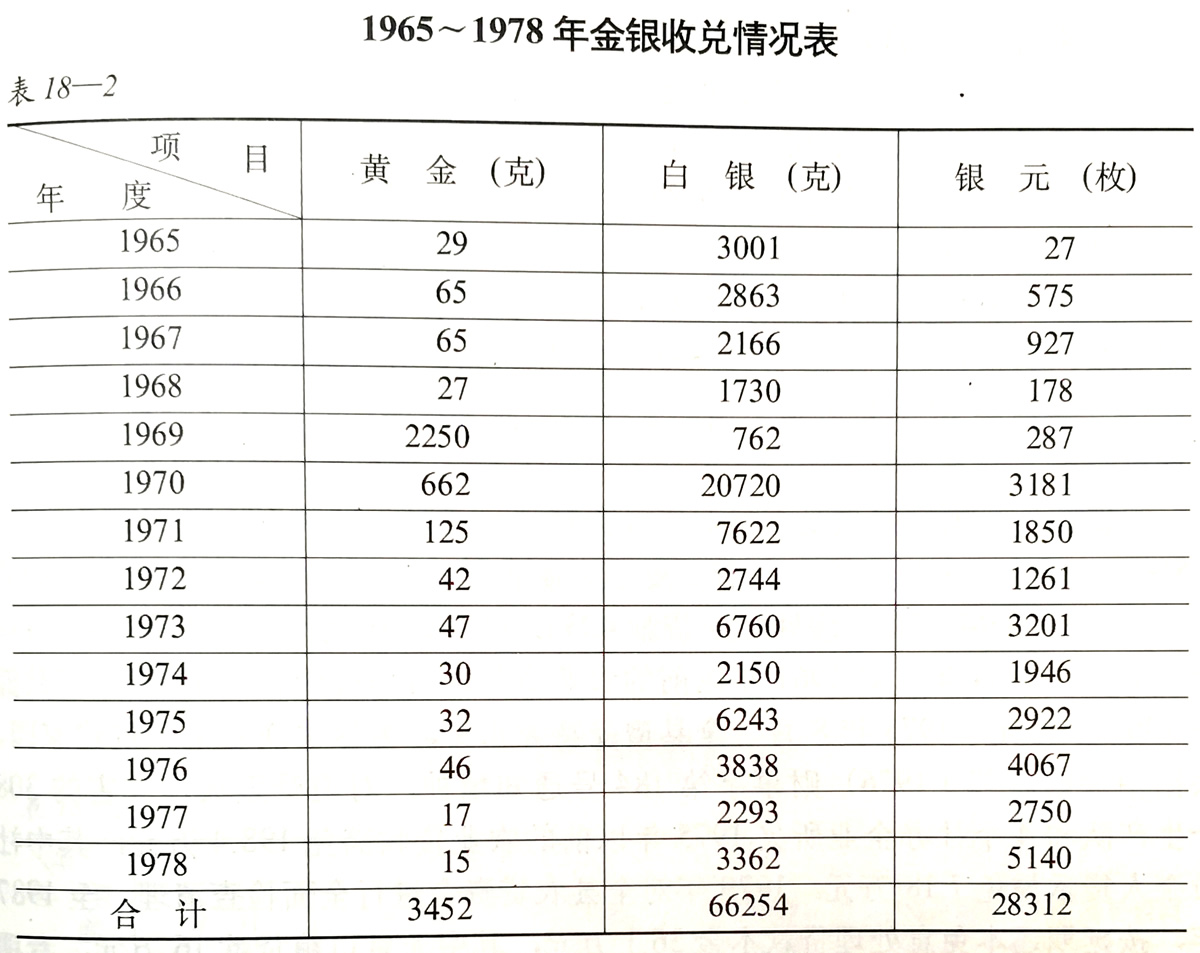

金银管理1951年,市场仍有金银流通,县政府发布公告,禁止金银货币和金银制品在市场流通,不准私人收购和兑换,取缔金银黑市交易,打击投机倒把。并按国家统一定价,由县人民银行统一收购、兑换和管理。1965年至1978年,全县共收兑黄金3452克、白银66254克、银元28312枚。

1978年以后,国家实行开放搞活的经济政策,市场金银制品逐渐增多,价格高于国家收兑价。1987年,银行出售金戒指,每克126元,市场价每克140元。