第二章 城镇居民生活

第一节 收 入

一、职工收入

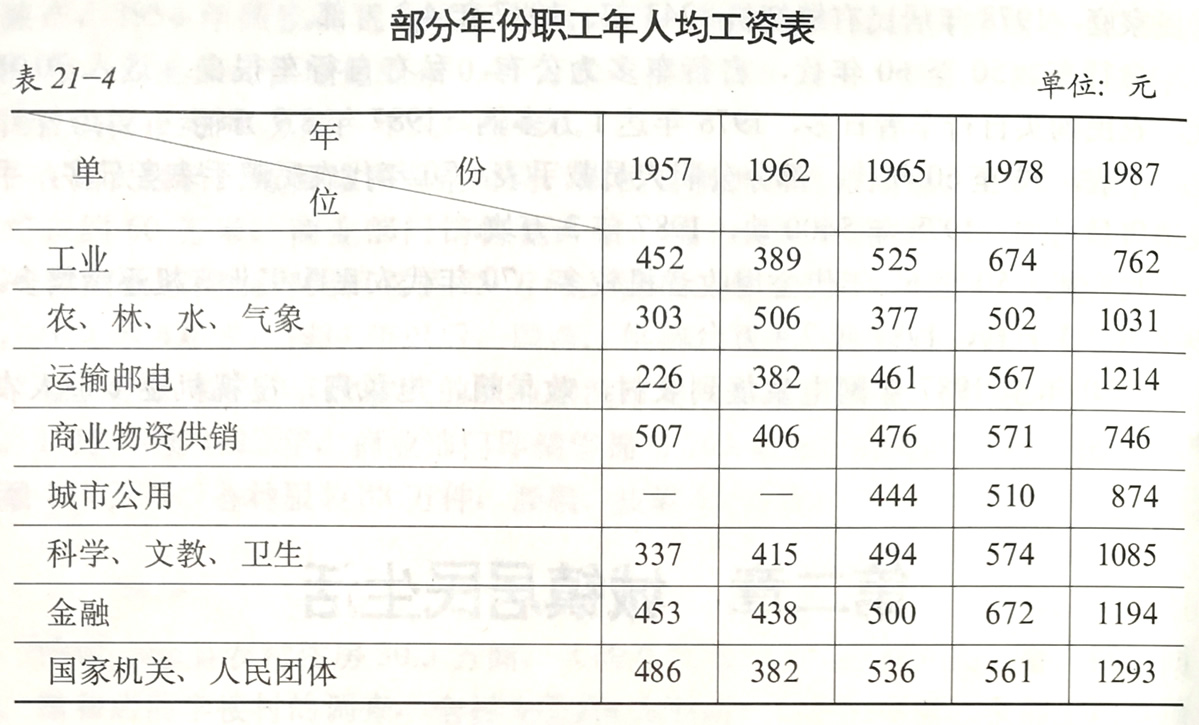

1949年至1951年9月1日前,国家对职工实行包干供给制和薪金制(工资制),均以粮食(米、麦)为标准计算,折合人民币年人均收入151元。1951年9月1日起,实行包干供给制的工作人员,生活费由以粮食计发改为按工资分计发,折合人民币年人均收入168元。1955年7月1日起,职工工资全部改为货币工资制。改革工资待遇后,工作人员个人及其家属的一切生活费用,均由个人负担。1957年职工年人均收入450元。

1958年至1961年,受“反右派”、“反右倾”、“大跃进”和民主革命补课的影响,职工工资总额比1957年下降9%,而职工总人数增加33.8%。1962年职工年人均工资434元。

1963年为40%的职工调整工资,并由二类地区工资标准改为三类地区工资标准。1965年职工年人均工资486元。1977年调整工资,1978年职工年人均工资513元。1979年给40%的职工调整工资,同时由三类地区工资标准改为四类地区工资标准。1981年、1982年又连续调整职工工资。1985年实行工资改革,由四类地区工资标准改为五类地区工资标准,1987年职工年人均工资1042元。

二、居民收入

1950年前后,城镇居民以农业为主,少数兼营手工业、商业和饮食服务业,收入水平和农民基本相同。

国民经济恢复时期,随着县委和县人民政府的设置,县城工业、手工业、商业、交通邮电和文化教育卫生事业迅速发展,居民生产门路增加,从业人数剧增,收入提高。1952年人均收入96元。

在农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造中,城镇个体手工业、商业和饮食服务业成立了合作社(店、组),同时对于粮食(包括熟食)、棉花(包括棉布和棉制品)的经营被限制或取缔,居民收入有所下降。1957年人均收入92元。1958年,城镇居民被纳入工、农、商、学、兵“五位一体”的平舆人民公社。公社统一核算,实行工资制和供给制相结合的分配制度,生产下降,居民收入锐减。1962年人均收入33元。

1962年,人民公社实行以生产队为基本核算单位,恢复社员自留地和家庭副业,开放市场,并将隶属于平舆人民公社的城关,单独成立城关人民公社,取消生产大队一级领导,实行以生产队为基本核算单位,生产迅速恢复和发展,收入增加。1965年人均收入196元。1966年至1978年,居民利用城镇优势创办了一批集体所有制企业。1978年人均收入266元。1980年根据中共中央全国劳动就业工作会议精神和中共中央、国务院关于广开门路,搞活经济,解决城镇就业问题的若干决定,城镇居民解放思想,广开门路,发展生产。1987年,城镇集体所有制企业由1979年的10个增加到77个,职工由2107人增加到4457人,个体劳动者由60人增加到1842人。城镇居民年人均收入916元。

第二节 消 费

一、饮食

1952年以前,职工集体伙食单位粮油不定量,城镇居民吃粮到市场购买,1953年下半年开始计划供应。

1954年,按照国家粮食统购统销政策,县人民政府规定:机关干部、中等学校以上的教职员工、邮电工人,每人每月供应原粮20公斤(其中细粮8公斤);手工业工人、中学生、小学教师、医生、演员、船民每人每月供应原粮20公斤(其中细粮3公斤);城镇居民每人每月供应原粮19公斤(其中细粮1.5公斤)。职工每人每月供应食油0.25公斤,城镇居民每人每月供应食油0.2公斤。

1955年10月至1960年9月,在城镇人口中,根据脑力劳动和体力劳动的区别,重体力劳动、一般体力劳动、轻体力劳动的区别以及10周岁以下儿童年龄大小的区别,实行四等六类十二级的定量标准。定量每月供应城镇人口吃粮8.5万公斤,人均15公斤,并由原粮改为成品粮。

1960年10月1日起,除高空、高温作业工人外,一般职工和城镇居民每人每月吃粮标准降到13.5公斤。1961年8月至1964年9月,在13.5公斤的基础上每人每月再节约1.5公斤,年人均口粮144公斤(其中细粮30%),食油1.2公斤(城镇居民0.6公斤)。1964年10月取消节约用粮的规定,年人均口粮162公斤,食油3公斤(城镇居民2.4公斤)。1966年,对学生、儿童进行了口粮补助。1972年一般职工每人每月定量14.5公斤,城镇居民每人每月定量13公斤,食油一律为0.5公斤,直至1987年未变,但供应细粮的比例由70%、80%、90%变为100%。

二、衣着

1949年至1950年夏,职工冬穿灰色土布棉衣,夏穿灰色或白色土布单衣,被子1条。城镇除少数工商业者和医务、教育工作者穿着机织细布外,一般居民和农民相同。1950年至1954年,蓝、白棉布和黑、蓝呢子布逐步增多,城镇居民一般冬有棉衣、大衣,夏有2至3套单衣。1954年至1984年棉布凭证供应,职工和城镇居民供应标准虽与农民相同,但因经济条件不同,穿着优于农民。1985年棉布、棉织品、棉花制品放开供应以后,各种花色的棉布、涤卡、涤纶、三合一、凡尔丁、毛华达、针织、混纺大量上市,中西款式的男女成衣满足供应。50至70年代一直穿灰、蓝、黑、黄和绿颜色的中山服、青年服、工作服,到80年代,逐渐为各种花色、各种布料、各种款式的衣裙、西服、夹克所取代。

三、住房

1950年以前,城镇居民住房约2.1万平方米,人均8平方米。1951年至1957年,国家投资、群众集料新建一批住房,城镇住房面积增加到6.1万平方米,但随着城镇人口的增多,人均住房面积有所下降,为5.8平方米。1958年至1965年,国家投资建住房1万平方米,城镇人口精简25%,人均住房8平方米。1966年至1975年,国家投资建住房3.8万平方米。1975年至1978年,在修缮水毁住房的同时,国家投资新建住房3.3万平方米,集体和个人建房2.1万平方米,人均住房7平方米。1979年至1987年,个人、集体建房16万平方米,国家投资建房6万平方米,人均住房达到10.5平方米。

四、用物

1950年以前,城镇居民家庭用物大体和农民相同。少数工商业、医疗卫生和饮食服务业工作人员,有木桌、木凳、木床和木箱。50年代居民用物无大变化。以后20多年,随着经济的发展,人民生活水平逐步提高,家庭用物日渐增多,自行车、手表、收音机、缝纫机一步步进入居民家庭。特别是1980年以后,居民家庭用物的档次进一步提高,电视机、电风扇等各种家用电器越来越多。据古槐镇100户居民的调查:

1952年有手表13块,自行车13辆。1957年有手表11块,自行车21辆,收音机2台,缝纫机2部。1965年有手表18块,自行车29辆,收音机1台,缝纫机3部。1978年有手表81块,自行车52辆,收音机34台,缝纫机9部,电风扇2台,大立柜6个。1987年有手表200块,自行车110辆,收音机56台,缝纫机41部,录音机35台,洗衣机45台,电风扇130台,电视机56台(其中彩色电视机36台),电冰箱12台,大立柜80个,组合柜4套。