1951年复置平舆县以后,开始县城建设。兴建的重点是机关、学校房舍、文化设施,开辟、改造新旧街道。到50年代末,各行各业活动区已大体界定,县城雏形可见。60至70年代,随着经济建设的发展,县城人口增多,建设项目扩大,建筑质量提高。农村集镇建设也发生了很大变化。1975年特大洪水过后,农村在一片颓垣断壁的废墟上统一规划住宅,建造房舍,修筑道路,面貌日新。至1987年,县城面积由1951年的0.07平方公里扩大到4平方公里,人口由千余人增加到1.7万人,平房、楼房鳞次栉比,15条街巷有13条是柏油或水泥路面,供电、供水、排水等设施配套,林木覆盖率24%,作为新兴县城已初具规模。乡村居民住房大部分由低矮狭窄的土坯草房改变成砖墙草顶,一部分先富起来的农民住上了砖瓦房。

第一章 县城建设

第一节 街 道

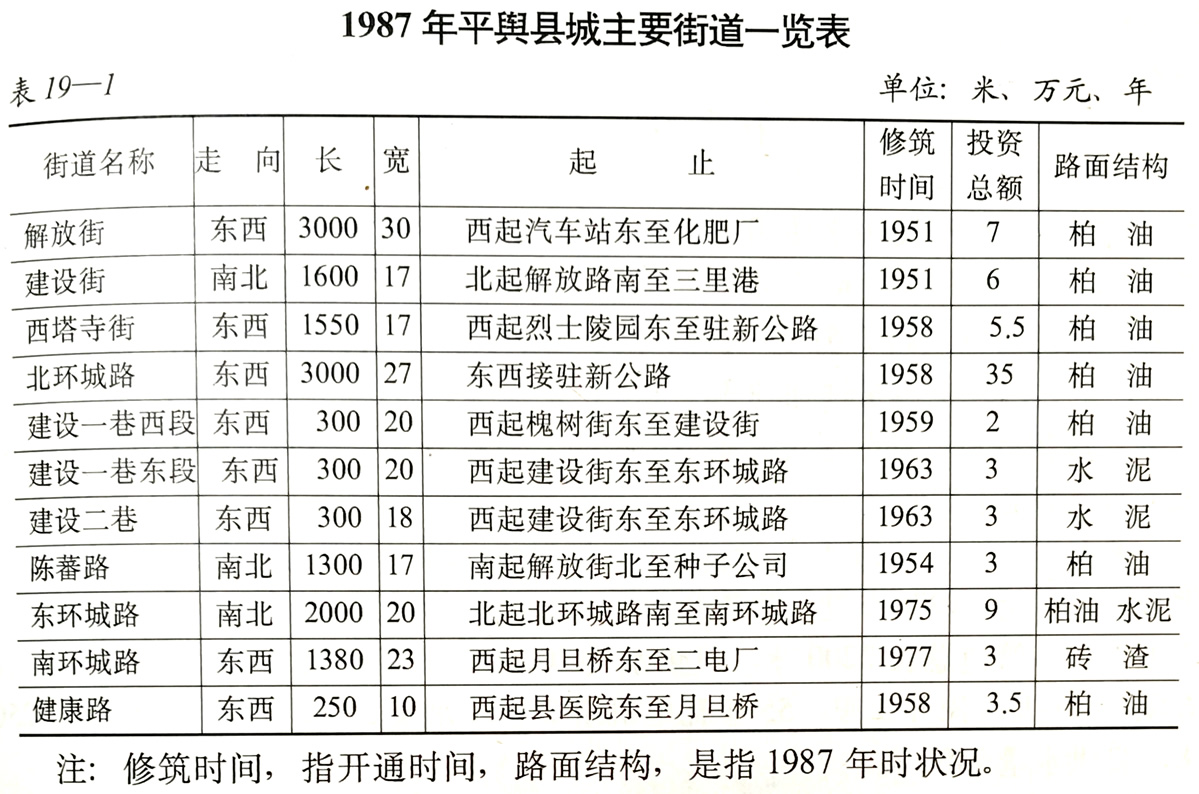

复置平舆县时,平舆是一个普通的乡村集镇,只有东西向、南北向十字交叉两条街,长530米,宽4至5米。1951年确定为县城以后,开始开辟新街,扩建旧街。县直机关职工利用工余时间和群众一起参加劳动,挖沟运土,整修路基,经过10年辛苦劳动,开辟新街6条,改造旧街2条。1962年以后,陆续增加整修街道资金,拓宽路基,改造路面,同时开辟新街7条。至1987年,先后投资81.5万元,修建大小街道15条,总长15480米。

第二节 房 屋

1949年平舆集居民200户,房屋约600多间,除庙宇外都是土坯草房。1951年春确定平舆集为县城,开始兴建县委、县政府和县直属机关用房。建筑材料就地购买,动员群众扒寨墙,运砖瓦,送木料,建筑工人加班加点施工,至1952年建起平房302间约6040平方米。以后县直机构逐步增加,各行各业发展,房屋建设也日趋增多,50年代末建筑面积达5.4万平方米,大部分是砖瓦平房。60年代初期,精简机构,下放人员,后期处于“文化大革命”动乱的高峰,建设项目减少。70年代新上建设项目增多,特别是工业,兴建化肥、酿酒等工厂,建设规模大,时间要求紧,质量要求高,承建单位均按合同完成任务。10年时间行政机关、企事业单位共建房屋5.23万平方米。80年代,发展国民经济贯彻执行改革开放搞活的方针,基建项目增多,楼房建筑占很大比重。至1987年县城房屋建筑面积已达55.41万平方米,其中平房36.2万平方米,楼房89幢11.08万平方米,居民私人建房8.13万平方米。

第三节 公共设施

照明 平舆居民历来使用植物油照明。1951年以后农村使用煤油照明者日渐增多,机关、学校照明全部使用煤油。1956年建立火力发电厂,发电容量30千瓦,架设输电线路2公里,供县城机关团体照明,年供电量6.6万度。1967年电厂扩大,发电容量增加到300千瓦,输电线路12公里,年供电量66万度。1970年改用网电,部分居民开始用电照明。1987年输电线路总长19.5公里,县城居民全部用电照明。

供水 1971年房管所成立水管班,打深井1眼,设管道两条长1400米,日供水量300吨。1976年建立平舆县水厂,有职工18人,打深井2眼,55千瓦电机组1台,管道总长2200米,日供水量700吨。1987年水厂易名自来水公司,有职工49人,深井3眼,55千瓦电机组2台,水泵5台,供水管道总长8250米,日供水量2400吨。

排水 50年代采取挖沟排水的方法排除街道积水。60年代初,修筑解放街和建设街两侧的排水道。排水道为砖砌,深、宽各1米,长3050米,上盖水泥板。到1987年,按照统一标准先后修筑8条主要街道的排水道,总长6450米。其余街道为明渠排水。

公厕 1951年到1984年,县城只有3座公共厕所,与县城发展不相适应。1985年到1987年先后改造修建公共厕所6座,全为砖墙瓦顶,水泥砌池,总面积310平方米。

第四节 绿 化

街道绿化 1958年春绿化解放街,街道两侧各植梧桐树1行,株距5米,共植520株。1965年更新树种,伐去梧桐,改植法桐520株,成活90%,到1987年已绿树成荫,覆盖街道,是县城绿化最好的一条街。建设街、西塔寺街、环城路等街道两旁,也曾多次植树,但树苗成活率不高。

小清河绿化 小清河是县城绿化的重点之一。从1985年春开始,县城各单位工作人员,义务参加小清河两岸植树。在长2400米的堤岸上,按照统一规划标准两岸各植树6行,行距、株距各2米,共植杨树1.44万株,到1987年已变成茂密的林带。

烈士陵园绿化 西塔寺烈士陵园占地面积9.25万平方米。60年代开始,县直属机关职工义务劳动,平整土地,植树造林。1969年春植柏树两行,株距、行距各4米,共植45株。1977年春植水杉,株距、行距各4米,共植600株,成活480株。1981年春植柳杉、侧柏、刺柏,株距、行距各4米,共植354株。至1987年累计植树1400余株,在陵园职工精心管理下,各种树木枝繁叶茂,茁壮生长。

机关、居民住宅绿化 机关驻地和居民住宅绿化基本上是和房屋建设同时进行的,竣工一个项目,绿化一片宅地。机关驻地多植风景树、果树和用材树;居民住宅多植果树和用材树。

50年代中期,县城林木覆盖率7%,1958年滥砍滥伐,覆盖率下降为2.5%。60年代开始,每年春季县城各单位组织职工、群众植树造林,到1975年县城林木覆盖率增长到12.2%,1987年达到24%。