第一章 自然环境

第一节 地质 地貌

一、地质

平舆县地质属第四纪冲积层。地表12米以下为淤沙,60米以下为岩层。地质构造为凹陷地,沉降不剧烈,冲积层不厚,是比较稳定的地区。

二、地貌

全县地貌广阔低平,起伏不大。西部稍高于东部,中部稍高于南北两侧。

中部沿驻新公路一线,李屯乡前岗一带海拔47米,平舆县城海拔43.8米,万金店海拔44米。

南部沿汝河一线,白龙王庙海拔47.5米,蛟停湖海拔41米。

北部沿洪河一线,后刘海拔43.5米,庙湾海拔41米,高杨店海拔40米,杨埠海拔39.5米,双庙乡南营坡海拔38米。

坡降为1/4000~1/6000。但平中有高有洼,平原高地和坡洼地交错分布。平原高地主要分布在洪河、汝河之间和洪河左岸,面积约966平方公里,占全县总面积的75.4%。平原洼地主要分布在洪河、汝河的一些支流河道两岸,平原高地之中亦有局部洼地,面积约316平方公里,占全县总面积的24.6%。80年代,坡洼地面积较大的有19处:管坡(李屯乡北部)、宋坡(辛店乡西部)、孙坡(老王岗乡东北部)、韩坡(辛店乡西部)、南营坡(双庙乡东南部)、张坡(双庙乡谢庄)、胡家窑(东皇庙乡东北部)、念张坡(庙湾乡东南部)、倪港洼(庙湾乡西北部)、三秦坡(十字路乡东北部)、雍乐东坡(十字路乡东南部)、韩寨坡(玉皇庙乡西北部)、曾庄坡(玉皇庙乡曾庄西南)、老王坡(射桥乡茅河两岸洼地)、刘吾坡(后刘乡西北部)、许坡(万冢乡西南部)、余坡(玉皇庙乡西南部),大黄港洼地及郭冲、黄洼、杨埠集周围坡地,以上洼地绝大部分因地下水位下降和多年的治理,已经成为可耕地。

第二节 气候

平舆县属于北温带大陆性季风气候区,是亚热带向暖温带的过渡地带,兼有两种气候带的气候特征,四季分明,季风气候影响明显,多洪涝、干旱等自然灾害,属于淮北平原温暖易涝区,对农业生产影响很大。

一、日照

平舆县太阳高度在34°16'~80°70'之间变动,1988~2000年平均日照数为2016.3小时,日照率为46%,幅度在1862~2274小时之间。6~8月日照时间最长,月平均199.6小时。12月、1月、2月最短,月平均135.1小时。

日照的各季分布:春季(3~5月)占26%,夏季(6~8月)占30%,秋季(9~11月)占24%,冬季(12~2月)占20%。

二、气温

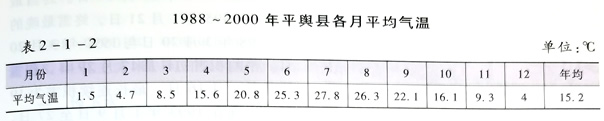

平舆县1988~2000年平均气温15.2℃。最高年份(1998年)为15.8℃,最低年份(1989年、1991年)为14.9℃,极端最高气温40.0℃,出现在1988年7月19日,极端最低气温-16.0℃,出现在1991年12月29日。各月平均气温变化较大,1月份最低,平均气温为1.5℃,7月份最高,平均气温为27.8℃。

平舆县1988~2000年稳定通过0℃积温初日为1月29日,终日为1月5日,初终间日数345天左右,其间积温为5526.9℃。稳定通过10℃积温初日为4月1日,终日为11月11日,初终间日期数224天左右,其间积温为4854.0℃。

三、降水

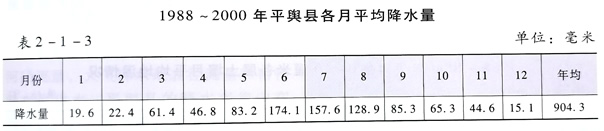

1988~2000年平均降水量为904.3毫米,降水量最多年份(1998年)为1536.6毫米,最少年份(1999年)为708.1毫米,降水量四季分布为:春季占21%,夏季占51%,秋季占22%,冬季占6%。

四、风

全年风向变化明显,春季多东风或东南风,夏季多南风或西南风,秋季多西风或西北风,冬季多北风和偏北风,年平均风速为1.8米/秒~2.7米/秒。风速的季节性变化明显,春季风速最大,冬季次之,秋季最小。1988~2000年,共出现25次风速大于17.0米/秒的大风。

五、霜

1988~2000年,平舆县霜期日数在100~170天之间。霜期最短100天,出现在1998~1999年度。霜期最长170天,出现在1992~1993年度。一般情况下,平均初霜日为11月8日,平均终霜日在3月9日。1988~2000年间初霜日最早是1992年10月24日,最晚是1998年12月29日。终霜日最早是1998年2月24日,最晚是1993年4月11日。

六、降雪 积雪

年平均降雪天数在14天左右。1986~1987年度,降雪日数最多为21天,

1994~1995年度,降雪日数最少为5天。降雪最早的是2000年11月11日,最晚的是1992年12月27日。终雪最早的是1995年1月21日,终雪最晚的是1998年3月20日与1999年3月20日。平均积雪初日是12月29日,积雪终日是2月16日。最长连续积雪为19天,出现在1993年1月9日至27日。最大积雪深为18厘米,出现在1991年12月27日。

七、地温 温湿度

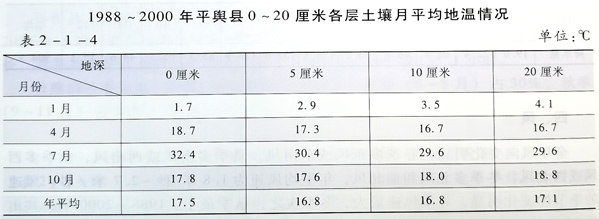

地温 冬季1月份地温最低,地层温度随层深而递增;夏季7月份的地温最高,随层深而递减。春秋两季,地面与底层温度基本持平。

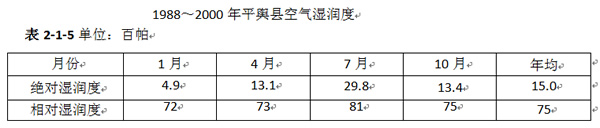

空气温湿度 按1982年1月1日起实行的大气压力单位(百帕)测定计算,平舆县空气绝对湿度夏季为29.8百帕,冬季为4.9百帕,春秋两季适中。年相对湿度春夏秋变化不大,冬季稍为干燥。

第三节 水文

1988~2000年,平舆年均水资源总量14.63亿立方米,其中洪、汝河过水径流量8.44亿立方米,可开采利用的年均水资源量为6.19亿立方米。

一、地下水

平舆县从西向东含水层岩性由粗到细,从下往上也是如此。地下水资源比较丰富,埋深较浅,多年平均埋深2~4米,且宜开采,30米深机井,单井出水量30吨/时。全县可开发利用的浅层地下水和中深层地下水,年均水资源量3.07亿立方米,其中浅层地下水年均可开采量2.61亿立方米,中深层地下水可开采量0.46亿立方米。县城区25平方公里以内的深层地下水为锶和偏硅酸复合型优质天然饮用矿泉水。

二、地表水

平舆县地表水资源主要来自洪、汝河径流量,大气降水地表径流量和宿鸭湖水库供水。平舆县的降水多集中在六、七、八、九月份,占全年降水量的60%以上,易发生洪涝灾害,法定汛期为每年的5月15日至9月30日,主汛期为每年的6月20日至8月20日。1988~2000年,平舆年均地表水资源量为11.56亿立方米,其中洪河年均过境径流量5.34亿立方米,汝河年均过境径流量3.1亿立方米,县内地表水径流量2.82亿立方米,引用宿鸭湖水库0.3亿立方米。可开发利用的地表水资源量为3.12亿立方米,其中县内地表水径流量2.82亿立方米,引用宿鸭湖水库0.3亿立方米。全县水域滩涂面积34993亩,其中河流22条,面积18769亩;坑塘2895个,面积12321亩;故河道10条,面积2176亩;新挖池塘29个,面积1727亩。平舆县水域养殖水质良好,透明度在30~35厘米之间,水色为绿、青色,PH值在7.6~8.1之间,总碱度溶解氧、铁、磷、硝酸盐等都在适宜范围内。据平舆县气象站资料显示多年平均气温15.2℃,水温16.2℃,最高年份气温15.8℃,水温17.6℃,最低年份气温14.9℃,水温15.7℃。

1.洪河

洪河(小洪河)在平舆县境内全长50.2公里,流域面积939平方公里,占全县总面积的73.2%,流经后刘、万冢、射桥、庙湾、玉皇庙、高杨店、东皇庙、杨埠、双庙9个乡镇,设后刘、庙湾、杨埠3个管理所。县境内小洪河两岸堤防长度104.7公里(左岸47.3公里,右岸57.4公里),沿河涵闸72座(左岸32座,右岸40座)。1998年冬季对庙湾以下两岸60.4公里进行“五化”(堤顶平坦化、堤肩草皮化、堤坡草条化、护堤地园林化、堤身坚固化)堤防治理,提高了洪河防御洪水的能力。洪河的支流主要有北马肠河、南马肠河、荆河、茅河、马港、大黄港、小清河等。

北马肠河 北马肠河(又名龙骨河)发源于上蔡县杜五沟的老鸭嘴,流至后刘乡寺耳埠口入小洪河。县境内长7.2公里,宽16米,境内流域面积13.6平方公里,堤防长度14.3公里(左岸7.5公里,右岸6.8公里),涵闸15座(左岸8座,右岸7座)。1989年冬季,全县利用水利劳动积累工对该河进行了疏浚和堤防加固,疏浚河槽4.3公里,完成土方35万立方米,提高了防御洪水灾害的能力。堤坝顶宽3~4米,堤高2.5~4.5米,滩地宽5~10米,防洪标准20年一遇,除涝标准5年一遇,寺耳埠口控制断面过水能力为防洪155立方米每秒,除涝91立方米每秒。

南马肠河 南马肠河发源于上蔡县王西岗,流至后刘乡的张老人大桥北入小洪河。境内长度9.3公里,宽16米,境内流域面积24.5平方公里,堤防长度18.7公里(左岸9.3公里,右岸9.4公里),涵闸16座(左岸9座,右岸7座)。1992年冬季,全县利用水利劳动积累工对该河进行了疏浚和堤防加固,进一步提高了防御洪水灾害的能力。堤顶宽3.5~4.5米,堤高3~5米,滩地宽5~12米,防洪标准20年一遇,除涝标准5年一遇,后刘控制断面过水能力为防洪258立方米每秒,除涝154立方米每秒。

荆河 荆河发源于汝南县境,入境流经万冢乡,在后张庄北入小洪河。境内长度16.2公里,宽15米,境内流域面积40.7平方公里,堤防长度17.0公里(左岸8.5公里,右岸8.5公里),涵闸19座(左岸8座、右岸11座)。堤顶宽3~5米,堤高3~4.5米,滩地宽5~8米,防洪标准20年一遇,除涝标准5年一遇,小万庄控制断面过水能力为防洪110立方米每秒,除涝66立方米每秒。

茅河 茅河(古称激水)发源于上蔡县塔桥,从射桥镇的新埠口入小洪河。境内长度13公里,宽15米,境内流域面积36.7平方公里。堤防长度25.8公里(左岸12.6公里,右岸13.2公里);涵闸26座(左岸12座、右岸14座)。堤顶宽2.5~3.5米,堤高2~3.5米,滩地宽3~8米,防洪标准20年一遇,除涝标准5年一遇,新埠口控制断面过水能力为防洪220立方米每秒,除涝145立方米每秒。

马港 马港(东草河)源头分南北两支,北支发源于上蔡县和店,流经张庄坡入平舆境;南支发源于十字路乡三秦坡。境内长度10.7公里,境内流域面积73.1平方公里。堤防长度16.0公里(左岸8.0公里,右岸8.0公里);涵闸15座(左岸7座,右岸8座)。支港有大杨庄港、余楼港等。2000年冬季,庙湾镇政府出义工将该镇所属堤防进行了加固,提高了堤防的防洪能力。

大黄港 大黄港发源于项城市的星星坡,流经高杨店、东和店,在杨埠镇的黄港村入小洪河。境内长度13.5公里,宽15米左右,境内流域面积156平方公里。堤防长度29.8公里(左岸15.7公里,右岸14.1公里);涵闸34座(左岸18座,右岸16座)。支港有王桥港、士陈庄港、吕庄寨港、东大桥港、三里港、柳窑港、王港等。2000年冬季,全县18个乡镇出义工对堤防进行了加固,提高了防御洪水的能力。堤顶宽3~5米,堤高3~4.5米,滩地宽3~15米,防洪标准20年一遇,除涝标准5年一遇,黄港村控制断面过水能力为防洪157立方米每秒,除涝94立方米每秒。

小清河 小清河发源于李屯乡的十八里庙,流经万冢、郭楼、清河、古槐、万金店等乡镇,至双庙乡的谢庄入小洪河。全长40公里,宽10至20米,流域面积300平方公里,堤防长度17公里(左岸10.5公里,右岸6.5公里);有涵闸7座(左岸5座,右岸2座),本干节制闸1座。支港有五龙口港、三里桥港、郭楼港、万金店港、大柳庄港、杨楼港、戚林港、张路庄港、大王庄港、冯寨港、李家寨港、刘小港、张店港、谢庄港等。1992年、1999年分两期对县城区内的小清河清淤及堤防进行加固,提高了城区的防洪能力。堤顶宽2~3.5米,堤高2~4.5米,滩地宽3~8米,防洪标准20年一遇,除涝标准5年一遇,谢庄控制断面过水能力为防洪242立方米每秒,除涝145立方米每秒。

2.汝河

汝河在平舆县境内全长20.5公里,流域面积290平方公里,占全县总面积的22.6%,流经老王岗、辛店、西洋店3个乡镇,设老王岗、蛟停湖2个管理所,两岸堤防长度57.2公里(左岸41.9公里,右岸15.3公里),滞洪区老汝河堤防22.0公里,沿河涵闸18座(左岸16座,右岸2座)。汝河的支流主要是柳港和朱港。

柳港 发源于李屯乡五龙口,经李屯乡、郭楼乡,至辛店乡入汝河,全长18.2公里,流域面积59平方公里。

朱港 发源于辛店乡淇沟北坡,至西洋店镇西洋潭入汝河,长15.8公里,流域面积42平方公里。

3.泉河支流

杨河 位于东和店镇南部,境内长度10.1公里,流域面积39.5平方公里,向东流入安徽省泉河。

丁河 横贯东和店镇中部,境内长9.9公里,流域面积38.9平方公里,向东流入泉河。

流湾河 在东和店镇东部边缘,长8.7公里,流域面积21.6平方公里,向东南流入泉河。

4.湖泊

80年代以前,平舆县境内的主要湖泊有蛟停湖、天水湖、马棱湖、将军湖、常湖等。早期湖泊面积较大,经过多年的淤积和开发治理,湖泊面积逐步缩小,至2000年,除蛟停湖外,其他湖泊均成为洼地,只有大雨季节积水。蛟停湖为平舆、新蔡两县所辖,西半部位于平舆县西洋店镇南部,西、南靠汝河故道,北接汝河,面积8.7平方公里,蓄洪量为1.1亿立方米。

第四节 土 壤

一、土壤类型

根据80年代对全县土壤进行的普查,按照全国第二次土壤普查规定的土壤分类原则、依据和分级命名法标准,全县土壤面积155.76万亩,共分为3个土类、3个亚类、7个土属、17个土种。3个土类以砂姜黑土土类面积最大,占全县土壤面积的71%。其次是黄棕壤土类,占24.19%。潮土土类面积最小,只占4.81%。

二、土壤分布

平舆县土壤以砂姜黑土土类为主,分布全县。黄棕壤、潮土土类分布在地势较高地带和洪河、汝河沿岸。

砂姜黑土 砂姜黑土土类包括砂姜黑土土属、黑老土土属、老土土属、灰白土土属。砂姜黑土土属分布在东和店、高杨店、十字路、郭楼、杨埠、东皇庙、西洋店等乡镇,集中在洼地中心或洼地下缘以及局部的槽形洼地、碟形洼地和背河洼地。该土属地势低洼,易涝易旱,耕性较差,口墒难保,少雨易裂缝,对植物根系有影响,但潜在肥力高,增产潜力大。黑老土土属分布在高杨店、杨埠、庙湾、郭楼、东皇庙、玉皇庙等乡镇沿砂姜黑土土属周围的二坡地。该土属质地黏重,适耕期较短,但保水保肥、供水供肥性能好,肥力较高,肥劲长而稳,养苗拔子。老土土属面积大,各乡镇都有,分布在黄棕壤向砂姜黑土过渡的交接地带。该土属质地黏重,耕性较差,耕层深浅不一,但潜在肥力高,肥劲长而稳,养苗拔子。灰白土土属分布在东皇庙、双庙两乡洼地的上缘,该土属质地适中,耕性良好,上虚下实,疏松宜种,保水保肥,发苗拔子。

黄棕壤 黄棕壤分布在万金店、东皇庙、双庙、杨埠、庙湾、射桥、万冢、古槐等乡镇沿洪河、小清河两岸。老王岗、李屯两乡沿汝河一带分布也有。该土属质地适中,耕性良好,适耕期较长,保水保肥能力强,土壤肥力高,肥劲长而稳,适种作物广,发苗拔子。

潮土 潮土又分灰两合土和灰淤土两个土属。灰两合土土属分布在老王岗、西洋店两乡镇的汝河沿岸和庙湾乡的洪河沿岸。该土属耕性好,适耕期长,土层深厚,质地适中,疏松软绵,保水保肥性较差,供肥性能好,耐旱耐涝,适种作物广,养苗拔子。灰淤土土属零星分布在后刘、杨埠两乡镇的洪河河湾和沿河洼地。该土属质地黏重,耕性差,适耕期短,易涝易旱,自然肥力低,但保肥保水性能较好,养苗拔子。

第五节 动植物

一、植物

粮食作物 粮食作物有小麦、玉米、红薯、大豆、稻子、豌豆、绿豆、豇豆、大麦、黑豆、高粱、扁豆、蚕豆、小豆、谷子等。80年代,小麦、大豆、玉米、红薯4种作物面积约占粮食作物播种面积的90%以上。小麦年平均播种面积占粮食作物面积的一半以上,90年代有逐年增加的趋势。大麦、高粱、红薯等作物种植面积减少。

经济作物 经济作物有芝麻、油菜、花生、棉花、烟叶、蓖麻、青麻、向日葵、蔬菜、黄花菜、西瓜、甜瓜等。其中芝麻种植面积占经济作物面积的60%以上。

水生、湿生植物 此类植物有苇、藕、菱、高瓜(茭白)、浮萍、较叶黑藻、聚草轮藻、金鱼藻等。90年代,面积逐渐减少。

其他 芬香植物有花椒、小茴、藿香、薄荷;野生植物有小蓟(刺儿菜)、稗草、艾、狗尾草、扫帚苗、蓼(辣蓼稞)、蒺藜、藜(灰灰菜)、马齿菜、荠菜、莎草、蒲公英(鹅儿食)、野苋菜、铁苋菜、车前、牵牛(喇叭花)、画眉草、兔丝、茅草、芦草等。

此外,还有中药材(汝半夏、桔梗)、野生大豆等。

用材树种 80年代用材树种有杨、泡桐、臭椿、楝、榆、国槐、刺槐、柳、桑、梓、楸、川楝、松、柏、杉、棠梨等。90年代主要种植各种杨树、川楝、椿、柳、槐等,90年代末,由于杨树成材快,经济价值较高,种植率占绝大多数,其他树种如松、柏等多用于绿化观赏。

经济树种 有桃、梨、李、苹果、杏、柿、枣、樱桃、杏梅、核桃、葡萄、香椿、石榴、银杏、无花果、木瓜、山楂等。梨、桃、柿、枣、李比较多,约占全部果树的95%,其他果树多见于家庭少量种植。

灌木树种有荆条、紫穗槐、杞柳、竹子、冬青等。

二、动物

家畜主要家畜有黄牛、驴、骡、马、猪、山羊、绵羊、兔、猫、犬等。1990年以后,随着经济社会的发展,牛、羊、猪肉需求量迅速增加,猪因其易饲养、产肉量大而被大量养殖。

家禽 家禽有鸡、鸭、鹅。鸡作为经济价值较高的家禽被大量养殖,占家禽总量的90%以上,鸭、鹅等家禽仅限于河边村庄零星散养。

鱼类 主要鱼类有鲢、鲤、鲫、草鱼、鲶鱼、青鱼、鳝鱼、乌鳢、黄颡鱼、鳜鱼、棒花鱼、麦穗鱼、泥鳅、螃蟹、龟、鳖、沼虾等。

两栖及爬行类 两栖类有蟾蜍、青蛙,爬行类有壁虎、蜈蚣、蝎子、蚰蜒、蛇、蚯蚓、土元等。

鸟类 主要鸟类有鸽子、鹌鹑、斑鸠、黄莺、画眉、燕子、麻雀、喜鹊、乌鸦、猫头鹰、鹰、啄木鸟、野鸡、野鸭等。

野生哺乳类 该类动物有貂、鼠、蝙蝠、野兔、山猫、黄鼠狼、刺猬等。

昆虫类 蜜蜂、蚂蜂、蜻蜓、瓢虫、线虫、草蛉、赤眼蜂、蝇、蚊、蜘蛛、蚂蚁、螳螂、蝼蛄、蟋蟀、天牛、蝈蝈、蝗虫、金龟子、蜣螂等,是当地的主要昆虫类动物。

第六节 气象灾害与气象服务

一、气象灾害

平舆县属于北温带大陆性季风气候,自然灾害较多,以暴雨洪涝、干旱灾害为主。

涝灾 洪涝灾害主要发生在夏季。

1989年7月14日~8月13日,暴雨连续不断。全县秋作物播种面积110万亩,受灾93万亩,成灾20万亩,有6万亩秋作物绝收。全县因水灾死亡12人,死亡大家畜106头,倒塌房屋12376间,损坏房屋20501间。1990年5月降水量104.5毫米,与历年同期均值相比多31%。其中,在5月15日到17日出现强暴雨天气过程中,降水量达到81.6毫米,16日降水量70.0毫米,同时伴有较强风力,全县小麦倒伏面积45%,减产30%左右。

1991年5月18日~6月3日,降雨189.9毫米,其中5月20日至31日降雨158.8毫米,比历史同期平均值24毫米多降134.8毫米,且伴随5至6级大风、阵风7级。6月12日~15日,降雨量达314毫米。全县农田上水面积41万亩,有48个自然村被洪水包围;倒塌房屋8497户17817间,其中4029户8468间全部倒塌,损坏房屋20669间,死6人、伤24人,死亡牲畜57头;冲毁大小桥涵550座、涵闸25座;冲毁主要道路6条,计26公里;洪、汝河堤防出现险情26处,5259米;受灾秋作物41万亩。水灾造成直接经济损失15177万元,123266户共536520人缺粮2626万斤。1998年6月29日凌晨5时至30日上午8时降特大暴雨,27个小时内降水量375.5毫米,为历史罕见,是平舆县“75·8”洪水后的较大洪涝灾害。全县60%以上的村庄进水受淹,70%以上的农田被淹受灾,30万亩秋作物受灾,部分房屋损坏、倒塌,对全县工农业生产和人民群众生活影响很大,造成了严重的经济损失。8月9日下午8时~10日上午8时,降水量159毫米,秋作物上水面积65.8万亩。14日再降大雨,平均降水量43毫米,最大降水量108毫米。秋作物严重减产,39万亩秋作物绝收,损坏房屋1.86万余间,经济损失2.48亿元。2000年,全县汛期降水1862毫米,降水强度最大的为7月14日14时到19时,达168毫米,射桥、十字路等乡镇遭受龙卷风袭击。由于上游地区连续多次降雨,宿鸭湖水库下泄8000个流量,7月13日20时,小洪河境内全线超防涝水位运行,7月14日19时汝河也超除涝水位运行,沿河涵闸全部关闭,田间积水不能排入河道,出现大面积积水,全县城乡一片汪洋,低洼地带达2米以上。7月15日,庙湾水位站水位达到42.12米,超除涝水位1.41米,当天7时30分,汝河蛟停湖水位站水位达到42.75米,超除涝水位0.75米。全县受灾面积89万亩,秋作物绝收近60万亩,倒塌房屋3674间,损坏房屋1.4万间,粮食损坏1189万斤,部分基础设施损坏,直接经济损失3.45亿元。

旱灾 1994年4月下旬至6月上旬出现长时间干旱。5月份月降水量比历史同期偏少62%,6月6日才出现有效降水,全县7万亩小麦受到影响。6月下旬至8月23日,60多天无有效降雨,其间日最高气温达34℃~40℃,致使大面积秋作物旱死、基本旱死或严重减产。全县粮食减产1.62亿斤,折合人民币7527万元。1999年春、秋两季均出现严重旱情。1月初至3月上旬,全县115万亩农田受旱,累计投入资金近2000万元,浇地192万亩次。夏、秋100天无有效降水,7月8日至8月18日,40天内滴雨未降,全县降水不足常年的50%,受灾面积达80万亩,造成秋季粮食减产5成。

雪灾 1988年2月20日~24日,出现25年一遇的大雪,连续降雪44.2毫米。房屋倒塌305间、损坏469间,大雪封门,给群众生活带来很大困难。1998年3月19日,平舆县出现降雪、小冰雹,平地积雪10多厘米,最低气温降至-4℃,部分小麦、油菜冻死。

雹灾 1989年6月30日下午,十字路乡出现冰雹,持续45分钟,全乡4.5万亩秋作物不同程度受灾。1997年5月29日,平舆县遭受狂风、暴雨、冰雹袭击,冰雹持续15分钟,全县18个乡镇不同程度受灾,其中东北部受冰雹灾害较重。

风灾 1990年7月27日,多个乡镇出现颮线过境,房屋倒塌283间,损坏8500间,农作物不同程度受损,经济损失近百万元。1994年5月3日~4日大风灾害,全县共有1.3万亩农作物受灾,经济损失达250万元。1997年8月19日上午8时~20日上午10时,全县遭遇西北风7~8级、阵风9级,玉米、芝麻20%被刮断。1998年4月23日下午5时~24日上午,遭受5~6级大风和雷雨袭击,最大风力8级,小麦、油菜严重倒伏,其中豫麦18倒伏60%~70%,严重地块倒伏90%。2000年6月25日,射桥镇刘庄村和十字路乡小盛庄村三秦庄同时遭受龙卷风袭击,风面长4千米,宽800多米,1.2万余棵树木被毁,500多间民房被损坏。同年7月14日,李屯、老王岗、东皇庙、玉皇庙四个乡部分村庄遭受龙卷风袭击,持续20分钟,刮倒、刮断树木3.67万棵,砸坏房屋869间,一部分供电、广播、通讯设施被毁。

二、气象服务

机构设施 平舆县气象服务站始建于1958年8月,站址位于平舆县城二中东南角,在北纬32°57'、东经114°38',观测场海拔高度41.0米,1959年1月正式成立平舆县气象服务站并投入工作,有工作人员2人。1971年更名为平舆县气象站。1978年有工作人员8人,其中大学学历1人,中专1人,高中5人,初中1人。1989年11月更名为平舆县气象局。1996年5月,迁至县城北,在北纬32°58'、东经114°38',海拔高度44.4米。2000年平舆县气象局下设办公室、业务股、防雷中心,有工作人员8人,其中聘用1人。大学本科学历1人,专科学历6人;中级专业技术人员4人,初级专业技术人员3人;年龄50岁以上1人,40-49岁3人,40岁以下3人。

1959年1月至1971年4月,平舆县气象服务站由河南省气象局和平舆县委、县政府双重领导,以地方领导为主。1971年5月至1973年11月,县气象站隶属县人武部管理。1973年12月至1984年6月,县气象站仍由河南省气象局和平舆县委、县政府双重领导,以地方领导为主。1984年7月,县气象站改为部门和地方双重管理的领导体制,以部门领导为主。

平舆县气象服务站初建时占地6.74亩,建砖瓦房8间,后陆续增加砖瓦房14间,到20世纪70年代末,总建筑面积328平方米。1987年10月,建成二层砖混结构的六套住宿楼一座,建筑面积352平方米。1996年5月,迁站址征地4000平方米,建二层12间办公楼一座,6间砖混结构住宅平房,总建筑面积441平方米。

气象业务与服务 1957年1月1日起,平舆开始每天进行08、14、20时3次定时观测,观测项目包括云、能见度、天气现象、气温、湿度、风、降水、雪深、日照、小型蒸发、地面状态等,并在上级业务部门的指导下通过黑板报、县广播站进行天气预报服务。1959年增加气压观测。同年1月,县气象站开始作补充天气预报,通过收听天气形势,结合本站资料图表每日早晚制作24小时内日常天气预报,小天气图是通过收听天气要素后手工抄录、绘制、分析后得出。制作中长期天气预报在20世纪70年代中期开始起步,进入80年代后,为了适应预报工作发展的需要,根据中央气象局提出的“大中小、图资群、长中短相结合”技术原则,建立一整套长期预报的特征指标和方法。90年代,随着气象观测资料的不断丰富以及气象卫星、雷达观测资料的开发和应用,在省、市台的预报指导下,制作出的天气周报和旬报准确率有了很大提高。长期预报主要有:月预报、麦收期预报、汛期预报、小麦播种期预报。在20世纪80年代初期,县气象站开展台站基本资料、基本图表、基本档案和基本方法(即四基本)达标活动,根据预报需要整理资料、绘制简易天气图等基本图表。在基本档案方面,对建站后有气象资料的各种灾害性天气个例进行建档,对气候分析材料、预报服务调查与灾害性天气调查材料、预报方法使用效果检验、预报质量月报表、预报技术材料、中央省地各类预报业务会议材料等建立业务技术档案。1989年8月,开始对全县防雷装置进行检测,利用“3·23”世界气象日,通过广播电视、宣传单、宣传栏等多种形式开展气象知识普及教育工作;利用防雷检测工作之便,将气象法规、防雷小常识、气象知识、气象新业务等打印成宣传册发至广大群众和有关单位。1994年开始在县电视台开办天气预报栏目。1997年6月,开通“121”气象信息电话自动答询系统(2004年改为“12121”)。1999年10月,建立风云寻呼台平舆分台,开展风云寻呼业务(2004年止)。2000年观测项目有:云、能见度、天气现象、气温、湿度、气压、风、降水、地温(0cm和曲管)、小型蒸发、雪深、日照等。2000年4月,PC-VSAT卫星单接收站建成并正式启用。