1988~2000年,随着“改革、开放、搞活”政策的贯彻落实,私营个体商业迅速发展,国合商业体制改革的步伐加快,先后实行了经理(厂长)负责制、承包经营、“四放开”(经营放开、价格放开、分配放开、用工放开)、国有(社有)民营、破产重组等一系列改革措施,除专营专卖商品外,大部分商品放开经营,逐步形成了“三多一少”(多种经济成分、多种购销渠道、多种经营形式,少环节)的商业流通格局。国合商业在商品流通中的主导地位逐步被个体私营商业所取代,国有商业网点迅速减少。全县市场建设步伐加快,商品流通规模不断扩大,商品供应日益充足,市场竞争日趋激烈,商品经营者的服务质量不断提高,购物环境发生了显著改善。2000年,全县社会消费品零售总额62746万元,是1988年的5倍。有集贸市场34个,年成交额8000万元。

第一章 商贸经营体系

第一节 国有商业

一、粮食系统

平舆县粮食局是主管全县粮食流通和粮油储备工作的行政机构。1988年,局内设10个股室:办公室、人事教育股、储运股、购销股、油脂股、财基股、保卫股、粮校、工会、议价公司。下属28个基层核算单位,其中县直单位10个:城关粮店、城关粮库、器材中转库、议价一站、议价二站、议价三站、面粉厂、油厂、粮食车队、饲料公司,乡镇基层粮食管理所18个。局机关人员83人,全系统职工1747人。

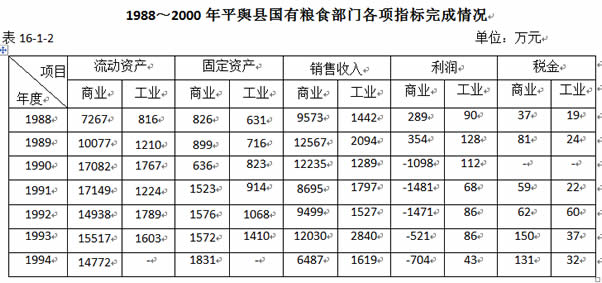

1978年中共十一届三中全会以后,逐步放开搞活粮油市场,在发挥国有粮油商业主渠道作用的同时,实行多渠道经营,逐步减少统购统销品种,缩小统销范围,扩大市场调节。1985年1月,国家对粮食流通体制进行重大改革,将粮食统购统销制度改为合同定购和市场收购,农户完成合同任务后的余粮和其他品种农产品可以上市自由交易。粮油流通市场逐步形成计划经济和市场调节相结合的粮油流通运行机制,形成以国营粮食商业为主体的多条流通渠道、多种经济成分并存的粮油流通格局。1988年,县粮食流通仍以统购统销为主,县粮食部门围绕国家粮食收购、调拨和城镇居民粮食供应,进行粮食的收购、销售、调运、储藏和加工。同年,粮食系统内部全面推行内部承包经营和任期目标责任制,实行全员风险抵押经营,工资总额与经济效益挂钩。当年实现利润289.4万元。1990年,全系统职工2277人。1991年,粮油合同定购改为国家定购。1992年,放开食用油购销价格,实行市场调节。粮食局在各乡镇粮管所的基础上成立19个分公司,并精简机构,将局机关内设股室缩改为4股1室,即计划股、财会股、人事教育股、纪检股、办公室。1993年4月1日起,粮食经营和粮食销售价格全部放开,不再定点定量、凭证供应平价粮。1995年进行人事制度改革,实行全员劳动合同制。局机关改设8个股室:办公室、人事教育股、财会股、计划股、业务股、内审股、纪检股、工业股,下辖34个独立核算单位(18个乡镇粮管所和县直16个单位),全系统总人数2663人。1998年,国务院下发《关于进一步深化粮食流通体制改革的决定》,按照“四分开一完善”(政企分开、储备与经营分开、中央与地方责任分开、新老财务挂账分开,完善粮食价格机制)的原则,建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度。粮食系统全面实行收储业务和附营业务分开,附营业务独立核算,自负盈亏。粮食购销实行“敞开收购、顺价销售、粮食收购资金封闭运行”的三项政策。

2000年,局内设办公室、人事教育股、财务股、审计股、保卫股、计划股、工业股、纪检股等8个股室,下辖30个独立核算单位:中心粮店、河南平舆国家粮食储备库、面粉厂、油厂、小麦淀粉厂、平粮宾馆、粮丰宾馆、工贸公司、塑料制品厂、嘉旺生物草秆厂、养猪场、联合开发公司和18个乡镇粮管所;全系统职工2710人,其中局机关62人,从事附营业务人员897人;拥有固定资产7775万元,流动资产27680万元,实现销售收入13159万元,上缴税金149万元。

二、商业系统

平舆县商业局系全县国有商业的行政管理部门。1988年内设办公室、人事股、业务股、财务股、统计股、物价股6个股室,下辖百货公司、食品公司、石油公司、五金交电化工公司、饮食服务公司、食品加工厂、副食品公司、华兴商场、商业综合公司9个企业。

1978年中共十一届三中全会后,随着改革开放的深入,私营个体商业逐步得到发展,多种商业经济成分的竞争日益加剧。为适应商品经济的发展和建立社会主义市场经济的要求,国有商业企业不断深化体制改革,实现国有商业企业由计划经济时期的“执行政策、执行计划、调拨物资、经济核算”逐步向“政府放权、企业管理、自由竞争、放而有度、活而有序”的市场经济体制的转变。1987年进行厂长(经理)任期目标责任制试点,1988年在全面推行企业厂长(经理)负责制的基础上,实行承包经营责任制,对小型零售商业实行“国家所有、集体经营、独立核算、自负盈亏”的内部经营责任制,国营饮食服务业由集体或职工个人承包经营,实行定销售、定上缴利润、定人员的“三定”承包经营责任制。1990年实行“包死利润、风险承包”的承包经营责任制。1992年实行经营、价格、分配、用工“四放开”改革。1993年对零售部门实行“国有民营”的经营方式,即抽本承包经营,将商品折价卖给承包人,自筹流动资金,自担风险,包死上缴利润和承包费,超收归己,照章纳税。批发部门实行母体裂变,培植单体,有的企业开始尝试批零一体化,以批带零,以零促批。部分店面、柜组向县内外其他经济主体出租。1994年10月,百货公司分离出百货大楼和百货商场,副食品公司分离出盐业公司。1996年3月,商业局更名为商业贸易局。局内设办公室、人事教育股、业务股、财务股、保卫股,下辖石油公司、副食品公司、百货公司、百货大楼、百货商场、商业大厦、商业综合公司、食品加工厂、饮食服务公司、五金电器公司、纺织品公司、第二食品公司、盐业公司13个企业。1997年盐业公司脱离商业贸易局,成立盐业管理局。1998年石油公司脱离商业贸易局,实行垂直管理。2000年,局机关有干部职工18人,经营网点仅存百货大楼、百货商场、商业大楼、清河商场等网点,全部实行个体承包经营。

三、物资系统

1984年6月平舆县物资总公司成立,物资管理工作由县计划经济委员会移交县物资总公司。1987年11月,全系统有440人。1994年10月物资总公司更名为物资局。1996年3月撤销物资局,复建物资总公司,下设木材公司、煤建公司、燃料公司、机电公司、物资综合公司。

1992年,县物资系统推行经营、价格、用工、分配“四放开”改革,实行承包经营责任制,各企业自主经营、自负盈亏、独立核算、自主分配。1993年起,除保留民用爆炸物品外,国家全面取消物资供应计划,放开市场,个体私营物资经营者增多。国有物资系统各专业公司打破专业限制,放开经营,全面走上市场。受历史包袱重、企业冗员多等因素制约,国有物资企业在激烈的市场竞争中亏损愈加严重,至1998年,各公司均资不抵债,处于倒闭状态。全县物资经营市场基本上被个体私营业主占领。

四、外贸系统

平舆县对外贸易总公司(外贸公司)授权行使全县对外经济贸易行业管理职能。1988年前,县外贸公司属国家外贸机构直管企业,1988年改为省属企业,1992年1月1日下放归县政府管理。内设办公室、人事保卫股、畜产股、土产股、粮油股、轻工工艺股,下设东和店收购站、十字路收购站。1993年5月,外贸公司改为对外贸易总公司,内设业务股、财务股、人事股,下设粮油公司、畜产油脂食品公司、土特产公司、综合公司4个专业公司。1994年成立外贸购销公司、粮油公司、综合公司,为总公司二级机构,总公司内设综合办公室、财务股。1995年,对总公司下属各分公司实行租赁承包经营,将其推向市场。1996年3月,外贸总公司改为县政府直属企业,内设机构不变,机关人员实行绩效工资制。由于外贸经营的逐步放开,允许私营个体经营外贸,市场竞争加剧,加上经营管理不善,各分公司处于倒闭、停业状态,总公司亏损日益严重,资不抵债,濒临破产。至2000年,外贸总公司仅保留1个综合办公室,有9名职工,职工工资靠出租门面房收入发放。

五、医药系统

1988年,县医药管理局和县医药公司实行一个机构、两块牌子的管理体制,行使全县药品、医疗器械、卫生材料等购销和医药行业管理职能,下设医药批发部19个、零售门市部25个,全系统职工150人。1990年后,医药经营市场逐步放开,加上原材料上涨、资金短缺、人员增加过快及内部经营机制不健全等原因,公司购销两难。1991年,公司实行了干部聘任制度,工资奖金与销售任务、利润挂钩,职工优化组合等一系列改革。1996年,县机构改革时撤销医药管理局,组建医药总公司。1997年医药总公司破产,成立医药监督管理局。局内设办公室、财务股、技术质量管理股、药品市场管理股。2000年全系统职工230人。

六、烟草系统

1985年1月成立平舆县烟草专卖局与烟草公司,实行一个机构、两块牌子的管理体制,同时将副食品公司经营的卷烟业务移交烟草专卖局(烟草公司),履行县内卷烟销售、烟叶收购与调拨、烟草专卖管理等职能。1988年,县城有卷烟仓库和批发门市部各1个,设有西洋店、李屯、万冢、射桥、东和店、庙湾、杨埠7个卷烟批发部,在职职工80人。1997年在古槐、双庙、万金店、西洋店、东和店5个乡镇设烟叶收购站,在古槐镇增设2个卷烟批发部,在后刘、高杨店、双庙3个乡各增设1个卷烟批发部,取消庙湾、万冢、杨埠卷烟批发部。2000年,局(公司)内设卷烟业务科、烟叶生产技术科、烟叶购销科、专卖管理科和办公室,在职职工118人。

第二节 集体商业

县内集体商业包括县供销系统、县商业局下属的综合公司和乡镇企业的商业、饮食服务业。

1988年,平舆县供销合作联合社(简称县供销社)内设办公室、理事会、监事会、人事教育股、业务股、统计股、物价股、财务股、工会、纪检监察股,下辖18个乡镇供销社、6个县直公司(生产公司、土产公司、棉麻公司、工业品联营公司、综合服务公司、工业品贸易中心)。1990年取消监事会,设纪检组。1991年增设干校,加强对职工职业培训。1992年成立县供销社集团总公司,县供销社机关原有股室合并为财务审计股、业务股、纪检监察股和办公室。1998年县供销社内设机构调整为:办公室、人事股、财务股、统计股、物价股、审计股、纪检监察股、安全统筹办公室、社会治安综合治理办公室、工业办公室、信访办公室、工会。2000年,县供销社下辖18个乡镇供销社、7个县直公司(生产公司、土产公司、棉麻公司、食品冷藏经营公司、第二农业生产资料公司、惠丰公司、农副产品购销公司),全系统职工2286人,县社机关在编人员49人,机关办公经费由下属企业以管理费的形式向县供销社缴纳。

1983年供销社开始进行体制改革。1986年试行全员抵押承包经营。零售门店核定利税,承包经营,亏损用抵押金抵补。大宗业务如化肥、农副产品购销实行统一经营、统一管理、超奖欠罚。1992年,县供销社深化企业机构、人事、经营制度改革,精简机构和机关人员,企业内部全面推行效益全额风险抵押责任制和部分商品资金全额抵押责任制及空壳租赁制,实行干部聘任制、劳动用工合同制。 1993年,供销社继续推行经营体制改革,因地制宜推行商品资金全额、高额、效益抵押承包和空壳租赁经营责任制,拓宽经营范围,效益明显提高,全系统完成商品销售6500万元,利润480万元,入库税金81万元。

1994年,推行公有民营和股份制改造。零售门店实行空壳租赁、定额和全额承包,供销社为承包者提供章子(印章)、牌子(挂供销社系统的牌子),经营自主,价格放开,收入归己,风险自担。对基层供销社因社因地制宜,试行股份制改造。对棉麻公司、食品冷藏公司、农副产品购销公司和高杨店、庙湾供销社5个经营形势较好的单位仍沿用旧体制;对杨埠、十字路供销社实行停业整顿,待条件成熟后实施破产;对工业品批发公司、古槐供销社实行依法破产;对老王岗、辛店、西洋店、万金店、双庙、东和店、玉皇庙、射桥、后刘、万冢、郭楼、李屯、东皇庙13个乡镇供销社和土产公司、生产公司、第二生产公司实行“死一块(对历史包袱实行挂账处理),活一块(盘活有效资产)”改革,组建股份有限公司。

1998年,随着全县小城镇建设的全面展开,18个乡镇供销社90%以上的经营场地在城镇建设中被拆除和占用,经营难以为继。该问题受到地委、省委及全国供销总社领导的关注,对供销社的损失给予了合理补偿,交纳的土地出让金予以返还。

1999年,化肥、棉花由原来供销社专营改为放开经营,供销系统受到冲击,经营更加困难。县供销社调整工作思路,大力兴办村级综合服务社和专业市场,全年兴办村级综合服务社112个、专业合作社6个、专业市场6个。当年经村级服务社供应各种化肥2.6万多吨,占年总销售量的60%;销售农药200吨,占年销售量的55%;经专业合作社和专业市场成交的生产、生活资料购销额达8000万元,占全系统全年销售额的85%。同时,供销社还加快社办工业和多种经营步伐,利用闲置场地、仓库,创办社办工业和多种经营项目20个,初步形成了主业巩固、多业并举、协调发展的新格局。

第三节 个体私营商业

1978年中共十一届三中全会后,平舆县落实个体经济政策,大力发展个体私营经济。1980年全县有个体商业经营机构50个。1984年开始放宽个体商业经营范围和地点,放宽登记发照审批手续,私营、个体商业迅速发展。1985年,全县有个体有证商业经营机构2873个,从业人员3567人。

1988年6月,县政府批转县工商行政管理局《关于进一步放宽政策,积极发展扶植个体工商户的意见》,对个体工商户简化办照手续,实行优惠政策,个体商户生产和经营的厂、店经审批可冠用县的名称挂牌经营。当年,全县个体有证商业经营机构2382个,从业人员3128人。

1992年5月,县政府批转县工商行政管理局《关于加快发展平舆县个私经济的意见的通知》,提出了“三放宽五允许”(放宽开业条件、简化注册手续,放宽从业人员条件限制,放宽经营方式、经营范围;允许打集体招牌经营,允许承包、租赁、转卖和兼并国营集体中小型企业、商业点,允许参与国营集体企业的产品销售,允许农村个体户进城建房、办厂、设点经商,允许城镇个体户下乡经营办厂)的优惠政策。同年7月,县工商行政管理局制定《关于大力发展个私经济的若干意见》,进一步放宽了发展个体商业政策,优化了服务。当年全县个体有证商业经营机构5482个,从业人员1.1万多人。

1993年,县政府成立个体私营经济领导小组,下发《关于继续鼓励发展个体私营经济的决定》,进一步放宽政策,并确定了该年个体经济发展规划。1994年3月,县委、县政府出台《关于大力发展个体私营经济的决定》,进一步放宽政策,简化手续,支持、培植个体私营企业上档次、上水平、上规模。是年,全县个体有证商业经营机构4400个,从业人员1.5万人。

1998年,县委、县政府下发《关于加快发展个体私营经济的实施意见》,对工商户放宽政策、强化服务,对非公有制经济实行“四个不限”,即不限发展比例,不限发展速度,不限经营方式,不限经营规模。1999~2000年,进一步强化服务,合理引导,促进了个体私营经济健康稳定发展。2000年,全县私营个体商业机构5355个,从业人员2.2万余人,商品销售额19420万元,占全部商业机构销售额的48%。