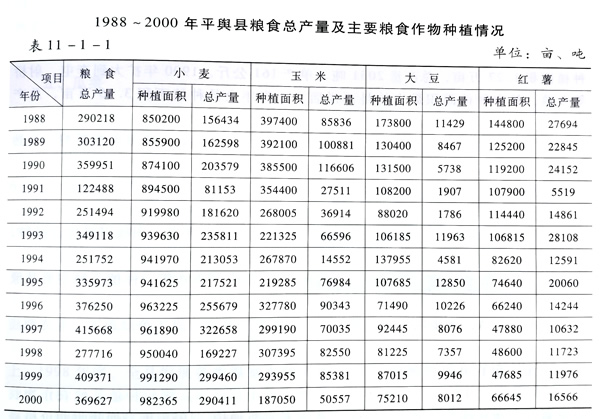

平舆县是全省粮食生产大县,粮食生产在农业经济中占有重要地位。夏季粮食作物以小麦为主,其次有少量大麦、豌豆、蚕豆。秋季作物以大豆、玉米、芝麻、红薯、花生为主,有少量的绿豆、高粱、小豆、豇豆。1988年后,县委、县政府根据平舆实际,大力推进农业产业结构调整,改变传统的农业种植模式,组织科技下乡,大力推广小麦、玉米等农作物优良品种,实施配方 90年代机械化小麦收割施肥、间作套种等先进的种植技术。1988年开始实施黄淮海平原农业综合开发,加大对农业基础设施建设的投入,不断改善农业生产条件。至2000年,改造中低产田29.25万亩,共有旱涝保收田17.9万亩。农业机械总动力由1988年的109269千瓦增加到2000年的466943千瓦,农机耕、播、收面积占总面积的比例分别为94%、97%、95%。林业产值2270万元,畜牧业产值48283万元,均比1988年有较大涨幅。全县农业总产值达到97180万元,比1988年的32538万元增长64642万元。

第一章 种植业

第一节 粮食作物

一、小麦

平舆县小麦播种面积大,品质好,是平舆县的优势粮食作物,也是全县人民的主要食粮。1988年后,广泛实行“种子工程”“沃土工程”“植保工程”和关键增产技术,小麦种植面积一直稳定在90万亩左右,单产逐年提高。1990年后主要推广了豫麦18、豫麦13、温麦6号、西安8号、百农3217、豫麦47、豫麦49、豫麦34、郑麦9023、新麦9号等优质品种,实现了品种的多样化和逐步更新换代。1988年,全县小麦播种面积850200亩,总产量156434吨,单产184公斤。除个别年份遭遇自然灾害外,小麦种植面积逐年增大,总产量和单产逐年提升。产量增加的原因,一是党的农村政策稳定,提高了广大农民种粮的积极性;二是更换优良品种;三是实施了“种子、沃土、植保”三大工程。2000年小麦播种面积982365亩,总产290411吨,单产296公斤。

二、玉米

1988年后,县政府在农业种植业结构的调整中提出粮食作物以“两粮一油”(小麦、玉米,芝麻)为主的调整重点,压缩了其他杂粮的种植面积,扩大了玉米种植面积。1988年,全县玉米种植面积397400亩,总产量85836吨,单产216公斤。1988年后,不断更新玉米优良品种,重点推广了竖叶型品种郑单8号、西玉3号、农大108、郑单958、鲁平981、登海系列等新品种,生产中采取合理密植、科学管理、配方施肥,玉米产量逐年提高,为社会增效、农民增收起到重要作用。2000年玉米种植面积187050亩,总产50557吨,单产270公斤。

三、大豆

1988年,全县大豆种植面积173800亩,总产量11429吨,单产66公斤。随着经济社会的发展,大豆经济效益降低,且由于产量不稳定,种植、收获无法实现机械化,农民的种植热情降低,种植面积逐渐减少。1994年出现严重的旱灾,当年大豆种植面积137955亩,总产量4581吨,单产33公斤。1996年大豆获得丰收,当年种植面积71490亩,总产量10226吨,单产达143公斤。2000年大豆种植面积75210亩,总产8012吨,单产107公斤。

四、红薯

1988年后红薯主要种植品种有脱毒红薯徐薯18、豫薯1号、北京553等新品种。80年代以前,红薯是全县人民生活中的主要食粮之一,由于其高产的特性,农民种植的积极性高,种植面积一直在10万亩以上。1990年后,随着小麦产量增加,红薯作为粮食食物的作用下降,且红薯的种和收都无法实现机械化,又不易储存,种植面积逐渐下降,除个别灾害年份外,单产稳定在200公斤左右。1988年,平舆县红薯种植面积144800亩,总产量27694吨,单产191公斤。1995年红薯种植面积74640亩,总产量20060吨,单产达到269公斤。2000年种植面积为66645亩,总产量16566吨,单产249公斤。

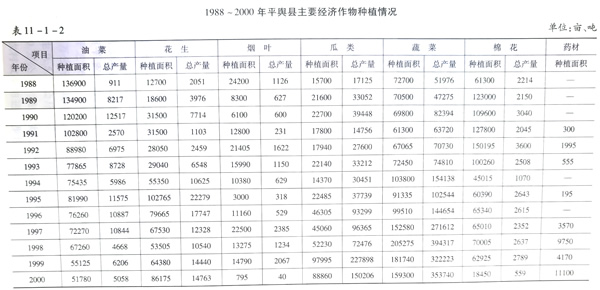

第二节经济作物

平舆县经济作物除芝麻外,主要有油菜、花生、烟叶、棉花、瓜菜、食用菌、药材等。

一、油菜

油菜是平舆县主要油料作物之一。1988年,全县油菜种植面积13.7万亩,当年因灾单产只有6.65公斤,以后种植面积逐渐下降,单产逐步提高,特别是1990年以后,由于推广了优良品种,采用配方施肥等农业新技术,油菜产量稳步提高。1995年种植面积8.2万亩,单产141.2公斤,总产11578吨;1997年种植面积7.2万亩,单产150公斤,总产量10844吨。1998年至2000年受自然灾害影响,种植面积减少,总产量下降。2000年种植面积为5.2万亩,总产量5058吨,单产97.7公斤。

二、花生

花生种植在平舆县历史悠久,农民在种植好主要粮食作物的前提下,在汝河两岸的沙土地上少量种植。1988年,全县仅有老王岗和西洋店两个乡种植花生,种植面积1.27万亩,总产量2051吨,单产161公斤。1990年扩大到李屯、射桥等乡镇,其中种植面积最大的是西洋店乡,当年全县种植面积3.15万亩,总产7714吨,单产245公斤。1995年花生种植发展到全县14个乡镇,播种面积10.28万亩,总产22279公斤,单产216.8公斤。1998年受洪涝灾害影响,全县播种面积5.65万亩,平均亩产197公斤。2000年播种面积8.62万亩,总产14763吨,单产171.3公斤。

1990年以前,花生品种主要以白沙1016为主,该品种因常年种植,退化严重,造成产量低而不稳。县委、县政府对花生生产极为重视,积极引进优良品种,建立花生良种生产基地,并组织有关农业技术人员逐村培训,种植面积逐年扩大,新品种的利用逐年提高,对农民增收起到重要作用。2000年,种植品种主要是豫花4号、豫花6号、鲁花13及8130等中小果型品种,引进白沙型花生新品种郑8506-A-6-A,逐步取代老品种。

三、烟叶

平舆县烟叶种植零星分布于各个乡镇,以南部居多。因较种植其他农作物收益略高,个别有技术、会烤制的农户基本未间断种植。1988年,烟叶收购价格提高,亩收益达1000元以上,是其他农作物收益的3倍多,当年全县种植面积为2.42万亩。1989年县、乡政府把烟叶生产作为种植业结构调整的重点,县政府成立烟叶生产办公室,重点乡镇配副职专门负责,村委配烟叶生产专干,下达指导性种植计划,所有经济田全部种烟,原种烟户扩大面积,以万金店、双庙为中心,辐射西洋店、辛店、杨埠、东和店等乡镇。在面积集中的地方,统一建烟炕,设收购点,组织乡、村干部到外地学习种植技术。1990~1992年,全县烟叶种植面积都在1万亩以上。1993年,县政府为保证种植好、效益高,减轻农户的投资负担,前期投资(耕地、化肥、育苗)由烟草部门垫资,售烟后归还,县烟叶生产办公室为每个乡聘请一名烟师,每个村聘请一名炕烟师,并对老炕房进行全面改造。当年烟叶亩产达100多公斤,亩收益近2000元,全县总计上缴税金近200万元。1996~1999年面积一直稳定在1万亩以上。2000年,由于农民大量外出打工,农村劳动力减少,烟叶种植面积大幅减少,当年种植总面积仅为795亩。

四、棉花

1988年,全县棉花种植面积6.1万亩,总产量2214吨,单产36公斤。1992年,种植面积达15万亩以上,总产量3600吨。1993年后,由于种植棉花投工大,棉花种植面积大幅下降。1994年,全县种植面积4.5万亩,总产量1070吨,单产近24公斤。1995年到1999年,全县棉花种植面积稳定在6万亩到7万亩之间,总产量在2500吨左右。其中,以后刘和西洋店两乡镇种植面积最广,仅后刘乡1999年种植面积就近2万亩,总产量达1040吨。2000年全县种植面积为1.8万亩,总产量559吨,单产30公斤。

五、瓜菜

1988~1995年,平舆县的瓜类种植面积稳定在2万亩左右,产量在1万吨至4万吨之间;蔬菜种植面积稳定在6万~10万亩,产量在5万~10万吨之间。1995年万金店乡扩建日光温室1000座,庙湾镇冯庄村引种黄花菜20亩,并取得较好收益。当年成立县蔬菜开发管理办公室,专门协调和管理全县蔬菜生产工作。1996年全县大力推广温棚农业,实施绿色工程,当年瓜类种植面积达到4.6万亩,总产达9万吨以上。1998年底,全县发展各类温室大棚1.83万座,种植西瓜6万亩,全年瓜菜种植面积25万多亩,建高科技农业示范园7座,总面积850亩,总投资1500多万元。沿驻新公路两则初步形成“白色长廊”(蔬菜大棚)。2000年,全县分别建成了以古槐、郭楼、李屯、东皇庙为中心的温棚蔬菜生产基地,以玉皇庙为主的小拱棚西瓜生产基地,以庙湾、西洋店为主的黄花菜生产基地,以杨埠为主的莲藕生产基地,并在郭楼的王栋桥、东皇庙的五里建成两个瓜果蔬菜批发市场,使全县的瓜菜生产初步走上了区域化和规模化的发展道路。

六、食用菌

1981年平舆县开始引进食用菌技术,先后培育出平菇、草菇、金针菇、双孢菇、香菇等10余个品种,并培养出1200余名食用菌生产技术骨干。90年代,食用菌多为农户家庭式栽培,个别懂技术的农户利用玉米芯、秸秆等在自家院子里栽培。90年代后期,东皇庙乡张庙村逐渐成为生产基地和技术人员培训基地,指导全县18个乡镇发展食用菌栽培。2000年生产规模最大的是平菇、双孢菇和香菇3个品种,同年3月成立平舆县食用菌生产基地建设办公室。办公室根据中国食用菌协会提供的国内外需求信息和平舆县的区位优势,对食用菌生产基地建设进行了规划,以东皇庙乡、古槐镇、十字路乡为中心,辐射全县其他乡镇。是年全县共生产平菇20万袋,香菇45万袋,双孢菇25万平方米,初步形成以东皇庙乡为中心的优质香菇交易市场。

七、药材

1991年,平舆县有个别农户少量种植药材,只局限在十字路和西洋店两个乡,当年种植总面积300亩。1992~1996年,由于经济效益及需求的制约,全县药材种植面积小,只有少数居民种植,没有形成规模。种植品种主要有薄荷、板蓝根、杜仲等。1992年种植面积1995亩。1993年种植面积555亩。到1995年种植面积仅为195亩。1997年,随着社会需求量的增大,种植药材经济效益好转,种植面积扩大,当年种植面积3570亩。1998年种植面积9750亩。1999年有所下降,总面积为4170亩。2000年种植总面积达1.11万亩。

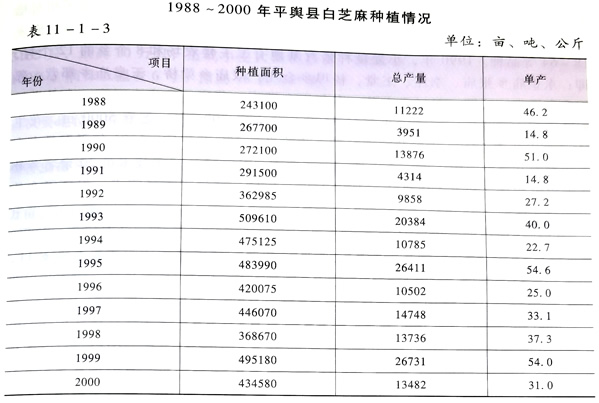

第三节 白芝麻

平舆县是全国最大的白芝麻生产基地县,以盛产优质白芝麻而闻名全国,种植面积、总产量、年出口量均居全国县级第一位,素有“中原百谷首,平舆芝麻王”之称。平舆县白芝麻被列入国家原产地域白芝麻保护产品,是全县农作物中仅次于小麦的第二大优势作物。1980年平舆县白芝麻被经贸部授予“优质产品”称号,1988年平舆县被河南省政府定为白芝麻外贸出口基地县,1997年平舆县被农业部确定为白芝麻种植最佳适宜区域和商品油料基地县,1998年平舆县被国家质量技术监督局确定为“白芝麻标准化种植试点县”,平舆白芝麻被国家列入全国高产优质农业标准化示范区计划项目,2000年被财政部确定为“科技扶贫优质白芝麻开发基地”,同年顺利通过国家质检总局对白芝麻标准化栽培示范基地项目验收。

20世纪80年代,平舆县培育出优质高产白芝麻品种“豫芝2号”和“豫芝6号”。省农科院80年代在东皇庙乡张庙村开展白芝麻新品种的研究工作,相继培育出了芝麻新品种“豫芝5号”“豫芝8号”“豫芝11号”等。由于优良品种和田间技术配套模式得到广泛推广,芝麻产量不断提高。90年代,常年种植面积在40万亩左右,平均亩产50公斤左右。受灾年份,芝麻生产受到影响,产量有所下降。

平舆县白芝麻以个大籽饱、色泽洁白、皮薄肉厚、口味香醇等独特的优良品质享誉国内外,是传统的出口商品,年出口量1500万公斤左右,远销日本、韩国及欧美等20多个国家和地区。平舆白芝麻含油率高,生产加工成的小磨香油是食用油中的珍品。平舆小磨香油采用传统工艺,手工磨制,棕色透明,香味持久,富含各种营养元素和维生素E、维生素C及亚油酸等,被西方国家称为“营养女皇”,具有软化血管、降低血压、健发润肤的功效。1990年平舆县被农业部批准为小磨油生产重点县。

第四节 种子

平舆县良种推广以县种子公司为主要渠道。1988年后,主要农作物品种进行了多次更新换代,至2000年使常规作物良种覆盖率达到95%,杂交种覆盖率达到100%。

20世纪80年代,平舆农作物主要是小麦和芝麻,有“夏季小麦保口粮,秋季芝麻挣钱花”的说法。这一时期,芝麻生产发展迅猛,平舆成为全国白芝麻生产第一大县。80年代后期,平舆小麦品种以百农系列为主,百农3217、百农55两个主要品种因其产量高在平舆得到全面推广,种植面积占全县小麦播种面积的70%以上,但这类品种有其不足之处,主要是蛋白质含量低,成熟期不抗干热风,易早死,老百姓有“百农浑身都是病,就是打头重(产量高)”的说法。白芝麻主要以豫芝2号(平芝7628)为主,占全县芝麻种植面积的90%以上。1988年,全县共经营良种45万公斤,其中小麦原(良)种25万公斤,玉米11.98万公斤,大豆6万公斤,花生0.5万公斤,芝麻1.2万公斤,油菜3200公斤。1989年全县推广优良品种160万公斤,良种繁良面积22400亩,产良种240万公斤。

90年代,随着农村改革的进一步深入,农业生产实施了“种子工程”,小麦种子每3年更新一次,良种推广进入了快速推进阶段。90年代初期引进了相对稳定高产、品质优良的品种豫麦18、新麦9号、百农64以及豫麦18优系、豫麦18-64等品种。1990年,小麦良种繁育基地有二王楼农场和8个乡的12个村,即:东皇庙乡张庙、李庄、王堂,杨埠乡金庄,双庙乡梁桥,玉皇庙乡郑营,郭楼乡高平寺、戚坡,射桥乡大孙,东和店乡邢岗、董庄,辛店乡冯寨。全县良种繁育面积26700亩,其中玉米制种2500亩,大豆2000亩,芝麻5000亩,花生2100亩,小麦15100亩,共繁育各种农作物良种300万公斤。1991年平舆县在小麦收获季节遇到阴雨天气,小麦种子霉变严重。县种子公司派技术员20余名奔赴全省组织调种,共组织优良小麦品种160万公斤,满足了市场需求,保证了全县小麦顺利播种。

90年代中后期,农民对小麦产量和品质的要求越来越高,追求抗病、抗倒、高产、优质、好吃、好卖。一批新的优良品种逐步被引进推广,主要有新麦11、新麦13、温麦4号、温麦6号、周麦5号、周麦9、周麦16等品种,随后又引进了郑麦9023、汇展4110等,原有的品种逐渐被淘汰。

2000年,县委、县政府提出“稳定粮食播种面积,改善品种品质结构,增加优质专用品种面积”的指导思想,进一步强化了优质高产新品种的引进、示范和推广工作,全县共引进、试验、示范作物新品种30多个。小麦良种繁良基地有东皇庙乡张庙、李庄、王堂、徐寨,杨埠镇金庄、薛店,双庙乡梁桥、后张,玉皇庙乡郑营,郭楼乡高平寺、戚坡(芝麻、红薯),高杨店乡袁庄,射桥镇大孙(玉米),东和店镇董庄,辛店乡冯寨,老王岗乡甘港、孙庄(玉米),李屯乡王庄、柳屯。是年,县种子公司销售优良品种300万公斤,其中小麦180万公斤,玉米100万公斤,其他品种20万公斤。全县包衣种子播种面积25万亩,全县杂交种子覆盖率100%,常规种子良种覆盖率95%。

第五节 病虫害及防治

一、病虫害

平舆县小麦常发病虫害有条锈病、麦蚜、麦蜘蛛等。20世纪80年代前期以条锈病、白粉病、赤霉病、麦蚜、麦蜘蛛、黏虫为主,1988年后以纹枯病、黑穗病(包括秆黑粉病)、吸浆虫、蛴螬为主要病虫害。1990~1991年小麦秆黑粉病和条锈病连续两年普遍发生。其中,条锈病发病面积60多万亩,部分田块小麦枯黄,严重块地损失3~4成。之后,随着小麦品种的更换,秆黑粉病很少发生,叶枯病成为主要病害。1995年,全县主要病虫害有棉花黄萎病、美洲斑潜蝇、小麦黑穗病、红薯黑斑病、棉铃虫、豌豆蟓、绿豆蟓、蚕豆蟓、二十八星瓢虫等。1995年以后,白粉病多为轻发生,小麦主要病虫害为条锈病、纹枯病、赤霉病、叶枯病、蚜虫、红蜘蛛、吸浆虫、地下虫。1998年小麦赤霉病发生面积70万亩,病穗率达36.6%。1999年,小麦蚜虫发生面积60多万亩,重灾10万亩,百株蚜量达到3165只,最高10万只,造成小麦大面积枯黄。2000年小麦发生纹枯病,病田率100%,病株以温麦6号、豫麦18最为严重。

玉米病虫害以玉米螟为主,时常重发,玉米叶斑(大小斑)病、蚜虫、锈病占次要地位。高粱条螟与玉米螟混合发生,棉铃虫和二代黏虫偶发。芝麻病虫害常年以枯萎病、茎点枯病、疫病为主。花生病虫害以蚜虫、叶斑病、茎腐病为主。棉铃虫在80年代前期为害较重,90年代相对减轻。

豆天蛾、红薯天蛾在80年代为害较重,后偶发。1994年红薯天蛾发生面积5万亩,占红薯面积的60%,田间虫量每平方米达86只,最高210只,当年红薯产量损失30%。1996年再度发生,面积为2万亩,占红薯面积的30%。

1995年蝗虫发生面积20万亩,蝗虫种类以东亚飞蝗为主,占总数的30%~40%,其他还有小车蝗、中华蚱蜢、土蝗等,每平方米蝗虫数量最高达100只以上。90年代,甜菜夜蛾、三代黏虫等成为偶发性虫害。

二、防治

80年代病虫害防治用药以“六六六”“3911”为主,其他配合农药有“1605”、氧化乐果等,以有机磷、有机氯类高毒杀虫剂为主,其他药较少。80年代后期至1995年,主要使用速灭杀丁、敌杀死、灭扫利、氯氰菊酯等。1995年以后配有菊酯类农药的复配农药种类用量大幅增加。氨基甲酸脂类(以呋喃丹为代表)、有机杂环类(以吡虫啉为代表)等杀虫剂以及各类除草剂也在90年代相继推广使用。90年代末期农药应用呈多元化,同时淘汰一些高毒、高残留农药品种。施药方法呈多元化发展,随着“六六六”的淘汰和可湿性、可溶性粉剂的发展,喷粉已很少使用,以喷雾为主,低容量喷雾广泛应用,熏蒸、毒饵诱杀、灌根等各种方法也在生产中发挥重要作用。

80年代,虫情测报站(植保站)引进推广泰山-18型机动弥雾机50台进行低量喷雾。1990年,政府统购1000台弥雾机发放到村,以后逐渐发展到个人购买以至广泛应用。90年代中后期出现专门的施药专业户或专业队,提高了施药效率,工农-16型喷雾器仅在防治高峰期使用。

第六节 土壤养分与施肥

20世纪80年代前期,平舆农民种地施肥以有机肥(土杂肥)为主,化肥为辅,平均亩施有机肥2500公斤,化肥6公斤左右。这一时期农产品产量低,小麦亩均产量100公斤左右,但农产品品质好。1982年,平舆县进行第二次土壤普查,通过对全县1148个耕层土样进行化验,结果为全县土壤平均有机质含量1.23%,碱解氮77.26ppm,速效磷12.06ppm,速效钾163.38ppm。结论是土壤肥力中等偏下,有机质含量低,缺氮贫磷钾有余。由此提出了以增施磷肥为主的施肥配方,钙镁磷肥、过磷酸钙得以迅速推广应用。

80年代后期至90年代初,农民施肥以化肥(碳铵、尿素)为主,有机肥施用量逐年减少,全县亩均施用尿素23公斤左右,有机肥作为底肥施用。这一时期农产品产量显著上升,小麦亩均产量300公斤左右。1991年,对全县1483个耕层土样进行速测,免费为农民提供测土配肥服务。同时引进推广四川银山产磷酸一铵2000多吨,配方施肥面积38万亩,优化配方施肥12万亩。

90年代中后期,农民种地全部施用化肥,不施或很少施用有机肥,有机肥的施用面积占播种面积的10%。这一时期农产品亩产量进一步提高,小麦亩均产量达到400公斤以上,但农产品的品质却下降了。1994年,平舆县开展第三次土壤耕层养分普查,共取土样977个,化验结果是全县土壤平均有机质含量1.19%,碱解氮94.13ppm,速效磷13.30PPm,速效钾117.71ppm,土壤有效钾素缺乏。县农业局依据土壤普查结果,绘制了《平舆县土壤耕层养分状况图》《平舆县各乡镇土壤耕层养分状况图》,为政府指导农业生产提供了切实可靠的依据。化肥中低含量的碳铵、过磷酸钙、钙镁磷肥逐渐退出市场,高含量效果好的二元复合肥磷酸一铵、磷酸二铵及氯化钾、硫酸钾、尿素等得到大面积应用。

1998年,县土肥站利用多年土壤养分检测结果,结合土壤实际状况,生产“沃力”牌配方肥料(BB肥)服务于农业生产,当年示范推广200多吨,至2000年,连年生产配方肥料2000吨,实现了由“配方施肥”到“施配方肥”的转变,避免了农户普遍存在的拿到“配方”而买不到“药”的问题,在施肥技术上提高了一个档次,达到了既省肥料投资又增加产量的目的,解决了农业生产常见的盲目施肥的问题。

第七节 间作套种

平舆县90年代以前的耕作习惯基本上是麦茬豆、豆茬麦,一年两熟,作物品种单一,耕作制度陈旧,产量低,农业经济效益低。1995年以后,农村调整了种植业结构,麦茬豆、豆茬麦的耕作习惯得到改变,大部分农户实行了科学种田,间作套种,使作物得到合理布局。种植方式上,有麦瓜套、麦菜套、小麦玉米套、芝麻大豆套、芝麻玉米套、玉米红薯套,使一年两熟变成了一年三熟、一年四熟的种植模式,年亩经济收入1500~2000元。通过种植业结构的调整及种植方式的转变,使农业经济效益不断提高,2000年全县复种指数达到180%以上。

第八节 植物检疫

一、检疫站

1984年,平舆县虫情测报站更名为平舆县植保植检站,负责全县的农业植物检疫工作。1988年,有检疫员3人,1991年有检疫员4人,2000年有检疫员5人。1994年配备植物检疫专用车1辆,1997年退役。检疫设备相对缺乏,仅有80年代中期配备的显微镜2台,解剖镜、接种箱、离心机各1台,分样筛1套及部分玻璃器皿和药品试剂。

二、检疫

80年代中期,平舆县开始植物检疫工作,进行植物检疫宣传、产地检疫、调运检疫、疫情普查、疫情控制等,防止危险性病虫害传入、蔓延、危害。每年进行1次或多次植物检疫宣传活动,按时参加省、地植物检疫执法培训和技术培训,提高检疫人员业务素质和执法能力,使检疫工作进一步加强。80年代每年开展产地检疫1万亩左右,调运检疫50万公斤左右。90年代末,每年开展产地检疫2万亩左右,调运检疫1000万公斤左右,开展疫情普查5万~10万亩。1995年,通过全省统一普查,全县常发的病虫害有棉花黄萎病、美洲斑潜蝇、小麦黑穗病、红薯黑斑病、棉铃虫、豌豆蟓、绿豆蟓、蚕豆蟓、二十八星瓢虫等。通过多次疫情普查,查清全县病虫害分布情况,为控制病虫害提供了可靠依据。

第九节 农业管理机构

农办 1986年10月成立平舆县农村经济工作委员会。1996年3月,撤销平舆县农村经济工作委员会,设立平舆县农业工作领导小组办公室,正科级规格,设综合办公室、生产股、农民负担监督管理办公室、烟叶生产办公室、富民工程办公室、棉花生产办公室,编制14名。主要负责协调农、林、牧、水、机等涉农单位工作,收集和反馈农业、农村经济信息,对农民负担、小康村建设、富民工程建设及棉花、烟叶生产等工作进行检查、指导和监管。1997年12月,平舆县农业工作领导小组办公室有干部17人,工人1名。2000年农业工作领导小组办公室有工作人员17人。

农业局 1990年10月撤销农业畜牧局,成立农业局,内设办公室、人事股、财务股、审计股、农情股、计生股、内保股、工会。1992年,农业局原有的股室合并为3个办公室:综合办公室、农业生产办公室、经济实体办公室。1996年,农业局内设办公室、人事股、科技教育股、计划财务股、生产股、经营管理股,行政编制18人。二级机构有:农技推广服务中心、农技站、植保站、土肥站、农经站、中央农业广播学校平舆分校、种子公司、种子管理站、区划办公室、二王楼农场,18个乡(镇)农技站,18个乡(镇)农经站。2000年,农业局内设办公室、人事股、财务股、科技教育股、生产股、保卫股。二级机构有:农业技术推广站、土肥站、植保站、种子公司、种子管理站、农村经济经营管理指导站、中央农业广播学校平舆分校、农业区划办、蔬菜办、二王楼农场,18个乡(镇)农技站,18个乡(镇)农经站。