平舆县扶贫工作从1981年开始,到1985年,国家对平舆共投放财政扶贫贴息贷款588.5万元,主要用于扶持贫困户发展副业生产,从事各种服务性经营及组织劳务输出等。1985年全县农民人均纯收入为91元,贫困发生率为86%。1986年平舆县被确定为全国重点贫困县,到1987年,两年中上级投放财政扶贫贴息贷款2170万元,财政扶贫资金400万元。这些资金以到户的形式分配到15个乡52393户,扶持年人均纯收入不足120元的贫困农民。这种“输血型”的扶贫方式,只能解决群众的一时生活困难,难以达到稳定脱贫的目的。从1988年开始,县委、县政府改变扶贫资金单户扶持的做法,将扶贫贷款的投放从分散救济型向整体经济开发型转变,扶持的重点是乡镇企业和农村基础设施建设。当年,1020万元扶贫贷款集中扶持县、乡、村种植业、养殖业、加工业等71个集体企业,年底全县乡镇企业总产值达到1.4亿元,首次突破亿元大关,比上年增长52%,增长速度为全区第一。90年代初,平舆县在总结扶贫经验教训的基础上,重新修订扶贫规划,确定扶贫贷款主要用于扶持四大支柱产业开发,即农业“一优双高”(优质,高产、高效)开发、畜牧养殖系列开发、农副产品加工开发、手工艺品规模开发。1994年国家开始实施“八七”扶贫攻坚计划(用7年时间基本解决全国8000万贫困人口的温饱问题),县委、县政府制定了《平舆县扶贫攻坚计划》,把基本解决全县贫困人口的温饱作为扶贫攻坚的主要目标和中心任务,充分利用本地资源、技术进行开发式扶贫,不断加强基础设施建设,帮助贫困乡村改善生产、生活条件,以发展种植业、养殖业为重点,依靠科技和教育提高劳动者素质为手段,增强他们的自我发展能力,有效增加贫困人口的经济收入。到2000年,全县国内生产总值由1985年的1.5亿元增加到21.9亿元,农民人均纯收入由1985年的91元增加到1733元,贫困人口由1985年的699302人减少到139700人。完成万亩井灌示范工程、旱涝保收田工程、河道提灌工程等一批农田水利重点工程。大部分贫困村实现了通电、通公路、通广播和电话。

第一章 贫困状况

第一节 致贫因素

平舆是农业县,历史上旱、涝灾害频繁,同时有虫、风、雹、霜冻等灾害发生,严重影响着经济社会的发展,洪涝灾害是平舆人民致贫致困的主要因素。平舆地势平坦,后刘乡洪河入口处海拔43.5米,双庙乡出口处38米,洪河最大流量610立方米/秒,汝南、上蔡、项城三县客水有7条大型支流经过平舆进入洪河,总流量1377立方米/秒,且这7条大型支流上游无堤防,进入洪河无闸门,河水顶托,支港倒灌,三县客水在平舆境内遍地漫流。沿洪河9个乡镇、沿汝河4个乡镇耕地面积占全县耕地面积的67.8%,大雨大灾,小雨小灾,无雨旱灾,甚至晴天也发水,因此,平舆有“洪水走廊”“洪水之家”之称。洪、汝河两岸的群众穷在水上,一场水灾几年穷,连年灾害穷上穷。特殊的地理位置和气候条件,给平舆带来了多灾多难的命运。

第二节 贫困程度

平舆县是老灾区,连年的自然灾害给平舆人民的生产生活带来了巨大的困难,每次灾害过后,保证做到“三不”(不逃荒要饭、不冻死人、不饿死人)是上级对平舆的最低要求。1975年8月的洪水,更使平舆人民雪上加霜,全县的耕畜淹死65%,猪、羊淹死85%,房屋倒塌94%,农业机械损坏80%,农民种地靠人拉锄刨,农田水利设施被冲毁,庄稼旱不能浇,涝不能排,粮食产量低,温饱问题不能保证,94%的群众生活靠国家救济。洪水过后,为了尽快恢复生产,重建家园,根据上级指示,物资部门将生活、生产资料以记账的方式发给群众,折款计1860多万元,这批债务县财政无力偿还,挂在企业账上,每年付银行利息70多万元。企业受洪水袭击损失已经很大,又拿出了物资,还承担着利息,更是不堪重负,部分企业濒临破产。

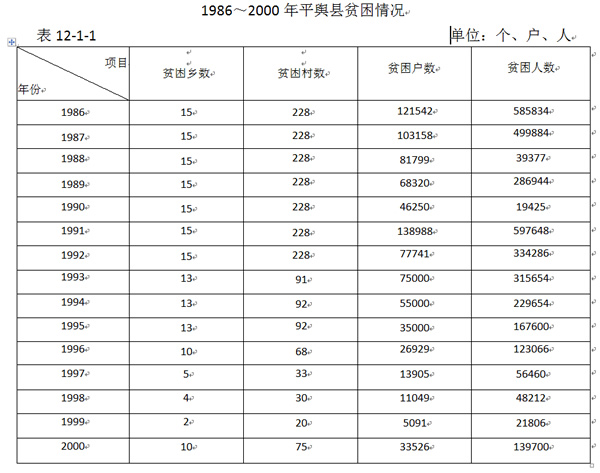

1976年到1985年有5年涝灾,成灾面积300多万亩,仅1984年6月~10月连续发生5次涝灾,10年中全县农民人均纯收入在48~91元之间。1983年全县仍有1601户7832人住庵棚,是年11月,民政部和省民政厅领导到平舆县察看灾情,他们在杨埠乡王美村走访调查农民生活情况时,看到农户家中有小麦的很少,个别户只有几天的口粮。这种境况被民政部一位领导归纳为“一条绳家业”(家中除换洗的衣服搭在一条绳上外,别无他物)。1985年,按国家核定的贫困标准,全县18个乡镇有15个是贫困乡,254个行政村中有贫困村228个,贫困户143842户699302人,贫困发生率为86%。

1986年被确定为贫困县后,国家每年向平舆县投放上千万元资金扶持贫困人口脱贫致富,县委、县政府把扶贫工作作为全县工作的中心,各部门服从于扶贫,服务于扶贫,共同为脱贫致富努力。至1993年全县贫困村数由1986年的228个减少到91个,贫困户数由121542户减少到75000户,人数由585834人减少到315654人。全县的农业、林业、养殖业、乡镇企业、县属工业等借助扶贫机遇都有很大的发展,农民生活显著改善,大部分贫困户基本上解决了温饱。但由于温饱水平较低,全县综合经济实力还没有根本改变,一遇较大自然灾害,已脱贫的部分农户随即返贫。1991年全县贫困户又达到138988户,其中受涝灾影响占74%,经营副业损失的占16%,其他灾害占10%。

1994年,国家实施“八七”扶贫攻坚计划,1994~2000年,县委、县政府集中人力、物力、财力,动员全社会力量,解决农村贫困人口的温饱问题。经全力攻坚,取得显著成效,但由于1998年和2000年旱涝交加,全县再次遭受重大损失,给扶贫攻坚任务(2000年基本解决全县贫困人口的温饱问题)的完成带来巨大的困难。到2000年,全县人均收入在全国贫困标准(865元)以下的贫困人口还有13.97万人,平舆县仍被国家确定为扶贫开发工作重点县,扶贫开发重点乡镇7个(杨埠镇、西洋店镇、双庙乡、高杨店乡、庙湾镇、玉皇庙乡、李屯乡),主要分布在洪河、汝河沿岸以及大黄港、蛟停湖滞洪区等低洼易涝地带。扶贫开发重点村104个。

杨埠镇:夏庄、大湾、王美、古刘、洼张、大朱、河北、王店、薛店、黄港。

双庙乡:邢营、后张、前张、南营、马营、张傅楼、宋店、谢庄。

庙湾镇:念张、岗李、郑楼、余楼、赵庄、里湾、龙王庙。

高杨店乡:荒坡、王阁、吕庄寨、袁庄、老庄、刘寨、金刘。

射桥镇:刘庄、臧楼、大王、古城、大孙。

后刘乡:马李坡、胡岭、新集、张万寨、魏庄、张老人、丁营、大黑、西张营。

万冢乡:牛庄、阎楼、庄堂、蔡庄、汤岭、三桥、高辛、杨桥。

东皇庙乡:小冯、孟庄、刘营、大樊、高营、张营、李庄。

西洋店镇:高台、吴湾、秦王、周湾、聂寨、潘营、詹庄、梨树园、赵庙、尹湾、贾营。

李屯乡:大郭、王庄、管坡、十八里庙、前岗、大许。

玉皇庙乡:梁楼、大宋、余坡、唐庄、曾庄、王楼。

辛店乡:黑李庄、淇沟、韩坡。

十字路乡:张铁、大董、王关庙、秦坡楼。

老王岗乡:黄湾、白龙王庙、赵埠口。

万金店乡:余庄、黄庄、张坡。

东和店镇:前楼、李七店、宁庄、张赵、邢岗。

郭楼乡:曹寨、前店。