第三章 居民生活

1988~2000年,平舆县经济和社会事业持续发展,居民生活发生明显变化,居民收入逐年增长,消费水平和消费质量不断提高,消费结构趋于优化,居住条件得到改善,中高档耐用消费品大量涌入城乡居民家中。居民生活从六七十年代的“一条绳”家业(没有衣柜,衣服搭在绳上),逐步提高为20世纪末的“一条龙”家业(彩电、冰箱、洗衣机等一应俱全)。但由于居民收入不平衡,特别是农民增收缓慢,一部分低收入的城乡居民家庭生活还比较困难,一些下岗职工需要扶助,农村仍有13.97万贫困人口需要扶持。

第一节 居民收入

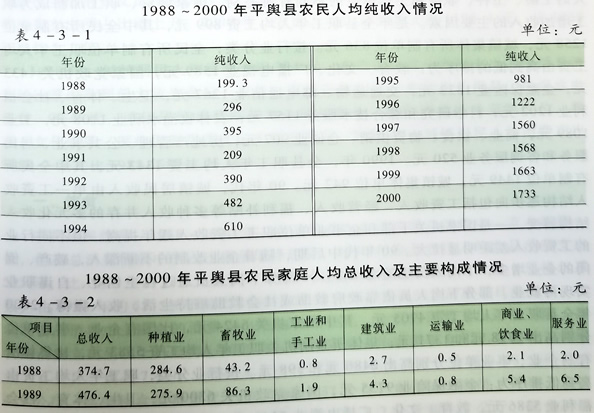

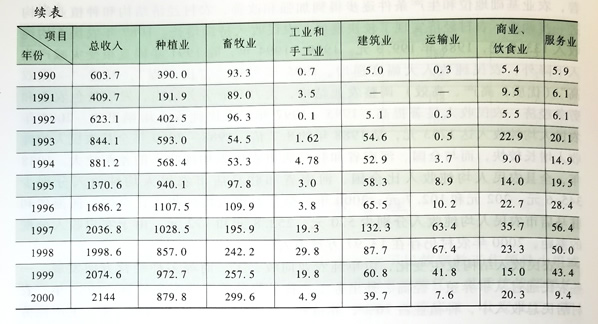

一、农村居民收入

随着农村和农业经济体制改革的不断深入,家庭联产承包责任制的稳定和完善,农业基础地位和生产条件逐步得到加强和改善,农村经济结构和种植业结构进一步调整,农村经济实现了较快发展,农民收入持续增长。1987年农民人均纯收入133.8元,1988年199.3元。1989~1994年,除1991年因夏粮受灾减产收入下降外,农民纯收入大幅度递增。1995年实施“富民工程”,围绕“一优双高”(优质,高产、高效)调整农业结构,大力开展劳务输出,发展特色农业和劳务经济,农民收入显著提高。1995~1997年,农民纯收入增幅更快。2000年农民人均纯收入达1733元,是1988年的8.7倍。1988~2000年全县农民人均纯收入增长较快,而与全国、河南省和驻马店市农民人均纯收入的差距拉大。1988年,全县农民人均纯收入比全国、河南省和驻马店市农民人均纯收入分别少345.6元、202元和102.7元;2000年,全县农民人均纯收入比全国、河南省和驻马店市农民人均纯收入分别少520元、252.8元和172元。由于农户收入分配的差距,2000年农村仍存在13.97万贫困人口。

农民收入结构发生变化,由单纯农业向牧、工、商等多种经营方向发展。一些农民通过从事养殖、经商、外出务工、技术服务等职业率先致富。1988年,农村居民总收入中,种植业占76%,养殖业占11.5%,建筑业占0.7%,生产性劳务收入占5.6%。1989~1996年,种植业收入占农民家庭总收入的60%~70%,1997~2000年呈现下降趋势,下降至40%~50%。2000年,农民种植业收入占总收入的41%,养殖业收入占14%,劳务收入占17.4%。

二、城镇居民收入

1988年,城镇居民(主要是公职人员)生活来源以工资收入为主,工资因个人的工龄、工种、职务和工作单位的不同有所差别,国家调资、职工加薪成为职工增加收入的主要因素。是年全县职工年人均工资899元,其中全民所有制单位1258元,城镇集体所有制单位836元。按行业分类,全民所有制单位职工年人均工资由高到低的排序为:教育、文化、广播电视业1589元,国家党政机关1433元,金融保险业1333元,交通运输、邮电通信业1267元,卫生、体育、社会福利业1202元,科学研究和综合技术服务1157元,农林牧渔水利业1108元,工业1089元,商业、饮食、物资供销、仓储业907元,房地产管理、公共事业、居民服务和咨询服务业520元。1990年,全县职工年人均工资1343元,其中全民所有制单位1449元,城镇集体单位942元。90年代,城镇居民收入由单一工资收入结构逐步向包括工资收入、经营收入、福利补贴等多种收入并存的多元化收入结构转变。一是国家机关干部和企事业单位职工工资收入逐年提高,但不同行业的工资收入差距明显拉大。90年代中后期,随着企业改制的不断深入,破产、倒闭的企业增多,下岗人员也随之增多。一部分下岗人员通过自主创业、自谋职业实现再就业。部分下岗人员依靠政府救助或社会救助维持生活,收入微薄。2000年全县职工年人均工资4705元,其中国家机关6424元,比国有企业、事业单位分别高出2798元和1371元;集体所有制机关职工年人均工资5583元,比集体所有制企业、事业单位分别高出2486元和598元。按行业分类,职工年人均工资由高到低排序为:金融保险业9735元,国家党政机关6300元,卫生、体育、社会福利业5386元,教育、文化、广播电视业5241元,交通运输、邮电通信业4950 元,商业、饮食、物资供销、仓储业3357元,电力供应业3345元,工业3282元,社会服务业3205元,农林牧渔水利业3029元,建筑业2802元,科学技术业2209元。二是非工资性收入和个体经营性收入增长较快。工资收入虽仍为大部分职工收入的主要来源,但职工从单位得到的其他收入、财产性收入有所增多。一些在职人员、退休人员和部分城镇居民从事商业、服务业、运输、建筑等行业经营或务工,个体经营收入成为增加收入的一项重要来源。2000年城镇居民人均可支配收入3923元。

第二节 居民消费

随着居民收入的不断增加,居民消费支出量增多,消费结构逐步发生变化,消费领域逐渐扩大,主要耐用消费品的拥有量增长较快。

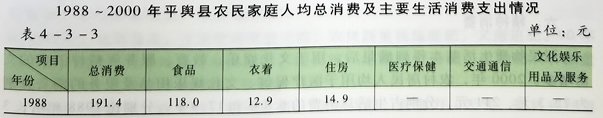

1988年农村居民人均消费支出191.4元,其中生活费支出占94%。在生活费支出中各项消费占生活总消费的比重由高到低的顺序大致为食品、居住、衣着、燃料、家庭生活用品等。1990年农村居民人均消费支出358.2元,其中,食品占56.6%,家庭用品占10.6%,住房占10%,衣着占9.7%,燃料占5.3%,教育支出2.3%,医药费占1.4%,文娱费0.16%。进入90年代,农村居民食品消费支出在生活消费支出中虽仍占第一位,但呈现下降趋势,住房、医疗、文化娱乐等消费支出所占比重上升。2000年,农民人均生活消费支出1176.4元,比1988年增长5.1倍。

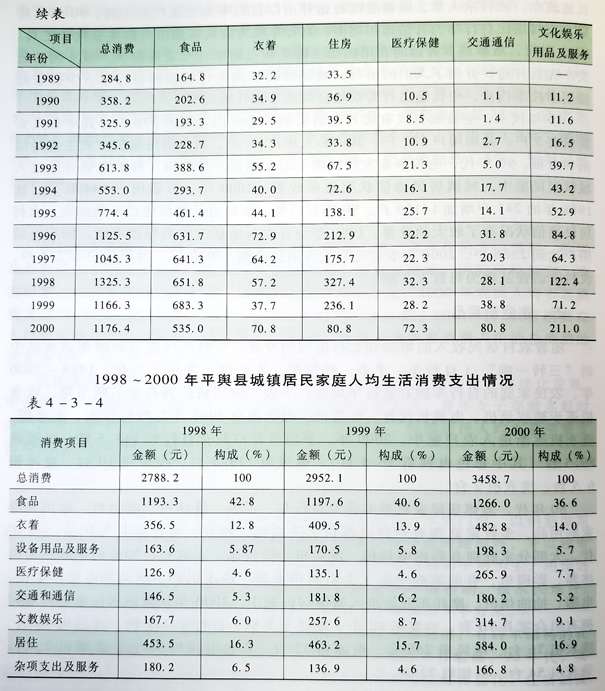

1988年,城镇居民人均消费支出374元。在消费构成中各项支出占生活总消费的比重由高到低大致为食品、衣着、家庭设备用品、文化娱乐用品、住房水电消费。90年代,城镇居民消费结构发生明显变化,居住消费跃升至第二位,教育、文化娱乐、医疗保健消费支出大幅度提升。2000年,城镇居民人均消费支出3458.7元,比1988年增长25倍。

一、饮食

农村居民饮食 1988~2000年,食品消费在农民生活总消费中一直占据第一位,但在总消费构成中所占比重呈下降趋势。2000年全县农民人均食品消费支出535元,比1988年的118元增长3.5倍;饮食消费占消费支出的比重(恩格尔系数)由1988年的65.5%下降到2000年的45.5%。农民的生活质量日益改善,在农民食品消费中主副食的消费支出结构发生变化,主食的消费支出逐年下降,副食的消费支出呈现上升趋势。2000年,农民家庭人均消费粮食222.1公斤,食用油7.6公斤、肉类7公斤、蛋类4.8公斤、蔬菜30.9公斤、食糖0.68公斤、酒4.9公斤,其中粮食消费量比1988年减少37公斤,食用油、肉类、蛋类、酒类消费量分别比1988年增长6.5公斤、3.2公斤、3.7公斤和4.2公斤,副食品消费支出在食品总消费中所占的比重为39.5%,比1990年上升11.5个百分点。

城镇居民饮食 城镇居民的饮食消费逐渐由以主食为主向以主、副食并重转变,食品中副食的比重不断上升,人们更加追求饮食质量和健康要求,讲究食品营养的全面和合理搭配。2000年,城镇居民人均食品消费支出1266元,比1988年增长2.6倍,占生活消费总支出的36.6%,比1988年下降22.7个百分点。在食品消费支出中主要食品所占比重为:粮食16.7%、肉禽及制品22%、蔬菜类9.6%、酒和饮料9.4%、烟草类6.4%、干鲜瓜果类5.7%、油脂类4.7%、蛋类4%、水产品类2.7%、调味品2.3%、糕点2.2%、奶及奶制品1.6%、坚果及果仁1.3%。

二、衣着

农村居民衣着1988年后,农民衣着向着成衣化、多样化的方向发展,购买布料自己动手缝衣制鞋的逐渐减少。农民着装多不追求时尚,讲究价格便宜、结实耐穿。衣服更新的速度加快,穿补丁衣服的甚为少见。2000年农民人均衣着消费支出70.8元,比1988年增加57.9元,增长约4.5倍。90年代,衣着消费在人均生活消费中的比重呈下降趋势。2000年,农民人均衣着消费占生活总消费的比重为6%,比1990年下降近3.7个百分点。

城镇居民衣着 城镇居民的衣着日趋讲究,向成衣化、时装化、多样化发展。中青年男子衣着档次不断提高,老年人衣着讲究舒适大方,青年女子穿戴多赶时尚,衣着式样不断翻新,儿童服装式样更多。2000年,城镇居民人均衣着消费支出483元,比1988年增长5.4倍。

三、居住

农村住房 1988年,农村住房绝大部分为砖木结构,木质门窗,以钢筋做窗棂,用水泥粉刷出外墙裙,室内用白灰粉墙,打水泥地坪或砖铺地坪,并以建带走廊的房屋为时尚。1992年以后,村民新建住房以砖混结构的平房为主,用预制楼板做顶或以钢筋混凝土筑顶。房屋带走廊,多进行外墙粉刷,做水泥地坪。2000年,农民人均住房面积17.4平方米,比1988年增加5.3平方米。

城镇住房80年代,城镇居民住房多为单位分配的福利房,有砖木结构的瓦房,也有钢筋混凝土结构的楼房。房内进行简单的装修或不作装修。90年代,实施公有住房制度改革,出售部分房屋产权,逐步实现公有住房商品化。住房制度改革后,单位集资建房、个人购地建房和购买商品房者增多。自建房多为平房或二层楼房,依据家庭经济条件对室内外进行不同规格的装修装饰,一般要在室内打水泥地坪或铺地板砖,粉刷仿瓷涂料,装铝合金窗户、防盗窗。2000年,城镇居民人均住房面积18.6平方米,比1988年增加8.6平方米。

四、交通通信

80年代,农村居民短途出行或步行或骑自行车,长途出行则需到县城乘坐中长途班车,或转乘火车。城镇居民短途外出以自行车为主要代步工具。90年代前后,农村居民自行车拥有量逐年增多,自行车成为农民短途出行的主要代步工具。1995年后,从事城乡客运的农用机动三轮车和三轮摩托车发展较快,城乡间的公交车先后开通,方便了人们的出行。城镇居民短途出行仍多骑自行车,少数家庭使用摩托车代步,中长途出行需乘坐公共汽车或转乘火车。

80年代末,全县农村仅有磁石电话交换机860门,用户370户,其中私人安装仅有5户;县话用户287户,其中私人用户36户,城乡居民通信方式主要是信函和电报。90年代,电信事业发展较快,固定电话、传呼机、移动电话开始进入城镇居民家中,城镇居民通信状况逐步改善。2000年,市话用户14400户,比1988年的241户增加14159户。90年代后期,农村电话通信建设步伐加快,农村居民通信状况有了较大的改善。1997年全县农村电话改换为程控电话,固定电话用户达到2366户。2000年农村电话交换机扩容到17920门,发展用户17211户,农村电话普及率为每百人2部。

五、家庭耐用品

随着农村居民收入的增加和农村电网的发展,农村居民追求的耐用消费品中的“三转一响”(自行车、手表、缝纫机,收音机)发生了变化。1988~2000年,农民家庭的自行车拥有量逐年增加,手表、缝纫机的拥有量不断下降,收音机逐步被收录机、电视机代替,电视机、电风扇在1995年后增幅较大,电冰箱、洗衣机逐渐进入农户家中。2000年,平均每百户拥有自行车144.5辆、电视机89.5台(其中彩色电视机36.5台)、电风扇119.5台、收录机10台、电冰箱6.5台、洗衣机2台。

80年代,城镇居民家庭基本普及自行车、手表、缝纫机、收录机、电风扇等家庭用品,多数家庭拥有彩色电视机、洗衣机、沙发、组合家具等用品。90年代,大部分家庭拥有彩色电视机、洗衣机、沙发床、大衣柜,30%的家庭用上电冰箱、影碟机,有的家庭安装了太阳能热水器、热水锅炉、空调和电话,手机、电脑、抽油烟机、摩托车开始进入城镇居民家中。2000年,城镇居民家庭每百户拥有组合家具76套、沙发床82个、摩托车8辆、自行车232辆、缝纫机44台、洗衣机76台、电风扇256台、电冰箱32台、彩色电视机96台、影碟机28台、录音机54台、照相机22架。

六、精神消费

居民物质生活基本得到满足后,用于文化娱乐、教育、服务等精神消费的支出增多。2000年,农村居民人均用于医疗保健、文化娱乐用品及服务的消费分别为72.3元、211元,分别占生活总消费的6.1%和17.9%,分别比1988年增长3个百分点和14.6个百分点。城镇居民人均用于医疗保健、文化娱乐用品及服务的消费分别为265.9元和314.7元,分别占生活总消费的7.7%和9.1%,均比1998年增长3.1个百分点。