第一章 经济发展速度

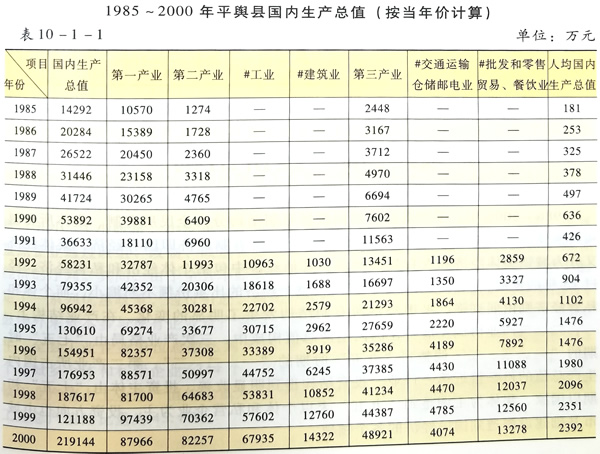

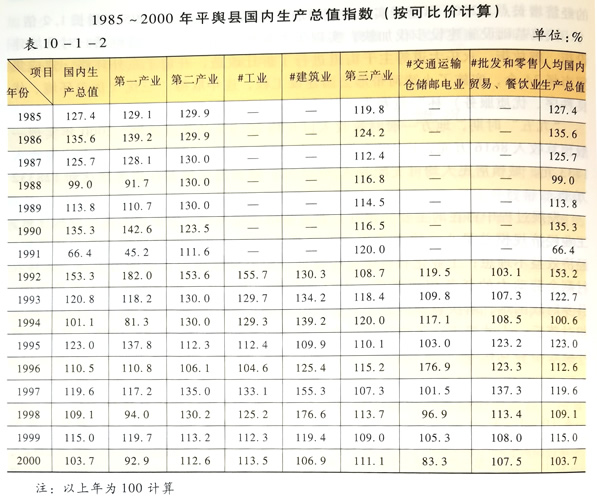

1986~2000年,县委、县政府深入贯彻执行对外开放、对内搞活政策,不断深化改革,扩大开放,特别是1995年后,全县各级政府抢抓国家实施东西合作和加大扶贫开发力度的机遇,实施开放带动战略,积极开展招商引资工作,取得了经济持续快速发展和社会事业全面进步的显著成果。1985年全县国内生产总值为14292万元(文中价值量指标均按当年价计算,增长速度按可比价格计算),2000年国内生产总值达219144万元。2000年国内生产总值比1985年增长6.4倍。

第一节 “七五”经济概况

1986~1990年是国家实施第七个五年计划(简称“七五”计划)时期。这一时期,平舆县认真贯彻执行中共十一届三中全会以后的路线、方针、政策,坚持以经济建设为中心,坚持开展治理整顿,深化企业改革和农村改革,提高经济效益,使全县经济稳步发展。1990年,全县国内生产总值为53892万元,较1985年的14292万元增长1.6倍,5年平均递增29.2%;人均国内生产总值由1985年的181元提高到1990年的636元,增长1.5倍,5年平均递增28.5%,均高于全国、全省同期平均增幅。

农业投入不断增加,实施以农田水利建设为主的农业综合开发,农业综合生产水平稳步提高。农林牧渔业总产值由1985年的16746万元增加到1990的52619万元,5年平均递增30.8%。1990年,粮食总产量为359951吨,比1985年的202824吨增长78%,5年平均递增12.2%;油料总产量34103吨,较1985年18170吨增长90%,5年平均递增13.7%。5年间,向国家提供商品粮160400吨、商品油16980吨。种植业结构明显调整,粮食作物和经济作物种植面积的比例由1985年的77.3:22.7调整到1990年的75.5:24.5。复播指数逐年增大,单位面积产量和经济收入不断提高。

林业生产发展较快,1990年森林覆盖率为13%,实现了平原绿化达标。大牲畜养殖稳步发展,1990年为17万头,较1985年增长10%。尤其是黄牛养殖发展较快,1990年为14.3万头,是1985年的1.5倍,5年平均递增10.8%。猪牛羊肉产量15145吨,是1985年的2.5倍。农业生产条件有了很大改善,有效灌溉面积由1985年的13.6万亩增加到1990年的15.7万亩;农业机械总动力为11万千瓦,是1985年的1.8倍,5年平均递增16.5%。

加强工业企业管理,积极进行产业结构、产品结构调整,大力推进技术进步和技术改造,全县工业在困境中仍保持一定的发展速度。1990年工业总产值达21021万元,是1985年3548万元的4.1倍,5年平均递增42.6%。主要工业产品产量都有大幅度的增长,白铁剪、永乐仙特曲、马皮修面革、抽纱刺绣等20多个产品获部优、省优、地优产品称号,初步形成以机械、建材、化工、造纸、酿酒、食品等为支柱的工业体系。

交通运输、邮电、电力等事业发展加快。1990年,全县公路通车总里程343公里,比1985年增加67公里。其中晴雨通车里程170公里。1990年底全县民用汽车达到563辆,比1985年增加321辆。私人运输车辆由1985年的8辆发展到1990年的243辆。通信能力进一步增强,形成以明线为主、无线为辅的通讯网络。1990年县内装有电话机676部。110千伏变电站的运行为全县工农业生产和生活用电提供了充足的电力。

商品流通市场逐步放开,商品供应日益充足。1990年社会商品零售总额达10949万元,较1985年增长45%,5年平均递增7.7%;外贸出口商品收购总值达到1585.6万元,较1985年增长40%。

财政收支逐年增加,人民生活状况发生了明显变化。1990年地方财政收入为1408万元,较1985年的450万元增长2.1倍,年均递增25.6%;财政支出4083万元,是1985年3070万元的1.3倍,年均递增5.4%。“七五”末,农民人均纯收入395元,是1985年91元的4.3倍,年均递增33.9%;城镇居民平均消费水平为947元,比1985年的465.4元增长1倍。城乡居民储蓄存款余额达到9383万元,是1985年694万元的13.5倍。

全县经济在发展过程中也存在一些困难和问题,主要表现:农业受自然条件的制约,抗灾能力差,农业产量不稳;人口增长快,人均耕地逐年减少,直接影响国民经济和社会事业的发展;国民经济工业化程度不高,结构不优,工业底子薄、基础差,管理水平低,技术力量弱,设备老化,产品单一,竞争力不强,经济效益不高;财政包袱沉重,资金严重不足等。

第二节 “八五”经济概况

在国家实施第八个五年计划时期(1991~1995年,简称“八五”时期),全县人民进一步解放思想,更新观念,按照“强化优质、高产、高效农业,强力发展县、乡、村工业,积极发展第三产业,大力发展个体和私营经济”的发展思路,全面深化改革,加快开放步伐,团结奋进,抢抓机遇,实现了全县经济的快速发展。“八五”期间,全县国内生产总值以年平均9.1%的速度递增,1995年达到130610万元,比1995年增长1.6倍。

农业,围绕“一优双高”(优质,高产、高效)调整农业种植结构,强力实施“富民工程”,促进农村经济持续健康发展。1995年,农林牧渔业总产值为116820万元,比1990年增长80%,年平均递增7.8%;粮食总产量335973吨,油料总产量60265吨。畜牧养殖规模扩大,生猪养殖发展迅速。1995年,大牲畜年末存栏16.4万头,生猪年末存栏21.8万头,5年间分别以年平均0.8%和11.6%的速度递增;猪牛羊肉总产量达33326吨,比1990年增长2.3倍,5年平均递增27.7%。

工业,坚持把发展工业放在主导地位,深入开展“质量、品种、效益年”活动,推进科技进步和技术改造,不断强化企业管理,工业生产整体效益有所回升,呈现出“速度效益型”的发展态势。1991~1995年,工业总产值以年平均46%的速度递增。1995年工业总产值完成130252万元,是1990年的6.2倍。

城乡市场繁荣。1991~1995年社会消费品零售总额以年平均26.2%的速度递增,1995年完成35000万元。

电力、交通、通信、城镇建设等基础设施建设取得新的进展。1995年底,65%的行政村通电。新修县乡四级公路47.6公里,改、扩建公路52.4公里。开通了平舆至驻马店地方小铁路。邮电新增电话交换机容量5000门,实现国际国内电话直拨。水利完成洪、汝河排水工程和险段整修工程,新打机井3219眼,新增有效灌溉面积20万亩,新增旱涝保收田11万亩。

财政收入持续增长,人民生活水平显著提高。1995年财政收入3444万元,较1990年增长1.5倍,5年年均递增19.6%。1995年农民人均纯收入和城镇居民可支配收入分别达到981元和2400元,分别较1990年增加455元和1200元。城乡居民储蓄存款余额5.27亿元,较1990年增加43336万元。“八五”期间,全县脱贫人口33.2万人,全县贫困人口减少至16.8万人。

国民经济和社会发展中还存在着一些矛盾和问题。主要是:在经济发展中,农业基础仍然薄弱,靠天吃饭的问题未根本解决,产业结构调整缓慢;扶贫开发任务艰巨;部分工业企业生产经营困难,粗放经营严重,效益低,总量小,基础差;乡镇企业整体素质和管理水平不高,产品档次和质量低,产业链条短,深层加工少,规模小,缺乏竞争力;财政收支矛盾突出,经济增长中的科技含量少。同时,这个时期解放思想、转变观念的任务依然繁重,国民素质较低和人才相对缺乏成为制约经济发展的一个关键因素。

第三节 “九五”经济概况

在国家实施第九个五年计划时期(1996~2000年,简称“九五”时期),平舆县抓住国家实施东西合作及加大扶贫攻坚力度的机遇,全面实施开放带动和科教兴县战略,务实重干,县域经济综合实力明显增强。1996~2000年,全县国民经济以年均12%的速度递增,2000年全县国内生产总值达219144万元,比1995年增长0.7倍。

继续强化农业基础地位,调整农村经济结构,高效经济作物比重逐步上升,特色种植粗具规模,各种非农产业和畜牧业、林果业在农村经济和农业中所占比重逐步加大。粮食生产稳步实现由中低产向中高产的过渡。1996~2000年粮食产量以年均1.9%的速度递增。1996年粮食总产量376250吨,创历史最高纪录。1997年小麦平均单产335公斤,总产324953吨,创夏粮产量历史最高水平。1999年,在夏秋两季出现较大旱情的形势下,全县粮油生产再创历史新高,粮食总产达到409371吨,油料总产47377吨。温棚投资和生产规模逐年扩大,至2000年全县温棚和露地蔬菜种植面积达到19.5万亩,总产353740吨,形成了一批蔬菜专业乡、专业村。畜牧业以养牛、养羊为重点,走“公司+农户”、牧工商一体化的路子,在养殖规模和发展速度方面实现了较大突破,形成了一批肉牛基地乡、养殖专业村、专业户,成为农业经济的重要增长点,畜牧业产值占农业总产值的比重达到32.0%。林业以实现平原绿化高级达标为目标,加强农田林网和经济林建设,把林果业建成为全县的重要支柱产业之一。至1997年,林网面积扩大到94万亩,林果面积达到7000亩,农田林网控制率在80%以上。农业生产条件显著改善。全县有效灌溉面积增加到60万亩,机播面积达到90%以上。劳务经济迅速发展,2000年全县通过各种渠道对外输出劳务近20万人次,其中以河南省天地建筑防水工程有限公司为龙头的平舆防水防潮大军超过10万人,占领了全国1/3的防水防潮市场,打造出平舆“全国防水防潮之乡”的品牌。

工业经济规模不断扩大,产业竞争力有了较大提高。“九五”期间,县委、县政府本着县属工业盘活总量、移植嫁接、稳定发展,局办企业突出重点、强力推进、迅速膨胀,乡办工业招商引资、全面推进、增长总量的县域工业发展思路,狠抓了县乡工业改革、管理和项目建设。以转机建制为重点,对99家县属企业(其中国有企业64家)实行了股份合作制、资产经营责任制、租赁制等不同的企业组织形式,组建了华豫集团、红河谷集团,企业效益和运行质量明显提高。通过实施东西合作、招商引资,发展壮大了乡镇企业和局办企业,局办企业成为新的经济增长点。2000年全县实现工业增加值67106万元,比1995年增长1.2倍。

城镇基础设施建设步伐加快,实现了乡乡通油路、通电、通电话。对县城建设街、解放街、永乐大道等主干街道进行了拆迁改造,开通了东外环路,建成集贸市场34个,实施了小清河带形公园建设工程,连年取得“三优(优美环境、优良秩序、优质服务)杯”竞赛先进县称号。

“九五”时期,地方一般财政收入以年均20.9%的速度递增,2000年实现一般预算收入8616万元,比1995年末增加5550万元。2000年,农民人均纯收入1733元,城镇居民人均可支配收入3922元,城乡居民储蓄存款余额达到128332万元。

发展过程中存在的主要问题有:农业基础比较薄弱,农业产业化经营程度低;工业经济规模总量小,缺乏骨干企业和拳头产品,且产业层次低,产业链条短,经济效益不理想;工业化和城镇化程度低,中心城镇辐射带动能力不强,转移农村剩余劳动力的任务相当繁重;人口基数大,人均水平低,农民收入增长缓慢,县乡财政困难,解决就业问题和完善社会保障体系的任务十分艰巨;科技、教育相对落后,人才匮乏,不能适应社会经济突飞猛进的时代要求;经济发展的软硬环境还不够宽松等。