第二章 商品购销

第一节 粮油购销与粮食储备

一、粮油收购

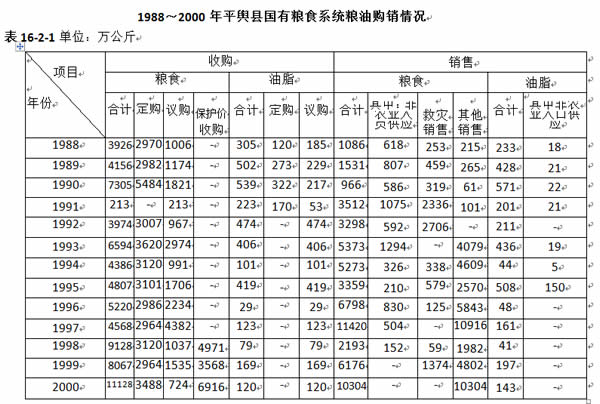

1985年1月,国家取消粮油统购,实行合同定购和市场收购,合同由乡镇人民政府签订,具有法律效力。农民完成合同定购任务后,其余粮食可以在市场上自由交易。1986年,国务院下发《关于做好夏季粮油收购工作的通知》,指出,粮食合同既是经济合同,又是国家任务,应保证完成,对无故完不成粮食定购任务的农户要向国家缴纳定购价和市场价的差价款。同时实行粮油合同定购与奖售平价化肥、平价柴油、预付定金“三挂钩”政策,即:交售100公斤贸易粮奖售平价优质标准化肥10公斤、平价柴油5公斤;交售100公斤油菜子奖售平价化肥13公斤,交售100公斤秋季油料奖售平价化肥100公斤;国家对合同定购的粮食发放20%的预付定金。1988年奖售物资由过去的发“票”改为发“奖售凭证”。当年粮油收购价格提高,中等花麦定购价格由每公斤0.446元提高到每公斤0.478元,中等芝麻由每公斤1.508元提高到每公斤1.74元,中等油菜子由每公斤0.936元提高到1.008元。当年完成粮食定购任务2970万公斤,奖售化肥297万公斤、柴油148.5万公斤;油料合同定购完成120万公斤,奖售化肥26.4万公斤。1989年,油料奖售化肥、粮食奖售柴油仍按原标准执行,粮奖化肥有所提高,每百公斤小麦或玉米奖售优质标准化肥20公斤。粮奖化肥、柴油不再兑现实物,实行找补平议差价款的办法。粮食部门、种子部门在粮油、种子入库时,按农户实际入库数量,由粮食部门、种子部门按奖售标准填写“三联单”发给农户,农户持凭证直接到供销社领取差价款。1990年小麦最低收购价标准为每50公斤中等花麦42元。

1991年粮油合同定购改为国家定购,提高粮油收购价格。粮食收购价按“倒三七”比例计价,即30%按原定购价,70%按原超购价。每50公斤中等花麦收购价为25.8元。油脂油料定购价按“倒四六”比例计算,即40%按定购价,70%按超购价。每50公斤菜子油收购价为217.8元。当年夏季由于遭受涝灾,小麦大面积减产,取消定购任务,共收购议价粮食213万公斤。当年从外地调入救灾粮3822万公斤。1992年继续实行粮食定购制度,油料实行市场调节。粮食定购价格在上年的基础上,每50公斤提高6元,三级花麦每50公斤31.6元,中等玉米每50公斤20.2元。1993年粮食定购任务不变,收购价放开,收购政策做了调整:一是粮食定购价实行保护价加价外加价办法。保护价即按比例价,价外加价按上级拨付的粮食定购“三挂钩”物资折付货币形式,即每50公斤粮食奖售物资折款4.2元,直接给售粮农民,价外加价部分2.85元现金结算,1.35元兑付实物。二是实行“对卖粮户结算”政策,粮食价款和价外加价款直接与售粮户结算。三是不允许给农民打“白条”。1994年取消定购价加价外加价,提高收购价。中等花麦由每公斤0.65元提高到1.08元;同时实行定购粮抗灾补贴,每公斤加0.06元,直接兑付给农户。

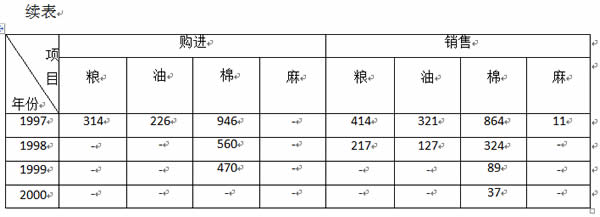

1997年,实行定购价和保护价收购。小麦定购价为中等花麦每50公斤75元,保护价为每50公斤67元(不分等级差)。1998年继续实行粮食收购保护价制度,当年小麦定购价为每50公斤72元,保护价为每50公斤中等花麦63元,四级为60.5元,五级为58元;玉米定购价为三级每50公斤59元,每增加一个等级增加2元,保护价为每50公斤54元(级内玉米同价)。1999年,全面实行保护价制度。定购价和保护价同价,中等花麦每50公斤60元,中等玉米每50公斤46元。2000年,小麦、玉米仍执行定购价、保护价同一价格,中等花麦每50公斤54元,玉米每50公斤49元。全年共收购粮食11128万公斤。

二、粮油销售

非农业口粮油供应 1991年之前,对城镇非农业人口口粮实行计划供应,以人定量,凭证(购粮证)供应,结余归己,超支不补。居民迁移,需办理粮食转移手续。粮油供应的品种、定量标准按1955年8月国务院颁布的《市镇粮食定量供应暂行办法》的规定执行。每人每月成品粮供应标准是:特重体力劳动者25~30公斤,重体力劳动者21.5~25公斤,轻体力劳动者16~19公斤,大中学生15.5~16.5公斤,机关团体工作人员14.5公斤,一般市民及10周岁以上儿童每人15公斤,6周岁和满10周岁每人10.5公斤,3周岁不满6周岁的每人7公斤,3周岁以下每人4公斤。食油每人每月定量标准为:职工250克,市民200克。粮食销售价格1966~1990年未变。

1991年4月18日,调整城镇粮油统销价格,标准粉每公斤由0.354元提高到0.56元,芝麻大槽油每公斤由1.58元提高到4.78元,菜子油每公斤由1.42元提高到4.16元。

1991年4月20日起,为节约粮食,减少财政开支,压缩平价粮油销售,对城镇居民实行限购当月口粮和口油,同时,流通粮票不准买粮。1992年取消城镇居民食油的定量供应,实行市场调节。1993年4月1日起,除军供粮仍按国家原规定办法供应外,粮食经营和粮食价格全部放开,不再定点定量、凭证供应平价粮,全部转为市场自由购销。1993年底,全县除粮食部门外,集体和个体经营粮油的门店有60余家。1994~1995年为了平抑粮价,安定居民生活,一度把城镇居民的口粮改为定量供应,每人每月均供应15公斤,标准粉每公斤1.7元,上白粉1.85元。1996年7月,面粉价格调整为每公斤2.46元。由于市场面粉零售价格低于国家计划供应销售价格,城镇居民的口粮计划供应自行终止。

救灾销售1991年夏季遭受严重涝灾,上级取消粮食定购任务,下拨救灾粮指标,当年销售粮食2336万公斤。1992年从西平、遂平调入小麦和玉米共2706万公斤,用于农村返销救灾。1994年销售救灾粮食338万公斤。1995年销售救灾粮食579万公斤。1999年销售救灾粮食1374万公斤。

三、粮食储备

仓库建设 随着粮食产量不断提高,粮食储量逐年递增,粮仓建设步伐逐步加快。1988年全县共有各类粮食仓库156座。1991~1996年由地、县粮食系统筹资325万元,建仓房31座。1997~1999年建仓房19座。2000年由国家投资1060万元在平舆县建设国家粮食储备库。是年底,全县共有各类仓库210座。

储存与保管 1988年之前,各粮食粮食储备库收储企业按照“以防为主,综合防治”的保粮方针,普遍采用双低储粮、缺氧储粮、机械通风储粮、熏蒸储粮等科学储粮技术。从1988年开始,对全系统储粮仓房进行更新改造,同时购置通风机械18台、输送机械19台、清理机械20台,提高了仓房通风和密闭功能。1990年全县粮食系统和农村普遍推广应用防虫磷(马拉硫磷)熏蒸技术。粮食系统坚持保管制度和“一、三、五”粮情检查制度(危险粮每天检查一次,半安全粮每三天检查一次,安全粮每五天检查一次),以保证储粮安全。2000年,全系统共有检化验室22个,各种检化验设备150件(套),专职防化人员25名,微机测控1台,全部实现电子测温。连续22年荣获省粮食厅粮食储备“一符四无”(账物相符,无虫、无毒、无鼠雀、无事故)先进县称号。

第二节 生活资料购销

一、百货 食品 副食品

80年代,百货、食品、副食品主要由县城的百货公司、食品公司、副食品公司经营,乡镇主要由县供销社设立的基层门店经营。90年代经营百货的个体商户越来越多,逐渐取代国营商业的主导地位。

80年代,县百货公司是县内经营百货的最大企业,主营纺织、针织品、文化用品,兼营五金、交电、化工用品等3000多种商品。1988年百货公司下设9个门市部,4个批发部,有职工350人;完成销售总额600万元,盈利12万元。90年代,由于市场竞争日益激烈,县百货公司业务经营量逐渐萎缩。1992年公司各门店实行经营、价格、分配、用工“四开放”,改革劳动、人事、工资制度,实行集体承包经营。在市场竞争中,公司业务大幅度滑坡,亏损严重。1993年实行“国有民营”经营方式后,所属门店由过去集体承包全部改为个体租赁经营,公司收取门店、柜台租赁费。2000年,公司职工287人,固定资产41万元,营业面积1304平方米。

食品公司经营生猪购销和肉类供应业务。80年代,食品公司业务处于停顿状态,生猪购销、猪肉供应由个体经营户经营。1990年按照国家有关政策,为使企业甩掉包袱,轻装上阵,将食品公司的历史包袱挂账处理,成立第二食品公司,仍隶属县商业局,公司下设20个基层食品购销站,以生猪经营为主,但个体私营商业在全县的生猪购销经营中仍占据主导作用。生猪经营始终是从本地购进,本地销售。1995年根据中共中央、国务院、省政府关于实行生猪定点屠宰的要求,在古槐等乡镇试行生猪定点屠宰,次年在全县推开。1998年国务院颁发《生猪屠宰管理条例》,实行“定点屠宰、集中检疫、统一纳税、分散经营”,使生猪肉品经营步入了法制化管理轨道。第二食品公司积极开展收购、屠宰、批发业务,加强肉品市场的监督管理,防止病害肉品流入市场。

县副食品公司主要经营糖、烟、酒等副食品业务。1988年实行承包经营责任制,1992年实行“大包干”经营,1993年实行“国有民营”,所属门店由过去集体承包全部改为个体租赁经营,公司收缴门店、柜台的租赁费。2000年,副食品公司有职工168人,固定资产42万元,营业面积950平方米。

二、五金 交电 化工

80年代,县内经营五交化的企业主要有商业局下属的交电公司和供销社化工门市部。县五交化公司主要经营五金、交通、电器、电料、化工用品。1986年后实行承包经营,1992年实行大包干经营。随着个体私营经营者增多,并逐步占据业内主导地位,国合五交化商业企业受到较大冲击,业务量下降,效益滑坡。1993年,公司所属的门店全部承包、租赁给个体经营,公司收取门店租赁费。

三、食盐

1988年,食盐由隶属于县商业局副食品公司的盐业批发部经营。1994年10月成立县盐业公司,食盐经营业务从副食品公司脱离。1997年9月,盐业公司脱离商业贸易局,成立平舆县盐业管理局,为县政府直属事业单位,副科级规格,与盐业公司实行一个机构、两块牌子,负责全县生活用盐及工农业生产用盐的购、销、调、存和盐政管理工作。

国家对食盐实行专营,食盐的供应由省、地盐业主管部门根据全县人口数量计划调拨。1995年10月前调拨的食盐主要来自山东、河北、青海、天津等省市。之后,食盐购进以省内盐为主。调入后,由县盐业公司分装成重量为1000克的单膜袋装盐投入市场。1995年10月开始在全县范围内全部销售500克袋装加碘食盐。同时加强盐政管理,在公安、工商、卫生部门的配合下,打击贩卖私盐违法行为,杜绝私盐和非碘盐上市。

食盐销售价格按照省盐业管理局制定的价格执行,不准擅自变动。1988~2000年全县年销售食盐在7500吨左右。

四、烟草

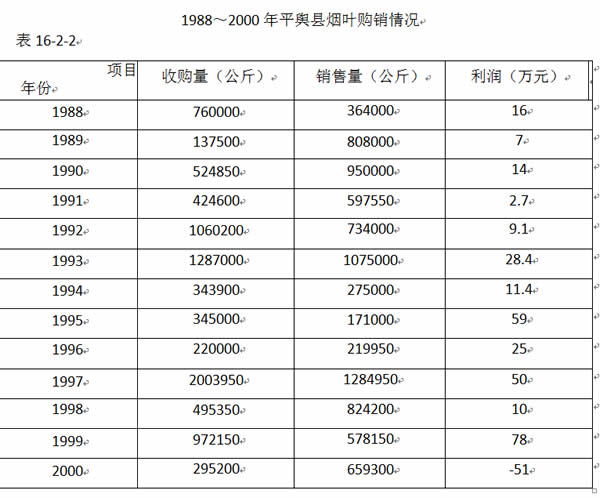

烟叶生产与购销 全县烟叶种植主要分布在双庙、万金店、东和店、西洋店、杨埠等乡镇。1987年,种植面积3063亩。1988年种植2.42万亩,收购烟叶76万公斤。1989年全县种植面积8300亩。1989~1991年国家整顿烟草经营秩序,改进收购办法,实行“产购合同制”,及时兑现扶持费和奖励物资。1993年,国家调整烟叶收购价和税率,扶持费和奖励物资折算后核入收购价。县、乡政府把烟叶生产作为种植业结构调整的重点来抓,下达指导性种植计划,加大对烟叶种植的扶持力度,在烟叶面积集中的地方,统一建烟炕,设收购点。经县政府协调,前期投资全由烟草部门垫资,售烟后归还,并为每个乡镇聘请一名烟师,为每个村聘请一名炕烟师。1990~1994年、1996~1999年烟草种植面积一直稳定在1万亩左右。2000年种植面积减少。

1988~2000年共收购烟叶886.97万公斤,销售854.11万公斤,先后调拨到上海、广东、山东、湖北、广西、山西等17个省市的40余家卷烟厂。

卷烟销售 卷烟由县烟草公司专卖专营,卷烟经营单位(户)必须持烟草专卖零售许可证到县烟草公司指定批发部门购进卷烟。运送烟草专卖品须持有烟草专卖主管部门签发的准运证。1992年《中华人民共和国烟草专卖法》正式实施,县烟草专卖局设专卖管理科,加强维护卷烟市场秩序,依法查处无证运输、无证经营、制售假烟、乱渠道进货及其他违法经营行为,保护合法经营,保护消费者的合法权益。

1988年以后,随着人民生活水平的不断提高,县内卷烟销售量稳中有升。1995年,省烟草专卖局对省产卷烟实行限牌限价(限销售牌号、限销售价格),推行卷烟防伪标志,严禁走私烟和省外、计划外卷烟。

五、医药

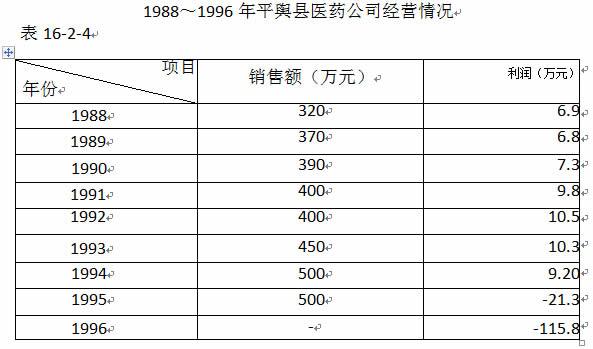

药品购销 1990年以前,县内中、西药品购销由县医药公司垄断经营,所需药品、医疗器械主要从制药厂及地区二级医药批发站购进,销售对象主要是县内医疗机构、销售单位和患者。1990年后,医药经营市场逐步放开,药品购销渠道和销售方式发生改变。公司实行人事、工资和劳动用工三项制度改革,巩固和扩大市场占有份额。1994年药品市场全部放开,县医药公司经营受到严重冲击,加上人员增加过快、经营不善,资不抵债,1996年亏损达115.8万元。1997年公司依法实行破产,成立医药监督管理局。医药监督管理局实行药品承包经营,收取管理费。

中药材收购 据1987年统计,县内野生及人工种植(饲养)的中药材8门、118科、345种,主要品种有汝半夏、板蓝根、菟丝子、茵陈蒿、益母草、车前草、蒲公英、苍耳子、薄荷、葶苈子、香附子、败酱草、槐米、藿香、土元、全虫等。1988~1996年,县内中药材种植规模小,年平均500亩。1997~2000年,种植规模扩大,年平均7000亩,2000年发展到1万多亩。县医药公司设有中药材收购门市部,一些零售门店也收购、加工中药材,收购品种有30多个。2000年收购中药材3万余公斤。

六、液化气

1988年,始有人从驻马店运来液化气罐、灶,供县城少数家庭使用。液化气需到驻马店灌装。1997年1月,县政府办公室引资创办政洛石油液化气站,站址位于县城西驻新路北侧,并在县城内设立一个门店,提供液化气灌装及燃气罐、灶购销和维修服务。之后,县城区使用液化气的用户逐渐增多,并逐步发展到农村部分家庭。

第三节 生产资料购销

一、石油

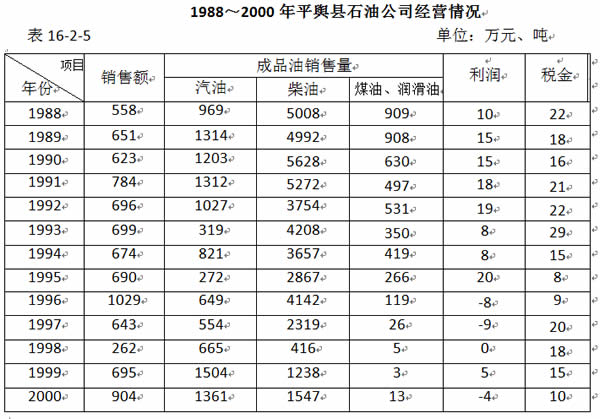

1988年,平舆县石油公司系县商业局所属企业,有职工109人,主要经营汽油、柴油、煤油、润滑油,油库容量3000吨,下设中心加油站、东和店加油站。1989年以前,石油商品的购销在国家指令计划控制下进行,逐级下达年度计划指标,由县政府计划委员会分配,公司安排调运,计划供应。1989年以后,随着国家经济体制改革的深入,成品油经营市场出现多种经济成分竞争的局面。为拓展市场领域,至1992年,公司先后在庙湾、十字路、射桥、后刘、前岗、老王岗等乡镇设立18个石油经营网点,增设万金店加油站,当年销售成品油4694吨。1993年底实行工资与效益挂钩、多劳多得的经营与分配方式。1995年精减人员,160名职工经培训合格上岗。同年增设龙王庙、后刘、庙湾加油站。1996~1997年,先后集资收购县人事劳动局加油站、古槐加油站、东和店南站加油站,增设下伸网点5个。1998年,县石油公司上划中国石油化工有限公司河南驻马店石油分公司管理,并进行了改革重组,与160名职工解除劳动关系,进行一次性经济补偿,档案关系移交县劳动就业局。2000年,平舆石油分公司有加油站13座,下伸网点21个,销售量2921吨。

二、原材料

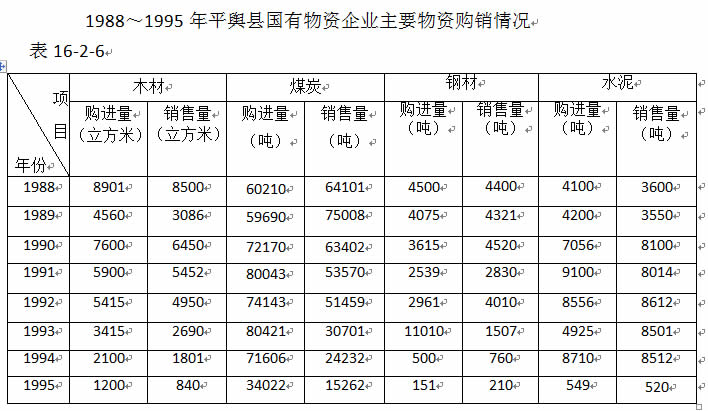

原材料主要种类有木材、煤炭、水泥、金属材料、三酸(硫酸、盐酸、硝酸)、两碱(烧碱、纯碱)以及油毡、沥青、玻璃等建筑材料。1993年以前县内原材料购销主要由国有物资系统各专业公司经营。木材公司主营木材,货源来自云南、江西、广西、广东和黑龙江、内蒙古、吉林等省区,大部分是广东杂木和东北松。煤建公司主营民用煤的供应,燃料公司主营工业用煤的供应。机电公司主营机械设备、电工电料、仪器仪表、轴承等产品。物资综合公司主营金属材料、三酸(硫酸、盐酸、硝酸)、两碱(烧碱、纯碱)以及水泥、油毡、沥青、玻璃等建筑材料。

80年代前期,物资流通实行以计划供应为主和市场调节为辅的“双轨制”物资供应体制,县物资企业通过调剂、串换品种,调剂余缺,扩大市场流通,经济效益良好,是全县物资供应的主渠道。1985~1989年,国家对一些计划物资如钢材、木材、煤炭等逐步放开管理,个体私营者进入物资经营领域,与国有物资企业展开竞争,国有物资企业经营出现困难,物资购销额和市场占有份额逐年减少。1990年后,随着物资市场全面放开,个体私营者大量参与物资经营,与国有物资企业的竞争加剧。国有物资系统虽然先后推行了“四放开”(经营、价格、用工、分配放开)、承包经营责任制、股份制等改革,但在市场竞争中亏损愈加严重,至1998年,各公司均处于倒闭状态,物资经营市场基本上被个体和私营业主占领。

三、农用物资

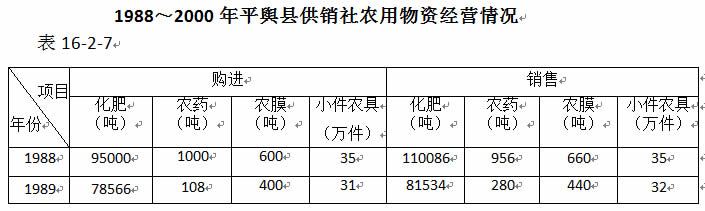

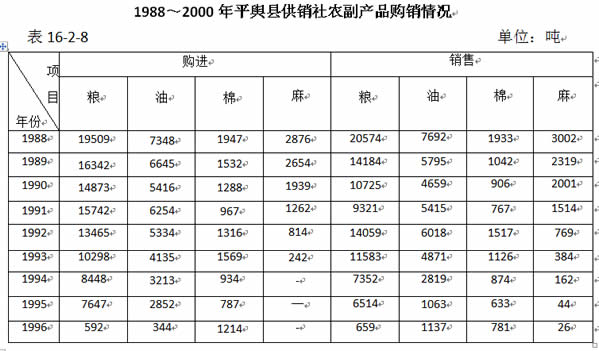

1988年,供销社经营的农用物资有柴油、化肥、农药、农膜、农业机械、中小件农具等。柴油、化肥由国家计划供应,价格由上级物价部门统一核定,供销社执行价格并凭票供应。1990年,柴油经营放开,实行市场化运作,化肥仍实行专营。县政府设立化肥专营办公室,加强市场管理,打击非法经营。1999年,化肥市场放开,供销社专营格局被打破。

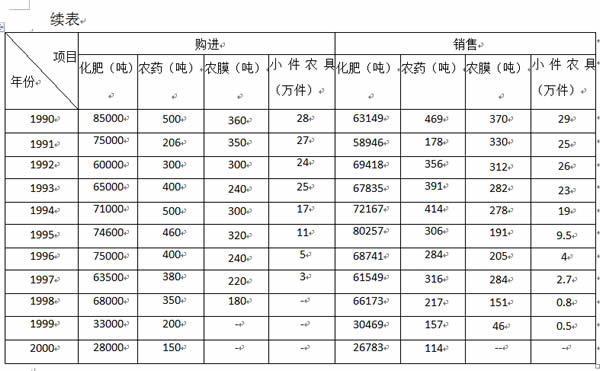

四、农副产品

1988年,供销社收购的农副产品主要有油料、粮食和棉花。棉花由供销社专营。1998年,油料和粮食在国家定购任务完成后市场放开,供销社系统停止粮油收购。是年改革棉花流通体制,棉花购销全部市场化运作,2000年后停止收购。

第四节 对外贸易

1988~1998年,平舆县外贸公司没有自营进出口权,所经营的外贸出口业务委托上级公司或其他具有外贸经营权的机构代理。1999年县外贸公司获得进出口自主经营权,但外贸公司已濒临破产,全县外贸出口业务由个体及私营企业经营。

平舆县出口商品有白芝麻、白铁剪、皮张、刺绣、彩灯、芦丁等。平舆县是全国面积最大的白芝麻生产基地县,1988年被河南省命名为白芝麻外贸出口基地县,常年种植面积稳定在40万亩左右,年产白芝麻1500万公斤左右,近300万公斤出口日本、韩国、东南亚等市场。县锦绣抽纱有限公司是纺织抽纱品专业出口企业,1996年获得自营出口权。产品有手绣、机绣两大类100多个品种,年交货200万套(打),远销到欧洲、南美、北美、中东、东南亚等地区,年出口额300多万美元。高杨店机械厂生产的德、美、英式白铁剪有9个品种、24个规格,出口免检,销往亚、欧、美等30多个国家和地区。东和店皮革集团公司年产牛羊蓝湿皮、山羊皮软面革80万张,畅销上海、广东等10多个省市,出口欧美、东南亚等国家和地区。1990年建成投产的馨星生化有限公司年产芦丁等产品100万公斤,销往国内几十家药厂,并出口日本、俄罗斯、美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚等国家。荣明集团公司生产的礼品灯,主要销往巴西、阿根廷等欧美国家。