第四章 水 利

第一节 农田水利基本建设

平舆县每年都成立以县委书记为政委、县长为指挥长的农田水利基本建设指挥部,科学制定全县的农田水利建设方案,突出重点工程,落实具体措施。全县人民在每年秋冬季掀起水、田、林、路综合治理高潮,日最高出动劳动力35万人以上。1988~2000年,全县平均每年完成水利劳动积累工700多万个、土石方650万立方米左右,共建成大小水利项目4500余项,整修支、斗渠堤防总长200多公里,复建洪、汝河及7条大型支港涵闸、险工,完成井塘堰坝工程和田间套配工程,修建大量的桥涵。

第二节 农田灌溉

一、农田水利化

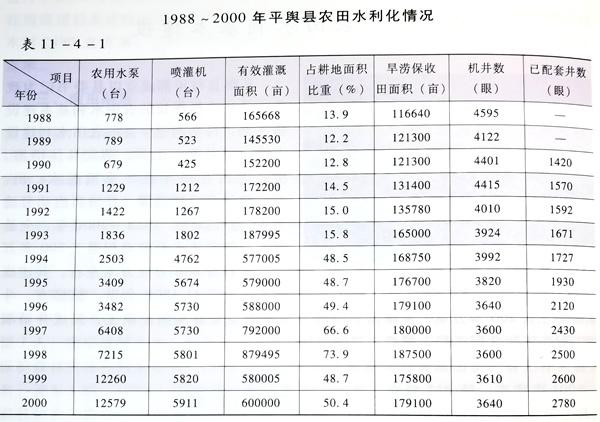

1988年,平舆县有农用水泵778台,喷灌机566台,机井4595眼,有效灌溉面积16.6万亩,占总耕地面积的13.9%。1989~1993年,全县耕地有效灌溉面积虽然有所增加,但占可耕地面积的比重还只有百分之十几。随着农业机械化水平的不断提高,农民抗旱排涝意识的增强,全县耕地有效灌溉面积显著增加,尤其是1994年增幅最为明显。当年,全县有农用水泵2503台,喷灌机4762台,有效灌溉面积57.7万亩,占总可耕地面积的50.1%。1998年,为抵抗严重的灾害性天气,全县人民自觉提高抗旱排涝能力,当年有农用水泵7215台,喷灌机5801台,有效灌溉面积达87.9万亩,占可耕地面积的73.7%,有效抵御了灾害天气对农作物的影响。2000年,全县各类水利工程设计灌溉面积61.7万亩,有效灌溉面积60万亩,旱涝保收田面积17.9万亩。

二、灌溉方式

宿鸭湖自流渠灌溉 宿鸭湖自流渠灌区在平舆县境内原设计灌溉面积49万亩,1975年8月的特大洪水过后,渠系及渠系建筑物遭到严重损坏。1991~1992年在二干和三干四支、五支等支渠段灌区进行稻改工程,种植水稻4.7万亩。后来由于后期服务跟不上,加之水费过高,群众不再继续种植。2000年底,灌区可灌溉面积为9.72万亩。

机井灌溉 平舆县地下水丰富,埋深较浅,宜于开采利用,利于农业灌溉。1988年初全县可利用机电井有4595眼。由于地下水位的下降,部分老机井干涸、损坏,逐渐失去使用价值,全县机井眼数有所减少。为弥补灌溉能力的不足,平舆县利用贷款资金发展平原井灌农业,努力提高机井的使用效率。1990年,全县机井共有4401眼,已配套井数为1420眼。1990年以后,全县已配套机井眼数逐年增加,提升了灌溉能力。2000年,全县机电井总数达3640眼,配套2780眼,机电井灌溉面积51.5万亩。全县的机井灌溉采用喷灌机配合地面软管输水,俗称“小白龙”灌溉方式。

自发小土井灌溉 在机电井灌溉无法延伸的田块,农户自发凿打深15米以内、内径为30厘米的土井发展农业灌溉。2000年全县尚存可利用的土井约8000眼,因其使用寿命短,报废率高,不予提倡。

泵站机灌溉 西洋店镇利用汝河故道丰富的水资源,于1999年冬至2000年春用以工代赈款在吴湾村、西洋潭村、老湾村和王寺台村共建小型提灌泵站10座,总装机容量220千瓦,灌溉面积5000亩。

第三节 河道治理

县境内有洪河(小洪河)、汝河两条干流及大型支港7条。1988~2000年,平舆县先后对境内主要河道进行了多次治理。1989年冬季,利用水利劳动积累工对北马肠河进行了疏浚和堤防加固。1992年冬季,利用水利劳动积累工对南马肠河进行疏浚和堤防加固,治理南马肠河9公里,共投工18万个,完成土方26万立方米。1992年、1999年分两期对小清河县城区段进行清淤和堤防加固。1999年冬,主要治理小清河城区段6公里,共投工20万个,完成土方32万立方米,使城区防洪能力有了很大改善。1998年冬季对洪河庙湾以下两岸60.4公里进行“五化”堤防治理,投工120万个,完成土方180万立方米,提高了洪河防御洪水的能力。2000年冬季,庙湾镇出义工对马港该镇所属堤防进行加固。同时,18个乡镇出义工8万余人,治理大黄港17公里,修复堤防42.3公里,完成土方120万立方米,通过多次治理,境内主要河道的防御洪水灾害的能力大大提高,保障了境内居民的生命财产安全。

第四节 防汛 抗旱

一、防汛

平舆县防汛工作实行行政首长负责制,明确分工,责任到人。汛期前做好检查,制定度汛方案和抗御超标准洪水预案、蛟停湖滞洪区移民转移预案,高质量完成度汛和堤防加固工程。平舆县汛期在6月、7月、8月3个月,降水量占全年降水量的56%左右,常常引发洪涝灾害。每年这一时期,县防汛指挥部都按照河道堤防和涵闸分布,实行县、乡领导干部分段包干,责任落实到人。责任人负责组织人员检查堤防、涵闸、行洪道,发现险堤,随时修补加固。防汛办公室做好防汛物资器材准备工作,准备充足的木桩、秸料、蒲包、麻袋、铁丝及通信、照明器材,一旦发现险情,随时抢修加固。水位站进行水情预测预报,掌握防汛主动权。1988~2000年,虽受到1991年、1998年、2000年3次大洪水的袭击,但全县没有出现河道决口事件。

1991年,淮河流域发生历史上罕见的大洪水,全县普遍受灾。是年5月18日~6月3日,全县平均降雨189.3毫米;6月11日24小时平均降水350毫米,县城降水达400毫米,6月12日~15日,全县72小时平均降雨量314.2毫米,雨量最大的李屯乡达324毫米。由于这次降雨强度大、来势猛、时间集中,导致河道水位猛涨,小洪河在杨埠超除涝水位运行达38小时,全县水利工程设施遭受严重破坏,水毁堤防险工32处,涵闸57座,生产桥912座,机井326眼,洪、汝河及7条大型支港部分险工段时刻有决口的危险。政府组织全县基干民兵8000多名及当地群众连夜奋战,动用抢险麻袋2万条、编织袋35万条、木桩3000根、铁丝8吨。当年全县农田受灾面积60万亩,小麦霉变生芽,粮食减产3成。

1998年夏,全县降水1006.3毫米,其中6月29日凌晨5时~30日上午8时降特大暴雨,降水量375.5毫米。8月份降水607.8毫米,其中9日最大一次降水349.6毫米。这几次降水均致使县城内到处积水,田间大部分洼地积水深达1米左右。7月3日庙湾水位站水位41.79米,超除涝水位0.79米;杨埠站水位39.97米,超除涝水位1.17米。汝河在7月2日20时最高水位达41.87米,流量1100立方米/秒,小洪河出现险工20处,汝河24处,小清河、大黄港发生漫溢。8月13日,洪、汝河及7条大型支港部分险工、险闸出现了渗水和滑塌,防汛形势十分严峻。各级领导高度重视,县、乡水利部门适时指挥调度,先后出动劳力31万人次,转移粮食7.1万公斤,拆除阻水路坝1.56万处,排除农田积水76万亩,经过全县人民努力奋战,险情均得到有效控制。是年,洪水造成39万亩秋作物绝收,冲毁路段86公里,损坏民房465间,冲毁桥涵60余座,直接经济损失2.3亿元。

2000年,全县汛期降水1862毫米,降水强度最大的为7月14日14时~19时,为168毫米,射桥、十字路等乡镇同时遭受龙卷风袭击。由于上游地区连续多次降雨,宿鸭湖水库下泄8000个流量,7月13日20时,小洪河境内全线超防涝水位。7月15日,庙湾水位站水位达到42.12米,超除涝水位1.41米;当天7时30分,汝河蛟停湖水位站水位达到42.75米,超除涝水位0.75米。全县干群共同努力,日夜奋战,河道大型建筑没有出现大的险情。涝灾严重,受灾面积89万亩,秋作物绝收近60万亩,冲毁部分桥涵,直接经济损失3.45亿元。当年, 县委、县政府组织广大干部群众日夜奋战,投入大量木桩、秸料、蒲包、麻袋,使险情得到有效控制,将灾害带来的损失降到最低,保护了人民群众的生命财产安全,受到了河南省政府、驻马店市政府的表彰。

二、抗旱

1988~2000年发生7次较大的旱情,分别是1988年、1992年、1994年、1997年、1998年、1999年、2000年,历次旱灾受灾面积都在40万亩以上。

1994年发生了3次严重的旱灾,第一次是麦收刚过,天旱无雨,秋作物不能及时播种;第二次是7月20日至8月26日,正值三伏高温,近40天干旱无雨,全县农作物受灾面积达115万亩,其中重旱面积81万亩,枯死面积25.5万亩。为抗旱保秋,全县日最高出动劳力20.4万人,累计浇地58.2万亩。第三次旱情发生在是年秋收后,从9月底到10月14日无雨,严重影响小麦播种,全县再次掀起抗旱高潮,累计浇地20.3万亩。县政府多方筹集资金80万元,购买喷灌机600多部投入抗旱,金融部门筹集150万元贷款用于抗旱。通过全县上下共同努力,把旱灾造成的损失降到了最低限度。

1999年春、秋两季均出现旱情。1月初至3月上旬,115万亩农田受旱,全县累计投入资金近2000万元,浇地192万亩次,确保了大旱之年小麦大丰收。夏、秋旱长达100天无有效降水,从7月8日至8月18日,40天内滴雨未降,全县降水不足常年同时期的50%,受灾面积达80万亩,造成粮食减产5成。县、乡筹集资金210万元,群众自筹资金180万元,累计浇地210万亩次。

较重的旱灾事实深刻教育了广大群众,全县人民大兴水利,打井、挖塘、建堤灌站,积极开发水资源。至2000年,共挖塘400余个,累计出动抗旱劳力5000万人次,投入抗旱机械4100万台次,减少粮食损失50万吨。为适应抗旱工作需要,2000年,县水利局调配职工20人组建抗旱服务队,购置钻井机5部、喷灌机800部、柴油机150部,为抗旱工作服务。

第五节 渔业

一、渔业资源

(一)水面、水质、水温

水面 2000年,全县水域滩涂面积34993亩,其中河流22条,面积18769亩;坑塘2895个,面积12321亩;故河道10条,面积2176亩;新挖池塘29个,面积1727亩。

水质 全县水域养殖水质良好,透明度在30~35厘米之间,水色为绿、青色,PH值在7.6~8.1之间,总碱度溶解氧、铁、磷、硝酸盐等都在适宜范围内。

水温 据平舆县气象站资料显示,多年平均气温15.2℃C,平均水温16.2℃C,最高年份气温15.8℃C,水温17.6℃C,最低年份气温14.9℃,水温15.7℃C。

(二)鱼类

全县初步查明常见鱼类25种,隶属5个目、9个科。养殖鱼类多以四大家鱼(鲢鱼、鳙鱼、青鱼、草鱼)为主,约占全县养殖产量的80%,其他鱼类约占20%。鲫鱼、黄鳝、鲶鱼、黄颡鱼产量较高,乌鲤、麦穗鱼、泥鳅等自然分布较广,虾蟹分布普遍,还有一定数量的团鱼。

二、渔业生产

全县水产养殖处在发展阶段,水平较低。1990~2000年,县水利部门多次举办技术培训,开展科技下乡活动35次,推广养鱼新技术。90年代后期,渔业生产开始走上了优质高效之路,由过去的粗放喂养逐步转为人工精养或半精养,不断引进和推广名、优、特、奇品种,逐步发展为立体化、集约化养殖模式,如东皇庙温棚甲鱼养殖,万金店休闲渔业(垂钓、观光、餐饮),西洋店无公害养殖区等。

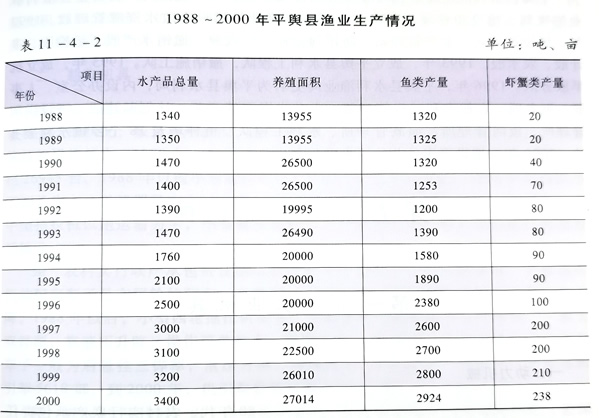

1988年,全县水产品总量1340吨,其中鱼类1320吨。到2000年全县水产品总量3400吨,其中鱼类总产量2924万吨。全县共有鱼种场7处,面积187亩,年产鱼苗1700万尾。2000年底,全县养鱼专业户1300户,从业人员3600人,专业劳动力880人,养殖面积30015亩,水产覆盖率62%。水产养殖已成为推动农村经济发展、增加农民收入、改善营养结构、提高人民生活水平的新兴行业。

2000年成立平舆县渔政监督管理站,隶属县水利局,主要职能是宣传渔政法规,保护渔业生产正常秩序,打击境内偷、毒、炸、抢等违法行为,协同司法部门调查解决纠纷。

第六节 水事管理

一、水资源管理

80年代,水政管理工作以宣传水法和收取水资源费为主。1995年6月,县政府印发《平舆县水资源管理暂行办法》,规定由县水利渔业局对全县水资源实行统一管理和保护。水资源管理从单纯的收费转变为先办取水许可证,后制定用水规划,再收取水资源费的整套管理办法。90年代,针对乱挖乱采河沙的无序状态,依据河南省有关部门规定,对境内主要采沙河段进行严格管理,依法打击,有效制止了乱采河沙现象。每年3月22日“世界水日”和“中国水周”之际,均出动宣传车、制作宣传展板、发表电视讲话,宣传《水法》及其他水行政法规,宣传教育面达65万人次。在做好宣传工作的同时,对水事违法和水事纠纷及时进行查处调解。

二、机构

平舆县水利渔业局是县政府主管水行政和渔业的职能部门,负责全县水利事业的规划、建设和管理。1990年,县水利渔业局增设水政水资源管理股。1992年,增设设计队、水产管理站、防汛通信站、水政股,撤销水产股、纪检股、审计股、农水股。1993年,成立平舆县水利工程队,撤销施工队。1995年,成立抗旱服务队。1996年,平舆县水利渔业局更名为平舆县水利局,内设办公室、人事股、财务股、农村水利工程管理股、水政水资源管理股、计划基建股。下设洪河管理所、汝河管理所、灌溉管理所、水利工程队、鱼种场及18个乡镇水利服务站。2000年,增设平舆县节约用水办公室。