农业是国民经济的基础。历届中共确山县委、县人民政府都十分重视农业。特别是中共十一届三中全会召开以后,农村实行家庭联产承包责任制,调动了农民的生产积极性,农业有了很大发展,农民生活得到提高。但是,直到1986年,单一种植粮食作物的传统农业,在农村经济和农民收入中仍占很大比例。1987年后,尤其进入90年代,县委、县政府依据确山山区、丘陵面积大的特点,大力推进农业产业结构调整,改变传统农业的经营模式。确定把种植、养殖、加工、采矿作为发展县域经济、增加农民收入的四大支柱产业,引导、支持、帮助农民走种植、养殖、加工和多业并举的道路,使农村经济有了很大发展,农民收入有了很大提高。

在稳定粮食生产的基础上,扩大经济作物种植面积。以科技为先导,大力推广小麦、玉米、水稻等作物的优良品种、配方施肥等先进管理技术,及时做好病虫害防治工作。县农业部门科技人员深入田间地头,给农民提供优良服务。县还经常聘请农业顾问、专家来县指导生产,使粮食生产得以稳定发展,单位面积产量和全县粮食总产量都有很大提高。2000年,单位面积产量为241公斤,是1986年114公斤的2.1倍;全县总产量35.7万吨,是1986年16.1万吨的2.2倍。抓好烤烟、花生、瓜菜和中药材等作用的种植。县成立烟叶生产办公室,协同县烟草局强力推进种植区域化、品种优良化、生产规范化的“三化”烟叶生产。1997~2000年,每年烟叶种植面积稳定在4~5万亩,使确山县成为全国优质烟叶生产县。花生种植面积不断扩大,产量逐渐提高。1986年种植8万亩,2000年种植46万亩;总产量1986年为9000吨,2000年为8.3万吨。确山县的油料作物生产,在1995年就跃居全国第10位。1993年后,西瓜种植每年都保持在1万亩以上。各乡镇除在品种、生产技术方面给以引导外,还在交通要道设立大型西瓜市场。每年的收获季节,来自湖北、湖南、广东、海南的客商络绎不绝,市场上人头攒动,车水马龙,一派繁荣景象。由于县境气候适宜、土壤养分适中,中药材种植是确山县的又一优势。通过数年的发展,已成为广大山区农民增加经济收入的重要渠道。粮经作物面积比例由1986年的79:21调整到2000年的68:32;产值比例由1986年的66:34调整到2000年的55:45。

为发挥资源优势,大力推进养殖业的发展,1992年成立县畜禽养殖办公室,1996年成立县畜牧局,专门负责畜牧工作。分别实施了瘦肉型猪生产基地建设项目、秸秆养牛基地示范项目、世界银行贷款支持畜牧服务项目。建成瘦肉型猪生产基地、养牛生产基地、养羊基地和养鸡基地,并出现了一批的个体养殖大户。2000年,畜牧业总产值为35496万元,占农业总产值的比例由1986年的16.7%上升到43.2%。

确山县是河南省25个重点山区县之一。1986年后进行了林业产权制度改革,采用承包、拍卖、租赁等方式,大力实施造林绿化,积极建设高效经济林基地,出现了全民、集体、个体一齐上,开发荒山、灭荒造林和平原绿化的新局面。1996年12月,被河南省委、省政府命名为灭荒造林先进县。2000年活立木蓄积量130万立方米,森林覆盖率达26.9%,栽植优质板栗20万亩、优质杂果5.3万亩、速生林23万亩、薪材林13万亩,林产总产值7450万元。

确山县虽然雨量充沛,但时空分布很不均匀,干旱、雨涝灾害时常发生。为了保持农业的持续发展,1997年完成了竹沟水库复建工程。2000年完成了黑猫沟水库复建工程。1998年兴建了确山县城区供水工程,完成了竹沟镇、刘店镇部分人畜饮水工程。1986~2000年,实施水利工程经营管理体制改革,拍卖、租赁小型水库及配套工程,实行“谁建设、谁所有、谁管理、谁受益”的办法,使全县1座大型水库、1座中型水库、52座小型水库及几千个塘、堰、坝充分发挥了作用。

1986年,全县农业机械总动力12.74万千瓦,大中型拖拉机819台,小型拖拉机7334台,农用汽车125辆。2000年,全县农业机械总动力88.25万千瓦,大中型拖拉机1500台,小型拖拉机61600台,农用汽车500辆,联合收割机190台,耕、播、收初步实现了农业机械化。

1986~2000年的15年间,农业有了长足发展。1986年,全县粮食总产量为161231吨,农业总产值为12478万元,农民人均纯收入164.6元。2000年,粮食总产量357393吨,农业总产值138681万元,农民人均纯收入1886元。

第一章 农业综合开发

第一节 平原开发

一、黄淮海平原农业综合开发

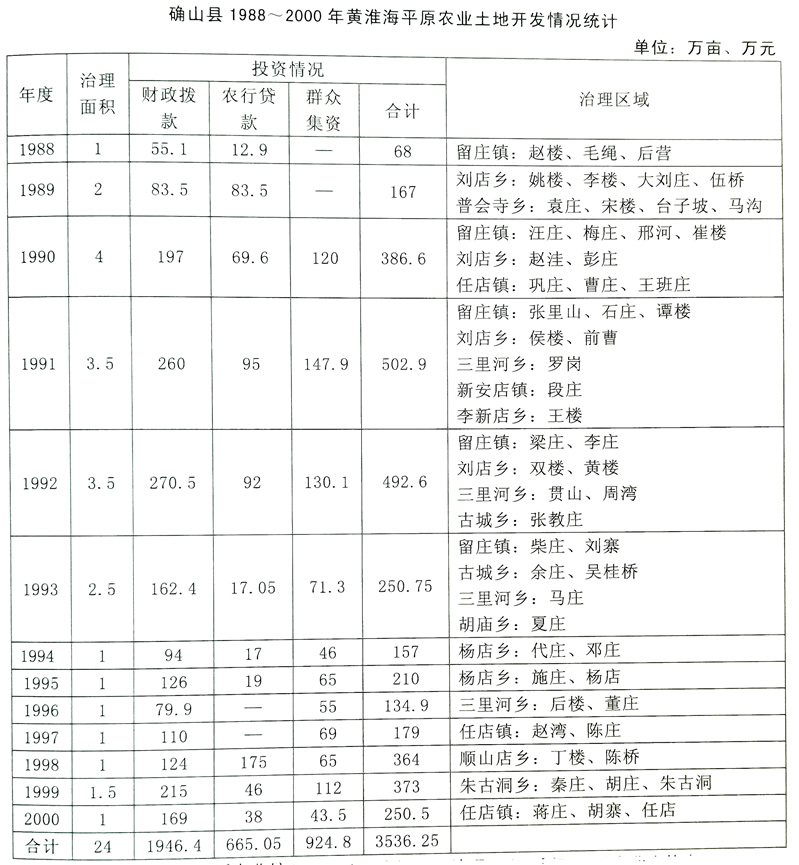

土地开发 1988年,确山县被省政府列入黄淮海平原农业综合开发(简称黄开)项目县。县黄淮海平原农业综合开发领导小组及办公室随即成立,办公室为常设机构,具体负责项目的立项、申报、检查及验收。国家实施农业综合开发的指导思想是:以改造中低产田为重点,以增产粮、棉、油、肉为中心,以增强农业发展后劲为目标,实行水田林路综合治理,农林牧渔副全面发展,经济效益、社会效益和生态效益并重。围绕中低产田改造进行先易后难的分期治理,每3年为一期。确山县前二期的土地开发治理重点放在留庄、普会寺、刘店、三里河等薄山水库灌区内的乡镇,坚持以旱改水为重心的田间灌溉水利设施配套;第三、第四期则集中在平原宜井区和丘陵提灌区,重点围绕平原打井、拦河筑坝,以发展提灌为中心的农田水利建设。土地开发以建设旱涝保收田为中心,兴利除涝一齐抓。在土地开发过程中,70%以上的开发资金用于农田水利建设。1988年至2000年,在13个乡镇60个村进行了24万亩的土地开发治理,挖沟渠534条,长467.5公里,修建桥、涵、闸等各类建筑10260座,完成土方162万立方米,新打机电井333眼,硬化渠道36.3公里,修机电灌站23处,修筑拦河坝20座,植树146万株。通过土地开发治理,新增有效灌溉面积17万亩,改善灌溉面积7万亩;新增除涝面积20万亩,改善除涝面积4万亩,基本实现了旱能浇、涝能排。

土地开发资金由中央、省、地、县财政拨款、农业银行贷款、群众集资构成。各级财政拨款分为无偿投入和有偿投入两部分。无偿投入资金90%用于土地开发治理。24万亩的土地开发治理,共投入资金3536.25万元,其中各级财政投资1946.4万元,占55.04%;农行贷款665.05万元,占18.81%;群众集资924.8万元,占26.15%。国家对土地开发的投资逐期增加,无偿投资比例由1988年的30%提高到2000年的85%。

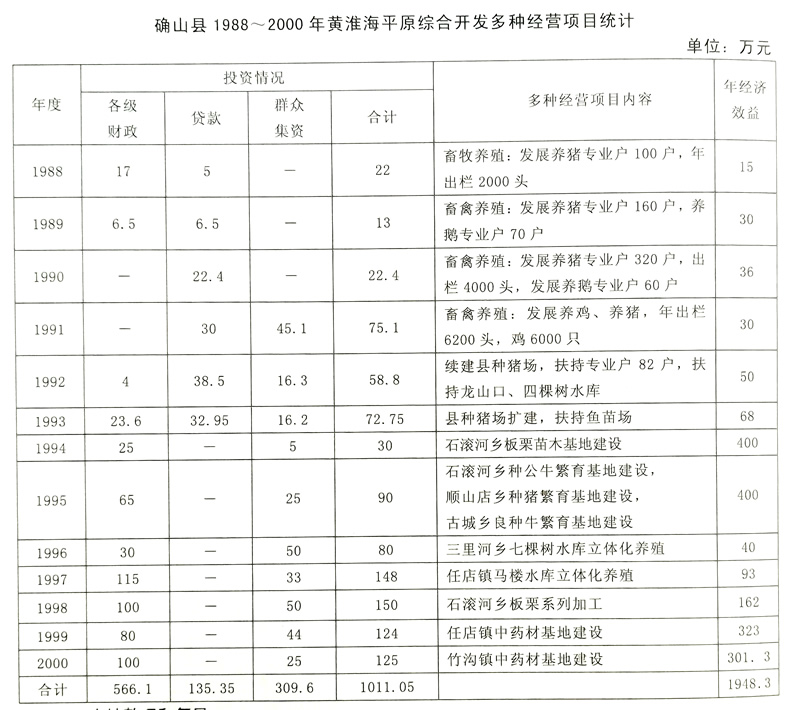

多种经营 黄淮海平原农业综合开发是以土地开发治理为主,同时辅以农业土特产品的种植、养殖、加工等多种经营项目的开发。1988~1993年前两期的多种经营开发与土地开发同时综合立项申报,其投资主要用于畜、禽、水产等养殖业。投入资金以贷款和群众集资为主,财政资金投入比例较小。多种经营与土地开发在同一项目区进行。此后,多种经营项目与土地开发治理项目分开,单独立项,单独申报,独立进行开发,既可与土地开发同区进行,也可另选他址。原来投入的贷款部分全部改为各级财政拨款。开发内容也由过去的单一养殖延伸到诸如板栗、中药材等土特产品的种植和加工。1988~2000年13年中,用于多种经营项目的投资达1011.05万元,其中各级财政投资为566.1万元,贷款135.35万元,群众集资309.6万元,完成专业项目10项,发展养殖专业户1150户,实现利润1948.3万元,使2000多户农民脱贫致富。

二、土地整理和复垦

1999年,确山县成立土地整理复垦工作领导小组,制订土地开发整理复垦工作方案,将上级土地管理局下达确山县增加耕地指标100公顷任务分解到各乡镇。乡镇土地管理部门,摸清耕地后备资源亩数。县土地局建立了1440公顷耕地后备资源库、249.63公顷补充耕地储备库,整理复垦窑场和沙化地64.3公顷,削坡平岭开发建设用地67余公顷。确山县以《充满希望的山区开发整理工程》为题的经验介绍,在驻马店地区土地整理现场会上发至各县、市,并在驻马店地区电视台“新闻透视”栏目多次播发。

2000年年底,整理开发复垦耕地149.63公顷,其中开发居民点及工矿用地99.5公顷,开发交通用地50.13公顷。

第二节 山区开发

一、旱地农业开发

确山县旱地农业区主要分布在县境西部和南部的丘陵山区。包括11个乡(镇),164个村,2374个村民组,总面积1517平方公里,人口为32.8万人,占全县总人口的58%。耕地面积为624594亩,占全县耕地面积44.7%。《河南省1988至1990年旱地农业发展规划》把确山县列为全省48个旱地农业开发建设县之一。1989年1月,县同驻马店地区旱地农业开发领导小组签订责任书:在1988年开发建设21平方公里的基础上,1990年达到40平方公里;治理指标为每年造林3万亩,种草2万亩,封山育林1万亩;1988年至1990年,每年发展大牲畜1万头,生猪0.5万头,山绵羊0.5万只;1988年至1990年,每年发展经济林0.5万亩,用材林1.5万亩,路旁植树67万株。

1986~1988年,平均每年农作物种植面积为158.36万亩,复种指数为166.7%。1988年至1990年平均每年农作物面积为171.29万亩,复种指数达180.3%。粮食、经济与其他作物的结构比例,由开发前的80.34:17.46:2.2调整为74.7:22.15:3.15。1990年旱地粮食作物面积135.1万亩,总产25344万公斤,平均单产187.6公斤。比1986~1988年3年总产增加7655.5万公斤,增产43.3%,单产提高55.5公斤,增产42%。经济作物面积,由1986~1988年3年平均19.43万亩增加到32.5万亩,花生、油菜、芝麻等油料作物均获得好收成。烟叶虽因雨涝低温侵袭产量较低,但开发区内的产量和质量仍高于非开发区。瓜果蔬菜市场丰盛,畜牧业也有较大发展。根据县委、县政府西治山、东治水,山、水、田、林、路一齐上的方针,开展改造低产田为中心的农田基本建设。1988年至1990年,全县累计出动劳动积累工121134万个,筹集资金913.74万元,其中乡(镇)筹款301.69万元,群众集资612.05万元,完成工程项目1976个,治理小流域面积132.71平方公里,坡改梯8950亩,抽槽整地1.5万亩,挖鱼鳞坑356万个,水库加固除险14处,新建、复修机电灌站58处,开挖塘堰坝72处,打井126眼,新开修复渠道361条,长362.1公里,开挖除涝沟241条,长231公里。经过治理,新增旱保田6.99万亩,有效灌溉面积7.29万亩,除涝面积9.3万亩,复耕荒地7万亩,成片造林15万亩。

二、“三荒”开发

确山县山区面积为82万亩,丘陵面积106万亩,占全县总面积的62%。大小河流80余条,由西向东横穿全县。荒山、荒坡、荒滩成为县内一大资源。中共中央从1982年到1984年连续下发文件,对荒山、荒坡、荒滩的开发利用提出了要求。确山县在1983年、1984年两年间,除划给农户一部分自留山外,其余全部承包给农户经营。1987年制定拍卖、承包等政策,规定承包者拥有使用权和继承权,使用期限30年不变,1991年改为40年。1993年3月,县委做出了《关于承包开发荒山、荒坡、荒滩的决定》。《决定》明确规定“三荒”实行承包开发。本着“谁承包、谁管理、谁投资、谁受益”的原则,合理确定利益分成。承包期一定50年不变,允许继承,可以转让。《决定》要求,在3至5年内把“三荒”资源全部开发利用起来,并列入各乡(镇)党委、政府政绩考核的内容,每年考核一次。对于开发利用好的乡镇给予重奖,对完不成开发任务的乡镇给予经济处罚。以村民组为单位,确定荒山权属界线,合理作价。采取保底不封顶的办法,公开招标拍卖或承包。对承包、拍卖的荒山,限期3年绿化。否则,每亩每年收取20元的资源荒芜费或由村民组收回使用权,重新拍卖或承包。

2000年,全县开发耕地2800亩,开发林地6.5万亩。

三、山区综合开发

1998年3月,确山县被全国山区综合开发领导小组确定为全国山区综合开发示范县。按照“改土、治水、植树、修路、办电”十字方针,对山区的林业、畜牧、电力、水资源、矿产资源、公路建设、农业和科学技术等方面进行综合开发。4月,成立确山县山区综合开发领导小组,组长由县委书记担任,副组长由常务副县长担任。领导小组下设办公室,办公室主任由分管农业的副县长担任,具体负责开发项目的组织领导、协调实施。县抽调30名工程技术人员,组成10个专业课题组,对全县各种资源状况、开发利用状况、群众生产习惯等进行全面调查。而后,制定了《确山县山区综合开发“九五”规划》,并建立了《确山县山区综合开发主要建设项目库》。《规划》中提出,每个乡镇根据当地优势,确立具有当地特色的主导产业;每个村利用自然资源确立主导项目,形成一乡一业、一村一品的开发格局。在实施过程中,实施“一把手”工程,推行领导任期目标责任制。

为落实《确山县山区综合开发“九五”规划》,县委、县政府制定出《关于加快山区综合开发的若干规定》,给山区综合开发者提供优惠政策。如承包开发“四荒”(荒山、荒坡、荒滩、荒丘)资源者,50年不变,可以继承和转让;新开发“四荒”,生产农林特产品的,自有收入之日起,3年内免征农林特产税;对新建的从事农林产品加工的龙头企业,3年内所得税先征后返;科技人员、机关分流人员及下岗职工到山区创办、领办开发和承包开发基地者,在资金、技术、信息等方面给予支持;对参与山区综合开发的外地人员,在户口迁移、住房、子女入学等方面给予照顾。

经过3年的努力,全县山区综合开发取得了初步成效。农业种植结构得到调整,粮经比例趋于合理。2000年,全县农作物播种面积189.97万亩,粮食作物面积125.11万亩,占全县农作物面积65.85%;经济作物面积64.86万亩,占34.15%。

林果业,2000年,全县林业用地94.1万亩,有林地81.1万亩,活立木蓄积量123万立方米,森林覆盖率26.9%。全县经济林面积达到32.9万亩,其中板栗20万亩。是年,林业产值达8000多万元。

畜牧业,通过“533”工程(建立养殖示范乡5个,示范村30个,示范户3000户)的实施,到2000年年底,养牛15头以上,养猪50头以上,养羊100头以上,养鸡2000只以上的养殖场(户)达到880户。产值达35469万元,占农业总产值的43%。

各项基础设施,至2000年止,发展有效灌溉面积39万亩,修建提灌站88处,修筑塘、堰、坝3260座,修建人畜饮水工程78处,治理水土流失面积682平方公里,占全县水土流失面积的43%。通过实施农电改造工程,消灭了无电村,通电入户率达85%。全县实现柏油路乡乡相联,公路村村互通,交通运输晴雨畅通,改变了以往“路难行,行路难”的局面。程控电话和移动电话网络覆盖县内各乡镇。

旅游开发初见成效,县内有“小延安”竹沟、杨靖宇将军纪念馆和故居纪念馆,有薄山湖风景区、薄山、乐山两个国家级森林公园和金顶山省级森林公园,有千年古刹北泉寺等,经过整修开发,每年接纳省内外游客5万余人次。