第二章 居民消费

第一节 饮 食

一、城镇居民饮食

80年代,居民早餐一般是稀饭、馒头、油条,午餐主食多为米饭、捞面条、蒸面条,晚餐多为汤面条。到90年代,居民生活水平不断提高,讲究饮食营养、科学,注重选择无公害、无污染的绿色食品。馒头、面条等多为成品化、半成品化,肉类有加工好的冷鲜肉供选择。城区早餐市场有小米稀饭、糊辣汤、八宝粥、豆浆、鸡蛋煎饼、包子、油条、馒头、豆浆、牛奶、鸡蛋等。午餐一般比较丰富,菜类讲究荤素搭配。过节或招待客人烟酒必备,炒菜少则四菜一汤,多则八菜两汤。城区蔬菜市场一年四季供应新鲜时令蔬菜和反季节蔬菜以及干制副食品。

1992年前,城镇居民食用粮油根据国家规定标准按照工种、年龄按月供应。食油平时多为菜籽油,逢年节改供芝麻油。1992年后,粮食市场开放,定量供应逐渐终止。

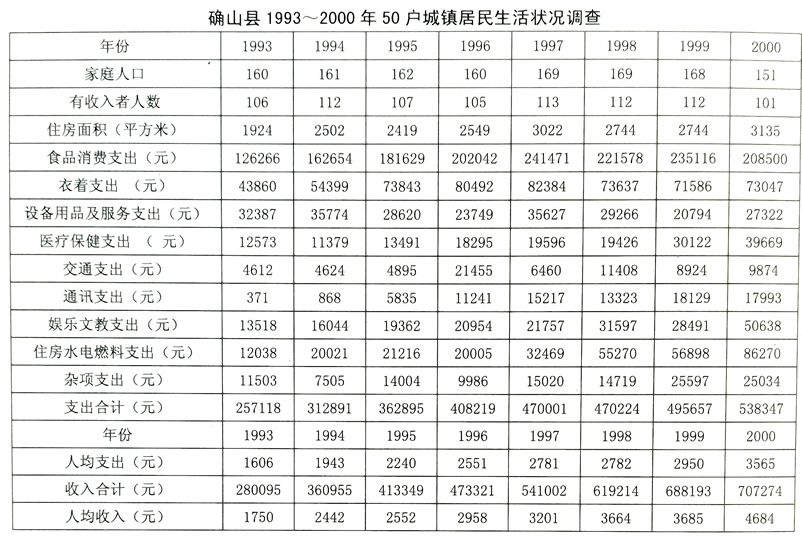

1993年,县统计局调查城市住户50户160人,年消费粮食18916公斤,淀粉薯类2519公斤,油脂792公斤,蛋类1514公斤,菜类16765公斤,干鲜瓜果8516公斤,坚果果仁320公斤,糕点398公斤。2000年调查城市住户50户人口151人,年消费粮食16931公斤,淀粉薯类2870公斤,油脂1223公斤,蛋类1872公斤,水产类792公斤,菜类16644公斤,干鲜瓜果类6791公斤,坚果果仁498公斤,糕点类391公斤。

二、农村居民饮食

农村实行土地联产承包后,农民上缴承包任务后剩余口粮人均年250公斤,几乎全部为细粮,肉、蛋、禽类等高营养食品消费增加,膳食结构渐趋科学营养化。食用植物油为芝麻油、菜籽油、豆油、花生油,一般均可自足。蔬菜自种自给,因地而异。农村居民早餐多为稀饭、馒头,产稻区居民午餐多为大米饭、炒菜,其他地方一般为面条,逢年过节或招待客人一般有酒有菜,荤素搭配。

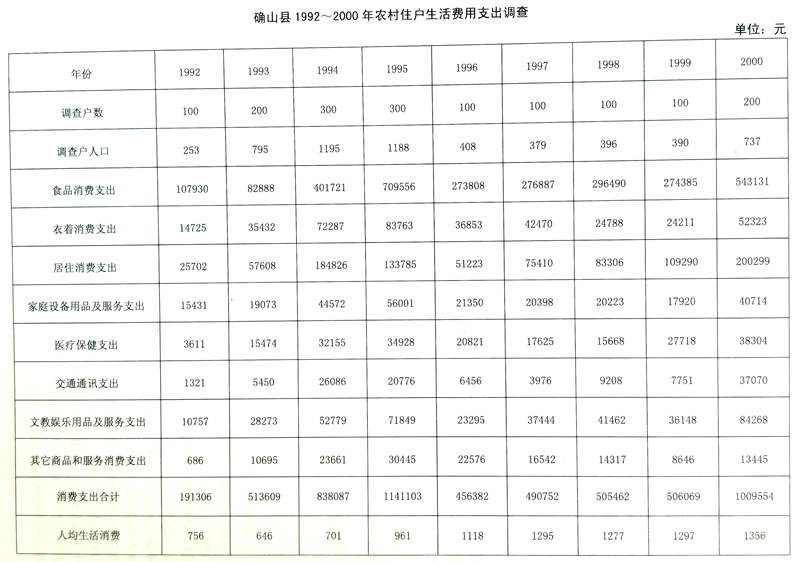

2000年,县统计局农村调查队调查农村住户200户737人,食品消费支出54313元,人均736元,其中主食消费支出206494元,人均280元;副食消费支出201034元,人均237元;其他食品101229元,人均137元;在外饮食消费支出26019元,人均35元。

第二节 衣着

80年代,城镇居民衣着多买布自做,一部分购买成衣,面料有涤纶、混纺、毛呢、的确良、纤维纱等。服装种类有西装、风衣、西裤、牛仔裤、运动裤、直筒裤、羽绒服、毛呢大衣等。进入90年代,随着服装行业的快速发展,服装市场日趋繁荣,居民穿衣追求时装化、个性化,讲究色彩调和,款式新颖,能够体现个人性格、体形气质和身份。不但年轻人衣着赶潮流、讲时尚,中老年人也开始讲究修饰打扮。市场每年都有新面料、新款式的流行服装上市,棉、麻、丝等天然面料的服装倍受青睐。

城镇中青年男女春、秋季节多穿职业套装和休闲装,职业套装以西服为主,休闲装以茄克、牛仔裤为主。冬季多外穿皮衣、羽绒服和毛呢、羊毛绒大衣、人造棉棉衣,内穿毛衣、毛裤。90年代末有少部分居民穿保暖内衣。夏季女性多穿套裙、连衣裙、一步裙、长摆裙,男性多穿长、短袖衬衣、T恤衫、长短西裤。中老年服装差别不大。童装市场丰富多彩,婴幼儿的四季服饰应有尽有。男女老少夏季多穿真皮、皮革凉鞋,春、秋穿皮单鞋、布鞋,冬季穿棉鞋、皮棉鞋。服装、鞋类分高、中、低档。高档服装、鞋类为国内、国际名牌,价格昂贵,质地、做工优良。居民以穿中档服饰为主。

农村居民衣着多仿效城市流行服装,档次不高,价格低廉。上装多着成衣,下装多买布自做。90年代,成品服装成为农民衣着的主流。春秋季青年男女多穿皮鞋、仿皮鞋,中老年人多穿布鞋,穿自做手工布鞋的越来越少。1992年县统计局对100户农村住户调查,453人衣着类消费14725元,人均32.5元;2000年对200户农村住户调查,737人衣着消费52323元,人均70.9元。

第三节 住房

80年代中期,城镇居民住房以砖木结构为主,新建住房用大瓦扣顶,水泥护脚,安装玻璃窗、单扇门,白灰粉墙,打水泥地坪。90年代,随着住房制度改革的不断深入,众多住公房的单位职工用多年积蓄、银行贷款及向亲朋借助,集资建房或购买商品房,居住条件明显改善。城区大部分瓦顶平房被四层以上单元式楼房取代;一部分居民住上单元式楼房;一部分居民在居住新区购买宅基地,建造两层新式别墅,独家独院,院内种植树木、花草,饲养宠物。室内地面打水磨石、铺地板砖,仿瓷涂料刷墙,或墙壁喷塑、贴宝丽板,装吊灯、壁灯、吸顶灯、彩灯,安铝合金窗户、高级防盗门,阳台封闭。富有人家购、建新房后请专业人员设计装修,房顶、墙壁、厨房、卫生间等按主人意愿设计制作。2000年,城镇人均住房面积20.7平方米。

80年代初,农村建房多为砖木结构,一般为大瓦扣顶。1990年后,新建房舍多为砖混结构,平房水泥浇顶,出厦带走廊,外粉刷。农村居民住房开始讲究宽敞、舒适、美观,新建房屋多为水泥浇顶平房,水泥地坪,白灰粉墙,木框玻璃窗。少数富裕农民建两层楼房,室内装修,铺地板砖,安铝合金窗户。

2000年全国第五次人口普查,确山县总户数16.52万户,其中盘龙镇住户13288户。人均住房面积分户情况是:8平方米以下住户共3522户,其中盘龙镇1219户;9至12平方米9346户,其中盘龙镇446户;13至16平方米共19149户,其中盘龙镇1965户;17至19平方米12982户,其中盘龙镇964户;20至29平方米61704户,其中盘龙镇3608户;30至39平方米32605户,其中盘龙镇2143户;40至49平方米13608户,其中盘龙镇895户;50平方米以上住户12284户,其中盘龙镇1048户。

第四节 用品

一、城镇居民生活用品

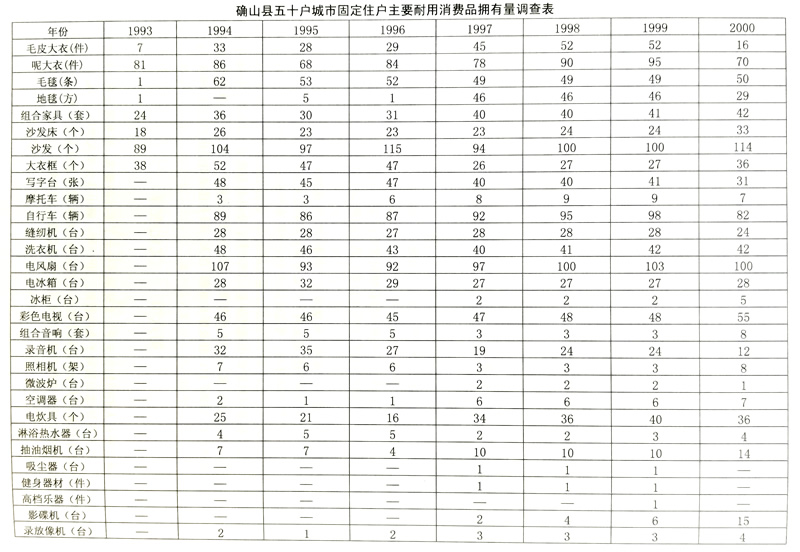

80年代末期,一般家庭都有电风扇、录音机、衣柜、自行车、黑白电视机,一部分家庭有彩色电视机、洗衣机、电冰箱、组合家具、沙发等。90年代,一部分家庭添置了21时以上彩电、半自动、全自动洗衣机、单冷、冷暖空调器、电暖器、摩托车、太阳能热水器、电热水器、燃气炉灶、压力锅、电饭堡、家用锅炉,沙发有实木沙发、真皮沙发,组合柜有四件套、八件套,床有席梦思沙发床、老板床,有羽绒被、太空棉被等成套床上用品。电话、家庭影院组合音响、饮水机也走进了寻常百姓家庭,少数居民家有微波炉、电子计算机。

二、农村居民生产生活用品

80年代,多数农村居民家庭有自行车、手表、衣柜、收音机,部分富裕农民家庭有电视机、录音机、缝纫机、沙发、摩托车。90年代,农业生产逐步走向机械化,农户纷纷购置农业机械,主要有手扶拖拉机、四轮拖拉机、收割机、联合收割机、播种机、中型犁、耙等。农村居民对自行车、缝纫机、钟表、收音机等老四件需求基本饱和,一些物美价廉的中高档耐用消费品越来越多地进入农村千家万户。农民市场意识增强,部分农家安装了电话,生活水平逐年提高。2000年,县统计局对200户农村住户进行调查,大型家具450件,电风扇241台,自行车215辆,黑白电视机135台,洗衣机3台,电冰箱7台,摩托车22辆,电话49部,移动电话1部,寻呼机3部,彩色电视机3台,录放像机2台,影碟机5台,组合音响3台,收录机36台,照相机1架。1992年,全县农村用电总量741.4万千瓦小时,2000年农村居民用电总量3811万千瓦小时。

第五节 出行、通信

80年代,城镇居民外出一般骑自行车,路途稍远则乘公共汽车、火车。90年代,城镇居民出县城一般骑摩托车或乘三轮车、公交车、火车、出租车;远途出行坐公共汽车、火车。农村居民90年代赶集购物、走亲串友骑自行车或步行,出远门需到数公里外乘火车、汽车,偏远乡村的居民出行极为不便。90年代,政府加大乡村道路建设投资,大力兴建县至乡、乡至乡、乡至村道路。2000年年底,确山县境内公路总里程437.9公里,其中油路287公里,县内客运车辆360台,年客运量284.5万人。

80年代,城乡居民通信以信函、电报为主,有条件打电话的居民很少,打电话要在邮局排队挂号。90年代,随着电信事业的快速发展和固定电话、移动电话的普及,居民通信以打电话为主。1994年,确山县数字程控电话开通,可直拨通达183个国家和地区,1995年通达226个国家和地区。随着改革开放的深入,农村与外界的联系越来越密切。农村电话装机费下调后,固定电话在农村快速普及,使用手机的农村居民也越来越多。1992年,全县共有电话1306部,1995年共有电话4754部,其中住宅电话2667部。2000年年底,城区固定电话用户22655户,普及率37.75部/百人;农村固定电话用户35157户,普及率6.8部/百人;城乡移动电话用户达到8900户。

第六节 文化教育

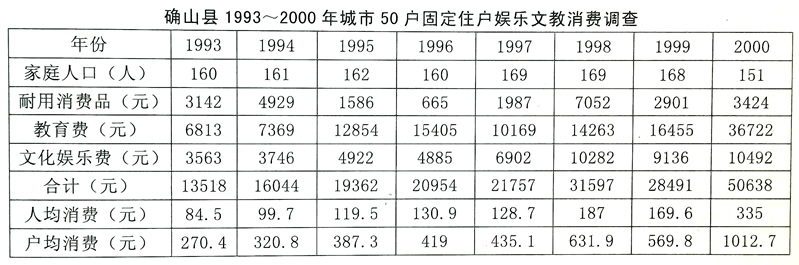

社会的快速发展对人们的知识水平和文化素质提出了更高的要求。城乡居民在不断地充实、提高自己的同时,千方百计地加强对子女的教育。2000年,确山县大学入学率1.3%。

80年代至90年代初,大专学历以下的年轻人纷纷上电大或参加成人教育考试,专业技术人员争取进修,党政机关、社会团体机关工作人员上各级党校。1995年后,年轻人根据所从事的工作或自身发展需要参加自学考试,获得更高一级的专业学历。1996年至2000年,确山县有9889人参加自学考试,参加成人高等教育考试录取人数2148人。学习费用大都为自费,一般为数千元。

子女教育成为城乡居民家庭投资的重点。80年代中期就有部分年轻夫妻在孩子出生之前订阅家教报刊,购买胎教书籍资料。孩子出生后给孩子买动脑、动手玩具和幼儿图书。1990年后家长开始注重广泛培养孩子的兴趣和爱好,假期让孩子参加美术、音乐、舞蹈、书法等特长教育班,给孩子创造良好的学习环境和学习条件。90年代后期,国家在提高职工工资的同时改革教育体制,大学生学费和生活费成为家长的沉重负担,贫困家庭子女考取大学要靠借贷、社会救助和勤工助学才能完成学业,城乡居民都尽可能地多为子女存储学习费用。根据确山县农村住户调查资料计算,1992年农村居民人均文化、教育用品及服务费用为42.5元,户均107.5元;2000年人均114元,户均421元。

第七节 其他生活消费

城镇居民受下岗、分流等因素影响,不得不为子女教育、防病、养老尽可能多地储备资金,储蓄存款仍是居民投资的主要方式。同时,城镇居民对未来生活风险意识逐渐增强,购买保险成为城镇居民投资的新亮点。全县城乡居民储蓄存款余额1992年年末为18273万元,2000年年末为93606万元。2000年,城镇居民购买人寿保险公司储蓄性保险2150户,购买非储蓄性保险的750户;农村居民购买储蓄性保险1340户,购买非储蓄性保险560户。县统计局对城镇50户固定住户调查,1993年购买储蓄性保险支出2052元,1999年为5186元,2000年为2796元。

随着物质生活水平的提高,越来越多的居民注重精神文化生活的质量。城镇餐饮服务业蓬勃发展,城镇居民能够从繁琐的家庭事务中解脱出来,从事健身、娱乐等活动,生活质量不断提高。很多城区居民早上登山、跑步、打拳、跳健美操、韵律操,晚上散步、扭秧歌等。城镇洗浴设施不断更新,个体洗浴楼内有暖气,有单间、桑拿间;居民户内多安装太阳能热水器、电热水器、家用小锅炉,一年四季居民洗浴十分方便。许多中青年女性美容美发。80年代,城乡儿童活动娱乐用品多为自制,有打三角、四角,踢沙包、跳绳、抓子、打陀螺、推铁环等。90年代,少儿学习、活动、娱乐用品极为丰富,幼儿多玩各种积木、电动玩具、布制玩具、遥控玩具等,少儿多玩各种球类、棋类,打电子游戏、看动画光盘等。