概 述

一

遂平县地处中原腹地,位于河南省中南部,隶属驻马店地区。全县总面积1222.89平方公里,耕地面积75648.9公顷,人口606284人(2000年底数),辖3镇、14个乡、1个风景管理区、226个村(居)民委员会。京广铁路、107国道、京珠高速公路纵贯全境。北距郑州机场160公里,南距武汉机场330公里,驻舞、驻周公路等省道穿境而过。

遂平县历史源远流长,西周为房子国,春秋改吴房,汉置吴房、灈阳二县,北魏改遂宁县,唐元和十二年(817),李愬雪夜入蔡州,平定吴元济叛乱,唐宪宗敕改县名为遂平至今。革命战争年代,刘少奇、李先念等老一辈无产阶级革命家曾在这方土地上领导过革命斗争,遂平人民为中国革命事业的发展作出了贡献。在社会主义建设时期,遂平享誉神州,是全国第一个人民公社-嵖岈山卫星人民公社的诞生地。1958年11月13日,毛泽东主席曾亲临遂平视察,在遂平历史上留下了难忘的一页。

县境自然资源丰富,西部山区蕴藏着丰富的铁、铀、钼、铝钒土、水晶石、大理石等矿产资源。属暖温带半湿润季风性气候,光照充足,四季分明,平均年降水量972毫米。水资源丰富,有中小型水库20多座,每年可供利用的地表水、地下水资源6.12亿立方米。盛产小麦、玉米、花生、芝麻、烟叶等作物,享有“中原粮仓”之美称,肉牛、粮食、花生、烟叶、提子、西瓜、药材等种养基地已构成遂平农业产业化的崭新格局。

县内地质构造是西部浅山丘陵,有212.4平方公里,矿产资源藏量丰富,中部缓岗407.1平方公里,河流水源充足,为良田灌溉提供方便,东部平原603.4平方公里,田园、植树、绿化、打井配套便利,粮食产量逐年提高。1986年4月,遂平县被河南省政府确立为“商品粮基地县”。是年11月29日,县政府与省粮基办和驻马店地区行署签订了“七五”投资建设协议书。1986~1991年,国家累计向遂平投资736.17万元,县财政调拨82.5万元,群众集资327.8万元,进行农业技术开发和农田基本建设。1991年,17个乡镇农业服务体系建立完善,新增旱涝保收田8450公顷,1987~1990年,增产粮食3.15亿公斤,平均年递增率达20%以上。1990年粮食生产38.1万吨,跨入省粮食生产“十强”县行列,被国务院授予“粮食生产先进县”称号。

遂平民风淳朴,勤劳勇敢,富有创新务实苦干精神。有清正廉洁的人民公仆,戎马倥偬的军队将校,有才华横溢的专家、教授、科学家,有贡献卓著的英雄、模范、先进工作者,有勇于改革的企业家和勤劳致富的带头人,各行各业,人才荟萃。各界仁人志士筚路褴缕,无私奉献的精神,激励全县人民为改革开放、经济发展、社会各项事业进步而努力奋斗。

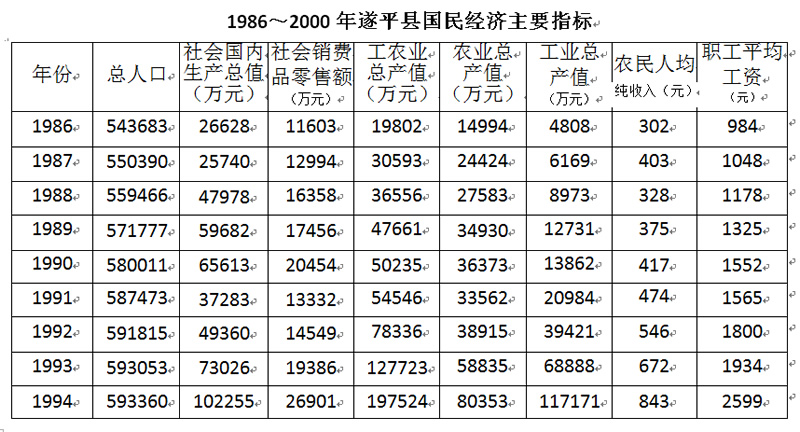

1986~2000年,正值改革开放盛世,遂平县经济快速发展,城乡面貌日新月异,人民生活水平逐年提高,各项经济指标均在全省居先进行列。15年间,县委、县政府几届班子带领全县人民以“团结奋进、真抓实干、争创一流、加快发展”为指导思想,实施“科教兴遂、开放带动”两大战略和“富民、富县、形象”三大工程,沿着“抓核心、促中心、聚民心”的主线推进。始终坚持以经济建设为中心,不断深化两大改革(政治体制改革、经济体制改革),努力扩大对外开放,促进国民经济和社会事业快速发展。1986年,全县国内生产总值26628万元(按当年价),2000年,全县国内生产总值完成256796万元(当年价);1986年财政一般预算收入932万元,2000年财政收入9706万元;1986年农民人均纯收入302元,2000年农民人均纯收入达2020元。

二

遂平县地理位置优越,有山有水有平原,土地肥沃,气候适宜,矿产丰富,历史上以传统的农业经济为主。群众小富即安意识比较浓厚,市场经济观念淡薄。由于农业基础差,底子薄,人口多,农业产业结构不合理,缺乏发展后劲,工业总量小,企业规模不大,资本积累相对偏少,县域经济发展缓慢。

1986~2000年,县委、县政府带领全县人民,把改革开放作为第一要务,紧紧围绕经济建设这个中心,多次组织全县干部群众开展解放思想、更新观念和如何发展县域经济为专题的大讨论,以改革促进经济大发展,以开放带动经济建设上台阶。

为了扩大视野,解放思想,1990年1月4日,中共遂平县委召开扩大会议,传达贯彻《中共中央关于进一步治理整顿和深化改革的决定》。县委、县政府多次组织全县各级干部到沿海及经济发达地区学习考察,并分批选派党委副书记、副乡镇长到沿海地区挂职锻炼,对口结友好乡镇,锻炼了一批干部,结交了一批客商,引进了一批项目,促进了全县经济的大发展。借助1998~2000年全国乡镇企业东西合作经贸洽谈会在驻马店地区召开的契机,在北京设立以招商项目为主的遂平县人民政府驻京办事处,并分别在郑州、武汉、福清、广州等地设立办事处,广泛开展国内外的各项联谊活动,大力宣传遂平优势,加大招商力度。以强大的攻势开展内引外联活动,炒热了全县广大干部群众的思想,更新小富即安、小农意识陈旧观念,精神风貌发生了很大变化。先后引进华强塑胶、蓝天集团、白云纸业(引进日本资金2.1亿元人民币)等一大批外资、独资企业、合资企业和国外资金,带动了县域经济的发展。全县每年约6万人赴全国各地务工经商,开拓了视野,更新了观念,不但为当地经济发展作出了贡献,而且广泛宣传了遂平县的区位优势、资源优势,带回了资金、技术、致富信息,许多群众成了一方发家致富的带头人。1998~2000年,全县东西合作项目216个,签约资金16.4亿元,引进项目101个,到位资金7.34亿元,产值达9.57亿元,利润1.58亿元,实现税金0.32亿元,从业人员12680人。

随着思想大解放,各项改革不断深化,为适应市场经济的需要,以转变职能、提高效率、理顺关系、精简机构为重点,先后两次对县、乡(镇)行政机关进行机构改革。1987年7月,县政府与一工局、商业局、物资局、城建局、交通局、农机局、电业局等单位的63家企业签订了为期3年的经济承包合同。其内容:“包死基数,确保上缴,歉收自补,超收分成。”1990年4月,县政府对承包合同执行好的15家企业22名经营者给予晋升一级工资的奖励。1992年4月,县政府公布关于国营商业、企业“四放开”,即“经营放开、价格放开、分配放开、用工放开”,原则是“政府放权,企业自主,放而有度,活而有序”。1992年,县委、县政府对乡镇管理体制进行改革,乡镇机关行政编制为660人,比原1060人减少400人,精减33.7%。1996年县委、县政府对全县党政机关进行精简机构,分流人员,县直机关行政编制为650人,比原1022人减少372人,精减36.5%。县委、县政府设置工作部门28个、部门管理机构5个,比原有的55个机构减少22个,精简40%。商品流通在县域内实行国有民营、出租转让、兼并联合等改革,把全县国有和集体企业真正从计划经济模式引向市场经济模式。通过一系列的改革,使县内工业企业结构不断优化,经济效益逐年提高。民营企业异军突起,全县工业总量有了很大提高。人事、财政、税务、金融、保险、外贸等领域进行的一系列体制改革,为县域经济的快速发展,奠定了坚实的基础。

三

农村经济体制改革的深入、土地承包责任制的贯彻落实和农业产业结构的调整,农业生产条件改善,提高了农民发展生产的积极性。

2000年,全县粮食总产量为40.9万吨,是1986年13.7万吨的2.9倍。1991年,烟叶种植面积稳定在4600公顷,产量5632吨。花生种植面积不断扩大,产量逐年提高,1994年种植5360公顷,2000年种植6530公顷,总产量1994年为1204.4万公斤,2000年为1751公斤。油料作物生产,1991年种植1260公顷,产量为9496吨,2000年产量达到27960吨。全县粮经比例调整由1986年的77:23提高到2000年的60:40。大力推进养殖业发展,2000年,畜牧业总产值为187671万元,是1985年的4.41倍,占农业总产值的比重由1985年的20.3%提高到54.3%,净增34个百分点。林业生产出现了全民、集体、个人一齐上,开发荒山、灭荒造林和平原绿化的新格局。1990年达到全国平原绿化标准,1991年被驻马店地区评为年度绿化先进县。2000年,荒山绿化面积1.1万公顷,林业育苗累计3300公顷,耕地实现农田林网化面积3.6万公顷,森林覆盖率达到13.2%,林业产值1722万元。2000年,利用世行贷款项目进行斗、农渠田间工程配套,新修斗、农渠162条,长99公里,配套桥、涵、闸等各类建筑物1600座,新增配套灌溉面积4000公顷,发展节水灌溉2660公顷。全县农业机械总动力2000年达到47.53万千瓦,比1986年5.27万千瓦增长8倍多。拖拉机保有量2000年达到24672台,农用三轮3500台,小麦联合收割机186台,机引播种机4900台,机引犁2.41万台,植保机械585台,灌溉机械9709台,脱粒机3093台,耕、播、收实现了机械化。2000年大牲畜存栏13.21万头,其中牛存栏12.79万头,分别比1985年增长43.4%和111%;生猪存栏57.3万头,是1985年的4.1倍;山绵羊存栏20.63万只,是1985年的3.6倍;家禽存栏480.99万只,比1985年增长225%。

1986年全县工业总产值4808万元,利润总额327万元。2000年完成工业总产值285302万元,实现利润总额1726万元。90年代,全县工业企业受国家产业政策影响,县属国有及集体企业不同程度出现了停产、半停产,部分企业开工产量不足,经济效益降低,工人下岗,个别企业破产等情况。县委、县政府审时度势,连续出台多项政策,积极鼓励支持乡镇企业和民营企业蓬勃发展。1991年底,全县乡镇企业发展到10969个,从业人员50482人,实现产值19577万元。1998年深化企业内部改革,砸烂“三铁”,即铁交椅、铁饭碗、铁工资,打破干部、职工身份界限和固定工、新招工人的界限,所有企业一律实行全员劳动合同制,推行劳动优化组合,建立职工竞争上岗、试岗、练岗制度,调动了干部职工的积极性,增强了管理人员的责任心和事业心。2000年,全县限额以上工业完成产值93495万元,与1999年同比增长12.4%;完成工业增加值26908万元,与1999年同比增长11.5%,产销率98.5%,实现利润2019万元,较1999年扭亏增盈2390万元,上缴税金2512万元,同比增长0.9%,4家企业亏损,亏损率10.5%,亏损额266万元。

电力、通讯、交通等基础设施日臻完善,电力供应充足,2000年供电量2.068亿千瓦时。总面积18.6平方公里的县城总体框架基本形成;移动、联通、网通、邮政等通信企业发展迅速。城际道路“六横八纵”交通便捷,京广铁路,日均接发列车124对,经营广场3003平方米,2000年发送旅客20万人次,发送货物123298吨。2000年县境内公路总里程880.8公里,较“八五”期间增加487公里,基本上实现村村通油路。15年间通信事业超常发展,县乡传输光缆化。2000年,全县交换机总容量66549门,实装话机60208部。电缆总长度6176皮长公里。2000年2月,省经贸委、省邮电管理局命名遂平县为“电话县”。2000年末,全县无线通信基站总数12个,网上运行客户7800余户。互联网注册用户3465户。便利快捷的信息网络和通信工具,对遂平经济发展和各项社会事业进步起到了重要促进作用。喜洋洋购物中心、千禧龙超市、遂平大商场、嵖岈山宾馆、新市场等一批现代化商业、饮食服务设施的建成和专业市场相继竣工,多渠道、多形式、多功能的物流服务体系已初具规模。1986年全县社会消费品零售总额1.16亿元,2000年,全县消费品零售额达到7.66亿元。金融事业发展迅速,1986年全县各项存款余额5958万元,2000年全县各项存款余额11.65亿元,各项贷款余额12.25亿元,有力地支持了县域经济的快速发展。

城乡基础设施建设步伐加快。15年间,农村集镇化水平不断提高。县城总体规划经1982年、1996年两次调整,到1995年末,县城人口由1982年的2.72万人发展到5.9万人,城区建设用地由1982年的3.14平方公里发展到5.32平方公里。《1996~2000年城建规划》控制规划面积为24.33平方公里,县城人口2000年为8万人。2000年荣获“第三次全国城市环境综合整治优秀县城”。1984年编制出17个乡镇《1984~2000年集镇建设规划》,各乡镇积极进行集镇建设。到2000年底,全县各乡镇共建集贸市场24个,建自来水厂6个,建公厕156座,街道建筑面积58.16万平方米,绿化317.6公顷,全县17个乡镇旧貌换新颜。

四

1986~2000年,遂平县科技、教育、文化、广播电视和卫生事业蓬勃发展。县委、县政府始终坚持“科教兴县”战略,通过科技示范乡、村等活动,加快科技发展步伐。

1986年以来,通过实施义务教育工程,全县共投资1622万元,用于改善办学条件。90年代初,全县中、小学实现了“六配套”(即有教室、有课桌凳、有校门、有厕所、有围墙、有操场)。15年间,全县的中、小学面貌发生巨大变化。1998年,遂平县成为普及九年义务教育先进县,并通过国家检查验收。2000年,全县有幼儿班(学前班)239班,入园幼儿6440人,有小学191所,在校学生42737人,有初中21所,在校学生26209人,有高中5所,在校学生8784人。文化艺术、广播电视宣传丰富多彩,广泛开展了文化下乡活动和其他形式多样的群众性文化生活,遂平县豫剧团平均每年演出150余场,农村电影放映队197个。全县17个乡镇共建11个文化中心、6个文化站、203个文化室、1086个文化点,业余文化创优骨干1670人,业余剧团48个,曲艺队40个,民间文艺表演团60多个。至2000年全县馆存二、三级文物325件,普通文物1012件。广播电视事业发展迅速,2000年全县有电视台1座,有线电视台(站)1个,可接收到中央电视台的各个频道的节目及全国各省主要广播电视40多套电视信号,调频广播电台1个,实现了全县村村通广播电视的目标。卫生事业日新月异,2000年,全县拥有医疗机构23个,医院21所,集体卫生所237个,个体诊所60个,全县各医疗卫生单位人员2027人,其中医师以上职称667人,其他技术人员37人。医疗设备更新换代快,难度较高的手术亦能在县内进行。15年来,全县人口自然增长率平均为8.84‰,计划生育政策深入人心,计划生育工作逐步纳入法制化、规范化、科学化的轨道。遂平县成为国家级计划生育工作先进县。遂平县人杰地灵,物华天宝,风景优美,名胜古迹众多。嵖岈山风景区,峰峻谷幽,景石林立,灵秀奇丽,素有亚洲最大的盆景之称,被评为国家4A级风景区国家森林公园,每年上百万名中外游客慕名观光游览。新开辟的龙天沟自然风景区、嵖岈山全国第一个人民公社旧址,融自然观光与红色记忆为一体,丰富了旅游内涵,提高了遂平的知名度。

遂平的明天,必将光辉灿烂!