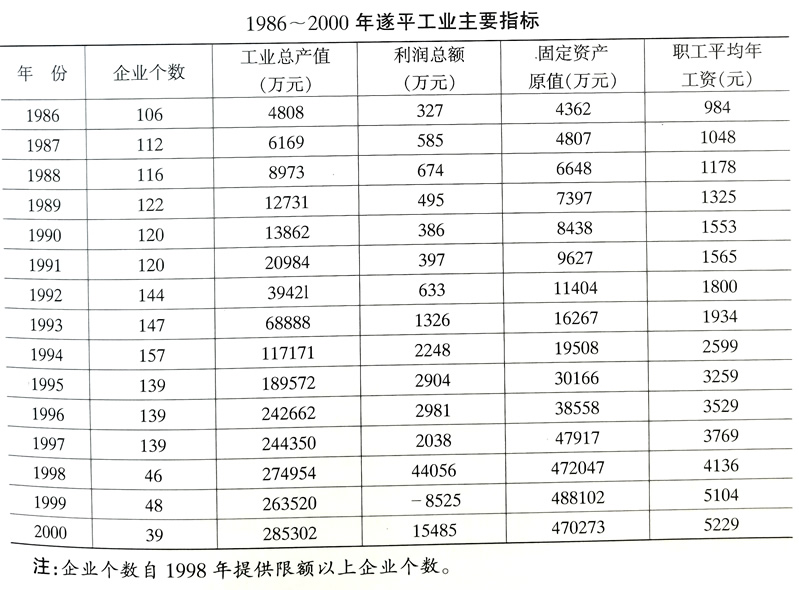

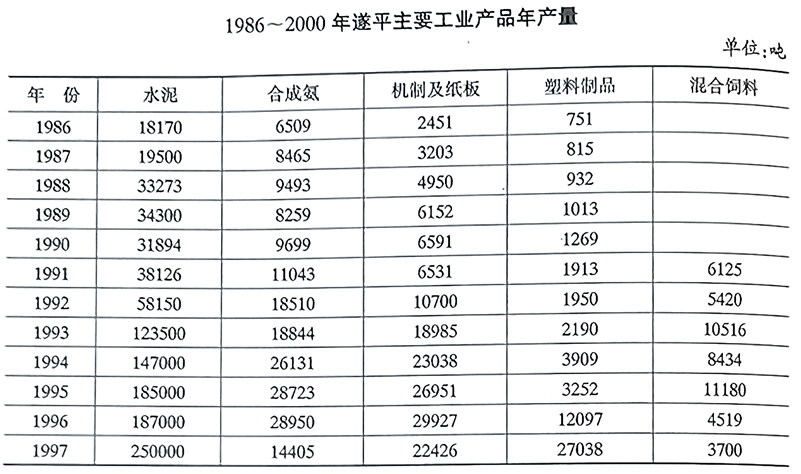

1986年,遂平县工业生产经过调整、改革,生产条件得到改善,经济效益有所提高。全县工业总产值1986年(不变价)计算3825万元。其中:轻工业产值2146万元;重工业产值1679万元;乡、镇工业总产值536万元。1991年,县内工业生产在困境中持续发展。完成个体以上工业总产值19375万元,按1990年不变价格计算为19879万元。乡镇企业发展较快。1991年底,乡镇企业已发展到10969个,从业人员50482人,实现产值19577万元。2000年,工业生产保持稳定增长,全年完成工业总产值285302万元。其中限额以上工业总产值93495万元,限额以下及个体工业总产值191807万元,实现全部工业增加值80045万元。限额以上工业企业增加值28183万元。其中:国有及国有控股企业完成增加值8988万元;集体企业完成增加值6517万元;外商及港、澳、台投资企业完成增加值2556万元。全年规模以上工业企业实现产品销售收入90520万元,利润总额1726万元。亏损企业亏损额675万元。

第一章 工业

第一节 扩大企业自主权

1986年,全县继续扩大企业自主权。把企业产、供、销,人、财、物等方面的决策权和经营管理权放还给企业。财政、税务、工商、物价、劳动部门和企业主管部门强化服务职能,由直接管理过渡到间接管理。禁止任何部门向企业乱摊派、乱集资、乱收费,以减轻企业负担。并实施厂长负责制和任期目标责任制。

1987年,随着企业改革进一步深入,县政府与工交、物资、城建、电力等系统63家企业签订为期3年的经济承包合同。其方法是:“定死基数,确保上缴,歉收自补,超收分成。”到1990年,县政府对承包合同执行好的15家企业的22名经营者给予晋升一级工资的奖励。1991年,第一造纸厂和石油公司被地委、行署评为一期承包先进企业。

1992年,深化企业内部改革,搬掉铁交椅,建立能上能下的干部管理制度;打破铁饭碗,建立能进能出的劳动用工制度;破除铁工资,建立能高能低的工资分配制度。破除干部、职工身份界限和固定工、新招工人的界限,所有企业一律实行全员劳动合同制。推行劳动优化组合,建立职工竞争上岗、试岗、待岗制度。推行联岗、联责、联效益的浮动工资制。把企业推向市场,政府对企业只管理一个法人代表、一个承包合同、一个工资效益挂钩比例,落实企业在生产经营、技术改造、劳动用工、工资分配、干部人事和机构设置等方面的自主权。

第二节 企业改制

1996年,县内第一批试点企业淀粉厂和制革厂的改制工作完成,开始对第二批试点企业轴承厂、线材厂、油厂进行改制。1997年企业实行内部制度改革,电业公司进行人事制度改革,造纸厂行管人员压缩了30%,水泥厂进行分配制度改革,白雪淀粉有限公司划小核算单位,收入向一线工作倾斜。1998年,遂平县企业改革步伐进一步加快,为建立适应社会主义市场经济体系要求的现代化企业制度,县委、县政府制定下发了《深化企业改革工作实施方案》。改革的范围和重点是乡及乡以上国有、集体工业企业,改制的主要操作形式包括:组建企业集团;公开拍卖;分头重组;破产重组;易地改造;兼并联合。是年底,独立核算工业企业改制面达96%,其中股份制,股份合作制改造20家,竞价拍卖3家,租赁2家,兼并1家,破产1家。1999年对亏损严重、资不抵债、生存无望的植物油厂和二纸厂,依法破产。对无法正常生产的县制药厂,整体出售给北京博泰制药有限公司。2000年造纸厂依法破产。汝河水泥有限公司租赁给汝南水泥厂,形成年产50万吨的生产能力。

第三节 经济运行

一、工业运行

80年代后期,县工业企业结合各企业实际情况,制订并下发了企业年度工业产值、增加值、产销率计划,对企业生产经营情况实行动态管理。通过企业当月产值、利润报表掌握全县工业经济运行情况。搞好生产调度,抓好扭亏增盈,协调解决运行中的重大问题。年终根据各项指标完成情况,对企业进行考核,调动企业生产的积极性,不断提高经济运行的质量和效益。1990~1996年全县预算内工业连续6年无亏损。1996年,乡及乡以上工业完成总产值10.3亿元,较1995年增长6.4%;完成销售产值9.9亿元;产销率96%,实现利税5100万元。1997年,全县乡及乡以上工业完成产值113875万元,较1996年同比增长25.6%;实现利税5000万元,同比下降2.3%;其中县办工业完成产值72743万元,同比增长14.3%;产销率94.5%;实现利税1700万元;预算内工业保持连续7年无亏损。1998年,全县限额以上工业完成产值98914万元,销售产值92665万元,产销率96.1%,完成销售收入87512万元,较1997年同比增长5.5%,实现利税6968.6万元。同比增长72.7%,其中实现利润4405.6万元,同比增长140.7%。1999年,全县全数统计工业完成产值99722万元,占年计划的107%,较1998年同比增长9.6%;完成工业增加值29444.6万元,同比增长13.2%,超额完成地区下达的12%的增长目标;完成销售产值97622万元,同比增长16.7%;累计产销率97.8%;完成销售收入103441万元,同比增长25.3%;实现利税1667.21万元,同比下降77.3%;有12家企业亏损,亏损额2339.4万元,同比增长351.6%。2000年,全县限额以上工业完成产值93495万元,较1999年同比增长12.4%;完成工业增加值26908万元,同比增长11.5%;产销率98.5%;实现利润2019万元,较去年扭亏增盈2390万元;上缴税金2512万元,同比增长0.9%;4家企业亏损,亏损面10.5%,亏损额266万元。

二、企业管理

全县企业加强基础管理工作,总结推广企业管理经验,组织制订和实施企业改革方案,推进国有企业转换经营机制,建立现代企业管理制度,抓好国有企业隶属关系转化和企业类型划分、企业干部考评、奖惩、培训工作、安全生产。1996年在企业广泛开展“转机制、抓管理、练内功、增效益”活动,制定《关于加强企业基础管理工作的意见》,组织召开了企业管理专题会,突出抓化肥厂和淀粉厂两个典型,推动企业管理上台阶,促进企业经济效益的提高。

1997~1998年,在企业中开展“外学邯钢,近学华强,内学化肥厂”活动,组织邯钢经验报告会,邀请平顶山市经贸委主任关源良来遂平县介绍学邯钢经验的具体做法,收到良好效果。

1999年地委、行署在全区开展“企业管理年”活动。遂平县按照“全面启动,因企制宜,分类指导,重点突破”的原则,制定下发《“企业管理年”活动实施方案》,在化肥厂召开全县企业管理现场会。9月2日,《驻马店日报》作专题报道,在全区推广其先进管理经验。通过典型带动,涌现出遂平化肥厂、水泥厂、白雪淀粉公司、兴达油脂公司、鸣鸡蚊香厂等一批管理先进企业。

三、技术改造

1996年,县工业企业进行技改项目19个,完成投资5339万元,有15个项目竣工投产。电业公司关王庙110KV输变电工程、轴承厂的10万套大型轴承项目和造纸厂的废水治理工程3个重点项目已分别完成了省电业局和省经贸委批准立项。化肥厂6万吨合成氨平衡配套技改项目,自筹资金1020万元,对制约生产的氨合成进行改造,使该工段达到6万吨综合能力,工艺水平居国内领先,并通过省级鉴定。造纸厂在积极做好集中制浆和废水治理项目前期工作的同时,加大环保治理力度,自筹资金250万元进行了黑液治理工程和白水回收工程,经省环保局验收后,批准该项目试运行,减少对环境的污染。轴承厂投资100万元进行“0”尖变型轴承的技术改造,产品适销对路;饼干厂高档饼干生产线建成投产后,产品供不应求;塑料厂10米宽幅农膜项目,顺利按计划进行。华强公司三期工程、印刷厂的搬迁改造、水泥厂的填平补齐和二纸厂的长网车间平衡配套工程等项目建设进展顺利。

1997年新上技改项目12个,完成技改投资4315万元。开发地级以上新产品新技术15个。开发生产并投放市场的有面粉厂的高蛋白营养面条、水泥厂的复合水泥、白雪淀粉有限公司的变性淀粉、饲料公司的浓缩饲料等。水泥厂的年产30万吨粉尘治理项目投资146万元,引进高压静电收尘系统,对磨机、选粉机进行了改造,使粉尘治理率达到99.5%;白雪淀粉有限公司集中车间废水进行治理后循环使用,废水全部消化,不再向外排放,通过地区验收;造纸厂的制浆中心项目,通过行业意见和国家计划委员会会签。

1998年完成技改投资5000万元,占地区下达计划的125%。植物蛋白丝项目被列入国有直贷专项项目,完成设备安装;造纸厂集中投资项目可行报告经国家计划委员会批复后完成项目征地及扩建设计等开工前的准备工作;电业公司农网改造项目投资1000多万元;中亚轴承公司开发的偏心轴承已通过省级鉴定。

1999年进行技改项目17个,完成技改投资7400万元,占地区下达计划的18%,其中有3个通过地区鉴定。电业公司成功开发出砼电力线杆成为新的经济增长点,开发的低压综合配电箱对稳压、降低损耗、节约能源起到了重要作用;粮食局华康公司植物蛋白丝项目完成投资3700万元,设备安装完毕,5月29日纺丝车间试车成功;电业公司提前完成网改一、二批工程,顺利通过地局验收。投资3320万元,完成90多个行政村、360多个台区的网改工程,第三批工程计划顺利上报。

2000年进行技改项目14个,共完成投资额5004万元,占地区下达计划的132%,有11个项目竣工投产,开发地级以上新产品、新技术10个,新产品产值率17%,产品等级年率97%,质量损失率降到0.02%。白雪淀粉公司完善了分离、浸泡阶段工艺,使淀粉质量由二级标准提高到一级标准。电业公司农网改造工程已全部完成,白云纸业公司年产3.7万吨漂白麦草浆及污水治理项目,正在进行设备选型和招标。华康公司建成了国内唯一年产1500吨植物蛋白丝生产线,该项目通过省高科技产业化重点项目工程验收,被国家经贸委列入国家新产品计划。

第四节 所有制结构

一、国有企业

1986年,全县有全民所有独立核算工业企业17家。属工业局系统的有机械厂、化肥厂、水泥厂、砖瓦厂、印刷厂、酒厂、农业机械修造厂(以下简称农修厂);属粮食系统的有面粉厂、饲料厂;属商业系统的有副食品加工厂及调味食品厂。当年全民工业企业从业人员为2712人,固定资产325.9万元,年创产值2973万元(当年价),实现利润268万元。

1990年,全民工业企业为23家,从业人员4047人,固定资产为8438万元,年创产值10045万元,销售收入8640万元,利润总额348万元。

1992年,全县进行工商企业体制改革,实行资产所有权和生产经营权分离,允许个体或联合体利用国家所有的厂房、设备从事生产经营。全民企业改称为国有企业。

1997年,全县国有工业企业23家,固定资产31432万元,年创产值38809万元,销售收入30239万元,工业增加值11972万元,利润总额310万元。

2000年,全县限额以上工业企业16家,工业总产值93459万元(当年价),是1986年全年县手工业总产值3825万元的24.43倍。

二、集体企业

集体工业是国民经济的重要组成部分,1986年,通过强化企业管理,开展横向联合,实现工业总产值861万元,比上年增加60万元。1990年,开展治理整顿,深化企业改革,当年产值达1101.8万元,实现利润31.7万元,上交税金36万元。1995年集体工业面临三大困难,一是企业资金紧缺,生产转动不起来;二是部分企业领导人决策失误,经营管理不善;三是能源电力紧张。全年完成工业总产值2320.4万元。由于集体工业创建早,底子薄,摊子小,技术落后,产品单一,资金缺乏,人员老化,在市场经济体制建立后,缺乏竞争力,发展十分困难。企业个数由1985年17个减少到1995年8个,企业职工人数由1985年的1029人,减少到1995年的752人,退休工人达210人,占职工总数的28%多。1999年,是集体企业受市场经济冲击最大的一年。企业设备陈旧,产品单一,结构不合理,遗留包袱沉重,加上内部管理粗放,抵御市场变化的能力较弱,致使几个企业倒闭。当年完成工业总产值2581万元,比上年下降47.3%。

2000年,集体企业面对市场经济的冲击,狠抓内部管理,外学邯钢,内学华强,苦练内功求生存,抓招商促发展,完成工业总产值2579万元。当年完成招商引资额300万元,带动和促进了全县地方经济的发展。

1996~2000年,轻纺系统工业经济前两年产值和利税创历史新高,后三年受市场经济大潮的冲击和国家“抓大放小”政策影响,加上企业设备老化,缺少资金,历史遗留包袱沉重,无法与同类企业进行市场竞争,制约了集体企业的发展。企业倒闭3家,改制后出售2家,轻纺系统集体企业举步维艰。至2000年底,全系统退休工人达280多人,下岗职工400多人。

三、个体私营企业

个体私营工业包括联办和个体两类,由县乡镇企业局管理。主要行业有铸造、冶金、皮革、印刷、粮油加工、木材加工、造纸以及铁业、砖瓦烧制、缝纫等。1986年,全县个体私营工业64家,工业总产值538万元。随着市场经济的发展,个体私营工业1994年后得到快速发展。2000年,全县个体私营工业1015家,工业总产值达35亿元。