1986~2000年,遂平县发展农业生产、搞活农村经济,调整优化农村产业结构。农业开发先后实施了黄淮海平原开发、粮食基地县建设、世行项目建设等项目。全县农业综合开发2.7万公顷,生产条件不断改善,农业生产效益明显提高。1986年全县农业总产值14994万元,1996年升至14.92亿元,2000年达16.15亿元。2000年粮食总产量40.9万吨,是1986年13.69万吨的2.99倍。山、水、田、林得到综合治理,荒山绿化面积1.1万公顷,林业育苗累计0.3万公顷,新修农渠162条,长99公里,配套桥、涵、闸等各类建筑物1600座,新增灌溉面积0.4万公顷。1986年,遂平县被确定为全国“肉牛商品生产基地县”。畜牧业生产得到较快发展,大牲畜存栏11.16万头,山绵羊存栏9.3万只。2000年大牲畜存栏13.21万头,其中牛存栏12.79万头,山绵羊存栏20.63万只。1986年全县农业机械总动力15.77万千瓦。2000年机械总动力达47.53万千瓦,耕、种、收初步实现机械化。

第一章 种植业

县内种植业以旱地作物为主,粮食作物面积约占70%。小麦年播种面积4.7万公顷,占耕作面积的80%,是遂平一大优势,故有“一麦顶三秋”之说。玉米是主要秋粮作物。种植面积逐年扩大,约占秋粮面积的45%。大豆在历史上种植面积较大,随着玉米面积的不断扩大而逐渐减少,1990~1993年大豆种植在0.7万公顷左右。红薯年栽种面积0.5万公顷,其他大麦、豌豆、稻谷、高粱、谷子、扁豆、蚕豆、绿豆、豇豆、红豆等小宗杂粮,面积约占1%~2%。经济作物约占23%,主要是油菜、芝麻、棉花、烟叶等。另有花生、甘蔗、麻类、瓜果、蔬菜、药材、香料、牧草等作物。土特产有遂平小磨油、后贯白菜、干石桥西瓜和界牌生姜等。

第一节 粮食作物

一、小麦

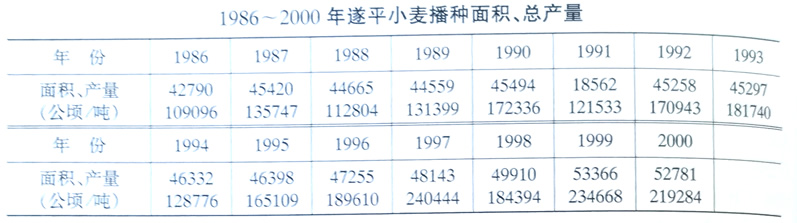

小麦为全县主要夏粮作物,每年9月下旬至10月上旬播种,翌年6月1日前后收获。生育期230~240天。20世纪80年代前,小麦品种主要是阿夫,后引进百农3217品种,出现不少亩产量400公斤以上的高产典型,后因感染锈病、不抗干热风、多倒伏、抗逆性降低而逐渐被淘汰。90年代中期,西安8号、豫麦18、多抗8329、温2540、周麦9号等品种得到大面积推广。1998年优质小麦豫麦47、豫麦34、内乡188、郑麦9023、新麦11、郑麦98等一批优质、强筋、高产、抗病新品种得到推广。1986年种植小麦4.3万公顷,亩产量170公斤,总产10910万公斤。1994年种植小麦4.6万公顷,产量185公斤,总产12878万公斤。2000年种植小麦5.3万公顷,亩产量277公斤,总产21928万公斤。

二、玉米

20世纪80年代前,玉米多采用春播,夏播面积较小,全县种植面积不超过1.3万公顷,单产、总产较低。80年代后,玉米经过品种改良,产量突增。1985年玉米种植面积2.4万公顷,产量251公斤,总产0.915亿公斤。90年代,大量优良杂交玉米种的引进与推广,玉米种植由春播到夏播,由单播至麦垄点种、腾茬播种,玉米价格上涨,使玉米种植面积逐年扩大。1993年玉米种植面积3.6万公顷,其中麦垄点种、铁茬播种2万公顷,占55.5%,产量293公斤,总产15816万公斤。2000年玉米种植面积3.9万公顷,产量270公斤,总产15855万公斤,成为全县的主要秋粮作物。

三、大豆

大豆为夏播作物,6月上中旬播种,立秋前后开花结角,10月上中旬成熟,生育期120天。1985年大豆种植1.3万公顷,产量64公斤,总产1217.5万公斤。1994年种植大豆0.88万公顷,产量126公斤,总产1661万公斤,创历史最高纪录。2000年种植大豆0.5万公顷,产量154公斤,总产1084.9万公斤。

四、红薯

遂平县种植红薯历史不长,面积较小。新中国成立后红薯种植面积扩大较快,占秋粮面积的15%。20世纪80年代,特别是90年代后,随着其他粮食作物面积的扩大,红薯面积有所减少,每年栽种0.5万公顷,随着新品种的引进与推广,产量和品质都有较大幅度的增长。1986年全县种植红薯4371公顷,产量(折粮)3381吨。1990年种植4691公顷,产量(折粮)15173吨。1995年种植3829公顷,产量(折粮)14227吨。2000年种植4287公顷,产量(折粮)19176吨。

五、其他

其他粮食作物包括水稻、高粱、谷子、大麦、豌豆、扁豆、蚕豆、绿豆、红豆等作物。20世纪80年代中期后,种植面积很小,部分乡村已绝种。90年代后,随着人民生活水平的提高和需要,个别夏杂和秋杂作物恢复小面积种植。

第二节 经济作物

一、棉花

20世纪80年代后,常年种植4000公顷左右,占经济作物的41.9%。1985年种植面积为2725公顷,单产26.5公斤,总产109万公斤。1994年种植面积为3800公顷,单产42公斤,总产239.4万公斤。2000年种植面积为1364公顷,单产46公斤,总产94.1万公斤。

二、烟叶

烟叶在遂平栽培时间较短,仅有六七十年的历史。所产烟叶质量较佳,一般中等烟70%,甲级(上一、中一、二级)占2%~3%。县内烟叶最佳产地为槐树、沈寨、和兴、嵖岈山等乡,是发展优质烟叶的基地。20世纪90年代,随着县委、县政府对烟叶生产的高度重视和一系列奖惩措施的出台,全县烟叶生产呈现出前所未有的好势头。1994年种烟2158公顷,单产135公斤,总产435.9万公斤,比1986年增长140%,其中甲级烟叶单产6.5公斤,总产21.45万公斤,占总产的4.9%,比1986年增长280%。1997年被省政府列为“金铜山”优质烟叶开发基地县(后改为“金铜山”优质名牌烟叶开发基地县)。2000年,种烟1137公顷,单产87.5公斤,总产147.8万公斤。

三、油料

(一)芝麻:用石磨加工的芝麻油俗称“小磨油”,是遂平县一大特产。遂平种植芝麻多利用夏茬播种,也有少量春播。芝麻易受涝灾,产量不高。20世纪80年代中期,种植面积呈下降趋势。1985年全县种植芝麻4774公顷,单产35.35公斤,总产253万公斤。1994年种植芝麻3400公顷,单产58公斤,总产295.8万公斤。2000年种植芝麻5248公顷,单产57公斤,总产446.1万公斤。

(二)油菜:油菜属越冬作物,每年9月中下旬播种,次年5月中、下旬收获。也可采用育苗移栽。随着新品种的引进与推广,油菜的品质和产量有较大幅度的提高。20世纪90年代,种植面积稳定在1万公顷左右,单产100公斤左右。1995年,油菜种植1.07万公顷,单产140公斤;最高田块产量200公斤,总产2254万公斤,创历史最高纪录,成为遂平县主要油料作物。2000年,油菜种植6050公顷,单产66公斤,总产598.9万公斤。

(三)花生:花生是遂平的油料作物之一。春播4月中下旬播种,夏播5月中旬播种,10月份收获。花生多集中在西部山区和汝河两岸。嵖岈山乡、嵖岈山风景区、花庄乡,文城乡的西部以及诸市乡和褚堂乡的部分村种植面积较大。20世纪80年代中期,花生面积才逐渐扩大,亩产量50公斤左右。90年代以后,花生优良品种的选育和推广,使花生的品质和产量都有较大提高。1994年全县种植花生5377公顷,单产149.6公斤,总产1204.4万公斤。2000年全县种植花生6533公顷,单产178.7公斤,总产1751万公斤。其他油料作物,如向日葵、蓖麻等只有零星种植,有的地方已绝种,产量很小。

四、瓜 菜

遂平县瓜菜资源丰富,瓜类有西瓜、甜瓜、冬瓜、南瓜等。2000年,西瓜种植面积达0.2万公顷,一般年产每亩收入800~1200元,高产可达1500元以上,畅销省内外。蔬菜类有姜、白菜、葱、蒜、茄子、黄瓜、西红柿、萝卜、辣椒、芹菜、豆角、菠菜、花菜等上百种。县城及乡、镇、区周围的村庄、京深公路两侧都是商品蔬菜基地。80年代,随着地膜覆盖、塑料大棚和日光温室的广泛应用和推广,蔬菜生产出现了1个前所未有的好局面。并涌现出许多食用菌专业户,生产白木耳、黑木耳、香菇、蘑菇、双孢菇等,丰富了蔬菜市场。

第三节 种植技术

1986年后,逐步形成县、乡、村三级农技推广网络体系。1990年建成县农业技术推广中心,并经省农牧厅验收合格,为副局级全民事业编制,下设5个专业站和1个办公室,即:农业技术推广站、土肥工作站、植保植检站、能源工作站、园艺工作站和中心办公室,负责全县农业技术试验、示范和推广。各乡、镇都建有乡农技站和种子站,村村都有科技户、示范户和农民技术员。县小麦原种场、潘坡农场和县十·一三园艺场,担负着全县的农业试验、示范任务,是全县的农业试验基地。

2000年全县共有农技干部400人,职工750人;其中具有大专以上学历90人,中专学历100人,另有农民技术员1686人。县有农业高级职称的8人,中级38人,助理级60人,技术员级90人(含离退休人员)。2000年全县农牧系统13人获省、部级以上科技成果30项102人;获地、厅成果奖45项156人;获县、处级成果奖20项102人。推广新产品、新技术58项。

一、良种繁育

(一)小麦 15年间,全县先后在农科站、潘波农场、席庄农场、十·一三园艺场及部分村建立200公顷小麦良种繁育基地,年产小麦良种100万公斤,可满足农业生产需要。小麦品种大致经历三次更新换代。第一次是1986~1990年,在县农科站高级农艺师程维中主持下,通过品种区域试验,推选出适合全县生态条件的西安8号、陕农7859等小麦品种,逐渐取代阿夫等老品种,使小麦产量上了一个新台阶。第二次是1990~1992年,推选出郑州8329小麦新品种,并对西安八号、郑州8329两品种小麦的生长发育规律、适宜地力、产量水平、最佳播种量、适宜播期进行试验研究,并应用于农业生产。1993~1995年,县农科站将小麦新品种的研究利用作为科技工作的重点,关东山、李强推出高产小麦品种温麦4号、温麦6号、周麦9号,使全县小麦产量再上新台阶。第三次品种更新换代是1996年,豫麦47、内乡188、郑麦9023等高产优质品种,成为全县主导小麦品种。1986年,县农科站完成的“驻马店小麦中产水平栽培技术研究”获驻马店地区行署科技成果二等奖,“陕农7859小麦良种试验、示范、推广研究”1989年获驻马店地区科技成果二等奖,其中西安8号小麦品种2000年仍在农业生产上应用。

(二)玉米 玉米是全县第二大粮食作物,因其产量高,用途广,种植面积逐年增加,2000年播种面积占全县夏播面积的70%以上。20世纪70年代,玉米已全部采用了杂交种。对玉米种子,主要是对省内外育种单位新育成的杂交种重新组合进行试验比较,从众多品种中筛选出适合遂平县气候条件的玉米品种。生产上以县种子公司为主,其他单位为辅,采用自制种子与调进种子相结合的方法,年制种面积在200公顷左右,生产玉米单交种60万公斤。1997年后,由于气候及制种成本等原因,全县玉米制种面积急剧减少,生产上所用种子大部分以外调为主。

1986~1991年,遂平玉米品种主要是丹玉13和中单2号,为全县玉米品种的第一次更新换代,单产较以前品种提高10%以上。1989~1991年,县农科站程维中、关东山推出高产早熟紧凑型玉米新品种郑单8号、掖单2号、4号及大穗中熟品种掖单13,其中郑单8号玉米杂交种2000年县内仍有应用。

1992~1995年,县农科站陈国平、冯顺山继续进行玉米品种研究利用工作。全县玉米生产进入第二次品种更新换代时期。

1996~2000年,县农科站刘岗主持玉米研究课题,承担河南省玉米直播早熟组、套种组及生产试验。推出高产大穗的豫玉22,1999年推出抗病、稳产的农大108,2000年推广高产、早熟的郑单958,基本取代全县应用多年的郑单8号、掖单4号,完成遂平县玉米品种的第三次更新换代,使玉米单产又迈上了新台阶。

(三)油菜 全县常年种植面积在0.7万公顷以上。1986年前,全县油菜生产应用品种主要是南阳41、豫油1号等常规品种。1986年后,秦油2号、郑杂油1号等杂交种先后育成,使油菜单产提高20%以上。为解决外调油菜种子质量问题,1990年,县农科站王义林、冯顺山等与省农科院联系,在全县建立油菜制种基地。随后,县种子公司、驻马店地区种子公司竞相在遂平建立油菜制种基地。两基地合计面积53公顷,年产杂交种子5万公斤以上,满足了本县生产需要,部分外销。

1993年,信阳市种子公司、省农科院及陕西部分种子部门均在遂平进行油菜制种工作。1997年,湖南农大何觉民教授与遂平农科站合作开展两系法油菜杂种优势利用研究工作。河南省农科院油菜专家宋文光、陕西省宝鸡市农科所油菜专家杨振航在遂平农科站建立油菜新品种研究选育基地。2000年,何觉民教授两系法杂交油菜新组合创下公亩产量56.2公斤的高产纪录。

1991~2000年,县农科站主持油菜科研工作,连年承担河南省油菜新品种区域试验和国家黄淮地区油菜新品种区域试验及油菜新品种配套栽培技术研究,品种利用研究重点也由单纯追求高产向优质高产兼备型发展,并推广豫油4号、华杂4号等双低(低芥酸、低硫甙)优质油菜品种。

“豫油1号开发研究”1987年获省农科院三等奖;“杂交油菜配套制种技术及大面积高产开发”1997年6月获省农业科研系统科技成果二等奖。同年11月该项目又获河南省星火计划二等奖。1998年8月“高产双低油菜杂交种豫油4号的选育与应用”获河南省农业科研系统科技成果一等奖。2000年10月“豫南地区甘蓝型优质油菜品种的引育及开发应用”获信阳市科技进步二等奖。

(四)大豆 大豆在遂平县有较大种植面积。1986~1995年,农科站程维中、关东山等开展大豆新品种比较试验和施肥规律等栽培技术研究工作,鲁豆2号、豫豆17两高产品种先后在全县推广应用。豫豆17不仅产量高、品质好,且适应性强,耐涝、抗旱,至2000年仍是遂平县大豆的主栽品种。鲁豆2号利用开发研究1987年获地区科技成果二等奖。2000年优良新品种豫豆33在全县推广应用。

(五)芝麻 芝麻是遂平的名优产品,小磨芝麻油是油中之冠,盛誉全国。1986年后,县农科站古栓紧等对芝麻开展多项研究,选出适合遂平县生产利用的豫芝四号等优良品种,且对芝麻栽培技术也进行一系列研究,取得重要成果。1987年“芝麻病害综合防治示范推广”获河南省农科系统科技成果三等奖。1990年“河南省区试结果及应用研究”获省农科系统科技成果二等奖。同年“芝麻营养机理与配方施肥技术研究”获河南省农科系统科技成果二等奖。

(六)其他作物1986年以来,对外地新育成的土豆、花生、红薯、西瓜、高粱等作物进行引进、试种比较示范,找出适合遂平县生产应用的优良品种及相应的栽培技术,充分发挥农业科技新成果的增产增效作用,促进全县农村经济的发展。

二、栽培技术

(一)小麦栽培15年间,小麦产量提高较快,除政策因素外,主要是采取科学种田。如选用良种:按照茬口早晚,分别选种“西安8号”、“矮早781”。精细整地:小麦前茬多为玉米,腾茬早,有充裕时间整地,尽力达到上虚下实无坷垃。巧施底肥:进入90年代,普遍采用一次性施足底肥,防止追肥失时失量,造成旺长倒伏,肥料质量也由单一的碳铵改为农家肥与氮磷钾复合肥并用。治病杀虫:针对生长后期易出现的病虫害,由坐视靠天变为积极防治,对麦蚜虫、红蜘蛛、锈病、白粉病、赤霉病等喷药杀灭。此外适时播种、合理密植、喷洒增产剂等。叶面喷洒“叶面宝”、“磷酸二氢钾”以增加结实率,提高千粒重。90年代后期,施肥多采用前氮后移,即把60%氮肥作底肥随整地施入,40%氮肥于拔节期追施。同时施行种子包衣技术,以提高防虫、抗病、壮苗效果。1997年推行“九五式”宽窄行机播,即行距9市寸与5市寸相间条播,利于通风透光。

(二)玉米栽培80年代,农民逐渐认识良种作用,积极去劣选优,高产新品种由双交到单交,由平叶型向竖叶型转变。随着生产发展,复种指数提高,玉米由过去的春播改为夏播(即麦茬玉米)。夏播形式有两种:一是麦收后耕地,随犁下种;二是起始于80年代后期的麦垄点种,即在5月中下旬麦收之前将玉米点种在麦子背垄处,麦收后再中耕、灭茬、松土、施肥、除草等,该播种方法优点有二:一是错开农忙,避免收麦中“见子不顾苗”的不良后果;二是玉米早下种10~15天,生长收获时节均提前。无论直播或麦垄点播均趋于密植。90年代后期,麦垄点种因妨碍联合收割机收麦,应用者渐少。2000年多采用“铁茬”点种。大田播种由挖穴点种改为机械条播、宽窄行相间。施肥方式多采用大喇叭口期“一炮轰”(一次施足)。化学除草剂普遍使用。

(三)棉花栽培1986年后,随着复播指数的提高,油菜茬和小麦茬棉花种植较多,少数种麦套棉。“中棉16号”以其生长期短,株型紧凑,密度高等优点成为主要品种。播种中实行日光晒种,温汤浸种,药剂拌种,浅播盖脊,适时退土等,力争一播全苗。在管理中除中耕、追肥、除草、整枝、去头外,防治害虫尤为重要。播前用“3911”浸种,杀灭地下害虫、苗期蚜虫及红蜘蛛,中期用有机磷和菊脂类农药防治棉铃虫、红铃虫、蚜虫、盲椿象,后期多用畏毒剂及内吸杀虫剂防治叶跳虫、棉铃虫、红铃虫等。

(四)红薯栽培 红薯有春薯、夏薯(晚薯)之分,为提高复播指数,大都种夏薯。惊蜇育秧,谷雨插植,芒种后剪枝定植大田,10月份收获。只施土肥,不施化肥,加施草木灰(含速效钾肥),产量大增。

(五)西瓜栽培 县内种植西瓜有大秋地种植的早瓜和麦垄套种的晚瓜两种。早瓜采用营养钵育苗,3月份下畦,4月份定植大田,为提前上市获取高价,多采用地膜加天膜(小弓棚)覆盖种植。晚瓜于4月份直播于大田,7月份上市。无论早瓜、晚瓜均可两次收获,第二次虽产量低,但弥补了淡季紧缺,效益仍可观。当地多种植“杂交8155”、“星红宝”、“金钟冠垄”、“黑密1号”等品种。对于低温猝倒和立枯病等惯用多菌灵、托布津防治。1993年始用治疗增产剂代替双效灵、托布津治疗枯萎病,效果优于从前。

(六)烟叶栽培 烟叶生产技术性强,烟叶质量是决定烟农种植效益的关键。1988年,推广烟田起垄种植;1989年推广普及“品种优良化、栽培规范化、管理科学化”;1992年起,推广烟田地膜覆盖和营养袋育苗技术;1997年起,推广溴甲烷薰蒸苗床土培育无菌壮苗技术。在技术指导上,通过办培训班或以会代训、印发《烟叶生产技术手册》、放映优质烟叶栽培、烘烤科技片等方法,使烟农提高生产技术水平。1991~2000年,全县每年都推广烟叶育苗地膜覆盖、节能式烧烤、烟叶成熟采收、溴甲烷薰蒸苗床等新技术。1986~2000年,全县共举办烟叶生产、烘烤、分级培训班30场,受训烟农达3万人次,培养出农民技术员2184人。

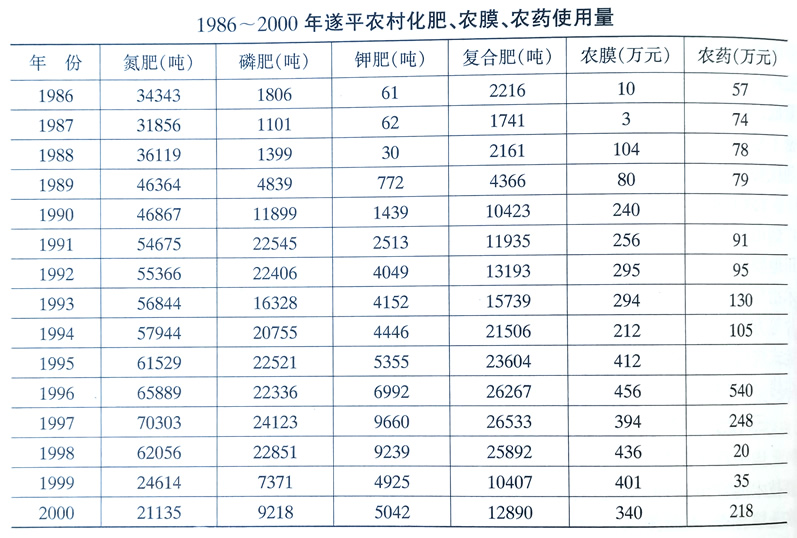

三、肥料

遂平县土肥站,全名遂平县土壤肥料工作站,县农业局二级机构。主要职能为土壤、肥料新技术的宣传培训、试验示范、技术推广以及土壤肥力监测、土壤改良、施肥技术的研究与推广和土壤普查、土肥测试、化验等。县土肥站编制14人,有干部职工16人,其中农艺师3人,助理农艺师3人。办公室4间,土壤化验室6间,仓库31间。

(一)土壤监测1988年,县土肥站建立自己的土肥化验室,购买常规土壤肥料测度仪器、设备、药品试剂,1989年正常运行。2000年土肥化验室开展土壤、肥料测试,项目包括微量元素测试项目的常规化验工作,指导科学施肥、土壤培肥改良、化肥质量管理。1988~2000年,土壤化验室先后化验土壤样品达1万多项次,肥料样品达800样次。1989年、1995年分别对全县耕层土壤养分进行普查,并针对土壤普查结果——全县土壤缺N贫P富K的状况,适时提出增P补N的施肥意见,通过增施P肥,全县农作物产量大幅度提高。1995年后,又针对第三次土壤普查结果-全县土壤缺N少P贫钾的状况,在全县范围内开展以增施K肥为主要内容的平衡施肥技术推广工作,实现中低产向中高产的过渡。依据土壤化验室测试手段,开展土地评级定价,土壤肥力动态监测,化肥质量监测,测土配方施肥,中低产田改良等工作,并取得较大成绩,促进了全县农业持续稳定发展。

(二)土肥新技术的推广与配方施肥1986年后,土肥站共承担或安排土肥试验项目30个,试点400个,技术示范面积100万公顷次,推广面积86.7万公顷次,共获得农业部、省、地、县科技成果奖四项。1985~1994年,全县累计推广配方施肥面积近55万公顷次,总增产近3.5亿公斤。随着土肥测试手段的不断完善和提高,科学技术施肥试验、研究的不断深入,配方施肥技术由增施单质肥料,向N、P、K三元配施,全元素多元平衡施肥发展,施肥配方也更趋科学、经济、合理。配肥站根据配方,以优质N、P、K、微量元素肥料加原料,配制配方肥,并通过全县140多个服务网点,供应给农民朋友,指导他们科学施用。1995~2000年土肥站共配制沃力配方肥4000多吨,推广面积0.8万公顷次。

四、病虫害防治

遂平县农作物主要虫害有:小麦吸浆虫、黏虫、地老虎(土蚕)、蛴螬、蝼蛄、菜青虫、棉铃虫、蚜虫、金针虫、红蜘蛛、蝗虫等。农作物主要病害有:小麦锈病、叶枯病、黑穗病、红薯黑斑病、棉花黄萎病等。

1984年县设植保植检站,专司全县农作物病虫害防治,1990年归属县农技中心,站内有干部10人,职工8人。各乡、镇均设有虫情测报点,配有专人负责。广泛开展植物检疫工作,对病虫害采取预测预报、药物防治和农业防治。积极推广使用广谱、高效、低毒、无残留的新农药,淘汰高残留的老农药品种,并大量推广使用植保新机械,如泰山—18型新型弥雾喷粉机等,结合更换良种、轮作倒茬等农业措施,基本控制病虫害的大面积危害,把损失降至最低限度。1988年春,全县小麦发生大面积黄锈病。全县日出动植保机械150部(台),投入劳力8万人次。县植保站购进、销售防治黄锈病的农药40余吨,基本控制了病情发展,确保小麦稳产高产。1995年秋,冬季蝗虫在全县滋生,县农业局、植保站带头下乡包村包队,具体指导重点乡村的灭蝗工作,全县共抽调治蝗干部500余人,投入劳力3万人次,出动植保机械100余部(台),投放农药20余吨;县乡成立治蝗指挥部,具体指导治蝗工作,10天把幼虫控制在防治标准以下。植保站总结综合防治方法:①改变农田生物群落的组成相,减少病虫种类的数量,增加有益生物种类和数量。②改变病虫发生的适宜条件,抑制病虫发生。③提高植物的综合抗性。④直接消灭害虫和病原物。对全县病虫害防治起到一定指导作用。

五、农业科研及生产单位

遂平县农业科学试验站 为河南省农业科研系统中县级重点科研单位,全县农业科研的中心。其前身是遂平县农校。1977年改建为遂平县农业科学研究所,时有技术干部3人,正式职工9人,临时工11人,有手扶拖拉机1部,黄牛3头。1980年河南省农科院把遂平县农科所吸收为下属单位,更名为遂平县农业科学试验站,从县农业局中划出,升格为县直一级机构。2000年有干部职工47人,科技干部13人,其中中级职称5人,初级职称8人,县级技术拔尖人才1人。

全站设有科研股、生产股、科研开发股、财务股、办公室等工作机构和工、青、妇组织。科研股承担着小麦育种、油菜育种、良种繁育、土肥试验、玉米区试等10项科研项目的研究试验,同时开展1个基地乡、9个基地村、20个科技示范户的培养建设工作。科研开发股自1990年建起后,年创经济效益2万余元。生产股拥有55型拖拉机两台,120型东风收割机1台,16行播种机2部,圆盘耙1部,旋耕耙1部,脱粒机4部,喷灌机1部,扬场机1部,水泥晒场2000平方米,从种到收实现了全部机械化。全站有科研楼1栋,营业楼1栋,另有机械库、种籽库、化验室、烤种室、职工住宅等130余间。

遂平县农科站建站后,共获得省级成果2项。1980年该站的小麦新品种“遂平761”选育获省政府四等奖,1983年进行的芝麻新品种推广获省政府三等奖,1984年开展的“河南省小麦不同生态类型区域划分及其生产技术规程”研究获河南省人民政府特等奖,1985年“橄榄型“51'双低油菜品种选育”研究获省政府二等奖,1986年“豫油1号开发”研究获省科学进步三等奖,1986年“芝麻病虫害综合防治”研究获省科学进步三等奖。获地厅级成果9项:1981年“小麦原种生产操作规程推广应用”研究,获地区行署二等奖,1984年“驻马店地区小麦新品种百农3217、宛7107、豫麦2号开发利用研究”获省农科院三等奖,1986年“驻马店小麦中产水平栽培技术研究”获行署二等奖,1987年“芝麻病害综合防治示范推广”获省农科院三等奖,1987年“大豆新品种鲁豆2号利用与开发研究”获地区行署二等奖,1987年“豫油1号开发研究”获省农科院三等奖,1987年“陕农7859小麦良种试验示范推广研究”获地区行署二等奖,1990年获“河南省农科院1979~1989年河南省芝麻区试结果及应用”研究二等奖。获地区农科所、县科委等各种等级奖11项。

1986~2000年,在小麦、玉米、大豆、油菜、芝麻等作物品种利用和栽培技术研究方面做了大量工作,共获得省、地(市)级以上科研成果13项,其中省级成果2项,地(市)级4项,省农业科研系统成果奖6项,省科委系统成果奖1项。

小麦原种场 遂平县小麦原种场始建于1950年4月,场址位于和兴乡席庄,场内耕地33公顷,2000年有干部、职工95人,其中:离休、退休共23人,退养、内退人员10人,在岗干部、职工62人。拥有大型收割机1部,小型收割机1部,75型、55型拖拉机各1部,各类犁、耙齐全。拥有仓库14间,晒场2500平方米,耕地承包方式为夏统秋分。1995年后,小麦平均亩产量350~400公斤。

十·一三园艺场 遂平县十·一三园艺场成立于1969年10月13日,场址位于文城乡,2000年场内有干部、职工82人,其中退休18人,离休1人,在岗职工63人。拥有耕地41公顷,房屋62间,大型收割机1部,55型拖拉机1部。果园面积8公顷,固定资产净值58万元,耕地承包方式为夏统秋分。小麦平均亩产量370公斤。

潘坡农场 遂平县潘坡农场成立于1972年,场址位于关王庙乡。2000年场内有干部、职工103人,其中:内退8人,退休11人,工伤1人,在岗职工83人。耕地62公顷,房屋176间,大型收割机2台,55型拖拉机2台,75型链轨车1台,晒场2000平方米。小麦平均亩产量350公斤,玉米平均亩产量350公斤。

县种子公司 县种子公司属农业局二级机构,全民事业单位,企业管理,自负盈亏。2000年底,全公司有干部、职工102人,其中具有大专以上学历的23人,中专学历的38人;具有中级职称的8人,具有初级职称的25人,工人技师5人,会计师2人。担负着全县的种子繁育和良种供应工作。

公司设有四科一室和门市部,即:办公室、财务科、检验科、经营科、繁育科和门市部;办公室30余间,职工宿舍45间;门市部12间,200万斤种子仓库3栋,晒场800平方米,种子精选机4部,加工房一栋90平方米;固定资产200万元,流动资金30万元,年繁育和经营各种农作物种子350万斤。

县种子管理站 成立于1988年元月,属农业局二级机构,全民事业单位。主要职能是负责全县种子计划、生产、经营和品种及种子质量的管理。全县各乡(镇)农技站均配有1~2名种子专、兼职管理员,负责本乡的种子管理工作。

2000年底,有干部6人,职工10人,其中具有大专以上学历的3人,中专学历的8人;具有中级职称的3人,初级职称的5人。县种子管理站最初设于县种子公司内,1992年7月分设,1994年3月再与县种子公司合并,但人员、业务上独立。1996年6月独立。

1993年,玉山乡悦庄村王某,从私人手中非法购进假劣玉米杂交种子100公斤,造成该村1.3公顷玉米严重减产。县种子管理站处以没收非法所得并罚款3000元。嵖岈山乡常韩村部分农民,1995年冬盲目听信西平县酒店乡非法个体制售假玉米种户的哄骗,购入地区种子管理站已经报废的劣质玉米种,造成平均减产近1/2的教训。