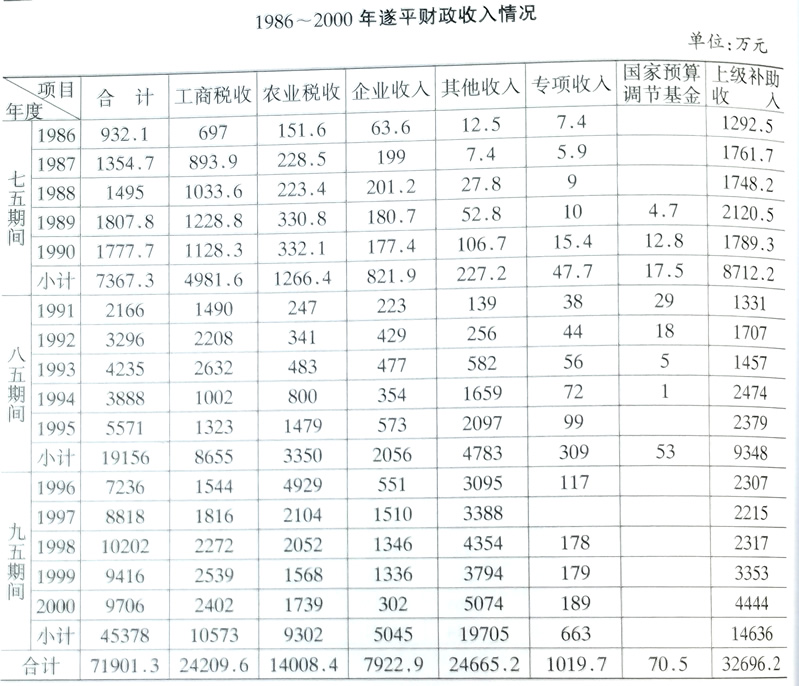

1986~2000年是国家“七五”、“八五”、“九五”三个五年计划的实施期,遂平县财政、税务体制经历了一系列改革。财政体制由“划分税种、核实收支、增收分成、补助递减、分级包干”到县、乡分税制。税务体制实行了国家税务局与地方税务局分设。税收在此时期工作逐步走上法制化轨道。1986~2000年,遂平县财政收入71901.3万元,年均递增14.9%。

第一章 财政

1986~2000年,遂平县财政预算收入累计71901.3万元,每年平均收入4793.4万元,比1986年增长5倍。1986~2000年,预算支出累计103769万元,每年平均支出6917.9万元,比1986年增长3.1倍。1986~2000年预算外收入52650.3万元,累计支出53085.8万元。遂平县财政收支的增长,为发展遂平经济和各项事业以及改善人民物质文化生活作出了贡献。但是,随着财政支出的范围不断拓宽,财政收入的增长远远满足不了财政支出的大幅增长。财政开支仍然处于紧张状态,工资不能按时或足额发放,办公费用水平较低,“三保”(保吃饭、保必要的办公经费、办案)的口号仍未消除,还需开辟新财源。

第一节 财政体制改革

一、县级财政

1985~1987年驻马店地区对遂平县实行“划分税种,核定收支,增收分成,补助递减,分级包干”的财政管理体制。按照体制规定,1986年1月15日,县对各乡(镇)实行“核定收支,总额分成,基数补助,超支不补,一定一年”的财务管理体制。1988年1月14日,县对乡(镇)财政管理体制是“核定收支,增收分成,短收自负,节约归己,超支不补,一定三年”的财政管理体制。1988~1993年,地区对遂平县实行“收入递增包干”的财政管理体制。1988年起13种“小税”划归地方作固定收入(城乡个体工商户所得税、城乡个体工商户营业税、个人收入调节税、个人所得税、国营企业工资调节税、契税、林业特产税、屠宰税、牲畜交易税、集市交易税、车船使用税、房产税、国营企业事业奖金税)。

1993年3月1日,县政府决定实行县、乡分灶吃饭,采取“定收定支,收支挂钩,定额上缴(或补助),超收分成,短收自负,一定三年”的财政管理体制。1994年地区对遂平县实行“分税制”的财政管理体制。根据中央与地方的事权划分和财权相结合的原则,将各项税种划分为中央税、地方税和中央地方共享税。2000年9月25日,根据省政府56号文件精神,取消“上解递增”、“补助递增”、“增收分成”等形式。县对乡(镇)统一实行“划分税种,核定收支,定额上解(或补助),增收全留,短收自补,自求平衡”的财政管理体制。

“七五”期间遂平县财政累计循环投入到全县工业、农业、商业等生产、经营领域的资金达5360.3万元,全县工业规模扩大,产值由1985年的5309万元提高到1990年的18346万元,提高2.46倍,农业低产田得到改造,粮食产量由1985年的21445万公斤,提高到1990年的38123万公斤,提高77.8%,乡村企业产值由1985年的4128万元提高2.87倍,年均财政收入1473.5万元,比“六五”期间增长67.7%,“七五”末(1990)财政收入1777.7万元。1990年县财政以两扭两创为中心(县财政扭补,企业扭亏,财政创三千万、五千万、八千万、亿元的收入县,企业创三百万、五百万、八百万、一千万利税大户)累计循环投入到工业、农业、商业等生产经营中资金12291.8万元,1995年全县工业总产值达276857万元。粮食总产量38676万公斤。“七五”期间财政预算执行结果除1987年当年收支略有结余(0.8万元)外,其余4年均为赤字,1988年赤字为311.7万元。1992~1995年均有结余,结余最多的1995年为544万元,止1995年底县财政滚存赤字73万元,“九五”期间(1996~2000年)共滚动结余1139万元。

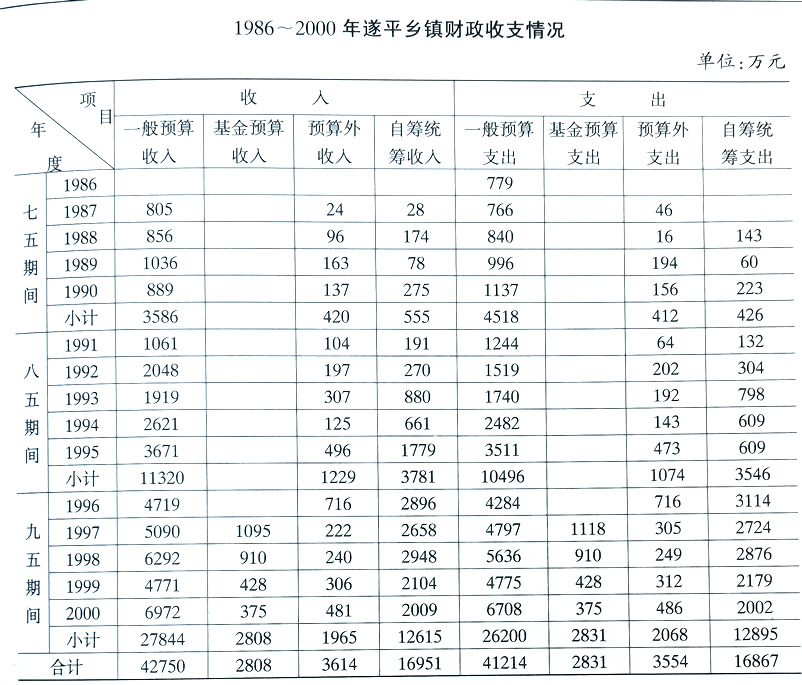

二、乡镇财政

遂平县1984年7月建立乡(镇)级财政机构,实行一乡一所,全县共设置17个财政所,每所设编制3~5人,止年底实有干部职工78人,1985年2月,乡(镇)级财政人员由县财政局垂直管理。1992年又下放到各乡(镇)政府管理,是年5月,办妥交接手续。1994年增设嵖岈山风景区财政所,编制5人。1999年1月13日,各乡(镇区)财政所长由县财政局考核、组织部任免,预算会计由财政局任免,其他财会人员由各乡(镇)政府管理。

1986年1月15日,县对各乡(镇)实行“核定收支、总额分成、基数补助、超支不补、一定一年”的财政管理体制。

1988年1月14日,县对乡(镇)财政管理体制是:“核定收支、增收分成、短收自负、节约归己、超支不补、一定三年。”

1990年2月26日,县对各乡(镇)实行“分级管理、核定收支、增收全留、超支不补”的财政管理体制。

1991年3月15日,县政府批转财政局、税务局、人行、农行《关于建立乡(镇)级金库实施方案》,依据国家金库条例,制定《遂平县乡(镇)级金库暂行办法》,全县17个乡(镇)金库如期建成,1991年4月1日正式运营。

1993年3月1日,县政府决定实行县、乡分灶吃饭,采取“定收定支、收支挂钩、定额上缴(或补助)、超收分成、短收自负、一定三年”。

1994年5月10日,乡镇预算外资金纳入财政专户储存,实行规范管理。

2000年3月,张店乡实行“零户统管”模式,取得成功。受到省委、省政府和省财政厅的肯定,省财政厅《财政信息》印发专期,向全省推广。9月25日根据省政府豫政第56号文精神取消“上解递增”的财政管理。10月,各乡镇区在乡级国库中设立“工资专户”18个。

第二节 财政收入

1986年财政收入来源主要是工商税、农业税、企业收入、排污费和其他收入共五大类。1989年将教育附加由预算外转预算内管理并与排污费收入并列作为专项收入。

遂平县1986年完成县财政总收入932.1万元,其中:工商税占74.8%,农业税占16.3%,企业6.8%,其他1.3%,排污费0.8%,到“七五”末罚没收入完成106.7万元,占当年财政收入6%,到“八五”时期加之有乱罚款现象,1993年完成582万元占当年财政收入的13.7%,2000年罚没收入、行政性事业收费、其他收入共5074万元,占当年财政收入的52.28%。

1986~2000年遂平县共完成财政收入71901.3万元,年均递增14.9%,其中:工商税占财政收入的比重为33.67%,农业税占19.48%,企业占11.02%,罚没、行政性收费及其他收入占34.3%,专项收入占1.42%,预算调节基金占0.11%。加上自1994年实行分税制后7年上缴中央的两税(增值税、消费税)12605万元,财政收入为84506.3万元。

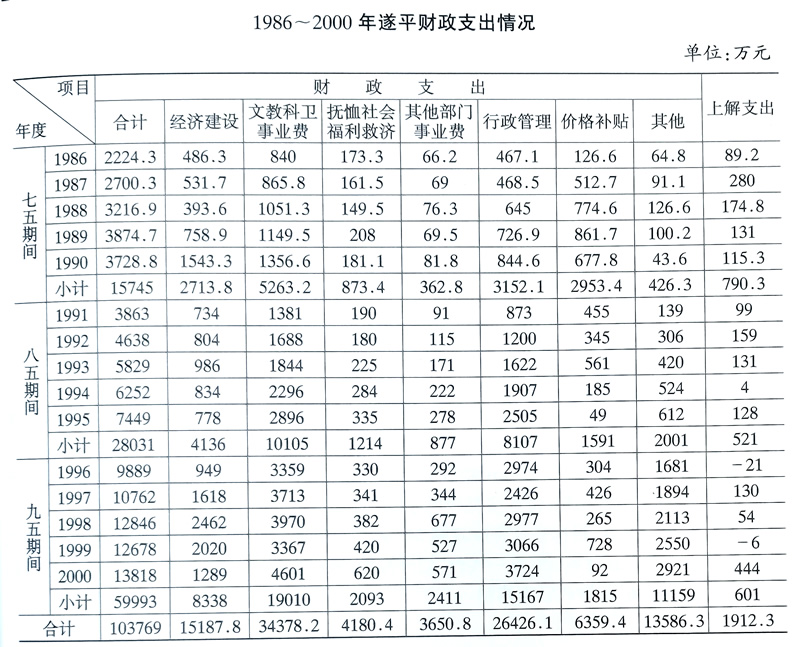

第三节 财政支出

1986年后15年间,上级政府实行“分灶吃饭”,即财政支出视其财力,实行计划自编,上级核准,掌握开支。15年间财政总支出103769万元,比1953~1985年33年支出总和超出74286.3万元,增长2.5倍,年均递增11.8%,其中“七五”期间(1986~1990年)开支15745万元,较“六五”增长93.2%,“八五”期间(1991~1995年)开支28031万元,较“七五”增长78%,“九五”期间(1996~2000)开支59993万元,较“八五”增长1.14倍,2000年支出13818万元。

是建国以来财政史上开支最多的年份。开支多少,依当年本县共有财力和上级追加支出指标多少而定,按以往可比口径惯例和限期内具体情况计算,1986~2000年,经济建设占14.6%,文化教育、科技、卫生事业费占33.13%,扶恤和社会福利救济占4.03%,其他部门事业费占3.52%,行政管理费占23.36%,价格补贴占6.13%,其他支出占15.19%,另外上解支出1912.3万元。

第四节 财政管理

一、管理体制

1985~1987年,驻马店地区对遂平县实行“划分税种、核定收支、增收分成、补助递减、分级包干”的财政管理体制。

按照体制规定,1986年地、县(市)收支范围的划分是:

(一)收入 产品税(不含中央、省部分)、营业税、增值税、资源税、盐税、工交商粮食加工和其他企业的所得税、调节税(含小型工商企业承包费),县供销社(含所属公司)的所得税、国营企业的奖金税、农业税(含农林特产税)、集体和个人所得税、屠宰税、牲畜交易税、集市交易税、税款滞纳金、粮食、农牧企业收入、粮油和市场用煤等差价补贴、其他收入。

(二)支出 基本建设投资、企业挖潜改造资金、新产品试制费、企业流动资金、支援农村生产资金、城市建设维护费、农林水利、文化教育、科技卫生等项事业费、工交商事业费、优抚社会救济费、行政管理费(含公、检、法支出)、其他支出以及各级用本级财力安排的各项支出。

(三)收入包干基数 以1983年的决算收入数为基础,根据收入范围的划分和实行第二步利改税以及中央与省营企业税利互转调整后的情况计算。支出基数以1983年决算应得财力数为基础,结合调增、调减和某些行政事业上划、下划等因素计算。

(四)上缴递增、补助递减 地区核定遂平县为“定额补助、逐年递减”类,具体核定是:

收入基数830.7万元,支出基数1044.9万元,补助基数214.2万元,补拨21.4万元,实行递减年份为1985年。

1986年1月15日,县对各乡(镇)实行“核定收支、总额分成、基数补助、超支不补、一定一年”的财政管理体制。

1988年1月14日,县对乡(镇)财政管理体制是“核定收支、增收分成、短收自负、节约归己、超支不补、一定三年”的财政管理体制。1988~1993年,地区对遂平县实行“收入递增包干”的财政管理体制。

1988年起,13种“小税”划归地方作固定收入(城乡个体工商户所得税、城乡个体工商户营业税、个人收入调节税、个人所得税、国营企业工资调节税、契税、林业特产税、屠宰税、牲畜交易税、集市交易税、车船使用税、房产税、国营企业事业奖金税)。

1993年3月1日,县政府决定实行县、乡分灶吃饭,采取“定收定支、收支挂钩、定额上缴(或补助)、超收分成、短收自负、一定三年”的财政管理体制。

1994年地区对遂平县实行“分税制”的财政管理体制。“分税制”是根据中央与地方的事权划分和财权相结合的原则,将各项税种划分为中央税、地方税和中央地方共享税。

2000年9月25日,根据省政府豫政第56号文精神取消“上解递增”、“补助递减”、“增收分成”等体制形式。县对乡(镇)统一实行“划分税种、核定收支、定额上解(或补助)、增收全留、短收自补、自求平衡”的财政管理体制。

二、预算管理

1986年预算的编制,是按照“划分税种、核定收支、增收分成、补助递减”的财政管理体制,并参照经济发展形势而制定。年初编制全县收入预算1230.1万元,当年农业税上级核准减灾111.25万元,上级核增收入预算10万元,年终地方调整收入预算1128.85万元。年初编制支出预算1989.7万元,当年上级追加支出预算指标49.8万元,年终调整支出预算为2039.5万元。

1990年预算的编制,年初上级分配收入预算1943.4万元,其他调增4.4万元,年终调整收入预算为1947.8万元。年初安排支出预算3537.7万元,上级追加支出预算指标322.9万元,年终调整支出预算数为3860.6万元。

三、预算外资金收入

预算外资金是根据国家财政制度,财务制度规定,不纳入国家预算,由各地方、各部门、各企业事业单位自行提取、自收自支的财政资金。

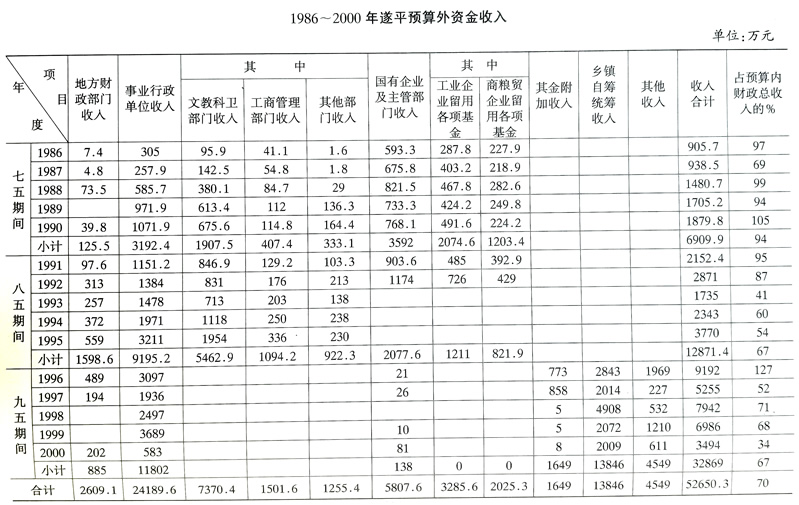

遂平县预算外资金收入主要包括:地方财政部门按国家规定管理的各项附加收入;事业、行政单位自收自支不纳入国家预算的资金;国营企业及其主管部门管理的各种专项资金;地方及主管部门所属的预算外企业收入;其他按国家规定不纳入预算的各项收入。

1986年,遂平县财政局汇编全县预算外资金收入为905.7万元,占同期预算内财政总收入的97%,比1985年预算外资金收入777.4万元,增长16.5%,其中:县财政局直接管理的预算外收入为7.4万元,占全县预算外资金收入数的0.8%;各事业、行政单位管理的预算外收入为305万元,占全县预算外资金收入的33.7%;国营企业及主管部门管理的各种专项资金为593.3万元,占全县预算外资金收入的65.5%。其后,随着收费项目的增多和收费标准的提高,事业、行政单位的预算外资金收入逐年猛增,1988年事业、行政单位的预算外资金收入达585.7万元,比1986年同类预算外资金收入增长92%,1989年事业、行政单位的预算外资金收入达971.9万元,分别比1986年、1988年增长2.2倍和66%。由于事业、行政单位预算外资金增速增幅较快较大,到1990年全县汇总预算外资决算收入数达1879.8万元,占全县预算内财政总收入的105%,绝对额超出102.1万元,分别比1986年、1988年、1989年增长1.1倍、27%和10.2%,其中:事业、行政单位的预算外资金收入突破千万元大关,达1071.9万元,占同期全县预算外资金总收入的57%,比重上升至预算外资金收入的首位,分别比1986年、1988年、1989年同类收入增长2.5倍、83%和10.3%。

1993年,施行《企业财务通则》和《企业会计准则》,所有企业的各项基金提取制度全部取消,是年起,企业预算外资金也随之消失,是年决算全县汇总时预算外资金总收入仅1735万元,占同期预算内财政总收入的41%,比1990年预算外资金总收入减少7.7个百分点。1995年,全县汇总预算外资金决算收入为3770万元,与同期财政预算内总收入比较占54%。

1996年10月4日,县政府制定《遂平县综合财政预算管理实施办法》,加强综合财政预算内、外资金管理,强化预算资金的分配、调节、监督职能,增强政府宏观调控能力,加快县域经济建设。综合财政预算是指将预算内和预算外两部分资金有机结合起来,进行统筹安排,在保证各部门、各单位实现收支平衡的同时,确保地方政府实现财政收支平衡。

1997年6月26日,成立“遂平县预算外资金管理局”,为副科级事业单位,归口财政局管理。

1986~2000年间遂平县预算外资金共计收入52650.3万元,其中:县财政局直接管理的预算外资金收入2609.1万元,占总收入4.96%;事业、行政单位管理的预算外资金收入24189.6万元,占总收入的45.94%;国有企业及主管部门管理的各种基金5807.6万元,占总收入的17.03%。基金附加收入、乡镇自筹统筹收入和其他收入为20044万元,占总收入的38.07%。15年来预算外资金上级补助收入454.3万元。

四、预算外资金支出

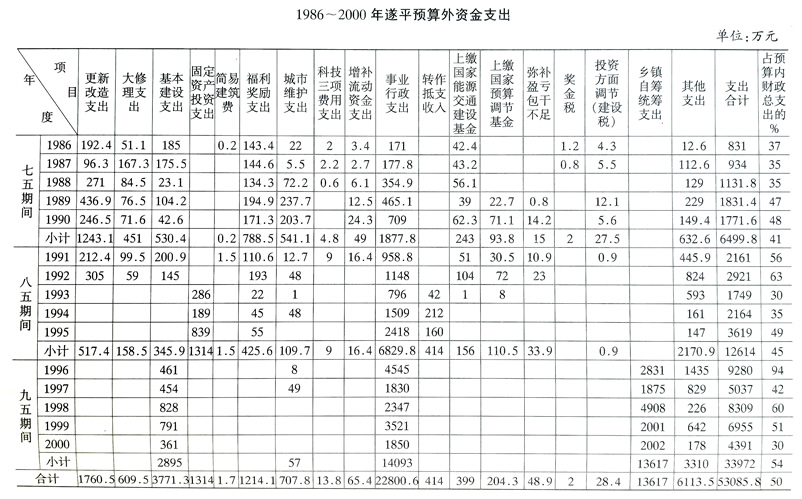

预算外资金支出共包括17项。其中:更新改造支出、大修理支出、简易建筑费、科技三项费用、增补流动资金、弥补盈亏包干不足六项开支是国营企业及主管部门专用支出科目,1993年后,因取消各项专用基金提留制度,同年起上列各专项支出相应取消。基本建设支出、固定资产投资支出、福利奖励支出、城市维护支出、事业行政支出、转作抵支收入,上缴国家能源交通建设基金、上缴国家预算调节基金、奖金税、投资方向调节税(建筑税),其他支出11项开支为企业、事业、行政等单位共用支出科目。

1986年全县预算外资金支出831万元,占预算内财政总支出的37%,比1985年全县预算外资金支出742.7万元,增长11.9%,其中:更新改造支出占23.2%,大修理支出占6.1%,基本建设支出占22.3%,福利奖励支出占17.3%,城市维护支出占2.6%,事业行政支出占20.6%,上交国家能源交通建设基金占5.1%,简易建筑费、科技三项费用,增补流动资金、奖金税、投资方向调节税和其他支出六项占2.8%。以后随着预算外收入的增多,预算外支出不断增长,1988年,全县预算外资金支出开始突破千万元大关,达到1131.8万元,比1986年支出增长36.2%,1989年又比1988年增长61.8%。1992年全县预算外资金支出2921万元,占预算内财政总支出的63%,是15年中占比重最高的一年,分别比1986年、1988年、1989年增长2.5倍、1.6倍和59.5%。1993年因取消了国营企业各项基金提留制度,预算外资金支出相继消失后,当年全县预算外资金支出只有1749万元,占预算内财政总支出的30%,是15年中占比重最低的一年,比1992年全县预算外资金支出下降40%。

1995年全县预算外资金支出又上升到3619万元,虽只占预算内财政总支出的49%,而支出绝对额却超过前9年中任何一年,比1993年支出翻了一番还多,分项开支的比重是:固定资产投资支出占23.2%,福利奖励支出占1.5%,事业行政支出占66.8%,转作抵支收入占4.4%,其他支出占4.1%。全县各行政事业单位从自己掌管的预算外资金中供给人员达769人,其中:农业部门102人,林业部门7人,城建部门14人,文化部门4人,教育部门8人,卫生部门49人,广播电视部门4人,公检法司部门26人,工商管理部门377人,劳动人事部门22人,其他部门156人。上列供给人员中,多数为单位违规自行安排。财政部门难予控管和监督。1996年的预算外支出,是1986~2000年的15年中支出最高的年份,支出额达9280万元,比1995年的3619万元增长1.56倍。

1986~2000年全县累计预算外资金支出53085.8万元,其中:更新改造支出1760.5万元,占总支出的3.3%;大修理支出609.5万元,占总支出的1.15%;基本建设支出3771.3万元,占总支出的7.1%;固定资产投资支出1314万元,占总支出的2.47%;福利奖励支出1214.1万元,占总支出的2.28%;城市维护支出707.8万元,占总支出的1.3%;事业行政支出22800.6万元,占总支出的43%;转作抵支收入414万元,占总支出的0.8%;上缴国家能交基金399万元,占总支出的0.75%;上缴国家预算调节基金204.3万元,占总支出的0.38%;其他支出6113.5万元,占总支出的11.52%;简易建筑费、科技三项费用、增补流动资金、弥补盈亏包干不足、奖金税、投资方向调节税六项支出160.2万元,占总支出的0.3%。乡镇自筹统筹支出13617万元,占总支出的25.65%。15年来预算外资金还有:解缴上级支出1003.9万元,补助下级支出94万元,调出资金7万元。

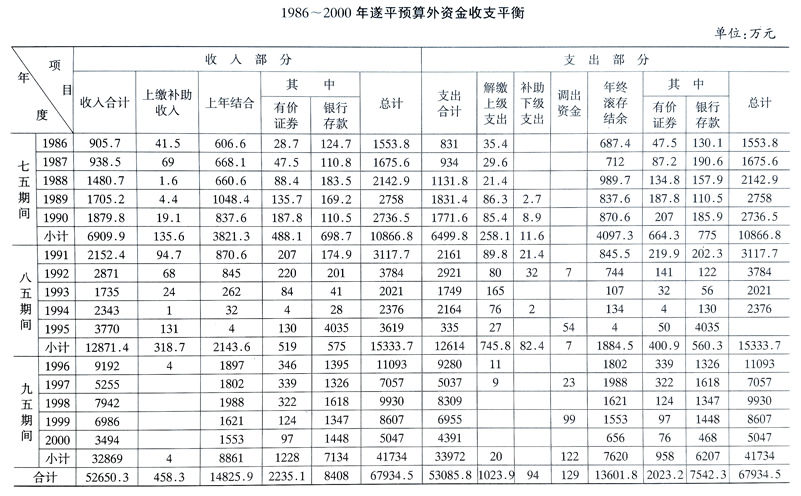

五、预算外资金平衡

预算外资金收支的基本原则是:先收后支,以收定支,量入为出,不打赤字。1986~2000年,遂平县预算外资金收支决算都是年年有余,“七五”期间年结余量最少的1986年为687.4万元,年结余量较多的1988年为989.7万元。“八五”期间年结余量最多的1991年为845.5万元,年结余量最少的1995年为54万元,“九五”期间结余量最多的1997年为1988万元,年结余量最少的2000年为656万元。预算外资金的现金周转量到“八五”期末降到了最低点,使县财政和全县各级各部门的现金周转陷入了困境。

六、国有资产管理

(一)机构设置 1989年6月,遂平县成立国有资产管理局,归口县财政局领导,业务受地区国资局领导。内设办公室、工交企业股、商粮企业股、行政事业股。

(二)资产统计 国资局成立后,通过全县各类企业、行政、事业单位(包括中外合资、合作、股分制企业)等调查摸底,到1995年底,全县账面国有资产总额为71470万元(不包括集体单位占用的资源性国有资产)。其中经营性资产60568万元,非经营性10902万元。1982~1994年63户国有企业资产损失4623万元,全部资产挂账损失4810万元。行政事业查出账外资产1989万元。国有企业全县资产负债率达84.7%,部分企业高达95%以上,企业包袱沉重,步履艰难。

企业经济效益低下,形成虚盈实亏,进行亏损挂账,资产利润率和国有资本利润率分别只有0.99%和6.5%。截至1994年3月底企业亏损面22.2%。原因主要是:产权管理主体不明确、政资不分、政企不分的现象较为普遍。没有建立国有资产保全制度和企业法人财产制度,国有资产管理法规不健全,缺乏制约手段。

(三)清产核资1993年为防止产权变动中国有资产流失,成立国有资产评估事务所。1994年4月成立清产核资领导小组。1995年完成全县清产核资工作,共331户,其中行政机关52户,群团组织3户,事业单位210户,企业71户。71户企业各类资产损失4870万元,资金挂账4810万元。处理为:冲销国有资本金、资本负公积和盈余公积1882万元,上报冲销银行呆账准备金827万元,银行挂账停息575万元,银行免加利息2286万元,企业制定计划分年自行消化4542万元。组织企业和部门的国有资产兼并分立,合并和资产划转。

1996年组织产权登记,全县登记企业71户,登记资产总额49620万元,其中负债45094万元,国有资本权益4619万元,法人权益5万元。共核实国家资本5596.5万元,国家资本权益1780.9万元。清产核资经地区验收全部合格。同时完成土地清查估价。

清产核资后国资局进行国有资产统计报表编报,参加单位577户,其中企业42户,行政事业535户。统计资产总额57794万元。其中:企业资产60465万元,行政事业资产7329万元。以后坚持每年对国有资产进行统计编报。

七、财政监察

(一)监督检查 遂平县的财政监察主要是财政监察部门的监督检查和财税大检查两个方面。

1986年,财政局监察股配备2人,其职责是检查县乡各级各部门财政政策、法令和制度的实施;检查政府机关、企事业单位预决算的编制与执行;配合有关单位对财政经济违纪问题进行查处。是年3月,对全县支农资金占用情况进行检查,在44个单位自查基础上,重点抽查30个单位,查出违纪金额71823元,作出调整用途、限期收回等处理。是年10月,对各单位“小钱柜”进行清理整顿,其中:中央企业七八一矿所属5个二级机构“小钱柜”资金计4480.24元,除已支用1831.44元外,其余2648.80元,令其如数上缴财政。县畜牧工作站检疫费属“小钱柜”性质,余额483.27元,如数上缴财政。

1987年10月,县财政局对全县17个财政所的财务管理进行全面检查,查出槐树乡、文城乡、花庄乡、阳丰乡用农业税减灾款垫支国库券3.4万元;张店乡、常庄乡挪用救灾款1.36万元。县财政局对有关违纪人员给予行政处分,限期退还减灾款和救灾款。

1988年,根据河南省《关于对地方财政进行大检查》的通知,对应审查的18个单位(包括17个财政所)开展自查。经查,上报违纪单位2个,违纪金额30.2万元,作调账处理。

12月28日,对违纪购买小汽车二轻局、供销公司、贸易公司、房地产开发公司购买的小汽车按专控金罚款10%处理。

1991年5~10月,县财政局、监察局、审计局、教体局、联合对全县教育资金的管理使用情况进行全面检查。发现有挤占挪用、私设“小金库”、乱收费、滥发奖金补贴、购置违控商品和请客送礼等问题,检查组按照有关法规分别作出整改处理决定。

是年5月,县财政局党组对张台乡财政所原所长刘某利用职务之便,贪污、多占公款851.5元和张台乡财政所长级协理员刘某借支周转金4000元,挪用公款8000元,多占公款235元的行为作出处理决定:撤消刘某所长职务和刘某协理员资格,追回公款,并通报全县。

1993年11月23日,财政局抽调10名专职人员,划分5组,对全县29个执罚单位进行执罚政策检查,查出违反规定、执罚不当金额41万元,11月30日对县直行政事业收费单位重点检查,查出乱收费31万元,以上两项计72万元,按照有关规定如数上缴财政。

1994年7月6日,县纪检委员会发出《关于清查违纪小汽车的通知》,财政局配合有关部门查出违纪购买小汽车89台,违反控购规定56台,超标准的26台,资金来源不当7台,合计金额425万元,核准罚款37万元,至9月5日如数上缴财政。

(二)清理检查1995年9月全县清理检查“小金库”。成立以常务副县长刘汝生为组长,财政、监察、审计、银行等部门领导为成员的清查领导小组。全县自查单位96户,重点抽查28户(党政机关8户,事业单位13户,企业7户),占自查面的29.2%,对违纪项目金额按照规定分别给予处理。经查证“小金库”金额27319.66元,如数上缴财政。

1996年5月,全县开展预算外资金清理检查,副县长张宇松任组长,财政、物价、审计、监察、人行等部门参加,组成10个检查组,重点检查1995年、1996年预算外资金收支情况。全县共自查208户,其中县直118户,乡镇90户。重点检查117户,检查收费项目282个,纳入财政管理的项目有270个,预算外资金收入总额3874万元,其中纳入财政专户管理的2968万元,自查自纠金额616万元。

1997年4月,对1994~1996年省级财政收入情况进行检查,财政、地税、国税、人行4部门参加。无发现违规越权减免税或混库、侵占、截留省级财政收入等问题。6月,配合县委制止奢侈浪费、清理公费配备BP机、大哥大、住宅电话工作,全县共清理BP机864部,大哥大163部,住宅电话2169部。由县纪检统一处理,对住宅电话每部作价500元转让给用户,对BP 机、大哥大由国资局公开拍卖。

1998年7月,县财政局、计生委组成联合检查组,对全县18个乡、镇、区计划外生育费的征、管、用情况进行检查,共查出违纪金额300万元,其中不按规定使用票据的100万元,应纳入“乡征县管”专户而未纳入专户120万元,截留坐支80万元。按照有关规定分别给予5%~10%的处罚,共罚款13万元,对未纳入专户管理的120万元限期缴入财政专户管理。8月,县财政局、人行、农行、国税局、地税局5家联合对全县乡级金库进行检查,共查出违纪金额378.97万元,对转移挪用县级收入的348万元,及时转入县级金库,对下余的30.97万元,纳入乡级金库管理。

1999年9月,对全县18个乡镇区财政所使用财政票据情况进行检查,对违规使用票据行为给予纠正,规范了票据管理。

2000年7月,财政局抽12人,组成4个检查组对2000年会计信息质量进行检查,重点抽查会计数据失真等违纪金额:行政事业单位7户,国有企业4户,占应查户数的11%,查出违规违纪金额437.4万元,按照有关政策作调账处理237.4万元,上缴财政200万元。