1986年后,遂平县的教育事业从教育体制改革到学校的管理模式,从教学方式到教育方去,从基础教育到成人教育、职业教育,从教育经费投入到办学条件改善,从教师职称评定到教币待遇、地位的提高及教学科研成果的取得等同样经历了改革开放不断深化的过程。

90年代初全县中小学实现“六配套”(配备校门、厕所、围墙、操场、桌凳、教室)学校和花园式学校。90年代后期成为河南省“双基”(基本普及九年义务教育,基本扫除青壮年文盲)先进县。

遂平县的科学技术事业不断发展,科技管理由行政管理型逐步向服务型转变,形成了国有与民营共存、功能互补的模式。至2000年底,全县共实施各类科技项目38项,推广应用新技术、新产品102项,获国家、省、地、县科技成果124项,申请专利10项,获国家专利7项。开发断产品150个,全县科技成果贡献率36.5%。

第一章 教 育

第一节 教育体制改革

1984年5月县教育局、县体委会合并为教体局,统管全县中小学教育经费、人事调配、教学、教育行政干部考核、任免和体育等工作。1989年后遂平县实行分级办学,分级管理,即县管理高中、乡管理初中、村管理小学。教体局对全县教育进行业务指导。1990年,县教体局有计划地对全县中小学进行了调整,取消了戴帽初中(小学学校有初中班),撤并了部分小学,25所初级中学调整为21所,222所小学调整为191所。2000年,县教体委颁布了关于全县中小学实行校长负责制和教职工聘任制试行意见,全县各学校全部实行了校长负责制和教师聘任制。

第二节 基础教育

一、幼儿教育

1986年,县城内有第一、第二幼儿园,商业局幼儿园,化肥厂幼儿园,设备厂幼儿园共5所。在园幼儿300多名。农村有学前班149个,学生650名。全县幼儿教师153人。1995年规范幼儿园,县城内保留第一、第二幼儿园,其余全部停办。全县学前班增加到216个,学生11069名。

幼儿园按年龄分为大、中、小班,学制三年。小班3—4岁,中班4-5班,大班5-6岁。课程与活动按照河南省教委颁布的《幼儿园教育纲要》和《幼儿园教育规程》,开设语音、计算、唱歌、游戏、美术、体育、娱乐、常识等。农村学前班以语音、计算、游戏、娱乐为主。县城幼儿园配备有滑梯、转椅、木马等幼儿游戏器材,农村尚未配备。

为提高幼儿教学水平,教体局经常培训幼儿教师。每年举办各幼儿园参加的歌舞、绘画等比赛,1992年、1994年,县第一、第二幼儿园,商业局幼儿园被地区评为先进单位。1995年,县第一幼儿园被河南省评为幼教先进单位。2000年,全县幼儿班239班(包括学前班),入园幼儿6440人。

二、小学教育

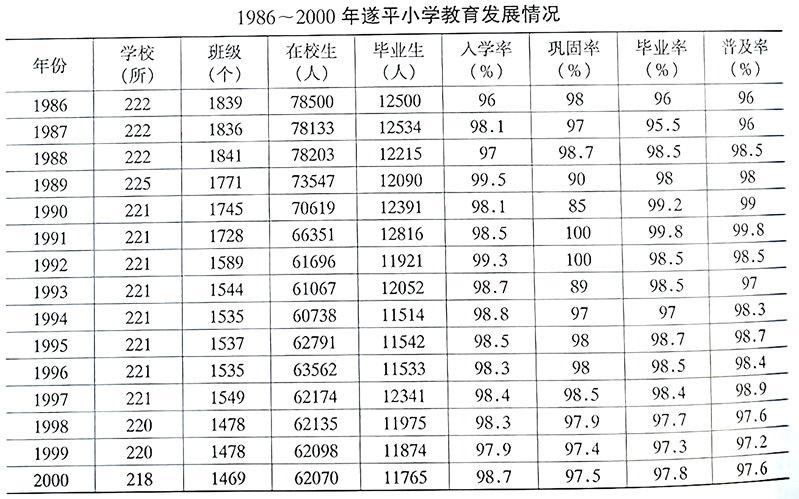

1986年国家《义务教育法》颁布后,遂平县制定了普及九年义务教育的总体规划,至1990年,全县221所小学在校生70619名,小学普及率为99%;1995年全县学龄儿童63072人,人学61443人,入学率、巩固率、毕业率、普及率均为98.7%。1997年小学全部升初中。当年被省政府评为普及九年义务教育先进县。到2000年小学入学率、巩固率、毕业率、普及率均达到97.5%以上。

1986~2000年,全县各小学根据教育部下发的《全日制五年制小学教学计划》,小学学制为五年(县直个别小学开设六年制实验班),课程开设语文、数学、外语、自然、地理、历史、体育、音乐、美术等。1997年增设劳动(制作)、法律常识等。学生每天在校时间6~7小时,每周授课24~30节,假期12周。

1993年教体局教研室推广的小学语文“注音、识字、提前读写”的教学改革受到国家语音文字委员会全国“注提”研究会表彰,并将遂平定为“注提”实验区和写字教育实验区。

三、初中教育

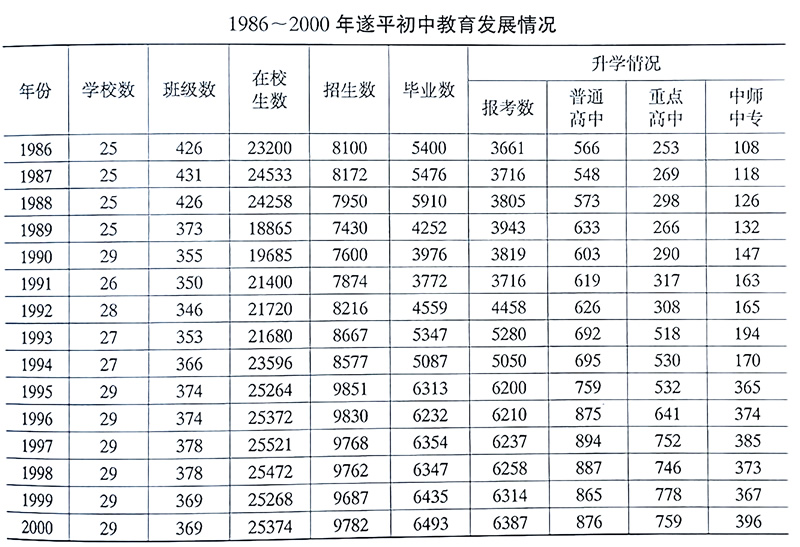

1986年全县有初中25所,在校生2.32万人。

初中学制为三年。一年级开设课程:语文、数学、外语、政治、历史、地理、生物、卫生、体育、音乐、美术、劳动技术等课程;二年级增设物理课;三年级增设化学课。各年级每周授课时数:一年级30节,二、三年级31节,全年学习时间40~42周,假期9周。1995年停止历史、地理、生物三科结业考试,改为中招考试中的选考科目。每年中招考试时三科只考一科,并由省教委抽签确定。1996年中招考试增加了物理、化学、生物实验操作和体育加试。

1986年县教育局教研室在第一初中推行“尝试教学法”、“目标教学法”、“快速阅读”和“课型比较”、“英语三位一体”教学法等。1988年后在全县初中推广。1995年开展中小学教学常规评估活动。1997年在中小学课堂教学水平评估活动中,褚堂乡八里刘学校、褚堂乡中被驻马店地区、行署和地区教委评为规范学校。2000年底全县有初中29所,在校生25374人。

四、高中教育

1986年全县有县一高、二高、文城乡高中、和兴乡高中、玉山乡高中。关王庙乡设职业高中一所,1989年城内增设城镇职业高中一所。1992年和兴高中改为初中。全县高中学制定为三年。一年级开设课程:语文、数学、外语、物理、化学、历史、地理、体育、政治等;二年级后分文科、理科。文科设语文、数学、外语、政治、历史、地理、体育7门功课,理科设物理、化学、生物、语文、数学、外语、政治、体育8门功课。

1994年高考科目进行3+2改革,理科:数学、语文、英语+物理、化学;文科:数学、语文、英语+历史、地理。

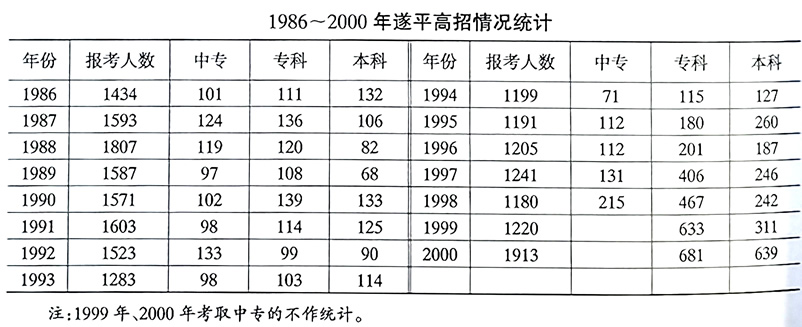

1988年遂平县教育局成立高招办公室,负责全县学生考取中等学校、高等学校的报名、体检、统考和建立学生档案以及全县成人高招的报名和建档工作。

五、特殊教育

特殊教育指对盲、聋、哑和弱智儿童的教育。遂平县特殊教育学校于1996年建成,占地2.2公顷,1997年招收学生34名,学校配备了各种教学设备,开设课程有:语文、数学、美术、体育、舞蹈、写字、劳动技术、音乐、政治、社会常识等。学校实行全封闭式管理,教学上采用理论和实践相结合,目标是授课用标准口语和手语相结合,培养走出校门即可成为自食其力的劳动者。

第三节 学校选介

灈阳镇第一小学

灈阳镇第一小学位于西大街东段,学生主要来自县城西大街及南海街两侧,有10个教学班670名学生,占地面积为6403平方米。1990年下半年,经镇领导人及西关居委会努力调解,校内几户居民迁走,扩大学校面积近2600平方米,又经“六配套”建筑整修,使校园整洁美观,并兴建了一幢三层教学楼,共54间,扩大了活动空间。1992年10月,被县教体局命名为“花园式”学校。2000年晋升为县教体局管理的一级学校。

灈阳镇第二小学

濯阳镇第二小学位于前街南段,东邻县司法局家属院,西邻印刷厂,紧接南关五组,学生来源较广,主要是南关居委、集贸市场和东关几个居民组等,2000年在校生1200人。1987年以前,学校占地面积4732平方米,学校拥挤不堪,没有活动场地。1987年下半年,经县委、县政府、灈阳镇及南关居委多方努力,迁走一户居民,起用4000多平方米的操场,新建26间教学楼,1993年又扩建60间教学楼,经过“六配套”和“花园式”建设,建花池5座,硬化地面1300平方米,粉刷了教室内外墙壁,新建1座厕所,有房舍172间,整修校园分成东西两段。但由于西段22间平房没有拆除,又加之一居民仍居住在校园内,显得整个校园杂乱。1992年,全县“花园式”学校建设中,南关居委会给予大力支持和援助。

灈阳镇第三小学

灈阳镇第三小学位于后贯街中段,学生来自北关、东关几个居民组和附近机关单位,在校生1290名,20个教学班,占地面积1.12万平方米。1987年,拆除16间平房,建42间教学楼和办公楼,1990年、1992年在“六配套”和“花园式”学校建设中,建花带60米,花园2个,围墙100米,制板面90个,粉刷教室内外墙壁,校园面貌大为改观,被县教体局命名为“花园式学校”。

灈阳镇第四小学

灈阳镇第四小学位于车站人民路北段路西,与县农机公司一路相隔,学生主要来自车站街周围与车站乡几个居民组。在校生600余名,12个教学班,占地面积1.53万平方米。1994年以前有校舍90间,1995年新建教学楼22间。1990年、1991年,经过“六配套”和“花园式”建设,建花带150米,花池20座,硬化路面300平方米,新购篮球架一副,在“花园式”学校建设中,火车站、农机公司、面粉厂、二纸厂等单位给予了经济援助。

灈阳镇第五小学

灈阳镇第五小学位于县政府东侧,南侧与第二初中一墙之隔。1984年9月前,该校归车站乡管辖,后属城关镇管理。1992年后,殷庄居委会学生全部转入该校,由于该校周围的学生相继转入,学生人数由1992年前的500多名增加到2000年的2057人,由原来的10个教学班增加到25个教学班,校舍数由69间增加到137间,占地面积1.32万平方米。1991年、1992年的“花园式”学校建设给该校带来了新的转机。校领导和殷庄居委会多方筹资,拆除了原有的阴暗低矮平房,建起了60间教学楼,建花带100米,花园20个,水上曲桥50米,水中亭阁3座,机井一眼,“三育”雕像1座,平房5间,24套三室一厅家属楼1幢,新颖大方的大门1座,整个校园旧貌换新颜,被县教体局命名为“花园式学校”,被驻马店地区教体局命名为“千秋杯”学校和“示范学校”。

遂平县第一初级中学

遂平县第一初级中学,1986年有教职工115人,21个班级,在校学生1572人;2000年教职工171人,26个班级,在校学生2311人。15年间,共毕业学生7179人,其中3886人升入高一级学校。地区级优秀教师12人,省级优秀教师4人、国家级优秀教师1人。地区级优质课教师的25人,省级8人。学校先后建教学、实验、办公大楼3幢,建教职工单元宿舍楼1座,安装了无塔供水设备,实现了校内路面全部硬化。

学校曾被评为地区级文明单位、中招工作先进单位、体育卫生“达标”先进单位、内保工作先进单位、教师职业技能训练及优质课评选先进单位等,同时被评为省级体育传统项目学校、档案管理一级先进单位,贯彻《学校体育工作条例》先进单位、家庭教育先进家长学校、实验室建设、实验教学先进单位。

遂平第一高级中学

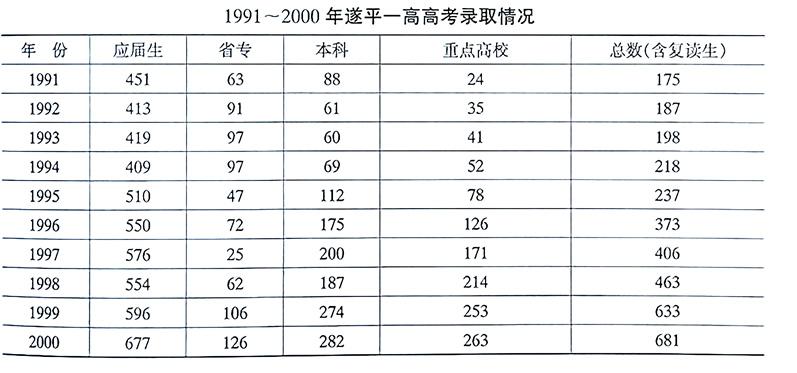

1986年国家实施科教兴国、科技兴国战略方针。遂平一高对本校的教育体制、教学质量和在校师生人才素质的培养上进行了大胆的改革和创新,遂平一高在此时期经历了起步-振兴-腾飞的历程。2000年677名应届毕业生,本科录取282人,成为豫南名校。

1986~1989年,遂平一高处于教育改革的起步阶段。1989年遂平一高党委书记、校长王国印提出:要打造一流的学校,必须要有一个一流的领导班子。要带好一流的班子,必须要有一个好的班长。校领导坚持集思广益、深入基层倾听群众呼声,办事坚持原则不偏听偏信,带头廉洁自律、不贪不占,并为遂平一高教育事业的振兴制定了改革发展的前景规划。学校始终坚持把教书育人放在首位,坚持以章治校,以德立校,并在学校中树立学习榜样,使大家在工作中学有榜样、赶有先进。学校涌现出许多爱岗敬业的模范教师,如:周明良、楚其臣、张永平、陈铁柱等,一心扑在工作上,任劳任怨。1992年遂平一高一跃进入省“千秋杯”先进行列。校党委书记、校长王国印荣获国家级优秀教师称号。1993年、1996年、1998年遂平一高均受到了河南省教委、省委宣传部、省高校工委表彰。

1995年,遂平一高在全县学校中率先实行校长负责制和年级主任负责制、教职员工聘任制。全校上下形成优者上,庸者下的用人机制。学校对教学方法进行改革,采取启发式、探讨式、发现式、实践式教学,摒弃了以往的单纯传授式-被动接受式教学。聘请高等院校的教授到学校指导教学工作,传授教学经验,引进先进的教学理念。打破年级界限,在学术上进行跨学科交流。经过不断的研究、探讨和学术交流,学校教师在国家级、省级刊物上发表论文500篇,出版专著40部。165名学生在国家、省、市举办的各类学科竞赛中获奖。1996年,从遂平一高考入上海铁道大学的陈瑞生1998年暑假在家乡为抢救两名落水儿童英勇牺牲。河南省委追认陈瑞生为革命烈士,上海市委号召大学生学习陈瑞生无私奉献的精神。

1996年遂平一高应届毕业生上省专线人数首次突破300人,同时夺取建校以来全区文理科12项第一。《人民日报》以《好雨润来双丰收》为题对遂平一高的教育成果进行了报道。

1998年,遂平一高应届毕业生进入本科和省专线的人数突破400人,学生魏华伟以900分成绩夺取全省文科状元。1997~2000年遂平一高考入清华大学、北京大学等名牌院校的学生逐年增多达8%以上,成为豫南名校。

2000年,遂平一高在高招中上省专科分数线681人,创历史最高纪录,荣获国家重点大学、本科、省专科分数线全区三个第一。国家教育部党组成员王明真等率省、地领导亲临遂平一高。省教委主任王日新等亲临遂平看望遂平一高全体教职员工。《光明日报》以《遂平一高以管理带动教学》为专题,《中国教育报》以《在一线成长起来》为专题,《河南日报》以《细雨和风催桃李》为专题,《驻马店日报》等争相报道遂平一高的先进事迹。河南省委、省政府授予遂平一高省级文明单位荣誉称号。遂平县委、县政府作出决定:将遂平一高提升为正科级单位。

遂平县第二高级中学

遂平县第二高级中学创建于1981年,学校坐落在县城主街道(建设路)中段路北。校内有教学楼、办公楼、实验楼、教师宿舍楼、学生宿舍楼、勤工俭学楼、学生食堂、礼堂、医疗室、图书室、资料胶印厂。

学校有教学班30个,教职工160多人,其中省级骨干教师11人,地级教师骨干10人。1981~2000年毕业生中上省专线以上学生1222人(本科461人),曾多次荣获高招工作先进单位、县教学科研工作先进单位、先进基层党组织等荣誉称号。

第四节 成人教育

1984年遂平县成立成人教育委员会,全县18个乡、镇、区先后建立了成人学校。221个行政村和5个居委会都建立了成人教育点。1986年全县15~41岁青壮年人口262548人,文盲、半文盲10753人。1990年冬县成立扫盲领导小组在全县开展扫除文盲工作,扫除文盲8277人。1994年又成立由县长担任组长,副县长任副组长,有关部门主要领导为成员的遂平县扫除青壮年文盲检查验收领导小组,领导小组划分责任区,将扫盲任务层层分解,将目标责任制落实到基层。全县各成人学校配备了专用教室、专职教师,购买扫盲教材和省编科普教材5000多册,编印乡土教材1.2万多册。乡成人教育学校专职教师81名,兼职教师84名,村级教育点专职教师221名,兼职教师221名,实行三级培训制。形成县、乡、村三级成人教育网络,1994年底,全县有5所成人学校达到省定三级标准,1995年底全县18所成人学校全部达到省定三级标准,其中6所达到省二级标准,成为全省扫盲先进县。1998年,遂平县又被评为普及九年义务教育和扫盲工作先进县,河南省教委特别奖励遂平县15万元。同年12月,被国家教育部表彰为“两基”(基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲)工作先进县。2000年,县政府设立教育督导室,全县15周岁小学教育普及率为100%,杜绝了新文盲的产生。

农村青壮年有了文化之后急需寻找科技致富门路。各乡、镇、区成人学校结合本地实际,围绕本地支柱产业进行实用技术人才的培训。1990~1995年全县举办培训班254期,培训技术人员7.5万多人次。获得初级各类专业技术资格5000人,中级3536人,全县有100894人掌握了2~3项实用技术。

第五节 职业教育

1985年遂平县职业教育学校有:遂平卫校、教师进修学校、城镇职业高中。1986年遂平县关王庙乡设立职业教育学校一所,共7个教学班,当年招收学生360名。开设课程有种植、养殖、美术等专业。1988年遂平卫校被河南省教委批准为“遂平卫生职业中等专业学校”。1995年县政府筹措资金100万元,为关王庙职高建18班教学楼一幢,增添教学实验设备。1996年关王庙职业高中被河南省政府定为“示范性农村职业技术学校”。原教师进修学校与城镇职业学校合并,为“遂平县职业教育中心”。

遂平县职业教育中心

1997年5月成立遂平县职业教育中心,校址位于国槐路西段路北,西临107国道。校长张爱莲。学校内设教务科、学生科、办公室、总务科。校园前排为教师办公楼,西侧为综合教学楼,东侧为教职员工宿舍楼。两侧为操场,中部为学生会议礼堂,后排为学生宿舍楼,校园内外四周花草树木环绕。

学校开设课程:机电、化工、英语、工艺美术、音乐、旅游等。学制三年。学生毕业后可参加省技术等级考试并可取得全国通用技术等级证书。

学校各科专业教师80名,其中本科学历占80%,研究生2名,省级骨干教师4名。

综合教学楼有教室、实验室、语音室、琴室、画室。教室配备100多台电脑。实验室可进行物理、化学、生物、电工、家电等实验。可容纳1500名学员学习、休息、娱乐活动。

1997年职教中心招收学生200多人,毕业时有4人考上本科,2人考上专科。1999年在校生500人,应届毕业生有12人考上本科,9名考上专科。2000年有15名上省专线,位全区职教前列。被河南省教委定为省部级中等职业学校。为了扩大教学规模,学校又与河南省驻深圳办事处联合办学。

1999年职教中心被省教委定为省级重点骨干学校、省部级重点职教中专。2000年学校对招生制度进行改革,由原来的一年一季招生改为春秋两季招生,为应届初中毕业生进入职业学校学习提供方便。对家庭困难的学生减、免、缓学费。1997~2000年,职教中心连续4年获全市同类学校对口高招第一名。

第六节 教师队伍建设

一、师资结构

1986年遂平县公办教师2135人,民办教师1912人,1988年招转60名民办教师为公办教师,1989年后随着每年高等院校师范毕业生的充实,以及国家对民办教师实行关、转、招、辞退的方针,公办教师的人数逐年增多。1995年公办教师4850人,民办教师1450人。2000年民办教师通过考试全部转为公办教师。

1986年,全县小学教师2806人,其中本科2人,专科14人,中专840人,达标率为30%。初中教师1012人,其中本科38人,专科272人,中专292人,达标率为31%。高中教师229人,其中本科58人,专科135人,中专32人,达标率为25%。

2000年,小学教师3178人,本科35人,专科493人,中专1941人,高中学历686人,高中以下23人。初中教师1482人,本科143人,大专1185人,中专123人,中专以下31人。高中教师312人,本科276人,大专36人。

二、职称评定

1987年全县中、小学教师进行了专业技术职称评定工作,至1994年评定小学一级教师80人,高级教师42人,中学一级教师41人,高级教师62人,全县中级以上职称1153人,占教师总数的36.37%。1995年全县6300名教师中通过离职进修参加函授、电大及其他五大业余学校学习后,取得研究生学历者2人,本科311人,专科1154人,中专1353人。小学教师达标率61%;初中教师达标率64%;高中教师达标率47%。1986年教育系统中共党员378人,1995年678人。

三、教师待遇

从1984年国家规定的每年9月10日为教师节以来,每年教师节期间遂平县的优秀教师都会受到县、地、省和国家的表彰。1986~1995年受到国家级表彰的有26人,省级表彰的89人,地级表彰的315人,县级表彰的1989人。1995年全县有113名教师参政议政,其中乡人大代表66人,县人大代表25人,政协委员18人。县政协副主席3人,林爱玉为省人大代表。

1985年后教师工资改为结构工资,国家工资制度在一定程度上向教育倾斜,教师工资比其他行业另外增加10%,同时又增加了教龄津贴、班主任津贴、福利性补贴等项,使教师工资略高于其他行业。1992年10月遂平县实行分级管理(县、乡财政分灶)后,在乡教师工资不能按时足额发放。1995年10月,教师在原有工资的基础上又晋升一级工资,人均增资70元。2000年,在乡教师工资管理收回县财政,实行县财政统一发放。

第七节 教育科研

1989年后,遂平县教体委在全县教育系统中有步骤地开展教育管理达标升级活动,涌现出一大批管理先进的教管站和学校。城关镇、嵖岈山乡、文城乡、褚堂乡、沈寨乡等教管站和学校被评为目标管理先进单位,县教体委被评为地区目标管理先进单位。1991年,教体委又在全县学校中开展争创““千秋杯”管理”活动,到1993年全县有15所中小学校被评为““千秋杯'管理”先进学校,遂平一高、县二中被河南省教委评为““千秋杯'管理”先进单位。1986~1995年,全县获国家级表彰的教师26人,省级表彰的89人,地级表彰的315人,县级表彰的1989人。被国家级表彰的单位有5个,获省级优质课奖励的20多名,获地级以上优秀论文奖35名。关桂荣老师发明的平面几何图形演示版、李文平老师发明的全自动多功能电子时控仪分别获国家发明专利。一高党委书记王国印,教师王庚寅、刘承宪被地区评为科技拔尖人才。在教学科研方面,1986年城关二小教师魏永强在省语文教法大赛中获奖,1995年李长友、白建华老师获国家教委优秀论文奖,1988年教体局教研室研究的英语“三位一体”(运用迁移规律,使学生掌握字母、音素、音标三者之间的关系,在短时间能独立拼读,并很快掌握单词结构)教学法在全县中小学校中推广。1989年研究的小学语文四步教学法在全县推广。1992年研究的尝试教学法在各学校推广,宋淑君、赵瑞丽研究的中学生作文创新教学法在学校中应用。1993年,城关三小、五小教师刘秋香、孙丽分别获省语文教法大赛一等奖,优质课三等奖。1996年,教研室范保丽、袁付坤研究的初中物理实验在全县初中推广,张丽娜、袁玉娟研究的政治五点式教法在全县中学推广。1995~2000年,教体局及教管站和各学校在教学科研方面发表和获得诸多论文奖项,仅遂平一高教师在国家级、省级杂志上发表教学科研论文有500多篇,出版专著40多部,先后有165名学生在国家、省、地(市)举办的各类学科竞赛中获奖,有16位同学获国家级一等奖。

第八节 学校建设

学校办学经费主要来源有五个方面:县财政预算内教育事业费、预算外收入、教育费附加、勤工俭学收入和社会集资。开支项目:教职员工工资、学校业务开支、教学设备添置、校舍及学校用具添置维修等。

1982年全县教育系统经费293.47万元,学校砖瓦房12586间,土草房314间,楼房54间,危房571间,农村学校多为土房子、土桌子、土凳子。1986年国家鼓励动员社会集资、捐资和勤工俭学改善办学条件。1987~1991年群众集资1400.94万元,勤工俭学创收441.3万元, 加上教育费附加费的增多,使全县学校基本消除了“三土”现象。1990年上级要求学校具备六配套建设(六配套:校门、教室、桌凳、围墙、厕所、操场),1991年底全县多渠道又捐款1000万元,使全县256所中、小学全部达到省定六配套建设标准。1992年根据上级要求全县进入“花园式”学校建设。当年香港民主人士邵逸夫先生捐款50万港币为嵖岈山风景区学校筹建一幢教学楼,该教学楼被命名为“逸夫教学楼”。同年,全县又集资593.9万元,建教楼43幢,维修教室、住宅372间,添桌凳1.7万套,植风景树17410棵、花草5.2万多棵,建设花坛716个,砌花墙7356米。全县85%以上学校被美化为花园式学校。年底遂平县被评为全省改善办学条件先进县。河南省委书记李长春来遂平视察花园式学校,全国改善办学条件现场会在遂平召开,与会领导参观了灈阳五小、褚堂乡八里刘小学、褚堂乡中学、关王庙乡八里铺等学校。

第九节 管理机构

1986年,遂平县教体局机关内设:办公室、中小学教育股、工农教育股(后改为成人教育股)、体育股、计划财务股、政保人事股、信访股。1997年更名为教育体育委员会,2000年复称教体局,内设办公室,教育股、体育股、人事股、计财股、成教股、职教股、师训股、督导室、宣教室、少先大队、团工委、教育工会及公安纪检监察等机构,在全县18个乡镇区设学区办公室(1997年更名为教育教学管理站)。