1986~2000年,遂平县在改革开放中,随着经济快速稳定增长和社会事业全面发展进步,人民生活经过20世纪80年代“生存型”、90年代“温饱型”,开始向“小康型”目标迈进,以强化农业基础为重点,加快产业化进程,实现全县经济快速发展。遂平县的民族、宗教、习俗、衣、食、住、行、用等民情民俗都发生了变化,许多传统服饰、礼仪、方言、谚语等渐趋消失,而许多新生事物则相伴而生。遂平县属汉族聚居区,县内有民族26个。遂平方言属北方方言区。遂平话与普通话同为阴平、阳平、上声、去声四个调类,只是调值与普通话不同。随着媒体语言的普遍渗入,规范化用语的推广逐渐取代地方性语言。

第一章 居民生活

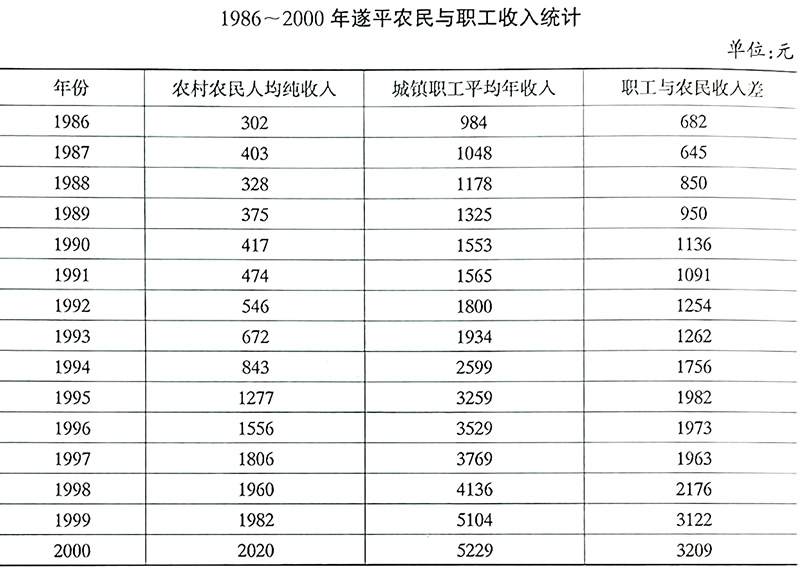

1986年后,随着市场经济的快速发展,城乡人民生活有较大提高。1986年全县职工年人均工资984元。工资、个体经营收入是城镇居民收入的主要来源。90年代,国家调资、职工加薪是城镇职工收入增加的主要因素,有许多技术工人从事第二职业,既发挥了一技之长,又得到了可观的收入。离退休后重新就业,企业下岗职工自主创业是职工收入的另一来源。个体经营是城镇居民增加收入的又一渠道。随着住房制度改革和市场放开,城镇居民出现房租、股息、红利等财产性收入新途径。2000年全县职工人均工资5229元,城镇居民人均可支配收入4058元,人均消费性支出3343元。

1986~2000年,全县居民生活水平随着农村经济体制改革的深入和经济建设的健康发展逐步提高。农民收入途径由单一性转向多元化。2000年,农民收入以农、林、牧业为主,兼有工业、建筑业、交通运输业和商业、餐饮服务及剩余劳动力外出务工收入。一些会经营、懂管理、有技术,从事特色种植、规模养殖,或经商、办企业的农户先富起来。农村居民每百户拥有洗衣机8.5台,电风扇150台,电冰箱6台,自行车147.5辆,摩托车9.5辆,固定电话27.5部,移动电话1部。部分农户盖起两层小楼,存款赶超城镇中上等收入家庭。也有少部分农户,尤其是一部分弱势群体,居住偏僻山区,又因家有重病人、缺少劳动力、子女上学负担过重而出现返贫现象。1997~2000年,全县享受政府最低生活保障补助的贫困户202户,619人。2000年,全县农民人均纯收入2020元是1986年302元的6.7倍。

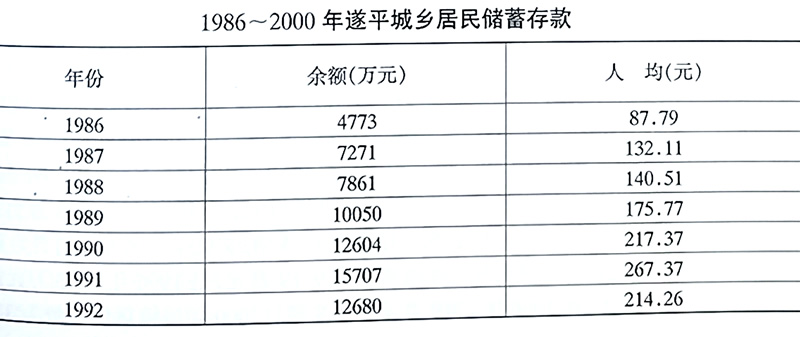

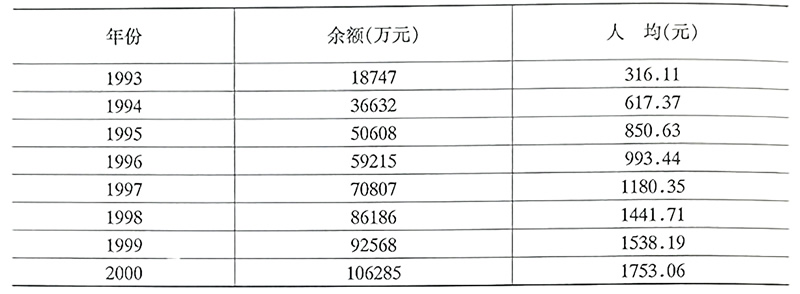

全县城乡居民储蓄存款2000年为106285万元,是1986年的4773万元的22倍,城乡居民衣着消费成衣化、品牌名优化趋势明显,耐用消费品拥有量显著增加。农民家庭经历了从老四件(即:自行车、缝纫机、钟表、收录机)到新四件(即:电视机、电冰箱、洗衣机、电风扇)的转变。城镇居民家庭则经历了从老四件到新六件(彩电、电冰箱、洗衣机、录音机、电风扇和照相机)再追求电脑、轿车的转变。

第一节 居民收入

一、城镇居民收入

随着商品生产的发展和市场经济意识的提高,城镇居民生活水平逐步得到改善,1986年末全县职工人数18456人,比上年增加1120人。其中全民所有制单位职工15116人,城镇集体所有制单位职工3340人,城镇个体劳动者1734人。1986年全县职工工资总额1782.1万元,比上年增长15%,其中全民单位各种奖金104.8万元,比上年增长12.9%。全县职工人均月工资82元,比上年增长11%,年均工资984元。

1991年,全县拥有职工22256人,比上年增加1581人。其中;全民所有制单位职工17015人,比上年增加603人;城镇集体、单位职工5241人,比上年增加978人。增加的因素是安置待业人员869人,安排国家分配大中专院校毕业生341人,安置复、退伍军人197人,其中变迁13人。当年全县职工工资总额3461.7万元,比上年增长13.5%,人均月工资129.6元,比上年增长5.7%,年平均工资1565元。

1993年后,工资制度改革,国家机关工作人员实行岗位津贴和职务级别工资制,加之人员分流,部分单位人员停薪留职或仅发生活费,部分单位为财政差供和逐步“断奶”创收部分不足等情况的出现,干部职工的收入减少。条块上划或垂直管理后,国家一度对金融保险系统高薪养廉,部分金融业职工工资较快增长,行业间及行业内部职工收入逐年拉大。由于国家产业政策的倾斜,部分企业因规模小,产业链条短,占领市场份额低,效益差,甚至企业被迫停产,使职工大量下岗。

2000年,全年城镇居民人均可支配收入4058元,比上年增长12.7%,人均消费性支出3343元,比上年增长18.1%,全县职工平均工资5229元,比上年增长2.4%。

二、农村居民收入

1986年,全县农业人口51.62万人,农村劳动力占农业人口的46.3%。农村人均占有耕地1.96亩,农村劳动力人均负担耕地4.23亩;农村人均创产值291元,人均占有粮食265公斤,人均向国家贡献粮食265公斤,人均油料产量32.7公斤,人均养猪1.05头,养羊8.06只,农民人均纯收入302元(当年价)。农业种植结构和农业产业结构不断调整以及多元化的农村经济,使农民由传统农业向优质、高产、高效农业和畜牧养殖、经济林果业、副业、渔产业、加工、运输、商品经营和服务等全面发展。全县出现养殖专业户2872户,专业户收入的增加,起到示范带头作用,促进了地域经济的发展,也促进了农民共同致富。至1995年,农民人均纯收入达到1277元,人均总产值2135.9元,人均农业增加值1260.6元。种植业收入比重下降,生产性劳务收入逐年增加,农民收入向多元化发展。一部分农户承包三荒(荒山、荒滩、荒坡)和水面,从事种植和养殖业;部分农户瞄准市场发展林果、花卉、食用菌,生产性能实现主体化、规模化、特色化。有少部分农村居民大胆尝试经商办企业,率先步入小康生活。随着高收入农户不断增多,促进了农村消费水平的提高,1995年农民人均消费达1277.9元,其中人均商品性消费700.40元,人均文化生活服务性消费88.1元,人均住房水电消费81.9元。随着农业机械化程度的不断提高,农民利用农闲外出到城市和沿海发达地区务工或经商,从事饮食服务、交通运输业或离土不离村,在乡镇企业工作,既发展了当地经济,又增加了工资性收入,农村产业初具规模,农村城市化逐年提高。针对1990年后农民负担日益加重的情况,遂平县委、县政府,按照中央有关文件要求,狠抓减轻农民负担问题,采取得力措施,使“三农”工作步入法制化、规范化轨道。至2000年,农民人均纯收入达到2020元,人均消费2281元。其中,人均商品性消费1310.8元,人均文化生活服务性消费171.6元,人均住房及水电消费166.8元。

第二节 居民消费

一、消费水平

随着商品生产的发展,城乡居民生活水平不断提高。1986年全县农民人均占有粮食265.1公斤,比上年减少154.6公斤,下降36.6%。据全县3个农村住户调查点,30户农民家庭收支调查,当年平均每人生活费支出270元,比上年人均262元上升3.1%。群众居住条件不断改善。

城乡居民生活水平不断提高。1986年城镇职工家庭每户2.3辆自行车,每1.7人1块手表,每1.1户1部缝纫机,每1.2户1台电风扇,80%的家庭有电视机。农民每1户1辆自行车,每5.4人1块表,每2户1部缝纫机,电视机、录音机、电风扇开始进入农民家庭。其他吃、穿、用商品消费量也有所增加。

人民生活虽有提高,但部分商品零售价格上涨过快,15%的贫困农民家庭和少数工资低、人口多的家庭,生活仍较困难。

1986年城镇安排待业人员946人(不包括个体)。社会供养事业不断发展,全县供养五保老人1935人,有敬老院64所,入院老人311人。全年有1204户贫困户得到扶持,有118户脱贫,20户走向富裕。1986年末,城乡人民储蓄存款余额达4773万元,比上年增长30%。

1996年农业人口54万人,非农业人口5万人。其中农村居民消费人均1564元,自给性消费人均480元,人均商品消费为863元,人均文化生活服务性消费106元,人均住房水电消费114元,人均住房消费42元。城镇居民消费人均4270元,商品消费人均2505元,人均文化生活服务性消费812元,人均住房水电消费952元,住房消费73元。至2000年全县农村农业人口为546772人,非农业人口为59512人,居民总消费158883万元。2000年居民人均消费为2648元,是1996年1790元的1.48倍,其中农村居民消费125431万元,是1996年86039万元的1.46倍。农村居民自给性消费2000年为35258万元,是1996年26428万元的1.35倍,商品性消费71670万元,是1996年47501万元的1.51倍;文化生活服务性消费为9384万元,是1996年5837万元的1.61倍;住房水电消费为9119万元,是1996年6273万元的1.45倍;住房消费为6583万元,是1996年2319万元的2.8倍。2000年城镇居民消费为33452万元,是1996年21350万元的1.57倍;商品性消费为18979万元,是1996年12529万元的1.51倍;文化生活服务性消费为6553万元,是1996年4061万元的1.6倍;住房及水电消费为7920万元,是1996年4760万元的1.66倍;住房消费为1870万元,是1996年368万元的5.08倍。

二、衣食消费

20世纪80年代末,居民早餐一般是稀饭、馒头、油条,午餐主食多为米饭、捞面条、蒸面条,晚餐多为汤面条。到90年代,居民生活水平不断提高,讲究饮食营养、科学,注重选择无公害、无污染的绿色食品。馒头、面条等多为成品化、半成品化,肉类有加工好的冷鲜肉供给。城区早餐市场有小米稀饭、胡辣汤、八宝粥、豆浆、鸡蛋煎饼、包子、油条、馒头、牛奶、鸡蛋等。午餐一般比较丰富,菜类讲究荤素搭配。过节或招待客人烟酒必备,炒菜少则四菜一汤,多则八菜两汤。城区蔬菜市场一年四季供应新鲜时令蔬菜和反季节蔬菜以及干制副食品。

1992年前,城镇居民食用粮油根据国家规定标准按照工种、年龄按月供应。食用油平时多为菜籽油,逢年过节改供芝麻油。1992年后,粮食市场放开,定量供应逐渐终止。

2000年调查城市住户50户人口165人,年消费粮食的折价为27509.58元,淀粉薯类3727.41元,油脂9308.7元,蛋类10813.16元,水产类4189.5元,菜类19541.06元。

农村实行土地联产承包后,粮食连年丰收,几乎全部吃细粮,肉、蛋、禽类等高营养食品消费增加,膳食结构渐趋科学营养化。食用植物油为芝麻油、菜籽油、豆油、花生油,一般均可自足。蔬菜自种自给,因地而异。农村居民早餐多为稀饭、馒头、炒菜,午餐、晚餐一般为面条,逢年过节或招待客人一般有酒有莱,荤素搭配。

2000年,县统计局农村调查队调查农村住户200户831人,年食品消费支出812610元,人均977元。

80年代,城镇居民衣着多买布自做,一部分购买成衣,面料有涤纶、混纺、毛呢、的确良、纤维纱等。服装种类有西装、风衣、西裤、牛仔裤、运动裤、直筒裤、羽绒服、毛呢大衣等。进入90年代,随着服装行业的快速发展,服装市场日趋繁荣,居民穿衣追求时装化、个性化,讲究色彩调和,款式新颖,能够体现个人性格、体形气质和身份。不但年轻人衣着赶潮流、讲时尚,中老年人也开始讲究修饰打扮。市场每年都有新面料、新款式的流行服装上市,棉、麻、丝等天然面料服装备受青睐。

城镇中青年男女春、秋季节多穿职业套装和休闲装。职业套装以西服为主,休闲装以夹克、牛仔裤为主。冬季多外穿皮衣、羽绒服和毛呢、羊毛绒大衣、人造棉棉衣,内穿毛衣、毛裤。90年代末有少部分居民穿保暖内衣。夏季女性多穿套裙、连衣裙、一步裙、长摆裙,男性多穿长、短袖衬衣、T恤衫、长短西裤。中老年服装差别不大。童装市场丰富多彩,婴幼儿四季服饰应有尽有。男女老少夏季多穿真皮、皮革凉鞋,春、秋穿皮单鞋、布鞋,冬季穿棉鞋、皮棉鞋。服装、鞋类分高、中、低档。高档服装、鞋类为国内、国际名牌,价格昂贵,质地、做工优良。居民以穿中档服饰为主。

农村居民衣着多仿效城市流行服装,档次不高,价格低廉。上装多着成衣,下装多买布自做。90.年代,成品服装成为农民衣着的主流。春秋季青年男女多穿皮鞋、仿皮鞋,中老年人多穿布鞋,穿自做手工布鞋的越来越少。1993年统计局对200户896人农村住户进行调查,衣着类年消费为32299元,人均36.11元,2000年对200户831人农村住户进行调查,衣着年消费42339元,人均51元。

三、住用行消费

20世纪80年代中期,城镇居民住房以砖木结构为主,新建住房用大瓦扣顶,水泥护脚,安装玻璃窗、单扇门,白灰粉墙,打水泥地坪。90年代,随着住房制度改革的不断深入,众多住公房的单位职工用多年积蓄、银行贷款及向亲朋借助,集资建房或购买商品房,居住条件明显改善。城区大部分瓦顶平房被四层以上单元式楼房取代;一部分居民住上单元式楼房;一部分居民在居住新区购买宅基地,建造两层新式别墅,独家独院,院内种植树木、花草,饲养宠物,室内地面打水磨石、铺地板砖,仿瓷涂料刷墙,或墙壁喷塑、贴宝丽板,装吊灯、壁灯、吸顶灯、彩灯,安铝合金窗户、高级防盗门,阳台封闭。富有人家购、建新房后请专业人员设计装修,房顶、墙壁、厨房、卫生间等按主人意愿设计制作。2000年,调查50户165人,人均住房面积14平方米以上的26户80人,12~14平方米的15户50人,10~12平方米的4户18人,8~10平方米的2户8人,6~8平方米1户3人,4~6平方米的2户6人。

80年代末期,一般城镇家庭都有电风扇、录音机、衣柜、自行车、黑白电视机,一部分家庭有彩色电视机、洗衣机、电冰箱、组合家具、沙发等。90年代,一部分家庭添置21英寸以上彩电,半自动、全自动洗衣机,单冷、冷暖空调器,电暖器,摩托车,太阳能热水器、电热水器,燃气炉灶,压力锅、电饭煲、家用锅炉,沙发有实木沙发、真皮沙发,组合柜有四件套、八件套,床有席梦思沙发床、老板床,有羽绒被、太空棉被等成套床上用品。电话、家庭影院组合音响、饮水机也走进寻常百姓家庭,少数居民家有微波炉、电脑。

20世纪80年代,多数农村居民家庭有自行车、手表、衣柜、收音机,部分富裕农民家庭有电视机、录音机、缝纫机、沙发、摩托车。90年代,农业生产逐步走向机械化,农户纷纷购置农业机械,主要有手扶拖拉机、四轮拖拉机、收割机、播种机、中型犁、耙等。农村居民对自行车、缝纫机、钟表、收音机等老四件需求基本饱和,一些物美价廉的中高档耐用消费品越来越多地进入农村千家万户。农民市场意识增强,部分家庭安装了电话,生活水平逐年提高。

80年代,城镇居民外出一般骑自行车,路途稍远则乘公共汽车、火车。90年代,城镇居民出县城一般骑摩托车或乘三轮车、公交车、火车、出租车;远途出行坐公共汽车、火车。农村居民90年代赶集购物、走亲串友骑自行车或步行,出远门需要到数公里外乘火车、汽车,偏远乡村的居民出行极为不便。90年代,政府加大乡村道路建设投资,大力兴建县至乡、乡至乡、乡至村道路。2000年底,境内公路总里程880.8公里,其中三级及三级以下油路855.8公里。

四、文化教育消费

社会的快速发展对人们的知识水平和文化素质提出了更高的要求。城乡居民在不断地充实、提高自己的同时,千方百计地加强对子女的教育。2000年,全县大学高招报考人数1913人,考入大专以上总人数为1320人,其中考入专科人数681人,本科人数639人,升学率69%。

80年代至90年代初,大专学历以下的年轻人纷纷上电大或参加成人教育考试,专业技术人员争取进修,党政机关、社会团体机关工作人员上各级党校。1995年后,年轻人根据所从事的工作或自身发展需要参加自学考试,获得更高一级的专业学历。1996~2000年,全县有2630人参加自学考试,1997~2000年,参加成人高等教育考试人数1506人。有部分单位和条块单位为培养后备干部,通过组织部考核,符合干部条件的转为聘任制干部,有少部分聘任制干部经过努力,岗位锻炼,组织部门考核过渡成为国家干部或公务员。

子女教育成为城乡居民家庭投资的重点。80年代中期部分年轻夫妻在孩子出生之前订阅家教报刊,购买胎教书籍资料。孩子出生后给孩子买动脑、动手玩具或幼儿图书。1990年后家长开始注重广泛培养孩子的兴趣和爱好。假期让孩子参加美术、音乐、舞蹈、书法等特长教育班,给孩子创造良好的学习环境和学习条件。90年代后期,国家在提高职工工资的同时改革教育体制,大学生学费和生活费成为家长的沉重负担,贫困家庭子女考取大学要靠借贷、社会救助和勤工助学才能完成学业,城乡居民都尽可能地多为子女存储学习费用。

五、其他生活消费

城镇居民受下岗、分流等因素影响,不得不为子女教育、防病、养老尽可能多地储备资金,储蓄存款仍是居民投资的主要方式。城镇居民对未来生活风险意识逐渐增强,购买保险成为城镇居民投资的新亮点。全县城乡居民储蓄存款余额1992年末为12680万元,2000年末为106285万元。

随着物质生活水平的提高,越来越多的居民注重精神文化生活的质量。城镇餐饮服务蓬勃发展,城镇居民能够从繁琐的家庭事务中解脱出来,从事健身、娱乐等活动,生活质量不断提高。很多城区居民早上登山、跑步、打拳,跳健美操、韵律操,晚上散步、扭秧歌等。城镇洗浴设施不断更新,个体洗浴楼内有暖气,有单间、桑拿间;居民户内多安装太阳能热水器、电热水器、家用小锅炉,一年四季居民洗浴十分方便。许多中青年女性美容美发。80年代,城乡儿童活动娱乐用品多为自制,有打三角、四角(俗称“摔面包”),踢沙包、跳绳、抓子、打陀螺、推铁环等。90年代,少儿学习、活动、娱乐用品极为丰富,幼儿多玩各种积木、电动玩具、布制玩具、遥控玩具等,少儿多玩各种球类、棋类,打电子游戏、看动画光盘等。