第一章 地质 地貌

第一节 地 质

一、地质特点

上蔡县地质构造属河淮地台之周口盆地,位中部。盆地内有谭庄凹陷、新桥凹陷、沈丘凹陷、平舆凹陷等四个次级的局部构造与上蔡有关。县境北部的华陂、朱里等乡属谭庄凹陷,中部的塔桥、齐海一线属新桥凹陷,东北的东岸一线属沈丘凹陷,和店等地属平舆凹陷。全县均为黄土覆盖层,无一岩石外露。除了从汝南南部、西部经该县的金铺、上蔡的黄埠、西平的金刚寺、二郎庙和接近郾城的万金一带直接覆盖于火层岩之上的地段外,其余广大地面均为第三纪和第四纪黄土覆盖层。分布规律由南向北逐渐加厚,一般厚度为800米(个别地段为600米),北部最厚,达2500米以上。此外,还有三个落差较大的断层:(1)土洼断层:位于西平土洼火车站北,上蔡县城南。断层性质为南升北降的正断层。(2)汝南断层:位于汝南县的西部,断层性质为西升东降、走向东北的正断层。(3)扶台(岗叉楼)-杨集断层:位于上蔡县北部,走向北东南西,为南升北降断层。

二、地层程序

上蔡县的地层可分为四层:

(1)近地表为黄土、粘土、礓石、乱石、粗细砂层;

(2)红泥质与礓石等第三纪沉积物;

(3)3000米左右深处的结晶基岩;

(4)奥陶系厚层石灰岩。

三、地下矿藏

地下矿藏历史上未发现。80年代,经过国家勘探查明,地下有煤和石油等矿藏分布,其中煤的储量较大,且为优质煤;石油的储量亦很可观,并发现有其它矿藏储存,但都因黄土覆盖层太厚,现时开采价值不大,因此尚未开发。

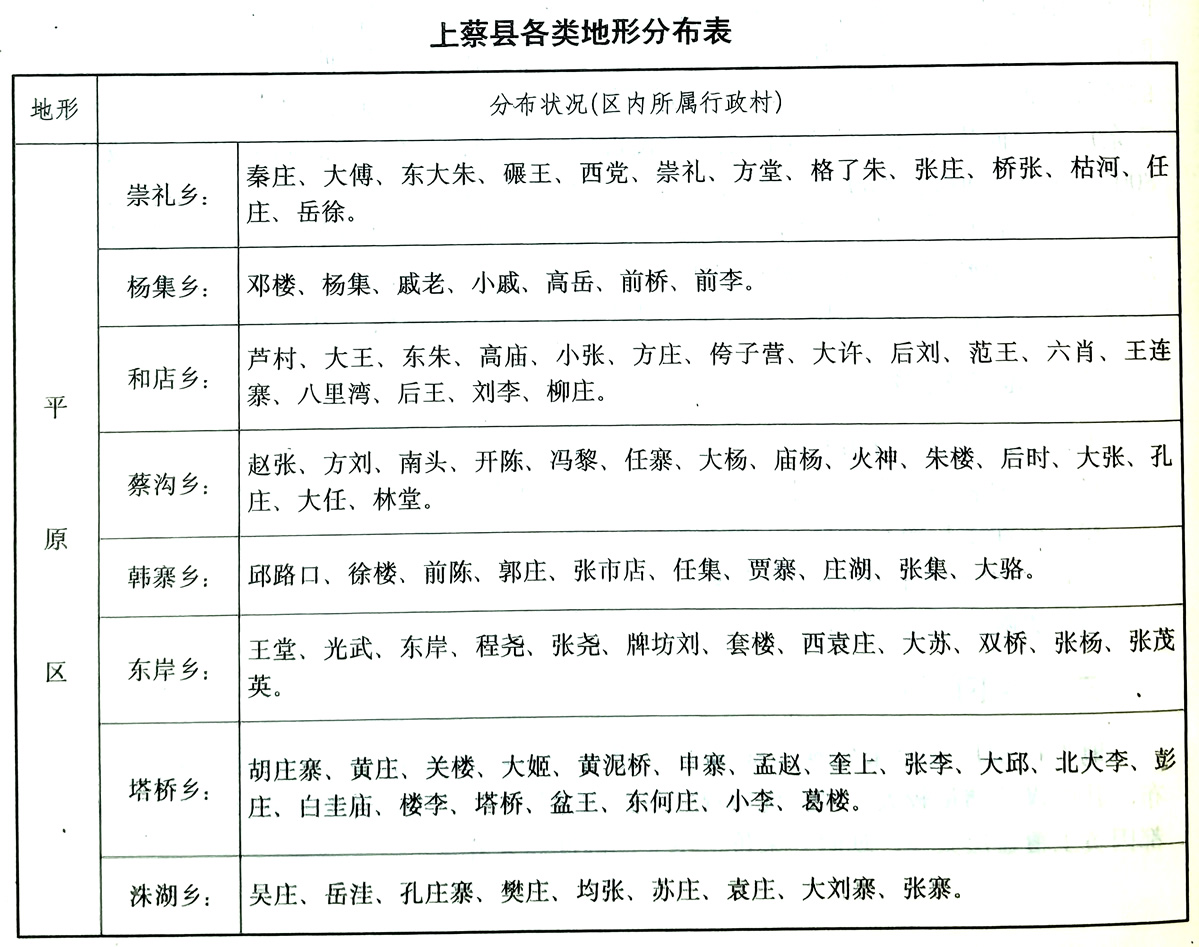

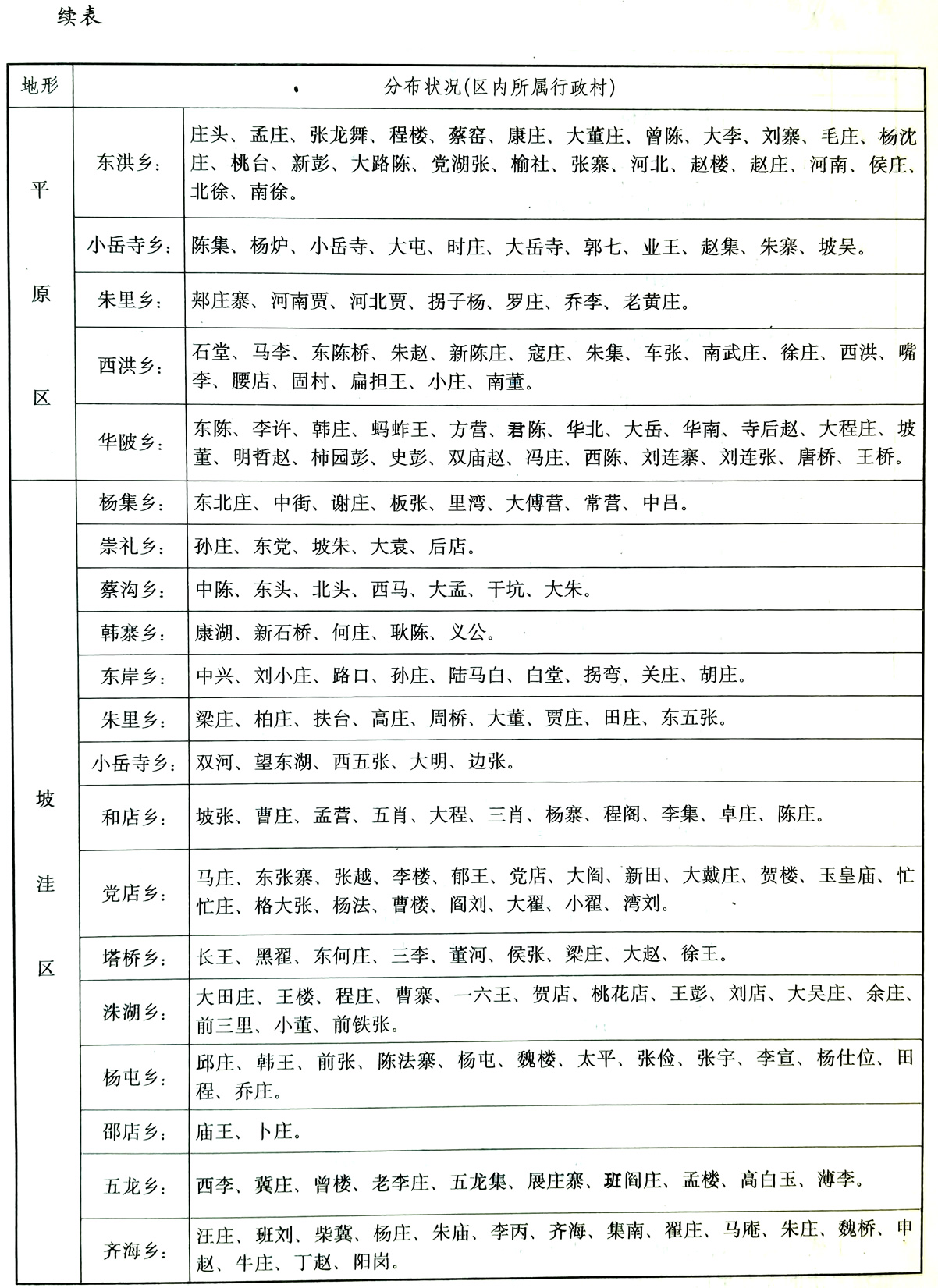

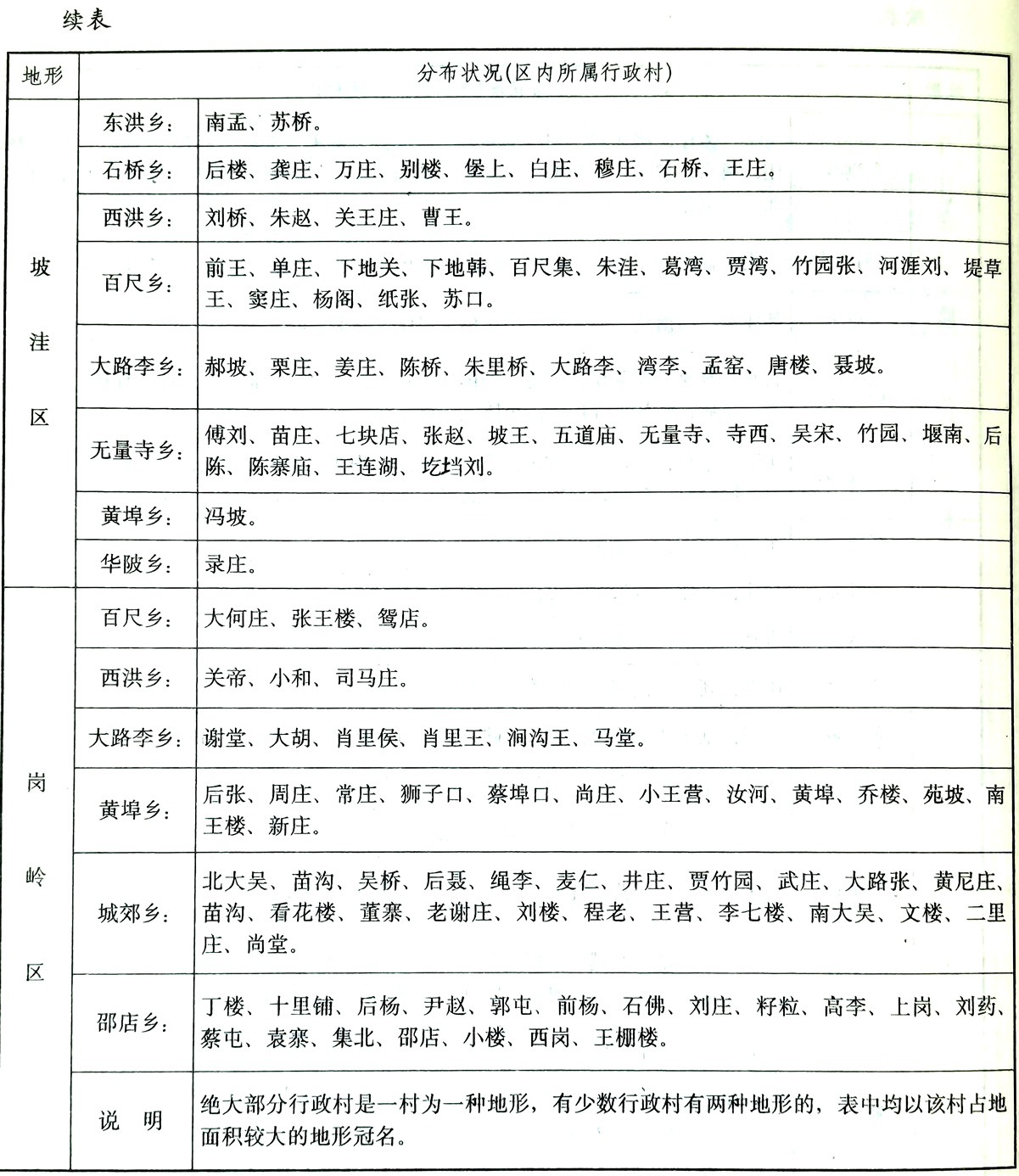

第二节 地 貌

上蔡县地表为黄淮冲积平原的一部分,境内既无高山,亦无丘陵。仅县城西部,由于伏牛山脉的影响,形成了一条南北岗岭带,史名芦岗,俗称四十五里卧龙岗。全县地势由此向东西两侧倾斜,海拔高度,岗岭至高点为99米,其余均在41-53米之间,坡降是1/4000-1/6000。全县分坡洼、平原、岗岭三个类型。其中平原面积约939.81平方公里,占总面积的62.47%,海拔为41-53米,主要分布在洪河以东、以北的杨集到华陂等13个乡;坡洼面积约433.33平方公里,占总面积的28.8%(坡洼实际也系平原,因这些地带历史上一到汛期极易积水,相对故称。建国后,政府重视兴利除弊,坡洼地已一改旧观,但习惯上仍称某坡、某洼);岗岭面积约为131.26平方公里,占总面积的8.73%,分布在县境西部的百尺、邵店等6个乡。此类地区岗岭起伏,沟壑纵横,水土流失比较严重,历史上常有“翻岗水”东灌,造成部分地区受灾。建国后,由于积极治理,“翻岗水”极少出现。有一些岗岭,如蔡岗、卧龙岗、枯河岭、澍河岭等,由于多年耕作治理,已基本变为平地。