第四章 教育管理

第一节 管理机构

一、县级教育机构

清沿袭明制,县设儒学署,置教谕、训导各1人,掌管县学,负责童生的进学考试,管理生员(秀才)的品行和学业。光绪三十四年(1908)县成立劝学所,置劝学总董兼县视学1人,主管地方教育。下设劝学员6人,负各学区劝学之责。宣统三年(1911)3月,将劝学总董事兼县视学改为劝学所长兼视学。

民国2年(1913),将劝学所改为县视学办公处;民国4年(1915)恢复劝学所,置劝学所长、县视学各1人,学务委员若干人。民国12年(1923),改劝学所为教育局,设局长、县视学各1人,循环教员2人,事务员若干人。民国18年(1929),增设县视学1人,改循环教员为社会讲演员,并设有教育行政委员、监察委员等。民国20年(1931),按照《修正教育局组织章程》,添设学校教育、社会教育、总务三课,各课设主任1人。是年,县视学更名为督学。民国30年(1941),撤销教育局,在县政府建教育科,设科长1人,科员4人,督学3人、事务员1人,直至民国36年(1947)底县城解放。

1947年秋,上蔡县民主政府成立,设民教司法科,有科长2人,分管司法、民政、文教工作。1949年3月,改为民教科。1950年,民、教分设,置文教科,设科长1人、科员3人。1957年,文、教分设,成立教育局,设局长、副局长各1人;下设办公室、人秘股、财务会计股,增设扫盲办公室。1958年7月,文化局、教育局合并为文教局。11月,文教卫生等科、局合并为上蔡县上游人民公社文卫部,设正、副部长各1人,下设文化、教育、卫生、人秘4科和办公室。1959年7月,恢复文教局,设正、副局长各1人,下设人秘、教育、文化3股及业余教育办公室和财务会计,并增设教学研究室。

“文革”期间,原建制被“砸烂”,为群众组织掌权,继而建领导小组。1979年恢复教育局。1984年7月,体制改革后,县体委与教育局合并为教育体育局。

二、区、乡(镇)教育机构

光绪三十一年(1905),废科举、兴学堂后,全县10个区各设管理员1人,管理学堂。

民国12年(1923),县教育局在各区设教育委员1人,掌管教育。民国20年(1931),全县划分为5个学区,在教育局内增设教育委员4人,巡回视察指导各区教育。民国29年(1940),乡(镇)公所置文化干事1人,负责检查督导学校工作。

建国初,在各区配文教助理1人。为适应教育事业发展形势,1978年,各公社建文教办公室。1982年改称教育辅导站。1985年又易名为教育管理站。

第二节 教学管理

一、清末、民国时期学制

自光绪三十年(1904)上蔡开办学堂后,小学、中学、师范,在学制上有诸多变化。

1、小学

光绪二十九年(1903),颁布“癸卯学制”。规定:初等小学堂,入学年龄7-11岁,学制5年;高等小学堂,入学年龄12-15岁,学制4年。光绪30年(1904),在县城创建高等小学堂,学制4年。宣统年间(1908-1911),农村始办初等小学堂,学制5年。

民国元年(1912)1月,上蔡遵照“壬子学制”规定:初等小学,入学年龄7-11岁,学制4年;高等小学,入学年龄11-14岁,学制3年。民国4年(1915)1月1日,政府颁布《教育纲要》规定:高等小学堂修业为7年。民国11年(1922)“壬戌学制”规定:小学堂改为小学校。小学7年制改为“四、二制”(即初级小学4年,高级小学2年)。上蔡照此执行,直至解放。

1951年,教育部通令:从1952年春季起改小学“四、二分段制”为“五年一贯制”。县文教科曾于1953年秋在上蔡初师附小试行,执行中效果不佳,1954年秋停止,仍恢复“四、二、分段制”。

1967年本着“学制要缩短,教育要革命”的精神,上蔡各小学全面推行“五年一贯制”。

2、中学

民国14年(1925),教育部颁布的《中学教育规程》规定,中学为“三、三制”(初、高中各三年)。民国20年(1931),开办的县立初级中学及民国29年(1940)起先后创办的私立高、初中5所,均执行“三、三制”。建国后,上蔡各中学仍沿用“三、三制”,秋季招生。1970年根据“学制要缩短,教育要革命”的精神,各中学改“三、三制”为“二、二制”。1979年,遵照教育部颁发的”全日制中学暂行工作条例》(草案),各校先后改为“三、二制”(初中三年、高中二年),至1980年8月,上蔡各初、高中均恢复“三、三制”。

3、师范

清光绪33年(1907)2月,县创办师范传习所(讲习所),学制1年。民国15年(1926),师范传习所学制改为2年。至民国20年(1931)后,招收的师范班和简易乡村师范班,学制分别为3年、4年。建国后,1950年春,招收短师班,学制1年。之后,创办的师范学校学制均为3年。

4、专业技校

民国2年(1913)创办的上蔡县乙种农业学校(民国16年改为上蔡县农蚕科职业学校),学制3年。建国后,1958年至1960年,先后开办的工业班、农业中学、工业技术学校以及1984年改办的上蔡县农业高级中学,学制均为3年。

二、课程设置

1、小学

清末开办的高、初等小学堂课程设置:修身、讲经读经、中国文学、算术、中国历史、地理、格致(声、光、化、电等自然科学的统称)、图画、体操等。

民国元年(1912),初小课程有:修身、国文、算术、手工、图画、唱歌、体操;高小课程增设有中国历史、地理、家事课。民国12年(1923),国文改称国语,修身课改为社会课。民国17年(1928)改社会课为公民课,增设三民主义课。民国18年(1929),初小三、四年级开设常识课。高小将卫生、历史、地理合并为社会课,三民主义课改为党义课。民国25年(1936),从三年级起,增设童子军课。

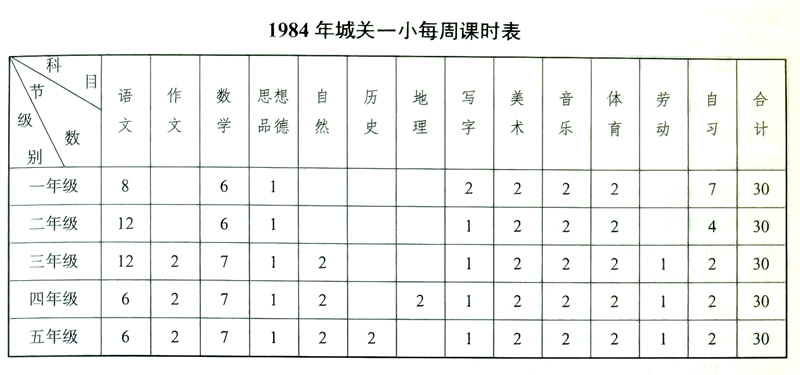

1952年,根据《小学教学科目和时间表》之规定,一至四年级课程设有语文、算术、自然、体育、图画、音乐;五、六年级增设历史、地理。1957年以后,又增设政治课,后改为少年品德教育。

“文革”期间,课程设置较乱。1977年起,逐步恢复“文革”前的全日制小学教学计划,并保持稳定。

2、中学

民国20年(1931),上蔡县中初创时课程设置是:一年级有公民、国文、算术、英文、历史、地理、动物、植物、音乐、图画、体育,二、三年级有物理、化学、生理卫生、几何、代数、三角。民国25年(1936),增设童子军课。之后,相继创办的4所私立初中和一所私立高中,课程设置与县中相同。

建国初期,初中课程设置基本沿袭旧制。1956年,语文分为汉语、文学。1963年,遵照教育部颁发的全日制中学教学计划,初中二、三年级开设中国历史,高中三年级开设世界历史。

“文革”前期,必修课开不全,外语停开,体育、音乐、美术课基本停开。1970年,取消历史、地理课,体育课改为军体课。

1978年1月,根据教育部颁发的《全日制五年制中学教学计划》(草案)之规定,初中一、二年级设政治、语文、数学、外语、历史、地理、物理、生物、体育、音乐、美术,三年级增设化学、生理卫生,砍掉历史、地理课。高中一年级设政治、语文、数学、外语、物理、历史、地理、体育;二年级增设生物、化学,砍掉历史、地理课。1981年,高中改为三年制,从二年级起分设文科班和理科班,文科班不设物理、化学、生物,理科班不设历史、地理,余同。遵照1982年12月教育部颁发的《关于普通中学开设劳动技术教育课的试行意见》,上蔡初、高中只结合有关课程讲授植物栽培、电工、无线电技术、土壤、肥料和会计基础知识等,未单独开课。

3、师范

清光绪三十三年(1907)创立的上蔡师范传习所,课程设置:修身、教育(教授管理法及教育制度)、中史、西史、国文(古文渊鉴)、算术、地理、格致、图画等。民国15年(1926),再办的师范传习所,课程增设党义、代数、几何、物理学、化学、生物学、心理学入门、教育原理、音乐、体操等。民国20年(1931),招收的师范班及以后创建的乡村简易师范学校,其课程均相同。

建国后,1951年成立的上蔡县简易师范学校和1956年创立的上蔡师范学校,课程除增设政治(中国革命常识、时事政策)、自然(动物、植物)和取消党义外,其余基本与建国前师范学校相同。

三、教学方法

清末和民国初年,私塾学馆采用讲读背诵法,高等小学堂教法是注入式讲授法,注重诵读强记。民国8年(1919)后,受“五四”运动影响,学校曾推行启发式教学法,但效果不明显。

建国初期,曾学习苏联的五个环节教学法(组织教学、复习提问、讲解新课、巩固新课、布置作业)和量力性、系统性、直观性、巩固性、循序渐进性及理论与实践一致等原则,改百分记分制为五级分制。1957-1958年,强调劳动教育,开展勤工俭学,提出教学、生产、科研三统一,政治、实际、生产三结合。

1960年春,县教育局组织小学教师参观汲县上乐小学“从干到作,从口述到笔述”的作文教学法;1962-1965年,推广“精讲多练”、“少而精”、“启发式”教学,基础知识、基本训练比较扎实,教学质量有所提高。“文革”十年,教学以社会为课堂,学工、学农、学军,批判资产阶级,在工地、田间上课,教学质量受到严重影响。1978年,拨乱反正,教学主要运用启发式,推广精讲多练、讲练结合方法,培养学生的五个习惯(课前预习、课堂认真听讲、课后复习做作业、自觉改错、积累资料)和五种能力(阅读、观察、表达、运算、分析综合)。

电化教学。60年代仅用幻灯教学片,70年代发展为电影教学片。80年代投影仪、录像机、录音磁带、放映机、放像机等开始应用于教学中。1984年县高中和城关一小建电化教室。1985年后,县教体局建起卫星转播地面接收站,全县有16个乡建立教育电视放像站,教学现代化逐渐发展。

第三节 校舍设备

一、校舍校具

建国后,人民政府重视学校建设。“文革”期间,校舍、校具部分被毁坏。1975年,上蔡遭受特大洪水,中、小学校舍倒塌63.8%,办学条件严重受损。1976年粉碎“四人帮”后,教育事业有了长足的发展。到1981年,县城高、初中和二、三完小以及蔡沟高中先后建教学楼6幢。1984年以后,群众、团体集资2310万元,建造了14座有322个教室的教学楼,新盖平房6552间,添置桌凳17077套。止1985年,全县中、小学校舍建筑面积达398202平方米,桌凳194354套,基本上消灭了危房、土桌、土凳。

二、仪器设备

建国初,上蔡县中小学校仪器设备短缺。1952年以后,学习苏联教学方法,贯彻直观性教学原则,师生自己动手制作教具。小学制有生字牌、图表、标本、模型等;中学制有理化实验用的简单仪器。

“文革”中,部分教学仪器遭到毁坏。1979年,县教研室设计制造的“高传真收扩两用机”和“自控多种信号电铃”,获地区青少年科技三等奖和省展出奖。上蔡高中张永安制作的“直线电流磁场演示仪”和“匀速园周运动投影简谐振动演示器”获省优质文具展评二等奖。到1985年,全县高中均有生理、化学、物理实验设备,初中也配有较简单的教学仪器,开设了实验课。

第四节 勤工俭学

勤工俭学活动,始于1957年。中学建有理发组、缝纫组、木工组、饲养组等,多系自我服务性质;小学组织学生小复收、种蓖麻等。1958年,中、小学纷纷开办工厂、农场。全县共办起炼钢厂47个,土化肥厂39个,制砖厂12个,石灰厂25个,校办农场104个,全年纯收入20.5万元。

1974年,校办工厂发展到208个,校办农场358个,全年总收入93.284万元。主要用于改善办学条件和扩大再生产,到1985年,校办工厂经整顿尚有4座,年实现利润4万元,其它勤工俭学收入22.1万元。