第二章 商品购销

第一节 生产资料

1.金属材料

建国前,上蔡无专门经营金属材料的商店。50年代,金属加工所需要的原材料,依靠废旧金属回收和从外地购进一部分。1960年,建立物资局。凡钢,铁、铜、铝、锡等金属材料,统一由物资部门计划供应,每年按国家下达的指令性计划进货,计划外购进量较少,主要用于工、交企业生产、维修及机关团体基本建设和农村中小型农具维修。民用钢材,仅靠少量的市场调剂。1966年,全县共供应钢材、生铁各121吨。1971年后,国家供应量逐年增多。1978年,供应钢材增长到419吨,生铁514吨,比1966年分别增长2.4倍和3.2倍。

1978年后,钢材需求增加,供应紧张。通过经济协作,多方组织货源,缓解了求大于供的矛盾。经营品种有黑色金属、有色金属、硬质合金、冶金炉料4大类20种。1985年,供应钢材699吨,生铁2499吨,有色金属137吨,比1978年分别增长1.4倍、2.1倍和15倍。

2.机电设备

建国后,商业部门开始经营机电设备和农业排灌机具。1957年,农田水利建设事业空前发展,商业部门供应柴油机63部(228马力)。1960年,建物资局后,物资部门专营机电设备,产品购销,属国家统配的按计划供应,非统配的由市场调剂。经营品种有汽车、车床、轴承、汽锤、风机、各种仪表、刀具、磨具、量具、照明用线等。1979年,乡镇企业大发展,机电产品需求增加。到1985年仅电动机就销售688台(3080千瓦)、变压器116台(6600千伏安),经营品种达到1100种。其中国家计委与物资系统逐级分配的一二类机电产品有:金属切削机床、锻压设备、汽车、机械、电工仪表等700多种。

3.化肥、农药

建国前,农民普用农家肥,只有极少数的商品饼肥在市场交易。1952年,县供销社开始经营化肥,当年销售硝铵43吨。1954年,销售硝铵354吨。1966年,化肥品种增多,年销尿素145吨、硝铵709吨、碳铵570吨、氨水406吨、磷肥1573吨。1973年,销尿素2774吨、硝铵435吨、碳铵2283吨、磷肥133吨、钾肥14吨、复合肥25吨。1980年,销尿素4528吨、硝铵394吨、碳铵15382吨、磷肥492吨、钾肥81吨。1983年,化肥经营渠道拓宽。1985年,供应各种化肥20多万吨,仅供销社供应化肥就达43393吨,比1978年增长3.6倍。

1954年后,开始供应农药。主要品种有“六六六”粉、“DDT”粉、“敌敌畏”、“敌百虫”、“1059”、“1605”、“3911”“硫酸铜”等。1976年,供应各种化学农药922吨,1979--1981年,年平均供应4760吨。农村实行家庭联产承包责任制以后,农民重视节约用药,供应量下降,1985年仅供应农药423吨。剧毒的“1059”、“1605”及“六六六”粉等已基本停售。

4.煤炭

民国23年(1934),县城私营民生煤行开办,1948年改为民康煤行。年销售煤约200吨,炭40吨,主要供应手工业和饮食业,广大群众的生活燃料,主要靠柴、草、秸杆等。

1953年,县建立国营煤炭经营处,因群众烧煤不习惯,销售不畅而停业。1956年11月,重建煤建公司。当年购进煤9643吨,销售8143吨。1961年,销售量增至53851吨。1967年,城镇居民生活用煤供应紧张,实行定量供应。1978年,购量增至130473吨,销售114493吨。为适应工业生产需要,县建立了工业煤炭公司。1985年,全县工业煤炭用量达33387吨,销售总值142.3万元,生活用煤70701吨,销售总值365.1万元。

5.石油

建国前,无汽油、柴油经销,只有私商经营少量煤油,供居民照明。

建国后,1953年,煤油年销量119吨。1957年,年销量增至353吨。1958年,商业部门除经营煤油外,还经营柴油、汽油、润滑油。当年销煤油584吨,柴油83吨,汽油16吨,润滑油5吨。1980年正式成立石油公司,经营19个品种,年销售煤油84吨,柴油6418吨,汽油985吨,润滑油159吨。为适应业务发展,分别在西平、上蔡城关建立两个储油站。西平有卧式油罐20个,容量1000立方米(800吨),上蔡城关有立式罐4个,卧式罐49个,土油池6个,总容量5265立方米(4200吨)。1984年,共经营32个品种,年供应量8673吨,总销售额556.6万元。

6.建筑材料

建国前,上蔡均用土窑生产砖、瓦,但因住房多系草房,砖瓦生产量不大。

建国后,民间砖瓦生产迅速发展。1963年,县国营砖瓦厂开始生产机制砖瓦,当年产砖1520万块,瓦875万片。1975年8月,上蔡遭受特大水灾后,建房砖瓦紧缺,全县兴起了“轮窑热”。1980年,仅县、乡办的轮窑,就年产机制砖10800万块,机制瓦8000万片。1985年产机砖31571万块,机瓦5428万片,仍供不应求。

1960年,县开始经营水泥、油毡、沥青等建筑材料,当时销量不大。1965年,总购进额73436元,销售额55223元。之后,逐年增加,到1985年,仅县物资部门供应的水泥就达到4628吨。

7.化工产品

建国前,上蔡仅有油漆、颜料、土碱等日用化工产品,由私营商户经营。建国后,1961年国营五交化公司开始经营化工产品,品种有硝酸、硫酸、纯碱、烧碱等,销售对象逐步转向工业。县物资部门建立后,由物资部门经营。70年代后,销售量逐年上升,品种增多,计有硝酸、硫酸、盐酸、冰醋酸、纯碱、烧碱、硫化镁、环氧树脂、氯酸钾等100多种,主销对象为机械、纺织、皮革、化工、制炮等行业。1965年,销售总值5575元,1978年,供应硫酸10吨,烧碱24吨,纯碱31吨。1985年,供应烧碱84吨,硫酸32吨,纯碱118吨,销售总值171.8万元。

8.农机具

建国前,县内主要销售传统农具,如土犁、土耙、镰刀、锄头等。50年代,开始推广新式农具,由商业供销部门经销七时步犁、双铧犁、解放式水车、喷务器、胶轮马车、胶轮力车等半机械化农具。1957年,购进机械化农具十二行播种机、拖拉机。1962年,县成立农业机械物资供应站,年购进农业机械总值28.6万元,销售值20万元。1968年供应站改为农机公司。1971年,全年销售大、中型拖拉机19台,小型拖拉机12台,农机年购进总值483万元,销售总值342万元。1975年水灾后,国家为农机部门投资290万元。当年农机购进总值1178万元,销售额1335万元。其中,销售大、中型拖拉机133台,小型拖拉机214台。1980年后,随着家庭联产承包责任制的推行,大、中型拖拉机销售锐减,以至消失;小型拖拉机,则以每年500多台的幅度递增。1985年底,农机销售总额达到475万元。

9.木材

上蔡木材市场,历史上素以本地材为主,由私人开设的木料行交易。建国前和建国初期,由于农民贫困,木材需要量小,本地材可自给自足。

1956年后,随着经济建设的迅猛发展,本地木材供不应求。县建立木材公司采购站,对木材实行计划供应。1960年后,主要采购东北材和云南材。1963年,购进2982立方米,加上本地材年销售3400立方米。1964年,上升到7726立方米。1978年,购进12355立方米,销售8182立方米。1984年县木材公司从东北三省以及江西、湖南、广西等地组织计划外货源,实行公开供应,经营品种达15种。

第二节 日用百货

布匹 民国初期,全县经营绸缎、布匹商店有100多家,县城较著名的有德毓昌、华昌祥、广盛祥等布庄。到建国前夕,全县发展到200多家。

建国后,1951年,棉布经营以国营百货公司、供销合作社为主,年销量为7.3万米。1953年,销量达50.5万米。1954年,国家对棉布实行计划定量凭证供应,年销量12.2万米。1956年,对私营工商业进行社会主义改造,城市棉布归百货公司经营,农村归供销社经营。1957年,增加绸缎、丝织品经营,年销棉布150.19万米,绸缎0.36万米。1959年增加呢绒、毛织品经营。1961年开始经营化纤织品,1981年,化纤布经销量由1961年的900米上升到33.3万米,棉布由1974年供应的421.9万米下降到118万米。在棉花供需转入平衡情况下,1981年,实行敞开供应。1983年,全部实行免票供应。1985年,随着人民生活的提高,商业部门经营棉纱、丝毛、化纤等纺织品达1500多种,年销售棉布265万米,绸缎12.4万米,呢绒2.65万米,化纤布40.4万米。

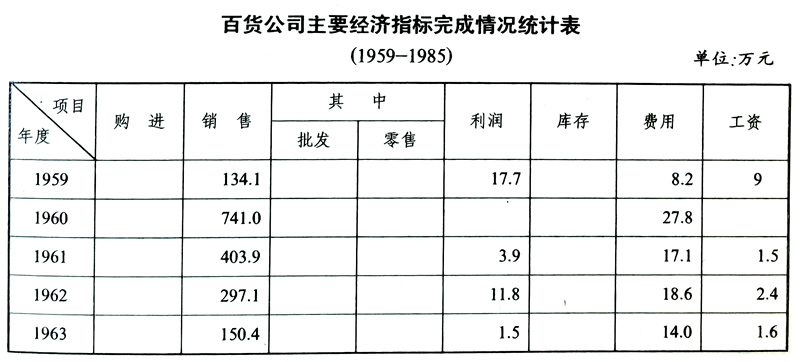

百货 百货是商业的大宗商品。1951年,百货公司主要从漯河市进货,并侧重批发业务,供销社占领零售市场,经营商品400余种。1953年,总批发额为10万余元,年销各种鞋9200双,肥皂400箱,钢笔8800支。1957年,销售额达100多万元,年销售香皂22100块,肥皂1200箱,保温瓶2300个,手电筒3500个,缝纫机41部,钟表160座,手表73块。1965年,商品由驻马店二级站进货,经营商品600多种。“文化大革命”期间,百货商品供应紧张。1979年后,随着“开放、搞活”方针的贯彻和人民生活水平的提高,生活用品的销售逐年增多。1985年,销售额达2000多万元,其中各类手表销售8746块,钟表1269座,缝纫机2225部。

食盐 清康熙年间,食盐实行统配,上蔡全县每年配额淮盐3300引(每引100公斤)。清道光十年(1830),改革盐法,允许民间持证贩运。民国时期,到处设立盐卡,食盐奇缺,长期存在一斤鸡蛋换一斤盐,50斤小麦换10斤盐的状况,贫苦百姓很少有盐吃。

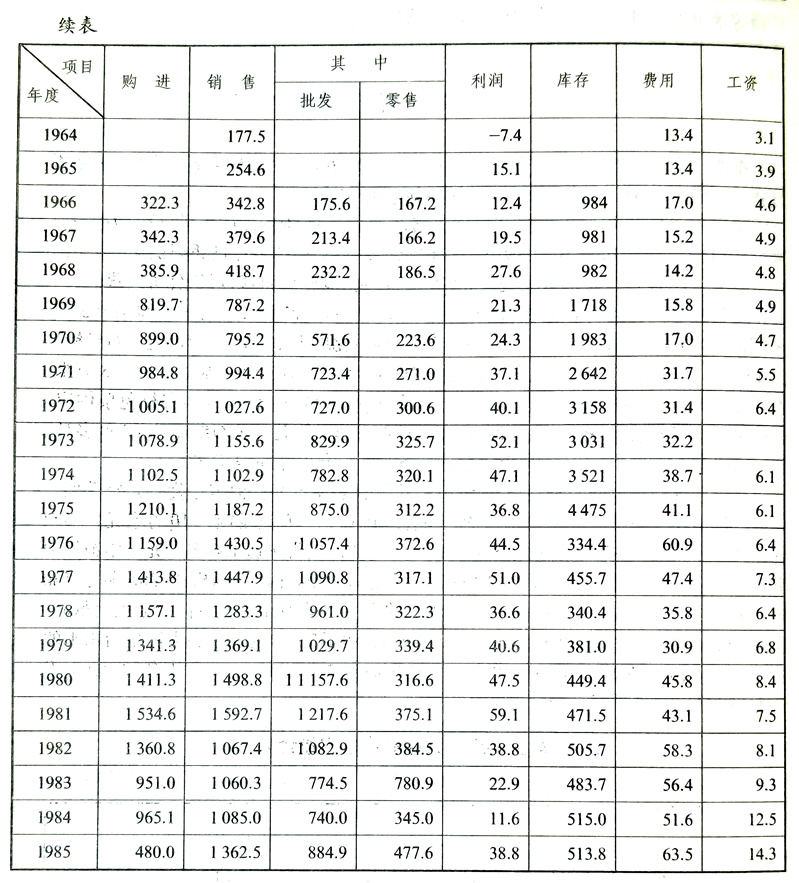

建国后,1951年,食盐即由国营商业部门经营,当年销售14吨。1952年为860吨,1954年为1593吨。1955年,县正式成立盐务处,年销量2525吨。1985年,县在10个大集镇各设批发点1个,固定资产38万元,储盐量为19180吨,销量5565吨,总销售额为145万元。食盐售价一直保持稳定状态:1954年,公斤价0.26元,到1985年,公斤价0.32元。

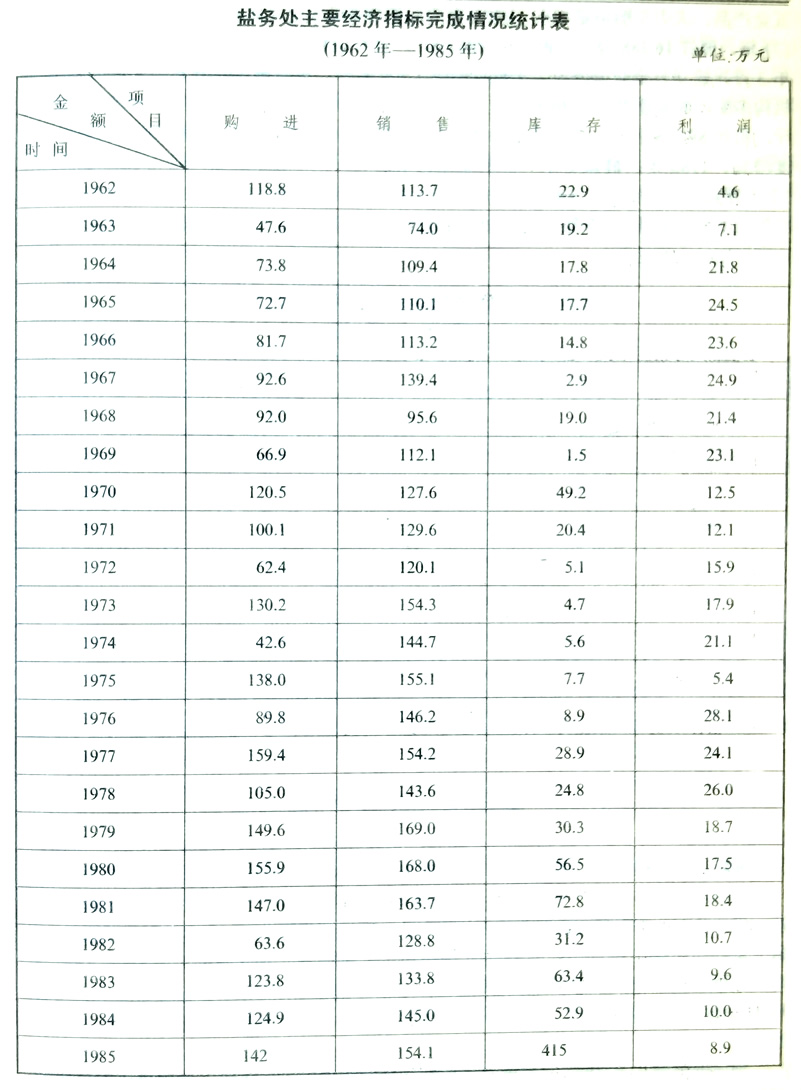

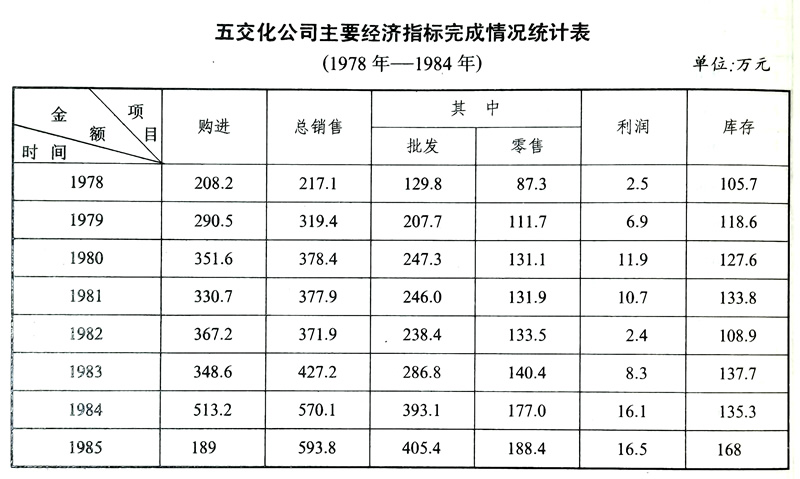

五金、交电 建国初,五金交电商品均由私营商店及手工业铺坊兼营。1952年,国营百货公司开始经营。1953年,仅销自行车29辆。1956年农业合作化后,日用电器、五金产品、人力车胎销量增多。1957年,百货公司设五金专业商店。1958年,销自行车171辆,园钉16388公斤,铅丝15000公斤,各种染料27176公斤,收音机44部。1962年3月,建立五金交电公司,年批发商品1400多种,批发额130万元。“文化大革命”中机构多变,经营混乱。1976年后,五金交电商品供应日趋正常,是年供应园钉41573公斤,铅丝89778公斤,自行车493辆。1978年后,五金交电商品多渠道经营,销售大幅度增长。1985年,群众对中、高档商品需求量大,当年批发额达593万元,零售额达1277万元,年销自行车8478辆,收录机5321部,电风扇2112台,电视机541部,洗衣机238部,电冰箱35部,园钉28565公斤,铅丝26518公斤。随着人民生活的提高,中高档商品供不应求。

第三节 土特产品

棉麻 民国期间,上蔡棉麻生产以自给为主,全县大小集镇均设有私人棉花布行。

建国后,棉、麻生产有所发展,上市量逐年增多。1954年,开始推行棉麻预购合同制,同年9月,实行棉花统购和麻类计划收购。农民产棉除0.75~1公斤的自留棉外,其余全部卖给国家。1952年,收购皮棉109吨。到1957年,棉花收购增至1115.5吨,收购麻 228.1吨。1973年皮棉收购猛增至7856吨,创历史最高纪录,麻收购量196吨。1980年后,开放自由市场。1982年,棉麻产量下降,这年收购皮棉1549.7吨,麻23.5吨。

棉麻的供应,从1954年开始,均按省计划调拨供应,五级以下皮棉供应城镇居民,棉短绒供应外地造纸厂、化纤厂等作原料。麻,大部外调,主产地黄埠乡的麻制品-麻线、麻绳远销武汉、东北等地。1956年,麻产区有6000多名妇女参加麻制品加工,国家年收购量达1500多吨。1980年后,塑料绳、塑料袋增加,麻制品逐年减少。

蜂蜜 建国前,上蔡农民多养土蜂,产量很低。建国后,养蜂业逐年发展。1954年,医药部门开始收购药用蜂蜜。1956年,供销社收购出口蜂蜜392.5吨。1960年后,蜂群开始流动放养,收购量长期浮动在50吨左右。1978年后,养蜂业发展迅速。1985年,年收购量达594吨。

苇席编织 苇席是上蔡农民的传统副业。百尺、西洪、塔桥等地是主要生产区。建国前,农民自营,远销漯河、周口等地。建国后,由供销社购销。1955年,政府组织副业代赈,苇席编织遍及全县,当年收购400多万领,产值200多万元。1980年后,塑料包装品供应市场,苇席的使用范围缩小,收购量逐年下降。

畜产品 建国前,畜产品的收购为私人经营。1956年后,开始由供销社经营。1964年,收购羊皮131453张。“文化大革命”期间收购量下降。1972年,仅收购4597张。1981年收购量回升到116000张。1982年后,由于多渠道经营,收购量逐年下降。

1979年前,兔毛收购量很小。1979年后,从浙江引进长毛兔在上蔡大量养殖后,兔毛产量大增。1980年,收购兔毛1556公斤,1981年,收购达到5366.5公斤,1985年收购2735.5公斤。獭兔于1982年11月引进养殖。由于易饲养,发展快,到1985年,即在全国20多个省、市和地区销售种兔10多万只,外贸出口獭兔皮5829张,群众增加收入300多万元。

第四节 副食品

猪肉 建国前,肉猪由私人肉铺屠宰,供应市场,极少数远销汉口等地。建国后,国家为保证肉食供应,采取供应饲料,提高价格措施,由国家收购。1952年,收购肉猪2247头。1956年,国家实行肉猪派购,当年收购25594头,供应市场4980头,外调20379头。1958年后,推行集体饲养,鲜肉凭票供应。由于“大跃进”后的三年经济困难,1961年,肉猪收购量下降到4731头,供应市场759头,上调3972头。1962年,肉猪按人口平均派购,推行奖售粮食、化肥、布票等政策。1963年活猪收购54840头,供应市场4782头,上调48590头。1978年集体饲养停止,农民兴起养猪之风,肉猪上市量激增,1979年收购77819头,供应市场34954头,上调42860头,鲜肉取消凭票供应。1985年收购肉猪61500头,全县人均供应鲜肉8.15公斤。私人宰杀生猪大量出现,猪肉供应充足。

禽蛋 建国后,农村家禽饲养逐年增加。1953年收购鲜蛋70吨,1955年,猛增到225吨,1957年,收购禽蛋387.4吨。1958年至1960年,受“五风”影响,家禽饲养骤减。1961年收购鲜蛋100吨,大部分上调,市场供应紧缺。1962年后,收购鲜蛋实行有奖销售,农村养鸡逐年增多。1965年收购鲜蛋535吨。“文化大革命”期间,把家禽饲养当作资本主义尾巴批判,鲜蛋上市减少。1978年商业部门采取奖售化肥、食糖等办法,促进了农村家禽饲养。1981年农村开始出现养鸡、养鸭专业户,鲜蛋上市量骤增。1985年收购鲜蛋1248吨,市场供应紧缺现象告终。

水产品 县内销售的水产品,主要是本地野生鱼类和藕、菱角等。建国前,因群众生活水平低,水产品销量很少。建国后,随着人民生活的逐步提高,销量也迅速增长,1960年至1970年,年平均上市鲜鱼153吨。1976年,县建立水产机构,组织人工饲养。1985年,年产鲜鱼370吨,加上捕捞的野生鱼类和从汝南宿鸭湖购回的鱼类,年销售量在600吨左右。

除本地水产品外,市场上还有销售海参、鱿鱼、鹿角、虾米、海带等海产品的。

蔬菜、水果 建国前,县内鲜蔬菜的供应,以个体菜农挑担上市为主;干咸菜的供应,城镇有酱菜作坊10数家,品种有豆腐乳、大头菜、酱豆、咸蒜瓣、咸蒜台、酱黄瓜等。建国后,农民分得了土地,蔬菜产量也随之大增,除供应当地外,辣椒、大蒜、生姜等还远销外地。1958年,片面强调粮食生产,蔬菜面积大减,市场供应紧张。1961年,农村恢复“自留地”。城关镇固定东关、大刘两个蔬菜专业队,落实蔬菜基地1400亩。从此,蔬菜供应又趋缓和。“文化大革命”开始后,号召“菜农不吃商品粮”,蔬菜地改种粮食,蔬菜供应再度紧张。1971年县成立蔬菜供应站,1974年成立蔬菜公司,负责全县的蔬菜采购和供应,年供量211万斤。1980年后,农村推行家庭联产承包责任制,蔬菜公司停止蔬菜经营。自由市场开放后,鲜菜上市量猛增。到1985年,年平均上市蔬菜增加30%,蔬菜品种增加10多种,满足了城乡人民生活日益增长的需要。

建国前,上蔡县盛产桃、梨、柿、杏等10多种水果。水果除果农自销外,还有小贩挑担经营。1952年起水果购销归口供销合作社。供销社年收购水果1240吨。鲜桃除供应本地外,还远销香港等地。1958年“大办钢铁”期间,果木大量砍伐。1975年8月,特大洪水袭击上蔡,果木损失惨重,水果产量大减,外销停止。1978年后,略有恢复,但仍不能满足市场需要,苹果、梨基本从外地购入销售。

糖、烟、酒 建国前和建国初期,全县有个体烟商301户,酒商278户,糖果商178户。1952年县建立国营糖烟酒公司,实行烟、酒专卖,计划批购,当年销售卷烟1211箱,食糖90吨,酒30吨。1962年,批销食糖56吨,卷烟1408箱,酒101吨。1965年,卷烟、食糖限量凭票供应,一直延续到1976年。1978年后,城乡实行开放政策,到1985年,糖、烟、酒批发总额799万元,零售总额2403万元。年销食糖826吨,卷烟25587箱,酒574吨。各种名烟、名酒供应仍然紧张。