第三章 畜禽养殖

第一节 饲 养

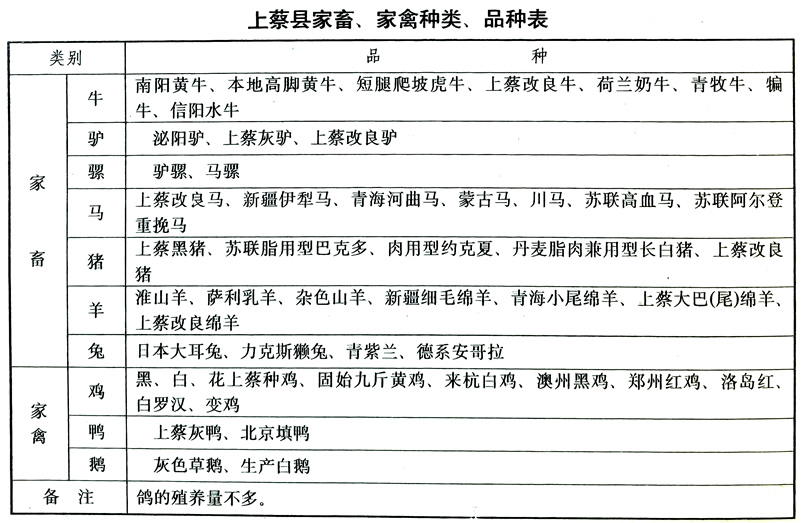

一、种类

上蔡县民间饲养家畜的种类主要有牛、驴、骡、马、猪、羊、兔;家禽的种类主要有鸡、鸭、鹅,亦有少数农户养鸽的。

二、数量

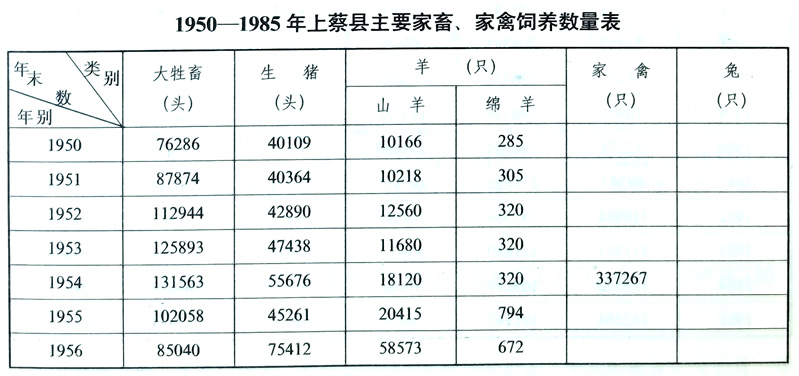

1945年底,全县有耕畜69100头。其中,牛60000头、驴5000头、骡18000匹、马2300匹。

1949年,全县饲养大牲畜63341头。

建国后,经过土地改革,极大地调动了农民饲养家畜、家禽的积极性。到1954年底,大牲畜发展到131560头。其中,牛55770头、驴71049头、马4013匹、骡731匹;生猪发展到55676头、羊18440只、鸡、鸭、兔337267只。

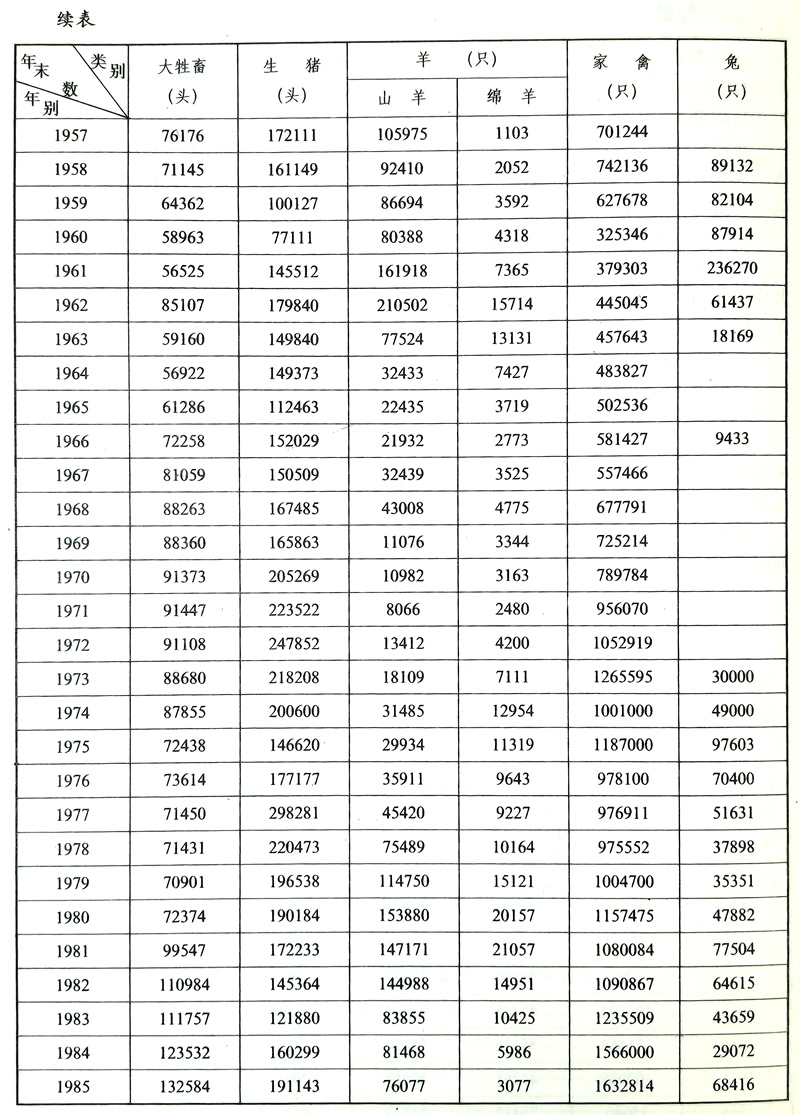

1957年大牲畜76176头,生猪发展到172111头,羊发展到107078只。

1958年至1960年,家畜饲养量急剧下降。1960年,大牲畜存栏下降到58963头。其中,牛40453头、驴14046头、骡1642匹、马2822匹。生猪存栏下降到77111头,羊存栏降到84706只。

由于县内无山岗和荒坡草场,为防羊只啃青,1963年,较普遍地对羊采取“一限、二罚、三砍头”的错误做法。仅1963年,就减少羊13万只。因此,从1964年至1976年的13年间,羊的数量一直徘徊在2-3万头之间。

1964年,农村贯彻人民公社“六十条”和保护、发展畜牧业的一系列方针政策,牲畜逐渐恢复和发展。到1974年,全县大牲畜年底存栏87805头。其中,牛47404头、驴20821头、马10633匹、骡8947匹。生猪猛增到200600头。

1975年8月,县内遭受特大洪水灾害,全县共淹死大牲畜33294头,占牲畜总数的38%。淹死生猪176441头,占生猪总数的88.2%。无量寺公社后陈大队原有大牲畜157头,被淹死142头,占90%。

1980年后,大力贯彻了发展商品经济的方针,有力地促进了畜牧业的发展。到1985年,全县大牲畜存栏达到132584头,比1979年增长87%。其中,牛91226头、驴22042头、马12623匹、骡6693匹。生猪年末存栏为191143头,羊79154只,家禽1632814只。养鸡100只以上的专业户412户。生猪年出栏58991头,禽蛋年产量3795吨。均创历史最高水平。

第二节 繁 殖

建国前,县内有种畜户60家,饲养203头种畜。牲畜繁殖,实行本交,所繁殖的后代质量很差。

1956年,县家畜配种站建立。有种马81匹,种绵羊2只;1957年,新增泌阳种公马和本地马各一匹;1958年,新增土种马1匹,泌阳驴3头,本地牛2头。

一、家畜

1、牛

牛是县内主要役畜。据1983年调查,本地黄牛占62%,南阳黄牛占36.5%,其余为其它牛。

2、驴

县内的大家畜中,驴的数量仅次于牛。1984年底,全县有驴25986头。品种以本地灰驴为主,占74%;泌阳驴占21%;其它驴占5%。

3、马、骡

建国初期,县内马、骡数量较少,60年代,开始引进青海河曲马、新疆伊犁马、北口蒙古马、西南川马、苏高血轻骑马、阿尔登重挽马等。因缺豆料和谷草,粗饲料不适宜,多得便秘症、高结肠炎、胃扩张等肠胃疾病,不易治疗,故发展缓慢。

4、猪

县内生猪品种属脂肉兼用型。建国初期的本地良种瘦肉型蔡沟猪,是县内最优良的品种之一。因群众经济不富裕,繁殖没引起重视,现已趋于绝迹。据1984年调查:蔡沟乡仅有原种猪12头。其中母猪11头,公猪1头。县内猪的主要品种是1964年后引进的丹麦长白猪、苏联约克夏、巴克夏和本地猪的杂交后代。

二、家禽

1984年,全县喂养家禽156.6万只。其中,鸡140.6万只,鸭12.6万只,鹅3.4万只。

鸡

县内繁殖的鸡主要是本地鸡品种,属肉蛋兼用型。另外还有少量的三黄鸡(固始九斤黄)、来杭鸡(生产白)、郑州红、澳州黑、洛岛红、白罗汉、变鸡等品种。本地鸡生产性能差、体型小,公鸡平均体重1.6公斤,母鸡平均体重1.4公斤。年产蛋160-180个,蛋重约46.6克。

鸭

品种主要是本地鸭和少量北京填鸭。本地鸭平均体重1.2-1.6公斤,年产蛋180-200个,蛋重约58.5克。

鹅

品种有草鹅、生产白鹅等。在河流两岸的居民饲养较多,平均体重2.3-4公斤。年产蛋30-40枚,蛋重130-150克。

家禽繁殖方法:建国前和建国初期,主要靠母禽用体温孵化。60至70年代,各公社食品部门用炕房孵化。80年代初期,部份社员开始用煤油灯箱孵化。1984年,县家畜保育站购置电温孵化器1部,从而提高了孵化率。

三、兔

建国初期,县内养兔数量很少。60年代,农民开始作为家庭副业饲养,年饲养量3万只左右。80年代,由于兔毛走俏,饲养量发展到20万只以上。但因价格不稳,1985年底存栏数仅为68416只。

四、羊

山羊 县内品种以本地羊为主。具有体格大,适应性强,皮质好的特点,毛色以白色为主,青褐色次之。

奶山羊是1974年从外地引进,属萨利改良羊,哺乳期7-8月,平均日产奶3.5-4公斤,每年产乳量560公斤。双羔出生率35.4%,多羔出生率12.5%。

绵羊 县内绵羊品种有杂交改良羊和新疆细毛羊及本地大盖细毛羊。

五、其它

貂 1980年以来开始养貂,因缺乏饲料和技术,貂皮质量差,受胎率只有25%,所以饲养量逐年下降。1981年底,有貂266只,到1985年底,仅存79只。

蜂 1984年,全县养蜂7298箱,洙湖乡曹寨村农民曹自强自1981年起养蜂156箱,年收入达16000余元。

第三节 防 疫

一、疫情

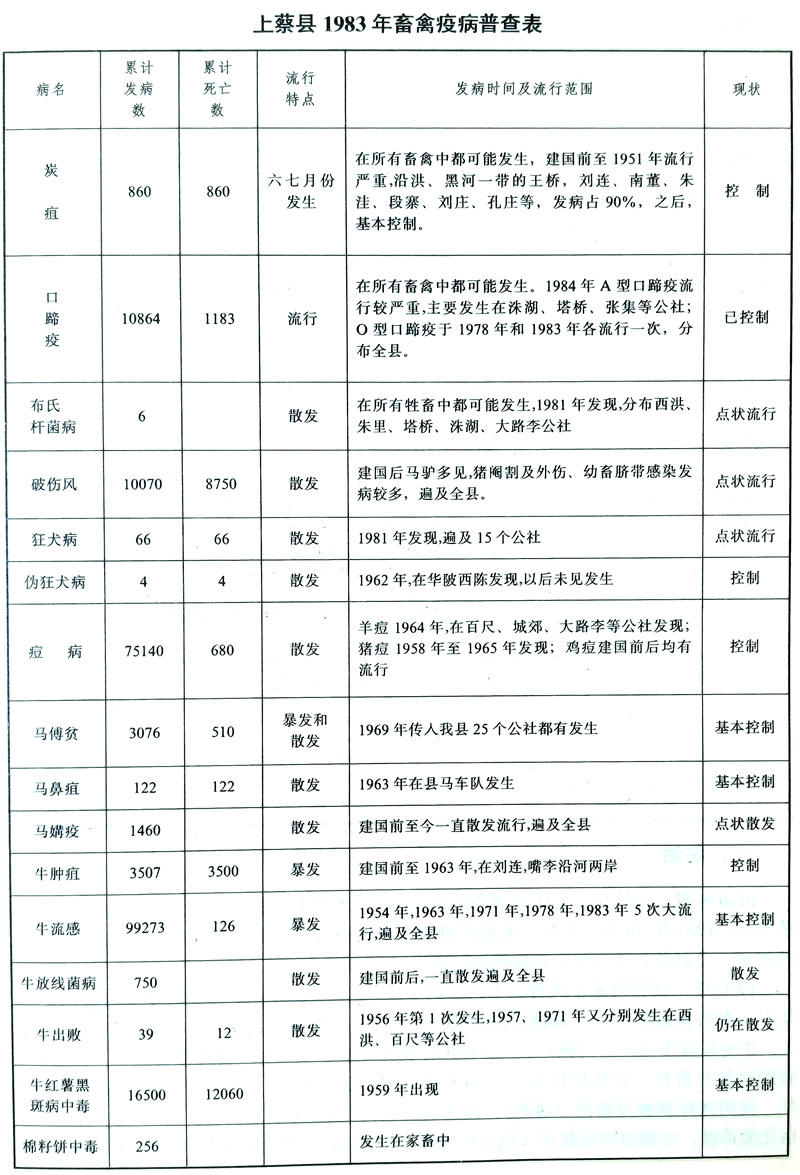

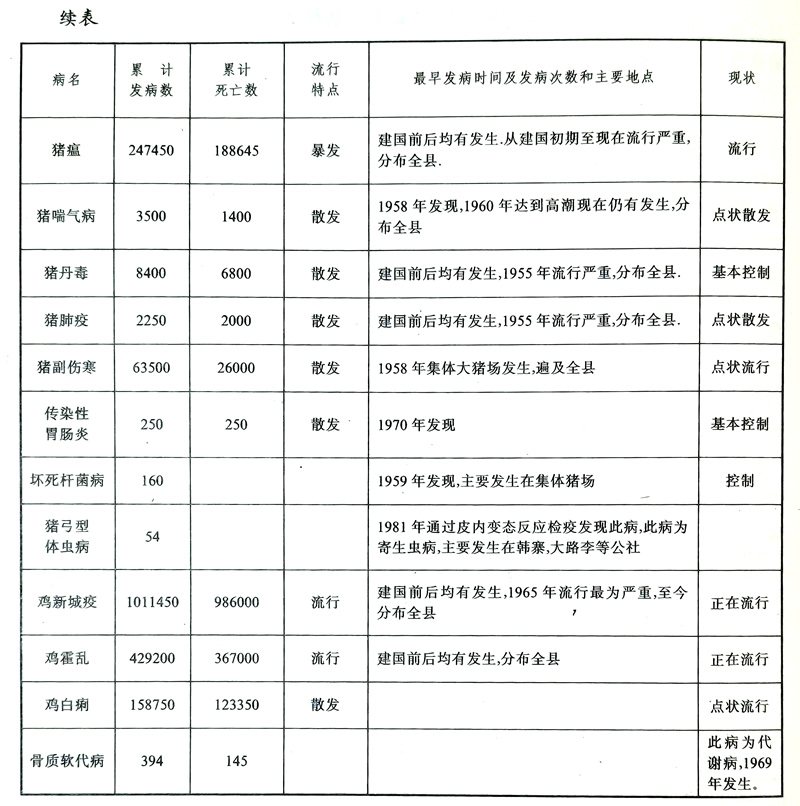

县内畜禽疫病有168种。其中,传染病24种,寄生虫病7种,中毒病11种,普通病38种,代谢病8种。尤以炭疽病、猪瘟、鸡瘟的流行面最广,死亡率最高。1950年7月24日,百尺区发生牛炭疽,该区下地关村两个月死亡牛38头。

二、防治

民国时期,全县仅有个体民间兽医室23处,并且条件差,对畜禽疫病的疗效很低。建国后,1951年10月,县建立家畜保育所,附设兽医门诊部;1961年,建立县兽医院;1969年,全县各公社均建立起畜牧兽医站。

1950年,仅有国家正式兽医1人。到1985年,全县共有畜牧兽医技术人员290人。其中,畜牧兽医师5人,助理兽医师26人;大学本科毕业生9人,大学专科毕业生20人,中专毕业生36人。1985年,全县共有农村兽医室422个,农村兽医606人。基本上做到村村有兽医。在医疗技术上,50年代为触诊、叩诊、土单验法、草药煎汤;60年代,使用医疗器械及新药(西药)、新法(西医),治愈率明显提高。70年代,可进行细菌化验诊断,由疑似性诊断进入确定性诊断,并可以用电针电麻和做较大的外科手术。进入八十年代,还可进行剖腹取胎、剖腹按摩取结、断筋再植等高难度手术。在防疫设备上,1981年,县建活动冰库一座,1982年秋,配备防疫车1部,乡配备电冰箱20个,疫苗冷藏箱80个,村配备有背式保险盒500个,初步形成疫苗冷藏运输体系。