第一章 中国共产党

第一节 组织机构

一、党的基层组织

1929年2月,中共遂平县委派西平县籍中共党员贾德言来上蔡,在城关创建上蔡县第一个党支部。1930年10月,因筹划配合红军北上漯河的军事活动不慎失密,上蔡党组织遭到破坏。

1931年6月,中共西平县委派贾德言来上蔡县无量寺乡七块店村,建立中共七块店支部,隶属西平县委。

1931年4月,遂平县共产党员吴治国、吴平治、刘介宇介绍傅学曾(无量寺乡堰南村人)加入中国共产党。次年4月,中共遂平县委派党员李莫斋、李恒州到上蔡,在傅庄学校建立中共傅庄支部,隶属中共遂平县委。

1933年5月,上蔡县地下党员李超凡(又名李冠英)、赵洪钧介绍赵振坤(齐海乡赵庄人)加入中国共产党。同月,赵振坤在本村发展李运良、李功、苏洪、苏贵良、王岑等人为共产党员,并建立中共赵庄支部,隶属中共西平县委。

1937年以后,中国共产党先后在上蔡建立工作委员会、特别支部,均在短时期内即遭到破坏。

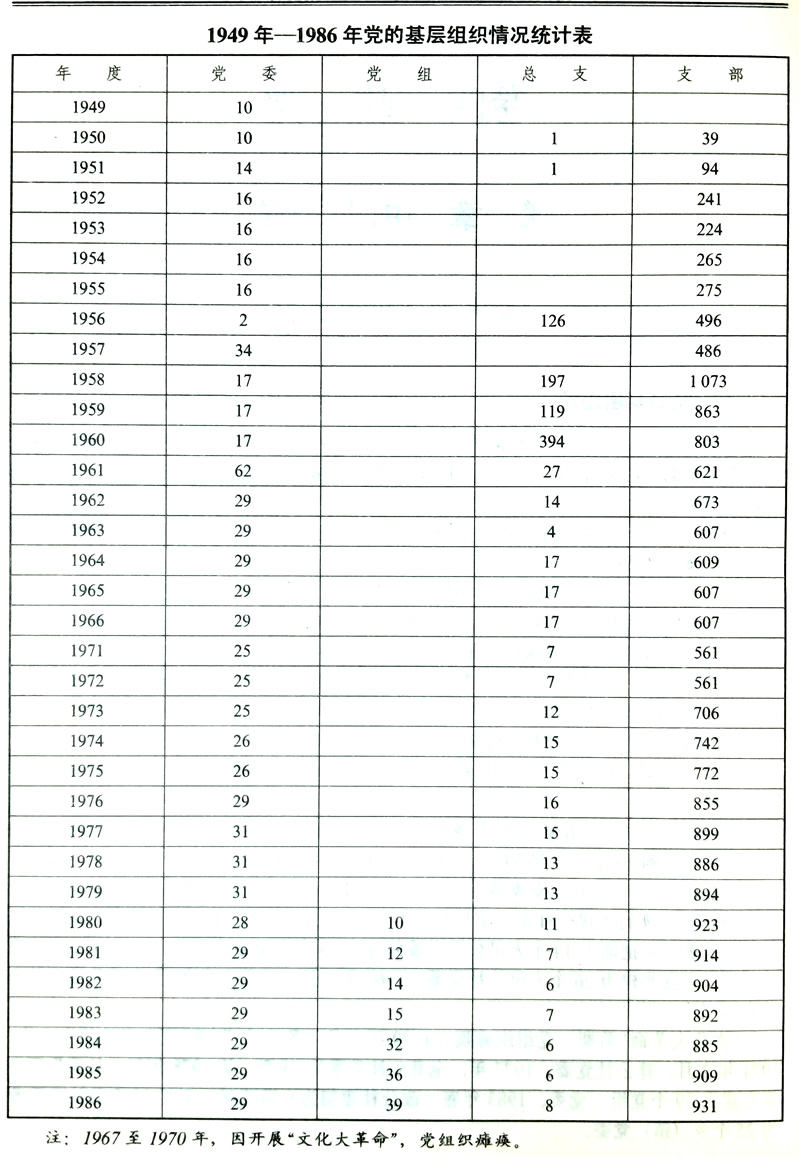

建国后,党的基层组织不断发展壮大。1949年底,全县已建9个区委。1950年11月,区委发展到13个、支部39个。1952年10月,全县设15个区委。1956年,撤销区委,全县建25个中心乡总支委员会。1957年3月,改中心乡总支委员会为33个乡镇党委。1958年,实行人民公社化,全县建立14个人民公社党委。1961年10月,全县重新设9个区委,并把原来14个人民公社党委分设为50个人民公社党委。1962年7月,撤销区委,全县改建为26个人民公社党委。1966年5月,县委又将26个人民公社党委合并为20个。

“文化大革命”前期,党组织瘫痪。1970年2月,各公社“革委”建立党的核心小组。1971年2月,建公社党委。1977年,全县公社党委为25个。从1978年起,县委先后在县直建立39个党组、党委。1983年底,改公社建制为乡镇建制,全县25个公社党委改为25个乡(镇)党委。

二、中共上蔡县委

民国28年(1939)10月,中共汝南中心县委派党员胡亮、张修范、李超凡等人到上蔡建立中共上蔡县工作委员会,胡亮任“工委”书记,张修范为组织部长,王伯重为统战部长。成员还有寇文谟、张吟塘。全县划为4个区,北区由王伯重负责,东区和城关区由寇文谟、张吟塘负责,南区由张修范负责。12月底,党组织遭破坏,王伯重被捕;胡亮、张修范、李超凡调回汝南;寇文谟、张吟塘赴豫东学习,中共上蔡“工委”解体。

民国30年(1941)4月,寇文谟、张吟塘受中共汝南地委指示,在五沟营成立中共上蔡县特别支部委员会,寇文谟任书记,王伯重任组织部长,张吟塘任宣传部长。后根据鄂豫皖边区组织部部长陈少敏指示,撤销上蔡“特支”。

民国33年(1944)底,在汝、蔡、遂边界建立中共汝蔡遂工作委员会,不久即遭破坏。

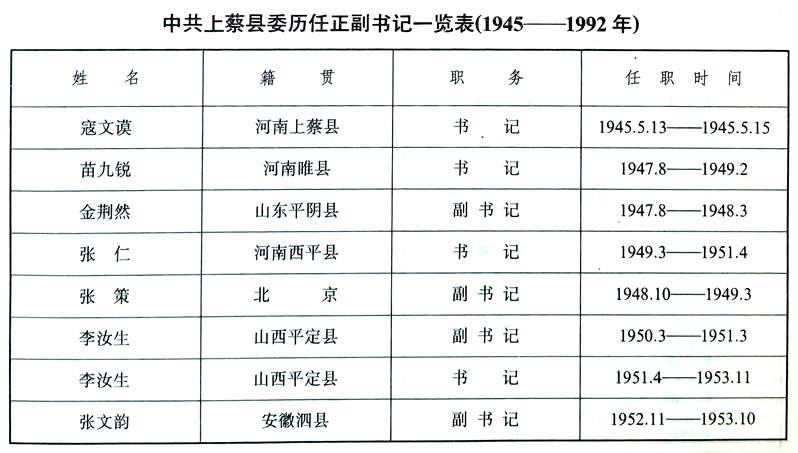

民国34年(1945)5月,新四军豫中支队(即128团)政委兼团长李世才率领128团,由水东到水西开辟抗日根据地,在郾城、上蔡、西平三县交界处建立郾上西边区抗日民主政府,同时成立中共郾上西边区委员会。5月12日,李世才在华陂乡史彭村组建中共上蔡县委员会,寇文谟任县委书记,王伯重为组织部长,张吟塘为宣传部长,王威为锄奸部长。成立后不久,因叛徒告密,县委组织惨遭破坏。寇文谟、王伯重被捕入狱,张吟塘等牺牲。

民国36年(1947)8月,豫皖苏区党委派一、三团开辟沙河以南新区,一团政委苗九锐、团长李跻清率部活动于崇礼乡高岳、大朱村一带。李汝生、金荆然、袁明德等从山西太行,张文韵、朱剑平等从华东区黄河大队先后来上蔡。8月10日建立中共上蔡县委员会和上蔡县民主政府,一团政委苗九锐任县委书记,金荆然任副书记,下辖6个区委。

民国37年(1948)10月,经中共七地委批准,在华陂乡建立中共洪河县委和洪河县民主政府。张策任县委副书记,王伯重任县长。下辖5个区委。

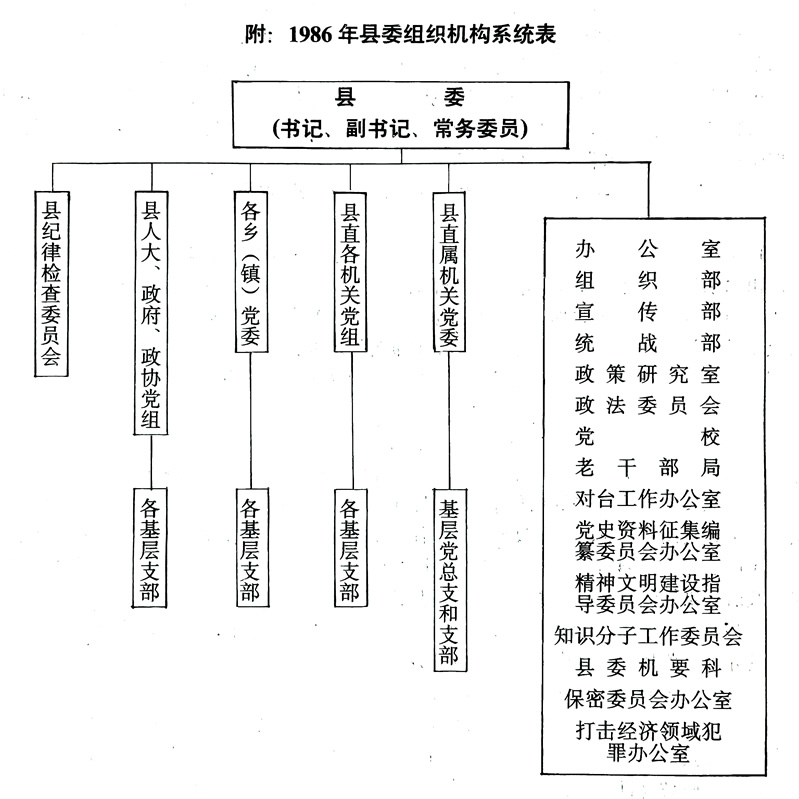

1949年春,上蔡县全境解放。3月17日,经汝南地委批准,在塔桥乡白圭庙村宣布洪河县并入上蔡县,并将政府机关迁至县城。县委由张仁、张策、李汝生、李惠民、韩开祥、王长明、严仲儒等7人组成。张仁任县委书记,张策为副书记。下设办公室、组织部、宣传部、武装大队4个机构。1950年春,设研究室,同年12月底撤销。1951年,设纪律检查委员会。1952年,设党训班(1958年,改为党校)。1954年,设统战部、农村工作部、财政贸易部、政法党组、县直属机关总支委员会。1958年,设工业部、生活福利部。同年7月,实行人民公社化,全县为一个联社,县委更名为中共上蔡县上游人民公社委员会。1959年4月,恢复中共上蔡县委员会,增设了文化教育部。此时,县委工作部门共14个。1960年底,精简机构,撤销文教部、财贸部、工业部、农村工作部、统战部。为了便于领导,1966年4月,设中共蔡沟工作委员会,作为县委的派出机构,负责指导蔡沟、杨集、崇礼、和店、东岸、党店、杨丘7个公社的工作。1966年5月,县委共设办公室、组织部、宣传部、统战部、农村工作部、监察委员会、政法党组、党校、县直属机关党委会等9个机构。

1966年秋,县委受“文化大革命”的影响陷于瘫痪。1970年3月,成立县革命委员会党的核心小组,行使县委职权。

1971年2月,召开中共上蔡县第三次代表大会,选举产生中共上蔡县第三届委员,县革委党的核心小组取消。1973年11月,撤销县革委办事组、政工组,恢复组织、宣传部、办公室。1975年,恢复县委党校。1978年设对台工作办公室。1979年,恢统战部。1981年,设老干部局。至1986年底,县委共设有15个工作部门。

第二节 重大政治活动

一、夺取政权

1927年第一次国内革命战争失败后,中国革命处于低潮。为发展革命力量,1929年月,中共遂平县委派贾德言来上蔡,从事建党工作。发展寇文谟、王伯重、张吟塘三名党员,在县城建立上蔡县第一个党支部。同时,西平籍共产党员于士箴以教书为掩护,在城关第一小学组织革命青年团体“民族解放少年先锋队”。同年秋,发展潘泉清、赵金亭、张修范等10余名团员,并建立共产主义青年团上蔡城关支部。1930年10月,党支部积极筹划配合红军北上漯河的军事行动,后遭敌人破坏。1931年6月,中共西平县委派贾德言来上蔡七块店,发展张子谦入党,并建立中共七块店支部。党支部积极开展农民运动,组织一个有20多人参加的农民英雄队,开展打富济贫的秋收斗争。队长王德功率领农民英雄队,打死地主王六,还劫了反动头子国民党上蔡县民团团长张松岩的马车和牲口。1932年4月至1933年5月,先后又建立中共傅庄、赵庄两个支部,发展党员31人。在党组织领导下,革命斗争日趋高涨。1932年秋,城关行业工人在共产党员张吟塘的领导下,挫败了县参议员刘鹤龄企图组建御用公会的阴谋。1933年,刘再次组建公会,并命令取销群众组织灶爷会,大肆征收商捐、警捐。厨业工人在党组织和厨业公会的领导下进行了斗争,提出“打倒土豪劣绅”、“向封建势力斗争”的口号。使刘鹤龄的阴谋再次破产。1937年秋,县政府以“抗税”罪逮捕厨业公会会长周占元及工人李振清等8人,中共城关支部发动市民、商贩、各行业工人1000多人罢工、罢市6天,城内大小商贩无一经营,四街之内冷冷清清,迫使反动政府不得不暂时免征苛捐杂税,并释放了被捕人员。

1939年春,党组织利用上蔡县财务委员会委员长李建中与县长李云的矛盾,通过共产党员万寿恒、李应安向李建中晓以民族大义,使李接受我党抗日统一战线的主张。李建中遂在白圭庙举办抗日青年训练班,并为训练班学员配备枪支,聘请共产党员、抗大学员郭锋主讲,为抗战培养了人才。1939年10月,中共上蔡工作委员会建立后,在百尺前王村组织互助社和贫民借贷所,宣传抗日思想,组织革命武装,开展抗日救亡活动。同年12月,中共上蔡工作委员会遭破坏,王伯重被捕,胡亮脱险。1941年4月,王伯重出狱后,以行医为名继续开展革命活动,在五沟营建立中共上蔡县特别支部委员会,领导当地的抗日活动。1944年12月,上级决定开辟汝(南)上(蔡)遂(平)抗日根据地,成立了中共汝上遂工作委员会。1945年5月,地方党组织积极配合新四军豫中支队,开辟抗日民主根据地,建立了中共郾(城)上(蔡)西(平)县委和抗日民主政府,同时,在史彭村组建中共上蔡县委。中共郾上西县委和抗日民主政府成立后,在史彭附近发动群众,组织起四个农会和50余人的民兵武装,开展赎地斗争,配合新四军豫中支队先后和日、伪、顽进行大小战斗10余次,在史彭南击溃维持会第三师,在百尺捕获维持会一个团,为赢得抗日战争的胜利做出了贡献。1945年6月,为了团结争取各方面的力量,迎接抗日战争的最后胜利,中共上蔡县委派组织部长王伯重打入上蔡人单欢为团长的自卫团内部,争取这支土匪武装为我所用,反戈抗日。王伯重向单欢晓以大义,使其接受我党的抗日主张,王伯重被单欢任命为参谋长。但由于副团长单汉东告密,单欢被日军杀害。1947年8月,豫皖苏军区一团开辟上蔡新区,在高岳建立中共上蔡县委和上蔡县民主政府,并组建了县武装大队和区武装队地方武装。1947年11月,豫皖苏区一团、分区骑兵团、县武装大队在蒋集击溃国民党上蔡县民众自卫总队,开辟了洪河以东解放区。同年底,县武装大队在塔桥击溃国民党上蔡县自卫总队,并乘胜追击,占据县城。之后,革命武装先后在杨丘、高庙、许集、黄泥桥、射桥、蔡沟、洙湖、黄埠等地与国民党上蔡县地方武装、地方土顽以及国民党暂编11师便衣团进行大小战斗几十次,并配合华东野战军在城北阻击增援开封之敌。1948年10月17日,再次攻克上蔡县城,国民党上蔡县政权彻底垮台。1949年3月,上蔡县全境解放。

二、巩固政权

1、剿匪反霸

1948年,经人民武装力量的打击,县境内大股土匪已基本被歼,但并未彻底消灭。到1949年3月,全县尚有小股土匪34股1350人,散匪1000余人,恶霸2000余人。为彻底摧毁国民党地方反动残余力量,1949年3月至1950年3月,全县开展了全民性的剿匪反霸运动。

1949年3月20日,县委召开区级干部会,部署剿匪反霸任务。4月,县委在东洪、五龙、洙湖等地进行剿匪反霸工作试点,7月,运动在全县普遍展开。运动中,一方面大力宣传“首恶必办、协从不问、立功赎罪、立大功受奖”和“坦白从宽、抗拒从严、自首缴械者从轻处理”的政策,另一方面组织武装小分队进行追剿。同时,号召人民群众揭发检举。到11月底,共歼灭大小匪首552名、匪众2000余名,缴获枪支5852支,子弹71 164发及其他军械。至此,剿匪的任务基本完成。12月,转入全面反霸清算阶段。首先确定斗争对象,组织群众诉苦诉冤。全县共召开斗争大会896次,斗争清算恶霸3613人,从地主恶霸手中清算回土地2万余亩,粮食200多吨。

通过运动,摧毁了匪霸势力,稳定了社会秩序,安定了人民生活,建立了209个乡政权和民兵组织以及1009个农民协会,培养和锻炼了一大批基层工作骨干。

2、土地改革

根据国家《土地改革大纲》和省委《土地改革方案》精神,上蔡县于1950年元月下旬开始进行土地改革。2月10日至3月10日,县委举办土地改革干部训练班。之后,在全县范围内,掀起了轰轰烈烈的土地改革的高潮。首先,依据有关政策划分了农村阶级,全县划为地主成分的6585户,划为富农成分的7406户,划为小土地出租者的1807户,划为中农的36078户,划为贫农的69839户。接着按照“中间不动两头平”的原则,共没收地主的土地327467亩、耕畜8304头、农具158150件、房屋70663间、粮食30788.1吨,占人口80%的贫农、雇农、下中农,分到了土地、房屋等生产生活资料。从此,长达数千年之久的封建土地制度被废除,实现了耕者有其田。

1950年12月23日,县委制定了《关于进一步充分发动群众,完成土地改革,颁发土地证》的工作方案。到1951年5月,确定了土地、房产所有权,胜利完成了土地改革的伟大任务。

3、镇压反革命

上蔡县各级人民政权建立后,被打垮的国民党反动势力并不甘心失败。他们到处制造谣言、刺探情报、杀害革命干部和进步人士。朝鲜战争爆发后,各种名称的地下军组织蠢蠢欲动,他们企图组织反革命暴动,推翻新生的人民政权;不法地主也大肆进行反攻倒算。为了巩固人民民主专政,根据上级指示,上蔡县从1950年12月到1953年进行了大规模的镇压反革命运动。1950年12月6日至9日,打响“镇反”的第一战役。县委组织公安干警和民兵统一行动,一举逮捕了267名罪犯,破获了“前进指挥所”、“中央十三军第四师”、“豫南游击总指挥部”、“人民救国军”等地下军组织,并迅速研究报请上级核准,处决了一批罪犯。接着又开展强大的宣传攻势,发动群众揭发、控告反革命分子和恶霸地主的罪恶。1951年3月9日至10日,第二战役开始。此战役把经乡、区、县逐级审批的1031名罪犯全部捕获。与此同时,群众还自觉起来捕捉了罪恶昭彰的反革命分子176名。公安部门根据《惩治反革命条例》的规定迅速进行审理,及时公开地处决了一批罪犯。1951年5月至8月,县委根据上级指示精神,全县进一步开展了强大的宣传攻势,并加强对反属的教育工作。此间,有近200人交出了武器、证件,向人民低头认罪。人民群众检举反革命分子339名,从外地捉回土匪恶霸135名。

1951年4月,在“镇反”运动的同时,对反动党团进行登记。到1952年5月,共登记反动党团骨干896人,国民党军官954人,国民党行政人员504人,反革命分子129人,宗教神职人员113人,青帮分子199人,政治嫌疑分子71人,道首1079人,特务2020人。

根据“镇反”进展的情况,1952年12月29日,县委成立“镇反”办公室,领导“镇反”后期肃清残敌的工作和取缔反动会道门工作。主要是对反动会首和骨干分子进行集训和悔过登记,对极少数思想反动、不思悔改、民愤极大的首要分子,采取大会控诉斗争和就地审判的方法,给予严厉镇压。

上蔡县的镇反运动,共打击各种反革命分子6652名,缴获机枪4挺,步枪297支,手枪2019支,手提枪10支,钢笔枪1支,各种子弹29981发,手榴弹1985枚,各种证件19961件。给国民党反动残余势力以毁灭性的打击,从根本上巩固了新生的人民政权。

4、抗美援朝

1950年6月25日,美帝国主义发动侵朝战争,把战火烧到我国边境鸭绿江边,对我国安全造成了严重威胁。在毛泽东主席的号令下,全国人民迅速掀起了抗美援朝、保家卫国运动。10月11日,县委召开党员代表会,号召全县党员和人民群众克服“恐美”思想,增强民族自尊心。党代会后,经过诉苦、回忆对比,激发了全县人民的爱国热情。1951年2月1日至8日,商界在纸烟业工会主席刘超群、京货业工会主席吴子衡的倡导和带领下,率先捐献人民币1000万元(旧币)、银元80余块、金银器皿10余两。至3月25日,全县各界共捐款3824.13万元、金银400两、银元90块。在进行捐献的同时,广大农村还订立一户一组生产规划,开展爱国生产竞赛活动,以实际行动支援抗美援朝斗争。1951年3月8日,县妇联组织妇女分片定点,举行声势空前的抗美援朝示威游行,号召全县妇女积极行动起来,支持动员自己的丈夫、儿子、兄弟报名参军参战。在抗美援朝运动中,上蔡县有1908名优秀儿女入朝参战。4月,各级党组织和政府、各人民团体、机关学校组织宣传队,深入大街小巷、田间地头宣传抗美援朝的伟大意义。5月1日,全县各地举行示威大游行,参加人数达328668人,有501740人签字拥护五大国签订和平公约。到1951年12月,全县共捐献飞机、大炮款276456212元,抗美援朝慰问金7786598元,银元645块。

5、民主运动

1951年冬至1953年春,在全县范围内开展了轰轰烈烈的民主运动。民主运动的目的主要是为了从政治上打倒敌人,教育广大干群树立长期对敌斗争观念,克服官僚主义,密切干群关系,巩固人民内部团结,建立健全民主制度,为以后进行大规模生产建设创造条件。

全县的民主运动分两批完成。第一批从1951年冬到1952年底,完成160个乡。第二批剩下的84个乡,从1952年10月到1953年2月结束。运动开始之前,县委在四区大谢乡、十三区麦仁乡进行了试点。在此基础上训练3900多人的骨干深入各乡开展工作。第一步,进行对敌斗争。首先确定斗争对象,发动群众进行诉苦,并对敌人进行“查管制,查破坏,查漏网”,重点打击土匪、恶霸、特务、反动党团骨干、反动会首五种敌人。第二步,民主检查。由乡主要领导在乡代表、乡委员会上作检查,然后在群众大会上作检查,虚心听取群众意见,接受群众监督。第三步,民主建政。在对敌斗争民主检查的基础上,划分选区,选出代表召开代表会进行选举,建立民主政权。

通过民主运动,打击了敌人,提高了干群的阶级觉悟,密切了干群关系,在各乡建立了党的基层组织,民主选出乡级五大系统(党、团、青年、武装、妇女)干部1933人,巩固了基层政权。

三、“三反”、“五反”

1951年12月至1952年12月,在全县干部中以整风形式开展反贪污、反浪费、反官僚主义的“三反”运动。

1952年元月上旬,县委召开扩大会,决定在县直机关开展“三反”运动,对干部中存在的官僚主义、铺张浪费和贪污行为进行检查。3月,县委成立“三反”、“五反”办公室。4月,先后两次召开站队会议,对干部的情况进行摸底。8月,“三反”运动形成高潮。8月10日,县委召开整风会。县委领导首先进行自我检查和相互开展批评。然后由到会各区领导及县直单位对县委领导进行批评,帮助整风。8月15日至31日,召开第一期有841人参加的县、区干部整风会议;9月7日至15日,召开第二期有545人参加的县、区干部整风会议;11月25至12月3日,召开县委扩大会,参加此次整风会议的区、乡干部共785人。经过这四次大的整风会议,“三反”运动胜利结束。运动共分为三个阶段。第一阶段是民主检查阶段。首先由领导带头检查,启发引路。然后层层检查,人人检查。主要是反对官僚主义和铺张浪费。第二阶段是反贪污斗争阶段,主要是清查贪污分子、查实定案和退赃处理。第三阶段是建设阶段,组织干部谈体会、挖根源、树立爱国家、爱集体、爱护公共财物的共产主义思想,并对每个干部进行思想鉴定。全县参加“三反”运动的县、区、乡干部达2325人,共查出贪污金额416617526元(旧人民币、下同)。其中贪污10万元以下的297人,百万元以下的279人。百万元至伍百万元者10人,千万元以上者1人。铺张浪费折款624951 450元。腐化堕落的8人,捆打群众恶霸作风严重者283人。另外有520人交待出739件新问题。运动采取普遍检查、人人过关的方法,提出“人人都有问题需要解决,人人都要帮助别人解决问题”的口号,把干部中存在的问题看得过于严重。但在查证处理上,实事求是,从宽处理,有24人受到不同的刑事处分,87人受到党政纪律处分。

反对行贿、反对偷税漏税、反对盗骗国家财产、反对偷工减料、反对盗窃国家经济情报的“五反”运动,稍后于“三反”运动,于1952年3月在工商业中开展。经过普遍检查揭发,对有严重错误的人进行了批判斗争。运动开展不久即停止。

四、社会主义改造

1、对农业的社会主义改造

上蔡县对农业的社会主义改造从1952年春开始,到1956年结束,经过互助组、初级社、高级社三个阶段。

1951年初,土地改革完成后,分到土地的农户由于基础差、家底薄,继续发展生产存在着许多困难。有的为了生计,甚至开始变卖分到不久的土地,农村中开始出现两极分化的局面。为了解决这个严重问题,县委根据党中央的指示,发出了组织起来、发展生产,走互助合作化道路的号召。1951年冬,即出现了由农民王爱(女)组织的第一个互助组。

1952年初,县委开始派出大批干部下乡,加强对互助合作运动的领导。到1953年,全县办起了临时性、季节性和常年性的互助组18043个,入组农户86025户,占总农户的65.3%。在互助组内,每户仍然各自占有土地和其他生产资料,实行集体劳动和对牲畜、农具的共同使用。1953年,和店区张秀峰在互助组基础上,正式创办上蔡县第一个初级农业生产合作社。1954年初,县委根据中央《关于发展农业生产合作社的决议》,在十区王爱(女)、八区张秀峰、七区冀老二、十二区岳运成等互助组,试办22个“土地入股、地劳分红”的初级农业生产合作社。之后,县委举办7期“社架子”训练班,共训练2174个“社架子”、6766名骨干,为全面建社作好了充分准备。到1955年底,全县办起2609个半社会主义性质的初级农业生产合作社,入社农户120235户,占总农户的95.8%。1955年秋,县委积极引导农民前进,以冀老二等17个初级社为重点,试办取消土地报酬的完全社会主义性质的高级社。到1956年底,全县办起了484个高级农业生产合作社,入社农户139248户,占全县农户的99.7%。从此,对农业的社会主义改造工作胜利完成。

2、对资本主义工商业的社会主义改造。

建国后,本着“利用、限制、改造”的政策,沿着国家资本主义道路,对私营资本主义工商业进行社会主义改造。1953年,县委组织全县工商业者学习贯彻上级关于活跃市场的六项措施和新税制,解除工商业者的思想顾虑,使其积极经营。1954年,组织工商业者学习国家过渡时期的总任务和宪法草案,引导他们走组织起来的道路。当时,经营酒类、煤油、食盐的工商户大都纳入了国家资本主义的轨道。全县23个牲畜交易所经过改造保留17个,政府派17名干部进行管理;24个棉布经销店经过改造保留9个,其他转向农业;2户百货业也纳入国家资本主义轨道。1955年,贯彻“统筹兼顾、全面安排、积极改造”的方针,通过各种不同形式,初步将全县私营工商业者,纳入国家计划轨道,改造工商业户806户,占工商业总户数的60.19%。

1956年,县委召开各种会议,传达贯彻对私改造政策,并训练骨干140人。接着进行清产核资。最后,根据各行业情况,分期分批地改造成合作商店、公私合营等高级形式。到这年2月底,改造私营商业1329户,占总户数1382户的96.16%;工商业人数1717人,占总人数的98%。之后,进行人事安排,评定工资,合理分布商业网点,建立规章制度,开展劳动竞赛。至此,对私营工商业的社会主义改造胜利结束。

3、对手工业的社会主义改造。

对手工业的社会主义改造,是在对农业和资本主义工商业的社会主义改造的过程中逐步进行的。1952年,建立3个手工业生产社,共117人。1954年3月24日至月底,县委召开手工业者代表会,成立上蔡县手工业劳动者协会,宣布对手工业进行社会主义改造。4月,各区手工业者协会相继建立,会员达1694人。5月“劳协”组织手工业者学习国家过渡时期的总路线和宪法草案,引导他们走组织起来的道路。1955年,铁、木、竹等26个行业共341人建立了8个手工业生产社、23个生产小组。到1956年3月17日,县宣布对手工业的社会主义改造完成。全县共建立起铁业社、木业社、缝纫社、皮革社、染业社、建筑社、竹业社、鞋业社、丝罗社、针棉织社、工艺社、毛笔社等26个手工业生产社、24个手工业生产小组和3个手工业供销合作社,从业人员共2117人,占手工业者总数的98%。

五、审干、肃反

1、审干

1955年8月,成立审干委员会,审干工作正式开始。首先在县人委和周集区进行试点,然后分批在党政机关、企事业单位及中小学教师中进行。1959年5月结束。

全县4008名国家干部、医务人员和中小学教师中,确定为审查对象的949人,占干部总数的23.7%。通过审查发现有问题的728人,其中原为国民党员的174人,三青团员的245人,国民党警宪人员的175人,参加反动会道门的48人,参加反动组织和有反动活动的76人。此次审干,弄清了干部的政治面貌和经历。

2、肃反

1956年1月9日,县委召开肃反工作预备会议,训练骨干。4月,肃反工作全面铺开,到1959年5月与审干工作同时结束。肃反运动是在审干基础上开展的,并与审干交叉进行。运动在国家机关、企事业单位和中、小学教师中分三批进行,共11143人参加。经群众检举揭发,确定为肃反对象的共633人。经过审查,定成反革命分子的280人,其中特务分子7人,国民党军警宪人员55人,反动党团骨干79人,反动会道门道首4人,土匪恶霸6人,杀人犯22人,反革命暴动分子79人,现行反革命分子3人,其他坏分子15人。运动中搜缴枪弹、金银珠宝和反动证件共2071件。通过肃反,纯洁了党的干部队伍,澄清了干部职工的政治面貌。但在运动中存在着夸大事实的现象,有些起义投诚人员也被作为肃反对象予以清理,还有的为一般的社会关系问题,也长期审查,未做结论,影响了他们的思想情绪。

六、整风运动和反右派斗争

1957年5月,县委根据中共中央关于整顿党的作风的指示精神,制定整风运动规划,并进行一系列准备工作。7月,县委组织县直机关、群众团体的干部和学校教师学习毛泽东主席《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的报告和党中央关于开展整风运动的指示。11月,县委成立整风领导小组,下设办公室。县直各单位、各乡镇也成立相应的组织。同时,全县培训整风骨干551人。

1957年11月23日至1958年1月15日,县委集中县直机关、各乡镇干部及学校教师共188个单位5754人到县城参加整风。运动采取大小会座谈、个别谈心与层层发动相结合的方法,利用专题鸣放、意见箱、大小字报、诗歌、漫画、大会演讲、文艺演出、办展览等多种形式向党提意见。据统计,共写出大小字报1070多万张,提出各种意见1374多万条。1957年12月19日,县委召开由1384人参加的县、区、乡三级干部会议,县委书记孙健三作整风动员报告。大会鸣放8天,共提意见34566条。此后,整风运动迅速在全县展开。

在整风运动中,上蔡县广大党员干部和群众,真心实意帮助党整风,向各级领导提出大量的有益的批评建议,只是出现了一些违背社会主义制度的过激之词。而极少数资产阶级右派分子,乘机利用大小字报向党和社会主义制度大举进攻。县委根据党中央的指示,重新调整和充实了各级整风领导机构,训练了833名党团员和积极分子队伍。1958年元月,召开县直机关全体干部、学校教师大会,县委书记孙健三作了《保卫党、保卫社会主义事业,全体党团员、工作人员立即行动起来,坚决打退资产阶级右派分子的猖狂进攻》的报告,全县开始了反右派斗争。运动首先在教师队伍中进行,之后,逐步在党政群团、企事业单位中展开。运动中,全县共划右派分子837人、反社会主义分子679人。其中判刑4人,管制9人,按反革命处理151人,劳动教养25人,监督劳动490人,行政撤职察看46人,撤职留用73人,降职降薪1人,开除党籍72人,开除团籍98人,作其它处理的35人。运动中自杀3人。

上蔡县的整风运动和反右派斗争于1959年4月结束,历时近两年。通过这次运动,使广大干部党员转变了领导作风,改进了工作方法,提高了工作效率,对少数资产阶级右派分子的猖狂进攻予以反击。但由于把敌情估计得过于严重,把大量的人民内部矛盾当成敌我矛盾,把许多正确批评和建议视为右派进攻,使反右派斗争严重扩大化了,误伤了不少同志和朋友。1962年到1964年,根据中共中央关于分期分批给右派分子摘掉帽子的指示,上蔡县也先后给部分右派分子摘掉帽子。但由于“左”的思想影响,反右派斗争中的问题未能得到彻底解决。1979年至1981年,根据上级指示,对全县右派分子全部给予改正,并落实了政策。

七、大跃进和人民公社化运动

1958年3月,在整党整社基础上,提出了小社并大社的要求。原大吴乡等4个高级社于4月12日合并成一个两千多户的大社,原赵集乡于5月中旬将全乡15个农业社并成4000多户的集体农庄。6月份,县委两次召开三级干部会,推广经验,掀起并社高潮。到7月17日,全县建成超美、超英、红旗、红光、星火、上游、火箭、前进、钢铁、东风、燎原、卫星、电力、洪河14个人民公社。1958年10月,建立上蔡县上游人民公社联社,县委宣布,全县实现人民公社化。

在建设人民公社的过程中,1958年4月,县委制定上蔡县全面跃进规划,提出“以乘卫星、驾火箭 的速度,四面八方齐跃进,苦战一年,实现千斤县,三年内实现地方工业化,使农业、水利、手工业生产实现机械化和电气化”的奋斗目标,开始了上蔡县的大跃进运动。在实现人民公社化后,大跃进运动达到狂热程度。7月19日,县委重新修改上蔡县跃进规划,提出1958年粮食亩产保证1500斤,力争2000斤,总产保证24亿斤,力争32亿斤;1959年粮食亩产5000斤,力争7000斤,总产保证79亿斤,争取111亿斤。对工业、文教卫生、交通邮电等部门都提出了严重脱离实际、耸人听闻的指标。

这年秋,全县30万劳力组成121个大兵团,分为秋收、深翻、施肥、播种547个专业队投入“三秋”生产。锁门下地、搬家到田,男女老少齐出征,白天红旗招展,夜晚灯火通明,组织军事化,行动战斗化,生活集体化。全县80%的土地深翻1.5至2尺;施肥亩均3万斤以上,小麦下种量均在30斤以上,多者几百斤,上游基层社指挥田下种量达1500斤。

8月,全县组织2万人到确山大办钢铁。9月上旬,建成1000座小土炉投入生产。11月,县又动员1.4万人到南汝河捞铁沙,在王会庄建小土炉30座进行炼铁。同时,全县各地建土炉5990座,把群众献出的铜铁进行冶炼。全县还掀起以滚珠轴承为中心的工具改良运动,开展竞赛,插红旗、拔白旗。共改、仿制各种工具367450件,生产轴承480931套,安装轴承工具86973件。全县建成各类工厂5990个,工人达51364人。另外,全县办托儿所951个,幼儿园755个,幸福院437个,公共食堂1760个。

在大跃进的形势下,还大搞反瞒产,实行高指标高征购。1959年,全年粮食征购完成10791万斤,人均154斤;皮棉完成600万斤,人均8.5斤;油料完成1040万斤,人均15斤。由于高征购,到1959年8月,全县已有281个食堂面临断炊,一些大队连种子粮也没有。根据这种情况,县领导本应针对实际予以冷静考虑,但高度膨胀的左倾蛮干思想不仅没因此而收敛,相反却继续向纵深发展。1959年8月18日至21日,县委召开扩大会,批判右倾思想,在党内外开展反右倾教育,对坚持实事求是的干群称之为“右倾”进行批判,使浮夸风进一步蔓延滋长。“一斤玉米做5斤馍”、“百斤芝麻杆榨10斤油”、“百斤红薯秧磨15斤面粉”等五花八门的捷报频传。加上这年秋季大旱,人民生活处于极度困难之中,因营养不良,导致疾病相继发生,特别是浮肿病患者为历史所罕见。到1960年3月,全县共发生浮肿病人2756例,县、社、大队建医疗站413处,对病人进行集中治疗。1959年冬到1960年春,全县非正常死亡人数达14372人。这是“五风”(共产风、浮夸风、高指标、强迫命令风、瞎指挥风)造成的严重恶果。使广大群众生命财产遭到了极大的摧残和损失,这就是全国闻名的“信阳事件”。

“信阳事件”的发生,引起了党中央和各级领导的极大震动。为了纠正“信阳事件”的错误,根据上级指示,县于1960年5月,开始了民主补课和整风整社运动。到1961年3月结束。运动中,全县共集训3700多名干部(含大小队干部),运用大鸣大放、大揭发的形式,纠正“五风”的错误。全县犯有不同错误和罪恶的干部共4312人,占全县27100名干部的15.9%,需要受各种处分的1779人,占6.5%。由于“信阳事件”的复杂性,加之民主补课没有经验,运动存在着扩大化倾向。根据上级指示,县委坚持从团结的愿望出发,在充分调查研究的基础上,实事求是地按照党的政策进行处理。最后定案,受到各种处分的干部只有534人,占全县干部总数的2.01%。

八、社会主义教育运动

上蔡县的社会主义教育运动于1962年12月开始到“文化大革命”前夕结束,运动共分为两个阶段。

第一阶段,从1962年12月开始。全县自上而下训练干部32000人,深入农村分两批开展运动。第一批开展253个大队,第二批开展177个大队。具体步骤:首先处理人民内部矛盾。通过传达文件、宣传政策、开展批评,帮助干部改正错误、放下包袱、搞好经济退赔。然后经过扎根串联,组织贫下中农阶级队伍,开展对敌斗争。把矛头对准地、富、反、坏分子,打退资产阶级猖狂进攻和封建主义复辟活动。

第二阶段,根据1963年5月中共中央《关于目前农村工作中若干问题的决定草案》(简称《前十条》)和1963年9月中共中央《关于农村社会主义教育运动中一些具体政策规定草案》(简称《后十条》)的精神,社会主义教育运动转入以“清经济、清政治、清思想、清组织”为主要内容的“四清”(后称“大四清”)运动阶段,以解决当时社队干部存在的“四不清”问题。1963年12月底,县委召开扩大干部会,学习文件,提高认识,“查情况、放包袱”;“洗手洗澡、轻装上阵”。尔后组成工作队,深入生产队开展以“清账目、清仓库、清财物、清工分”(后称“小四清”)的经济清查工作。发动群众,揭发干部四不清问题。同时,对借地、包产到户、副业单干等所谓的资本主义倾向进行制止,把社员多分的自留地收回。

1964年9月,根据上级指示,县委抽调975名国家干部成立社教分团,由县委书记张玉润带领,赴信阳县明港公社开展社教试点,县内的“小四清”暂告一段。12月,县委召开县社两级干部会,大揭“四不清”的盖子,县委常委带头放包袱,其他干部也进行放包袱和经济退赔。此次会议共到会577人,退出现金48628元,粮票12172斤,还有一部分物资。会后,县社两级抽调690名国家干部组织“四清”工作队,深入农村生产队继续开展“小四清”运动。

“四清”运动,对广大干部群众进行了一次社会主义方向教育,巩固了农村的社会主义阵地。对干部的经济问题进行了清查。但在运动中把干部的经济问题看得过于严重,对农村基层干部的要求过高,因此使不少基层干部受到不应有的打击。

九、“文化大革命”

1966年6月16日,县委宣传部向全县中、小学发出通知,宣布上蔡县的“无产阶级文化大革命”首先在中、小学校开始。县委派出文化革命工作小组分别进驻上蔡高中、上蔡一中和城关合作中学,领导学校无产阶级文化大革命”。主要内容是批判声讨所谓的“三家村”(即邓拓、吴晗、廖沫沙)的反党罪行,学习《中国共产党中央委员会通知》(即五、一六通知),批判学术界、教育界、文艺界、新闻界、出版界的资产阶级反动思想和所谓反动“学术权威”。8月8日,县委组织全县中、小学教师在上蔡一中传达中共中央《关于无产阶级文化大革命的决定》(简称《十六条》),“无产阶级文化大革命迅即在全县掀起高潮。10月,中小学纷纷成立红卫兵、红小兵组织,机关、工厂、农村造反组织也相继成立。他们臂戴红袖章,走上街头,张帖大字报。在批判资产阶级“旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯”(简称“破四旧”)的口号下,古书及古装戏服装、道具被焚毁,文化古迹被破坏。各种名目的“战斗队”、“战斗兵团”、“司令部”在保卫毛主席、保卫党中央的招牌下,互相攻击,形同水火,大字报铺天盖地。他们借“文化大革命”之机为所欲为,在“横扫一切牛鬼蛇神”的口号下,不少干部、知识分子、艺人被揪斗、挂牌游街,遭到残酷的人身攻击和人格污辱。12月,县委召开公社书记和县直干部大会,传达省委关于“文化大革命透气会议”精神,宣布党、团组织停止活动,由群众组织指导单位生产和工作,全县各级党组织陷入瘫痪状态。12月17日,全县中、小学“停课闹革命”,中学师生纷纷外出串联,到北京接受毛泽东主席检阅。1967年1月10日,县建立上蔡县文化大革命领导小组,县委副书记周培霖任组长。2月,受上海“一月夺权风暴”的影响,全县掀起大抢公章风潮,工厂、农村、机关、学校的造反派组织都逼着本单位的主要领导将公章交出,名之曰“夺权”。县委、县政府的公章也被群众组织抢走。造反组织“夺权”后,把斗争矛头指向“走资本主义道路的当权派”。各部门的领导被罢官,主要领导被揪斗、戴高帽子游街、“坐飞机”,使这些同志遭受了严重的人格污辱和肉体摧残。2月,县人民武装部派员到县高中表态,支持上蔡高中造反组织-韶山公社。3月,县人民武装部奉命介入地方文化大革命,执行三支两军(支左、支工、支农、军管、军训)任务,建立上蔡县抓革命促生产第一线指挥部,代行政府职能。县武装部长李德瑞任指挥长。7月中旬,中国人民解放军8212部队派员到蔡,支持上蔡高中另一造反组织一上高红旗。从此,与河南省造反总指挥部(简称“河造总”)同一观点的韶山公社和与河南二七公社同一观点的上高红旗两大造反组织形成尖锐的对立,全县各地的群众组织也随之分裂成两大派。7月25日,河南二七公社在派性斗争中获胜,与河南二七公社同一观点的造反组织遂在各个单位掌权,并在全县范围内组织批斗县委副书记周培霖、组织部长梁心栋、副县长季元庆、谢冠臣及其在本单位的“代理人”。不久,另一造反组织“红联”,从二七公社分裂出来。各派均成立了文攻武卫指挥部,他们之间互相攻击,社会呈现出严重的混乱局面。

1968年3月17日,造反组织上高红旗、红联、韶山公社两派三方的头头及县委部分领导干部赴省会郑州参加学习班,讨论协商实现革命大联合。经过一个多月的讨价还价后达成一致意见,5月4日成立上蔡县革命委员会。接着县直各单位、各公社亦先后成立了革命委员会。6月,清理阶级队伍开始,各级举办各种类型的学习班。在揪斗“叛徒”、“特务”、“反革命分子”和没有改造好的地、富、反、坏分子中,又出现了严重的违法乱纪现象,不少干部、职工、教师遭到批斗和殴打。全县有22人在清理阶级队伍中自杀。革命委员会成立后,全县掀起大学毛主席著作高潮,到1970年底,共发放《毛泽东选集》14万套,毛泽东著作单行本120万本,《毛主席语录》41万本。办学“毛著”学习班1075期,轮训县、社、队干部和学习“毛著”辅导员34600人,参加家庭学习班56万人。在学习“毛著”当中,人人联系实际,改造世界观,狠斗私字一闪念;人人争做好事,争当好人,不计名利,不计报酬;人人手捧“红宝书”(《毛主席语录》本),早请示、晚汇报,一天三祝愿,搭“忠”字棚,唱“忠”字歌、跳“忠”字舞;人人胸前佩戴毛主席像章,到处是红色标语,处处是毛主席像,对革命领袖的崇拜日益庸俗化。1968年9月,工人、贫下中农毛泽东思想宣传队进驻全县中、小学管理学校,领导学校的斗、批、改(斗党内走资本主义道路当权派,批判资本主义,批判修正主义,改革教育、改革文艺、改革一切不适应经济基础的上层建筑)。10月,开封市542名知识青年来上蔡插队落户,“接收贫下中农再教育”。到1980年,全县接收本县和外地知识青年4670人。这些人先后通过招生、招工、征兵得到安置。1968年12月,根据山东省侯庆林、王振余“把公办中、小学下放到公社、大队来办和教师回原籍的建议”,县革命委员会动员全县中、小学教师回原籍再分配。1969年4月,中、小学教师相继下放到所在社、队学校任教,造成了教师队伍的思想混乱,使教学质量严重下降。与此同时,根据“我们也有两只手,不在城镇吃闲饭”的典型经验,到1969年6月,全县508户2122名城镇居民和446名机关干部、医生、教师到农村安家落户。1970年2月至9月,开展打击现行反革命、反对贪污盗窃、反对投机倒把、反对铺张浪费的“一打三反”运动,并以此为主要内容,发动群众,实行开门整党,彻底揭发党内阶级斗争的盖子。全县揭发出重大反革命案件48起,贪污和投机倒把计款314万多元,粮票33万多公斤,布票7.9万尺,其中贪污千元以上的485人,5千元以上的10人,万元以上的2人。县先后召开6次宽严处理大会,对认定是党内走资本主义道路的带头人、现行反革命分子和蜕化变质分子进行处理。运动中共有20人自杀身亡。

1971年2月14日至18日,召开中共上蔡县第三次代表大会,选举产生中共上蔡县第三届委员会。到10月,全县20个公社先后召开党员代表会,选举产生公社党委会,各级党组织的活动开始恢复正常。5月19日至6月3日,县委召开三级干部会,学习毛泽东主席《我的一点意见》,批判陈伯达的反党罪行,全县开展批陈整风运动。“九·一三”林彪叛逃事件发生后,县委举办学习班,批判林彪反革命集团的政变纲领《571工程纪要》和阴谋篡党夺权的罪行。1974年2月,传达中共中央文件和毛泽东主席《给江青的信》,在批林整风的基础上,开始批林批孔。县、社、队及各机关成立理论小组,组织理论队伍,举办政治夜校和阶级教育展览,召开各种形式的批判会,批判林彪反党集团的罪行,批判资产阶级意识形态-孔孟之道,联系实际“评法批儒”,街头又出现了大字报的海洋。1975年底,开展教育革命大辩论,以公社为单位,分期办学习班,批判教育战线上的所谓“奇谈怪论”,实际上是把矛头对准邓小平。1976年3月,根据中共中央文件精神,开始批邓(小平)、反击右倾翻案风。4月,掀起以天安门事件为代表的反对“四人帮”的抗议活动。根据上级指示精神,全县开始追查与天安门事件有关的人和事,追查所谓“反革命政治谣言”,把“反击右倾翻案风”运动推向高潮,县内形势又趋于动荡。9月9日,毛泽东主席逝世,全县人民陷于极大的悲痛之中。9月18日,县委召开沉痛悼念毛泽东主席逝世广播大会,全县设24个会场,共十余万人参加。10月6日以华国锋为首的党中央一举粉碎江青反革命集团,历时十年的文化大革命结束。

十、拨乱反正

粉碎“四人帮”后,开展“揭、批、查”运动。深揭狠批“四人帮”的滔天罪行。全县共召开批判会27000多场,320万人次参加;办专栏16000多个,写批判文章39万多篇。县委抽调700多名干部组成工作组,深入基层,认真清查与“四人帮”有牵连的人和事。1977年5月27日和6月16日,两次召开处理大会,对追随“四人帮”干坏事的人进行严肃处理。接着开展“一批双打”(批判“四人帮”的谬论,打击经济领域犯罪活动,打击阶级敌人的破坏活动)运动。各行业、各部门结合实际系统地批判谬论,肃清流毒,对148名犯罪分子给予了刑事处分,对250名有破坏活动的阶级敌人进行了批判斗争,对42名有问题的人实行了强制劳动。另外,对“文化大革命”中突击发展的2448名党员重新评论,甄别复议;对突击提拔的263名国家干部,也全部给于复查,重新认定。

1978年5月,《光明日报》发表特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》,《人民日报》及全国各大报纸都进行了转载,在全国引起强烈反响。县委及时召开各种会议,部署学习讨论。县委党校举办学习班,轮训党员干部,培训骨干,在全县开展“真理标准”的讨论,批判“两个凡是”(凡是毛主席作出的决策,我们都坚决拥护;凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循),否定了以“阶级斗争为纲”的论点,为全面拨乱反正作了理论和思想上的准备。县委根据十一届三中全会精神,先后建立了一系列机构,落实党的各项政策,平反冤、假、错案。经查,“文革”中造成的冤假错案共3279人,其中国家干部职工890人,农村干群2389人,对此全部予以平反;另外还有567人被错捕错判,对其中80人宣布无罪,其余给予改判;有58人补发了工资,共补给76685元;恢复城镇户粮关系127户399人,恢复公职70人,恢复党籍11人;迫害致死的46人全部平反,并安排子女44人。1959年在反右倾中被划为“右倾”受到处理的67人全部给予平反;1957年所划的右派全部给予改正。其中安置工作的334人,恢复党籍的106人。审干中受处理的和历史老案也都给予重新审理,妥善解决。对地主、富农全部改变成份;对地,富、反、坏“四类”分子全部摘掉帽子。党对知识分子、工商业者、宗教界人士和海外侨胞等统战政策也都得到落实。

在深入揭批“四人帮”的同时,党的工作重心转向以经济建设为中心的轨道上来,明确指出了“不再搞政治运动,集中力量发展生产力”。1979年1月,县委贯彻中共中央《关于农村若干问题的决定》,允许社员承包土地,划时代的农村经济体制改革开始在上蔡县进行。到1980年,全县农村普遍建立了各种形式的生产责任制,由开始的“小段包工、定额计酬”到“包产到组户、联产计酬”。1981年,全面实行“包产到户”、“大包干”的形式。农村经济体制的改革,大大调动了农民的生产积极性。到1985年,全县从事种植业、养殖业、加工业、运输业、建筑业和服务业的专业户达537户、3173人;经济联合体350个、1922人。广大农民在抓好粮食生产的同时,努力发展多种经营。1985年,农村居民纯收入13263.1万元,人均232.6元。1980年以后,贯彻“调整、充实、整顿、提高”的八字方针,对工业结构和各种比例进行调整,使之进一步趋向合理。在企业内部全面推行厂长(经理)负责制,大力发展乡村工业。与此同时,对商业财贸体制也进行了改革:放宽经营政策,实行计划调节和市场调节相结合,以国营经济为主,积极发展集体、个体商业、服务业,从而补充了国营供销商业、服务业的不足,活跃了农村市场。

第三节 历届代表会议

一、党的代表会议

1950年10月11日至26日,中共上蔡县第一次代表会召开,出席代表117人,列席代表51人,会议就当前的形势、整顿工作作风问题进行了学习讨论,并作了总结,部署了以后工作。

1953年11月16日至23日,中共上蔡县第二次代表会议召开,出席代表321人,列席代表48人。县委书记张文韵作了《过渡时期总路线和总任务》的报告,县长袁明德作了《关于实行粮食计划收购和供应的有关政策》的报告。

1955年7月1日至4日,中共上蔡县第三次代表会议召开,传达全国党代会和省党代会议精神,通过了《坚决拥护中国共产党全国代表大会关于高岗、饶漱石反党联盟的决议的决议》,选举产生上蔡县党的监察委员会。

二、党员代表大会

1、中国共产党上蔡县第一次代表大会

1956年6月4日至6日,中国共产党上蔡县第一次代表大会在县城召开,出席会议正式代表413名,候补代表10名,代表全县5639名党员。会议传达学习毛泽东的《论十大关系》的报告;听取并审查批准了《中共上蔡县委一年多来工作总结和今后工作意见》的报告、《中共上蔡县委纪律检查委员会的工作报告》和《中共上蔡县委以合作化为中心的社会主义建设与社会主义改造事业的全面规划(草案)的报告》。大会号召全县党员和人民群众,巩固和发展社会主义改造成果,继续加强对农业、私营商业和手工业的社会主义改造。

大会选举产生了中共上蔡县第一届委员会委员27人、候补委员4人、中共上蔡县监察委员会委员11人;出席省第一次党代表大会代表7人,候补代表1人。

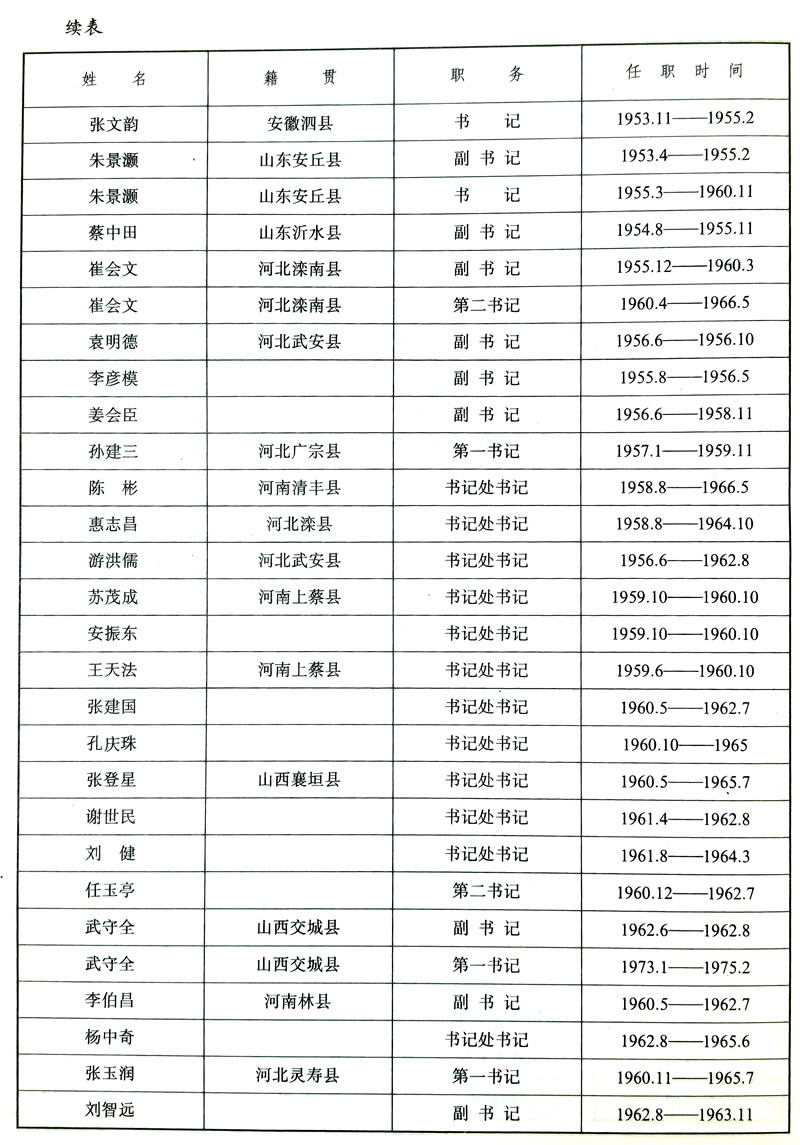

6月6日,中共上蔡县第一届委员会举行第一次会议,选举产生常务委员会及书记、副书记。常务委员会由朱景灏、袁明德、姜会臣、游洪儒、王天法、韩来岭、惠志昌7人组成,朱景灏任书记,袁明德、姜会臣、游洪儒任副书记。

2、中国共产党上蔡县第二次代表大会

1965年7月21日至23日,中共上蔡县第二届代表大会在县城召开,出席会议正式代表514人,候补代表22人,代表全县10790名党员。会议听取、通过了县委第二书记崔会文代表上届委员会所作的《中共上蔡县委工作报告》,审议、通过了《中共上蔡县委关于1965年到1970年发展农业生产规划(草案)的报告》和《中共上蔡县监察委员会工作报告》。大会决定撤销书记处,恢复党委会。大会提出的任务是:继续贯彻社会主义总路线,放手发动群众,依靠贫下中农,把学大寨、学林县的自力更生精神深入贯彻下去,逐步实现农业稳产高产,力争三年基本改变上蔡面貌。

大会选举产生了中共上蔡县第二届委员会委员29人,候补委员7人;中共上蔡县监察委员会委员6人;出席省第二次党代会代表9人,候补代表1人。

7月23日,中共上蔡县第二届委员会举行第一次全体会议,选举产生常务委员会及书记、副书记。常务委员会由崔峰、崔会文、周培霖、陈彬、阎凤栖、李德瑞、季元庆、王润清、梁心栋、赵涌海、陈富安、曹国荣9人组成。崔峰任书记,崔会文任第二书记,周培霖、陈彬、阎凤栖、陈富安、赵涌海任副书记。

3、中国共产党上蔡县第三次代表大会

1971年2月14日至18日,中共上蔡县第三次代表大会在县城召开,出席正式代表685名,代表全县13472名党员。

会议听取、通过了阎凤栖所作的《上蔡县革命委员会党的核心小组工作报告》;通过了中共上蔡县第三次代表大会《关于继续深入开展活学活用毛主席著作,认真改造世界观,提高执行毛主席革命路线的自觉性》、《继续深入搞好斗批改,把巩固无产阶级专政的任务落实到各个基层》、《学习人民解放军,坚定不移地走政治建设的道路》、《以山西省昔阳县为榜样,深入贯彻北方农业工作会议精神,广泛深入开展农业学大寨的群众运动》等决议。

大会选举产生了中共上蔡县第三届委员会委员30人,出席河南省第三次党代会代表3人,候补代表2人。

2月18日,中共上蔡县第三届委员会举行第一次全体会议,选举产生了常务委员会及书记、副书记。常委会由张明、阎凤栖、郭书志、张天序、赵涌海、阎国政、赵安仁、吕学章、张成贵、史大丁10人组成;张明任书记,阎凤栖、郭书志、张天序、赵涌海任副书记。

4、中国共产党上蔡县第四次代表大会

1983年1月27日至31日,中共上蔡县第四次代表大会在县城召开,出席会议代表403人,代表全县20736名党员。

会议听取并通过了张建新代表县委作的《沿着党的十二大指引的方向为全面开创我县社会主义现代化建设的新局面而奋斗》的工作报告,听取并通过了《中共上蔡县纪律检查委员会筹备组的工作报告》和《上蔡县国民经济发展三年规划的报告》。

大会按照革命化、年轻化、知识化、专业化的要求,选举产生了中共上蔡县第四届委员会委员28人,候补委员4人;中共上蔡县纪律检查委员会委员9人。

1月31日,中共上蔡县第四届委员会和中共上蔡县纪律检查委员会分别举行第一次全体会议,选举产生了常委会及书记、副书记。常委会由张建新、张遵道、李文玉、蒋治国、马旭东、张顺卿、徐树华、宋富群、张广如、王登范10人组成,张建新任县委书记,李文玉、张遵道、蒋治国、马旭东任副书记。蒋治国任中共上蔡县纪律检查委员会书记,张广如、袁方刚、赵文彦任副书记。

5、中国共产党上蔡县第五次代表大会

1987年5月13日至15日,中共上蔡县第五次代表大会在县城召开。出席会议正式代表401人,特邀代表4人,代表全县23908名党员。

会议听取和审议了刘精伟代表中共上蔡县第四届委员会向大会所作的《加强党的领导,坚持进行改革,为全面振兴上蔡而努力奋斗》的工作报告;听取和通过熊武代表中共上蔡县纪律检查委员会所作的《加强纪律检查工作,努力实现我县党风根本好转》的工作报告。

会议选举产生了中共上蔡县第五届委员会委员29人,候补委员3人及中共上蔡县纪律检查委员会委员6人。

5月15日,中共上蔡县第五届委员会和中共上蔡县纪律检查委员会分别举行第一次全体会议,选举中共上蔡县常务委员会、书记、副书记和中共上蔡县纪律检查委员会书记、副书记。中共上蔡县常务委员会由刘精伟、胡鹏轩、刘炳金、朱承艺、熊武、徐群才、张广学、张永臣、王国宾9人组成;县委书记刘精伟,副书记胡鹏轩、刘炳金、朱承艺;纪律检查委员会书记熊武,副书记刘海喜。

6、中国共产党上蔡县第六次代表大会

1990年8月11日至13日,中共上蔡县第六次代表大会在县城召开,出席会议正式代表340多名,列席代表59名,特邀代表12名,代表全县2万5千名党员。

大会听取并通过了杨万忠代表中国共产党上蔡县第五届委员会向大会所作的《坚持党的领导,加强党的建设,为实现我县经济和社会发展目标而奋斗》的工作报告,听取审议了高书志代表中共上蔡县纪律检查委员会所作的《充分发挥职能作用,坚持从严执纪,努力搞好我县的党风建设和廉政建设》的工作报告。

会议选举出中共上蔡县第六届委员会委员31名,候补委员3人,中共上蔡县纪律检查委员会委员13人。

8月13日上午,中共上蔡县第六届委员会和中共上蔡县纪律检查委员会分别举行第一次会议,通过《中共上蔡县委关于进一步加强党风建设的决定》,选举中共上蔡县委常务委员会及书记、副书记和中共上蔡县纪律检查委员会书记和副书记。中共上蔡县第七届常务委员会由杨万忠、李世周、张永臣、熊武、高书志、张广学、李长庚、张伟、李俊岭、郭金榜、王国宾11人组成,县委书记杨万中,副书记李世周、张永臣、熊武,纪律检查委员会书记高书志,副书记朱广金、陈保国、赵国良。

7、中国共产党上蔡县第七次代表大会

1993年4月10日至13日,中共上蔡县第七次代表大会在县城召开,出席会议正式代表281名,列席代表70名,特邀代表13名,代表全县27000名党员。

大会听取并通过了路国贤代表中共上蔡县第六届委员会向大会所作的《解放思想,团结奋进,夺取我县改革开放和经济建设的新胜利》的工作报告,听取审议了张惠臣代表中共上蔡县纪律检查委员会所作的《认真贯彻落实十四大精神,努力做好新形势下的纪检工作》的工作报告。

会议选举产生了中共上蔡县第七届委员会委员34名,候补委员3人及中共上蔡县纪律检查委员会委员15人。

4月12日,中共上蔡县第七届委员会和中共上蔡县纪律检查委员会分别举行第一次会议,通过《中共上蔡县委关于进一步加强党风建设的决定》,选举中共上蔡县常务委员会及书记、副书记和中共上蔡县纪律检查委员会书记、副书记。中共上蔡县第七届常务委员会由路国贤、孟超、李长庚、王志法、李俊岭、车喜柱、张惠臣、王廷军、崔允成、赵海峰、罗风升、王国宾12人组成,县委书记路国贤,副书记孟超、李长庚、王志法、李峻岭、车喜柱,纪律检查委员会书记张惠臣,副书记李耀西。

第四节 党 务

一、组织工作

1、组织建设

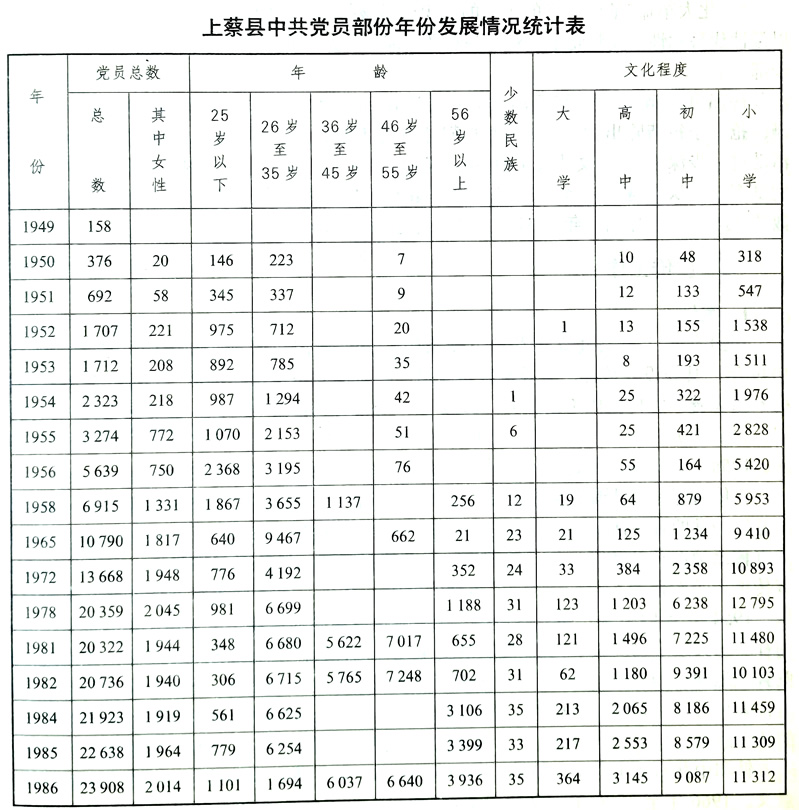

建国前,党的组织发展工作是秘密进行的。1949年底,全县共有中共党员158人。建国后,党的组织发展公开进行。1950年,218名优秀分子被吸收入党。全县党员达376人。1951年至1956年,按照党中央关于“积极慎重”的建党方针,结合土地改革、镇压反革命、“三反”、“五反”和农业合作化运动积极发展新党员,壮大党员队伍。1956年底,全县党员达5639人。1958年大跃进中,接收党员886人,党员人数为6915名。1966年至1975年“文化大革命”中,党的组织发展工作偏离了正确的轨道,以派划线,突击入党,使不少不具备党员条件的人被吸收入党,甚至有些打、砸、抢分子也乘机混入党内,全县突击发展党员2448人。

1978年后,党的组织发展工作走上正轨,各级党组织按照积极而慎重的建党方针,认真培养发展对象,严格党员标准和入党手续,成熟一个发展一个。1981年至1986年底,共吸收党员3900名,党员总数为23908人,占全县总人口的2.17‰。党员的政治素质和文化素质都有明显的提高。在文化程度方面,具备高中以上文化程度的2219人,占新党员总数的56%。

2、组织整顿

1950年10月11日至26日,中共上蔡县委召开第一次党员代表会,县委副书记李汝生作了《整顿工作作风》的报告。之后,在全县范围内开展建国后的第一次党内整风。县委自上而下地逐级召开干部整风会议,检查和总结工作,开展批评和自我批评。

1951年底,结合开展“反贪污、反浪费、反官僚主义”教育,在全县有步骤地对基层组织进行普遍整顿。到1953年,全县共举办各种训练班35次,训练党员及积极分子2500人次,主要学习党的基本知识、党章、党史,进行革命人生观教育。通过学习整顿,提高了党员觉悟,纯洁了党的组织,增强了党的战斗力。

1958年冬,在开展社会主义和共产主义教育活动中,对基层党支部进行整顿。全县共建立197个党的总支委员会,党支部由1957年的486个增加到1073个。

1959年至1960年春,结合社会主义教育运动,在全县农村进行整党,清除了党内的不纯分子。这次整党由于左倾思想的影响,伤害了一部分好同志。

“文化大革命”期间,党的正常的组织生活被打破,党的组织整顿,纳入派性的轨道,以派性代替党性。在整党中,对一些党员干部进行无故的批判和斗争,伤害了一部分党员干部。

1976年粉碎“四人帮”后,全县开展清查活动,“文化大革命”中混入党内的一批打、砸、抢分子被清除出党,同时为“文革”中受迫害的党员干部平了反。1980年,全县清查活动进一步深入,对“文化大革命”中入党的2448名党员,发动党内外群众重新评论,甄别复查,承认党籍的1346人,占入党总数的55%,取消党员资格的1065人,占入党总数的43%;留党察看一年的31人,占入党总数的2%。

二 宣传工作

1、宣传

1929年,上蔡县建立中共地下党组织,秘密宣传马列主义和国际共产主义运动。1949年,县委设宣传部,区委配宣传委员,各基层党组织配宣传员。之后,党的宣传机构不断完善,宣传队伍不断扩大。1952年,全县有宣传员480人,区级报告员(区委书记、区长兼)32人。1955年,宣传员发展到1270人,读报组3200个,读报员6700人。1958年,宣传队伍达13933人。“文化大革命”期间,宣传队伍达26500人。

宣传内容主要是围绕党的路线、方针政策及各个时期的中心任务,向党员、干部、群众开展经常的宣传活动,以提高广大群众的思想觉悟和政策水平。1950年至1951年,重点宣传土地改革的政策、新《婚姻法》以及抗美援朝、保家卫国的意义。1952年,重点宣传增产节约以及“三反”、“五反”运动的目的、意义。1953年重点宣传过渡时期的总路线。1954年至1956年,重点宣传粮食统购统销政策和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造以及关于“农业发展纲要40条”和农业合作化运动。1957年,重点宣传整党整风运动。1958年至1959年,重点宣传建设社会主义总路线,号召全党全民开展大跃进、人民公社化运动。1960年,重点宣传八届八中全会精神和在党内进行新的整风运动的伟大意义。1961年至1963年,重点宣传“调整、巩固、充实、提高”发展国民经济的八字方针和中共八届十中全会精神。1964年至1965年,重点宣传社会主义教育运动的伟大意义。1966年至1976年,“文化大革命”期间,重点宣传毛泽东思想、毛泽东主席的最高、最新指示、宣传“三忠于”、“四无限”、宣传斗私批修、反修防修的伟大意义,宣传无产阶级专政下继续革命的理论。1978年后,主要宣传十一届三中全会以来党的路线方针和政策,宣传党的工作重点的转移和改革开放的意义,提高党员的思想觉悟和执行党的路线、方针政策的自觉性。

宣传形式:50年代到60年代中期,机关、学校、工厂建立学习小组、办学习班、培训班、听时事报告。农村多采用广播筒、黑板报、有线广播以及利用饭场、家庭院户开展宣传活动。“文化大革命”期间,主要利用办学习班、召开大会以及小型文艺宣传队进行宣传。十一届三中全会后,各机关主要是利用星期二、五下午时间进行学习。党校有计划地进行理论培训,对农村是利用广播电视等方法进行宣传。

2、教育

县委党校是县委对党员进行党章教育、形势教育和理论培训的主要机构。1951年至1985年,共举办各种训练班159期,培训党员47700人次。1986年后,各乡也相继建立乡级党校培训党员干部,以适应改革开放的需要。

培训教育内容,主要是围绕各个时期党的中心工作和当时的国内外形势选择。1950年至1956年,主要学习党的基本知识、党章、党纲,进行革命人生观教育。1957年至1960年,教育内容主要是党的社会主义建设总路线及人民公社经营管理知识。1961年至1965年,教育内容主要学习《矛盾论》、《实践论》和社会主义教育运动的理论、政策。1966年至1970年,主要学习毛主席著作和毛主席的最新指示,忆苦思甜,提高阶级觉悟,进行反修、防修的教育。1970年至1974年,进行批林、批孔教育,学习马、列原著,弄清马克思主义,进行路线教育。1975年至1976年,主要学习“十大”通过的新党章和无产阶级专政下继续革命的理论。1977年至1980年,批判“四人帮”,进行真理标准的讨论,批判“两个凡是”的观点。1981年至1985年,教育内容主要是学习《关于党内政治生活的若干准则》、《关于建国以来党的若干历史问题的决议》和中共十二大政治工作报告、党章党纲。1986年至1988年,教育内容主要是《邓小平文选》、十一届三中全会以来的《文件汇编》

三、纪律检查工作

1951年1月,成立中共上蔡县纪律检查委员会,县委副书记张文韵兼书记,各区委设纪检小组,由区委书记兼任小组长。1956年,纪律检查委员会改称监察委员会,各乡党委设监察委员一人。“文化大革命”期间,纪律检查工作瘫痪;1979年3月,成立县纪检筹备组。1983年1月,恢复纪律检查委员会。1986年各乡党委也建立了纪律检查委员会。

1951年至1965年,县纪委针对党员干部在“三反”、“五反”、整风反右、整风整社、“小四清”运动中以及在统购统销、农业合作化等工作中违反党的政策、决议、纪律的现象进行检查。共处理党员1677人,占1965年党员总数的20%。1960年至1962年和1981年至1982年,两次对在反右派、反右倾运动中受处分的党员进行甄别。经审查对被划为右派的246名党员,除5人维持原案外,其余全部平反。在1959年反右倾中受到处理的143名党员,也全部予以平反。1981年、1982年,对1964年“小四清”运动中处理的185名党员进行复查,除1人维持原处理外,其余都不同程度地进行平反。

1967年至1976年,共处理党员723人,其中申请复议的39人,复查后撤销处分的13人,维持原案的23人,减轻处分的3人。

1976年10月到1982年,共处理党员371人。其中申请复议的87人,复查后撤销处分的14人,维持原案的62人,减轻处分的2人。

1983年1月,恢复建立中共上蔡县纪律检查委员会后,纪律检查工作恢复了正常。到1987年,受到党纪处分的党员共200人。其中开除党籍的66人,留党察看的39人,撤销党内职务的21人,严重警告的37人,警告的37人。

四、统一战线工作

1929年,中共上蔡县党组织建立后,围绕党在各个时期的政治任务,尽可能团结可以团结的力量,结成广泛的统一战线,打击敌人。1931年,党组织利用“灶爷会”发动各阶层人士罢市与国民党上蔡县当局进行斗争。之后,到1937年,党组织团结厨业公会多次发动罢市、罢工、游行示威,取得抗税斗争的胜利。1939年春,党组织利用国民党上蔡县财务委员会委员长李建中与县长李云的矛盾,经过做工作,使李建中接受我党抗日统一战线的主张,在白圭庙举办抗日青年训练班,为抗日培养人才。1939年10月,中共上蔡县工作委员会建立后,王伯重任统战部长。1945年6月,为团结各方面力量,争取抗日战争的最后胜利,王伯重打入土匪武装-单欢自卫团内部,向单欢晓以民族大义,使其接受抗日主张。

建国后,统战工作由县人民政府秘书室兼办。1954年,县委建立统战部,党的统战工作走向健康发展的轨道。建国初期,组织工商业者、宗教界人士、民主人士等统战对象进行政治学习,进行政策、法令、法规的教育,提高思想觉悟,改造世界观,使其为社会主义建设献计献策。

1953年至1956年,在对私营工商业的社会主义改造中严格按照党的政策进行,使其由个体走向合作道路。在改造过程中,对在私营工商业中的从业人员全部作了安排;对已经失去劳动能力的从业人员和业主、私人所雇用的女工,均采取“包下来”的办法,安排工作或照顾生活。公私合营企业工作人员的职务,原则上不变,私方原负责人,按照各人的才能,安排为经理或副经理。

1978年至1985年,在平反冤假错案工作中,为民主党派成员、爱国人士、起义投诚人员、原工商界人士落实了政策。补发了县民族工商业者全部人员在1966年被取消的定息;原下放到农村的从业人员全部收回,并补发了工资;原划为小业主的84人中,除5人保留外,其余79人均按劳动者对待;被错划为右派份子的837人和因“右倾”受到处理的679人全部给予改正,有工作能力的重新安排了工作,对已去世的宣布平反,恢复名誉。对应落实政策的96名起义投诚人员,落实了94人。其中判刑的66人中,撤判的52人,改判的1人;戴各种帽子的10人,全部给予纠正;需要安排工作的20人,全部安排了工作。另外对无儿无女生活有困难的5人,在生活上给予定补。

随着对外开放工作的需要,1984年12月16日,正式建立上蔡县归侨侨眷联合会,具体负责归侨侨眷工作。

全县在国外居住人员共38户136人,他们在上蔡县有亲属96户531人。1985年统战部走访了全部侨属,帮助他们解决各方面的困难,其中为两户解决了夫妻两地分居困难,为18位待业子女安排了工作,为7位失去公职的人员落实了政策,安排了工作,还为其供应名牌自行车185辆、缝纫机15部、彩色电视机8部。

全县在台人员239人,在县有亲属315户1762人。为26人落实了政策,其中平反5人,恢复工作的6人,恢复团籍的1人,恢复商品粮户口的5人,归还房产的9人。对59户困难户发放了救济款,并为其解决建房用煤、木材等物资;有7人当选为县政协委员。

全县有香港同胞19户49人,他们在县内有亲属41户196人。其中有1人任侨联副主席,7人任侨联委员;有3人任地区侨联委员,有2人当选为县人大代表,5人当选为县政协委员;在职称上,被评为农艺师的1人,助理农艺师的1人,医师的1人。