第二章 农业生产

第一节 农作物

一、耕地与区划

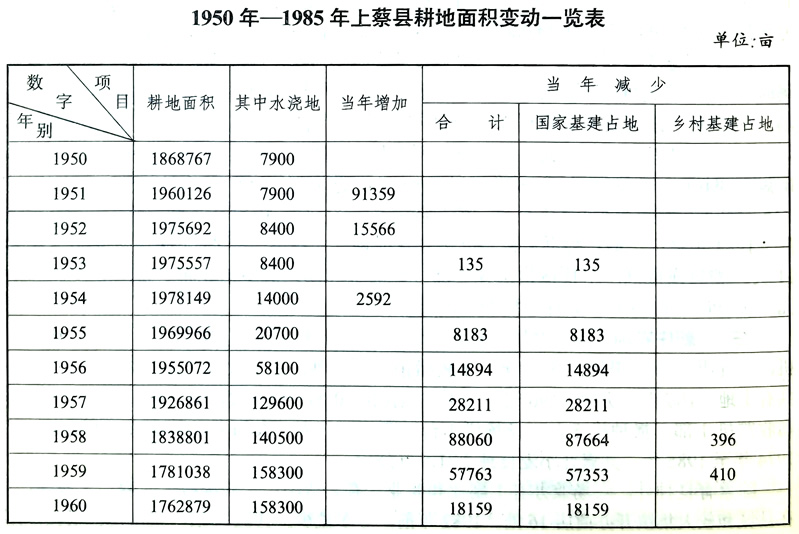

1、耕地面积

上蔡县耕地面积,时增时减。明万历二十一年(1593),田地计17951顷85亩1分8厘2毫。清顺治六年(1649),知县张学礼详请改折地亩,以864弓为1亩,共折成大地4954顷4亩5分5厘4毫。清康熙二十九年、(1690),田地计17951顷85亩1分8厘2毫4丝。

建国后的1949年,全县耕地统计结果为1868342亩。随着农村生产关系的变革,调动了农民开荒种地的积极性,1950年,全县开荒425亩,1951年,垦荒增地91359亩,1952年,全县耕地面积增至1975692亩。1955年后,水利、交通和基本建设事业不断发展,占地面积逐年增加,耕地面积日趋减少。1985年,全县共有耕地1579285亩,较1954年1978149亩减少398864亩,锐减20%。

2、农业区划

上蔡农业区划工作始于1981年,至1982年9月结束。根据地理位置、气候条件、土壤分布、地形、地貌、种植结构、种植习惯、生产水平等特点,利用综合分析的方法,按照一定区域的类似性、生产发展的共同性、生产村的完整性,将全县分为三个农业类型区,为因地制宜地发展农业生产提供了依据。

(1)、岗岭黄棕壤土麦、豆、烟、麻、杂区

该区分布在芦岗及其延伸地带。包括城郊、城关、西洪、大路李、黄埠、邵店、百尺7个乡、72个村,共有村民174366人,耕地230681亩,占全县总耕地面积的14.5%,人均耕地1.32亩。1981年,平均亩产粮食177.5公斤,总产40945.9吨。

该区大部分为黄棕壤土质,土层深厚,通透性好,有利于粮油高产、稳产,以种植麦豆为主,烟叶、花生、生姜、大蒜、麻类也适宜种植。1981年,种植经济作物75705亩,占该区耕地的20.37%。该区地势高,地下水埋藏深(4-8米以下),灌溉困难,往往因干旱而误时播种或播种质量差,大旱期间,人畜饮水困难;雨涝时,部分地下水上浸,且沟壑纵横,水土流失严重。

(2)、平原潮土麦、豆、玉米、棉花、芝麻区

该区主要分布在枯河岭和洪河两岸,包括崇礼、杨集、和店、蔡沟、韩寨、东岸、塔桥、洙湖、朱里、东洪、小岳寺、华陂、西洪等13个乡,195个村,2257个组,共有村民392406人,耕地598885亩,占全县总耕地的37.8%,人均耕地1.53亩。1981年,粮食亩产150.15公斤,总产89922.6吨。

该区自然条件优越,地势平坦,适宜机械化耕作,水源充足,地下水位高,沟河纵横,排水较畅,抗御旱涝灾害能力强。其土壤土质优良,通透性好,土层深厚,适耕期长,适宜各种农作物生长,耕作制度为一年两熟。粮食作物面积大。1981年粮播面积853226亩,占总播面积的83%,但土地瘠薄,低产面积大,粮食与经济作物比例失调,经济效益低;作物种植上红薯面积大,芝麻面积小,造成晚茬多;夏杂油菜面积小,对中秋提早播种不利。

(3)、坡洼砂礓黑土麦、豆、高粱、玉米、棉、油区

该区分布在汝河、杨岗河、茅河、杨河两岸低洼地区,包括杨集、崇礼、蔡沟、韩寨、东岸、朱里、小岳寺、和店、党店、塔桥、洙湖、杨屯、五龙、齐海、石桥、百尺、大路李、无量寺、邵店、黄埠、华陂、东洪、西洪等23个乡、205个村、2676个村民组,共有村民471182人,占全县总人口45.4%;耕地756321亩,占全县总耕地的47.7%,人均耕地1.61亩。1981年,粮食亩产148公斤,总产111935.5吨。

该区地势低洼,洪涝灾害频繁,轻者因浸渍减产2-3成,重者绝收;旱时土壤龟裂,秋禾不长,影响收成。土壤肥力低,大部是砂礓黑土,属古代湖泊沉积物,土粒细,粘性大,透性差,适耕期短,水、肥、气、热不协调,供肥能力差。土壤养分含量潜在能力大,有机质含量高,但有效磷含量少。种植以粮食为主。1981年,粮食播种面积1002238亩,占总播种面积的82.7%;其中玉米、高粱、大豆等耐涝作物共304825亩,占粮食作物播种面积的30%。

二、种植结构

建国前,上蔡县的农作物向以小麦、高粱、谷子、大豆、红薯、芝麻、棉花为主。冬播小麦、大麦、豌豆、扁豆,占总耕地面积的65-70%;春播高粱、春薯、棉花、春谷面积较大,一般占总耕地面积的30-35%;夏播大豆、芝麻、红薯、谷子等复播面积较小。一水一麦的坡洼地和晒旱地,一般占夏收面积的30%左右,因此复播指数一般为120-125%。

建国后,随着农田水利的全面综合治理,生产条件的日益改变,农业科学技术的进步,品种的换代更新,耕作制度的改进,作物布局也有了较大变化。1957年以前,农作物结构仍以小麦、大麦、大豆、谷子、红薯、高粱、芝麻、棉花为主。夏粮杂以扁豆、豌豆,秋粮杂以绿豆、豇豆、小豆等豆科作物。其它作物有花生、烟叶、麻类,瓜、菜种植分布广、面积小。1958年为使“淮北变江南”,从固始聘请500名技术员到上蔡帮助改种水稻,稻改面积达117944亩。但终因土壤渗漏、水源贫乏而失败。60和70年代,由于片面抓粮食生产,经济作物种植面积逐年缩小。在粮食作物种植上减少了大豆、高粱、谷子面积,增加了红薯、玉米面积。1980年,作物布局有很大调整,在粮食作物种植面积基本稳定的基础上,增加了经济作物种植面积。形成了粮食作物以小麦、大豆、玉米、红薯为主,经济作物以棉花、芝麻、油菜、烟叶为主的新格局。1985年,小麦面积增大,红薯面积骤减,小麦、玉米、棉花是农作物中的三大优势作物。

三、作物产量

在作物产量上,据康熙二十九年(1690)《上蔡县志》记载:正常年景,小麦,亩二、三斗,五斗者即为好收成;亩一石之收者罕见;谷子、高粱、豆类三、四斗,六斗者上等收成;七、八斗者实为罕见。

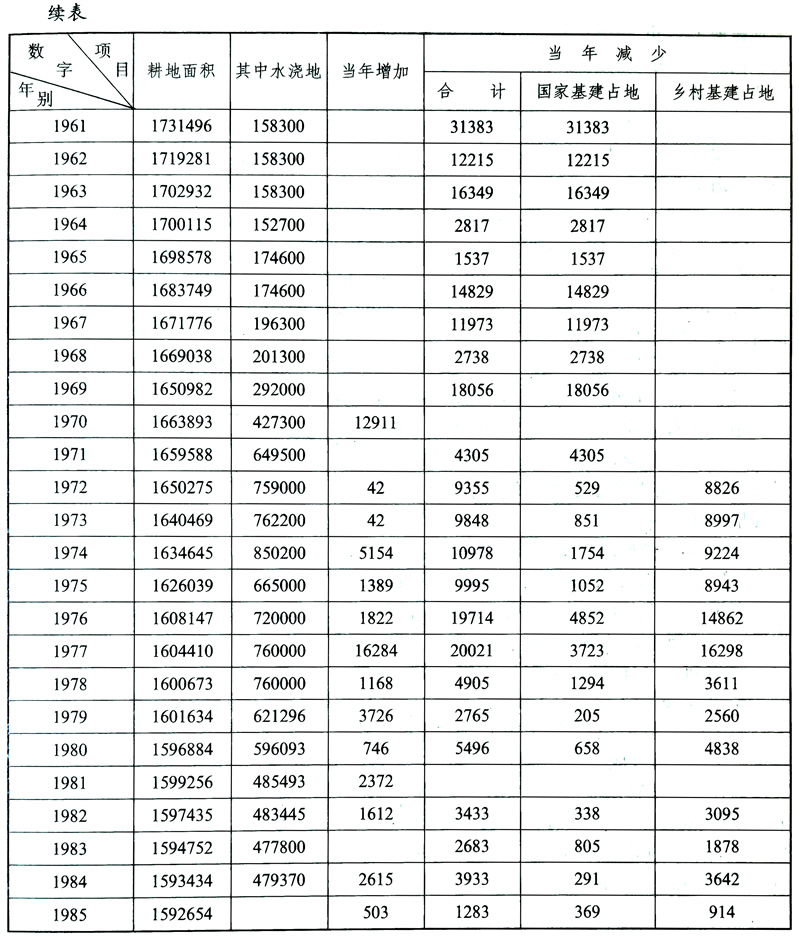

民国期间,由于自然灾害和兵燹频仍,农业生产屡遭破坏,单位面积产量下降。

资料来源于省建设厅和河南统计月刊原单位为担,公斤和吨是换算而来的。

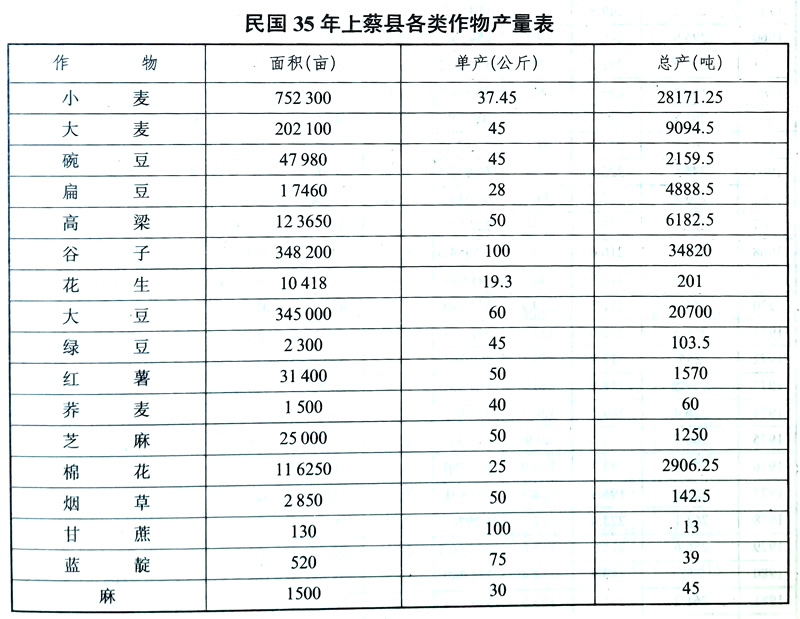

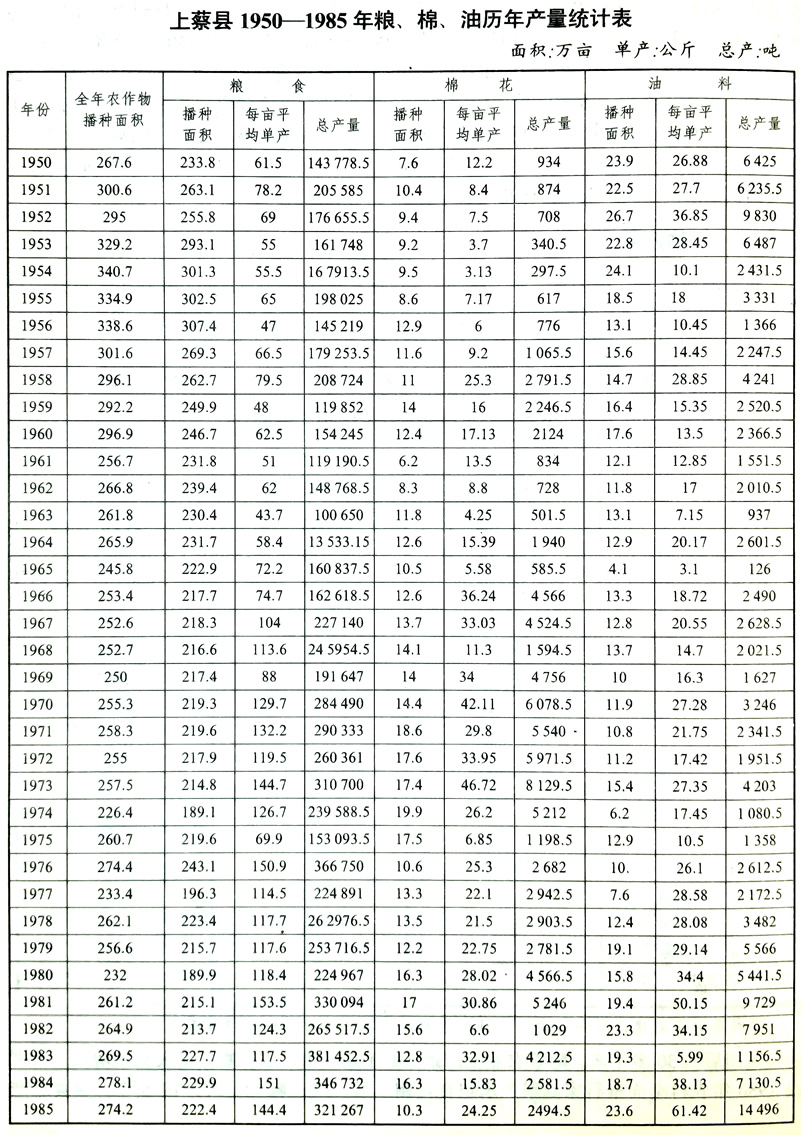

建国后的30多年来,随着农业生产条件的不断改善,农作物产量大幅度增长。特别是1980年农村全面推行家庭联产承包责任制以后,增产幅度更大。1985年,粮食总产321265吨,是1950年的2.2倍;棉花总产(皮棉)2494.5吨,是1950年的2.67倍;油料总产14496吨,是1950年的2.24倍。

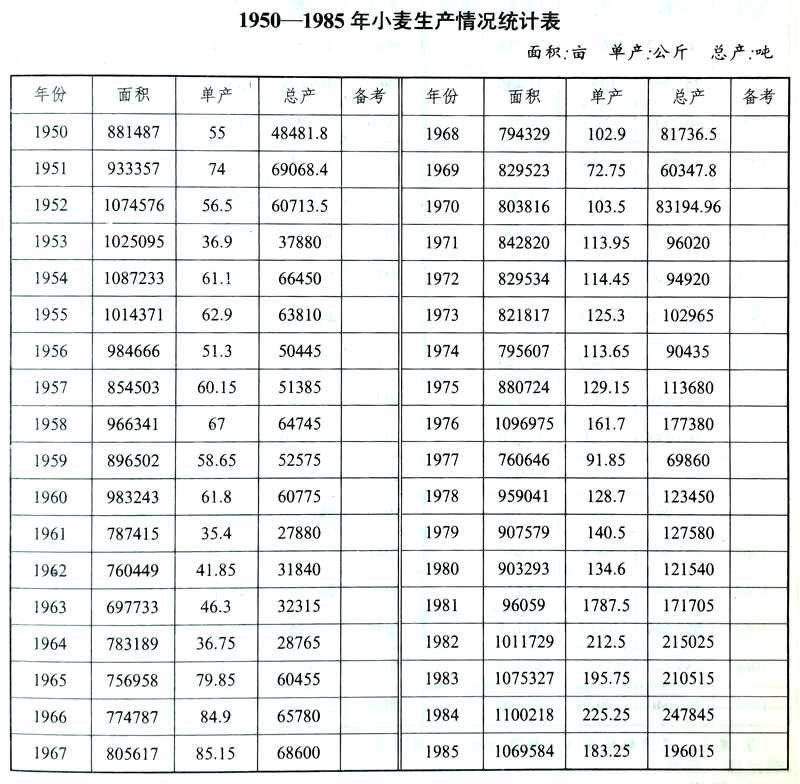

1、小麦

小麦种植历史悠久,是全县主要粮食作物。民间流传有“一麦顶三秋”的农谚,可见小麦在农业生产中的地位十分重要。建国前,由于封建土地制度的束缚,小麦的产量一直很低。民国35年(1946),全县小麦平均每亩单产仅37.5公斤,大麦45公斤。

建国后,县委、县政府把小麦生产放在重要位置。1953年,县成立农业技术指导站,引进良种,小麦生产开始向科学种田的方向迈进。1968年,小麦单产突破100公斤。1980年以后,随着农村联产承包责任制的推行,小麦面积逐年扩大,产量逐年增加。1984年,种植面积由历年的90万亩左右扩大到110万亩,单产由1980年的134.6公斤,提高到225公斤。总产也由1980年的121140吨,增长到247500吨。

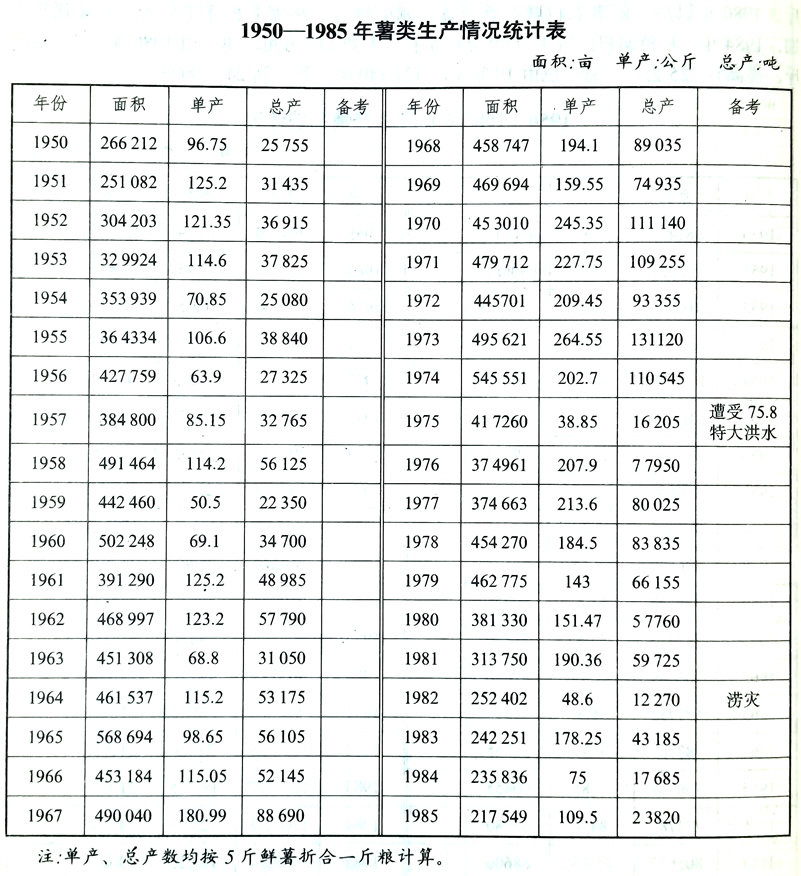

2、红薯

红薯种植已有长期历史。具有高产、稳产、抗逆性强、耐旱、耐瘠、病虫害少等特点。分春、夏两季栽种。一般春薯切片晒干后食用或作饲料,夏薯窖内鲜贮食用。建国后,由于红薯高产、稳产,群众又急于解决温饱,常年栽培均在30万亩以上。60、70年代红薯栽种面积骤增到50万亩左右,为全县人民的主食,农民年分配粮食中红薯占2/3以上。故广大农民有“红薯汤、红薯馍、离开红薯不能活”的说法。缺点是鲜薯不宜保管,春薯切片晒干时,往往会遇阴雨天气,烂坏比较严重。1980年以后,小麦、玉米面积逐年增大,红薯面积相应减少。1985年,只栽春、夏红薯21.7万亩,主要用来调剂生活和饲养家畜。

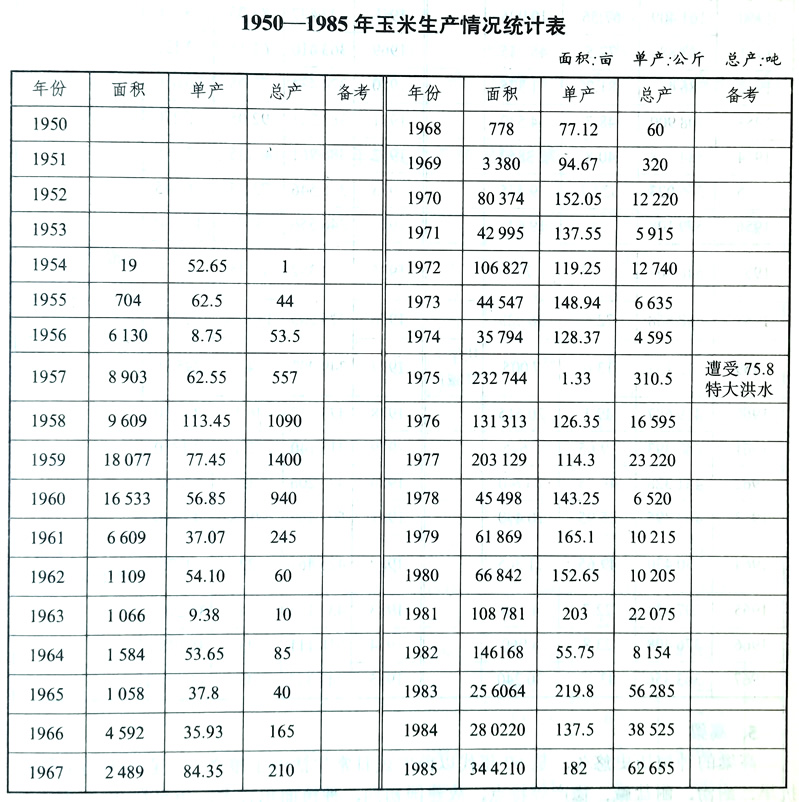

3、玉米

玉米是60年代以后全县重要粮食作物之一。建国前,仅利用地头、地边或田埂上点种少许。当时的品种株高3-4尺,棒短、粒小,产量很低。建国后,引进金皇后、白马牙、洛阳85和意大利双交种。1954年后,有少数农户在大田里种植,年播种面积约1万亩,亩产50公斤上下。1961年以后,大力提倡种植玉米,并扩大种植夏玉米与小麦轮作面积,变二年三熟为一年两熟。春玉米4月中、下旬播种,9月上旬收获,生长期150天。夏玉米6月上、中旬播种,9月中、下旬收获,生长期95-100天。1971年,全县开展玉米制种,自育、自繁、自用杂交种,从此产量大幅度 增加。西洪乡农科站出现了春玉米亩产525公斤的高产典型。1981年以后,玉米面积一直稳定在20万亩以上,夏玉米个别田块突破千斤大关。1985年,全县玉米播种面积扩大到34.4万亩,平均单产182公斤,总产62655吨。

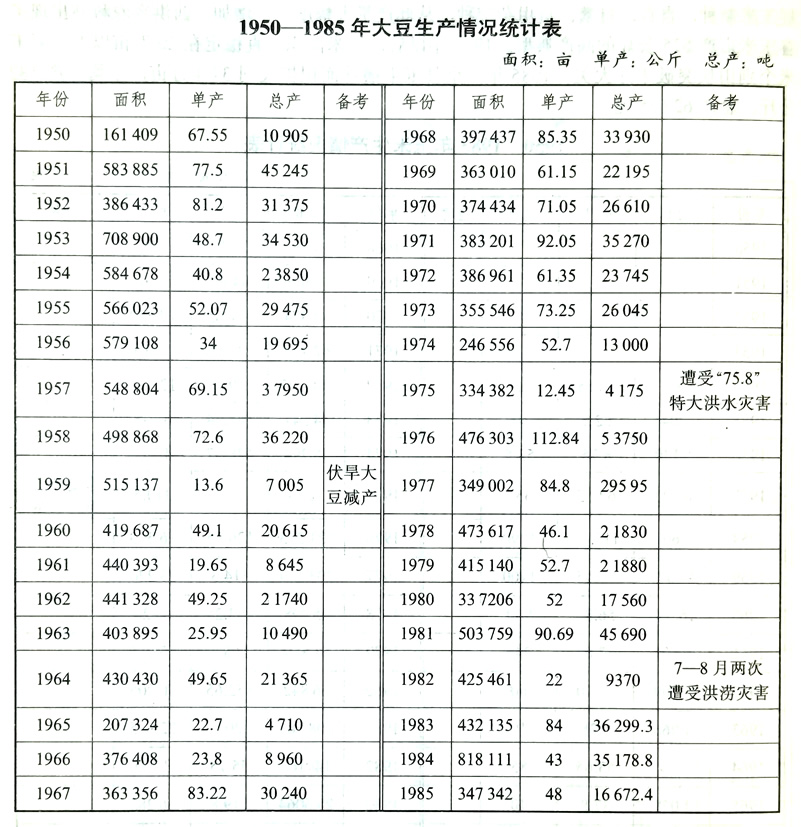

4、大豆

大豆在上蔡种植有数千年历史。传统农业采用大豆与小麦轮作,一年两熟。群众称之为麦茬豆、豆茬麦。一般6月播种,9月中、下旬收获。建国初期,全县每年种植50万亩左右,单产50公斤上下。大豆由于抵抗自然灾害能力低,故产量一直低而不稳。60年代以后,大豆面积逐年减少,被红薯、玉米所代替。但随着品种更新和技术改进,大豆单产提高很快。1981年,播种面积50万亩,平均单产90.69公斤。是历史上单产较高的一年。小面积试验,最高单产达235公斤。1982-1984年产量又有下降。1985年,播种面积35万亩,平均单产48公斤。

5、高粱

高粱的种植历史悠久,是60年代以前农民日常生活的主粮之一。它具有适应性强、抗旱、耐涝、耐盐碱、稳产等特点,故建国初期,种植面积较大,历年在20万亩上下,占秋粮面积的13%,单产100公斤左右。1964年以后,面积逐年下降。1970年种植7.3万亩,单产110.9公斤。1976年,种植4.3万亩,单产91.6公斤。1985年,种植4万亩,单产71.5公斤。

6、谷子

谷子种植历史悠久。建国前,是农民的主食。同时,谷杆(又称“杆草”)又是大牲畜的良好饲料。采取春、夏两季播种。春谷生育期120多天,夏谷生育期85-90天。1950年,种植面积30万亩,单产74.2公斤。1951年至1979年,谷子播种面积徘徊在15万亩左右,单产100公斤上下。1980年,因谷子产量低,播种面积大减。1985年,仅种植2万亩,单产66公斤。

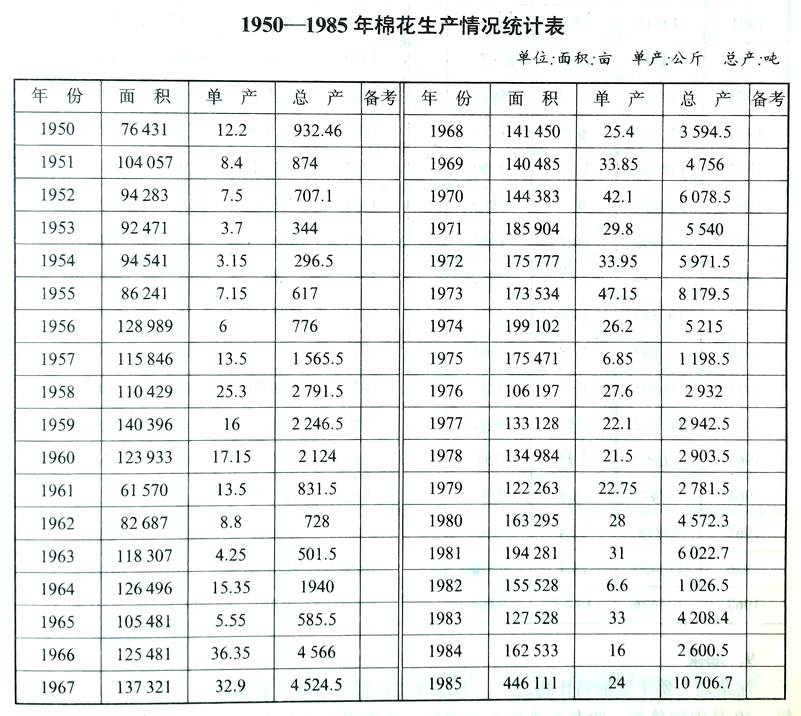

7、棉花

棉花种植历史悠久。1965年以前,常年种植10万亩左右。1966年,县聘请湖北天门县棉花技术员来上蔡传授植棉技术,并开始推广棉花营养钵育苗移栽和麦棉套种。1969年,县棉花原种场对岱字棉15号进行三代更新(株行、株系、原种),实现了原种化。1973年,栽植17.5万亩,单产皮棉47.2公斤,为历史上少有的丰收年。1981年以后,推广地膜覆盖及试种夏播等先进技术。1983年,推广夏播棉花8.7万亩,占当年棉播面积12.8万亩的84.4%。

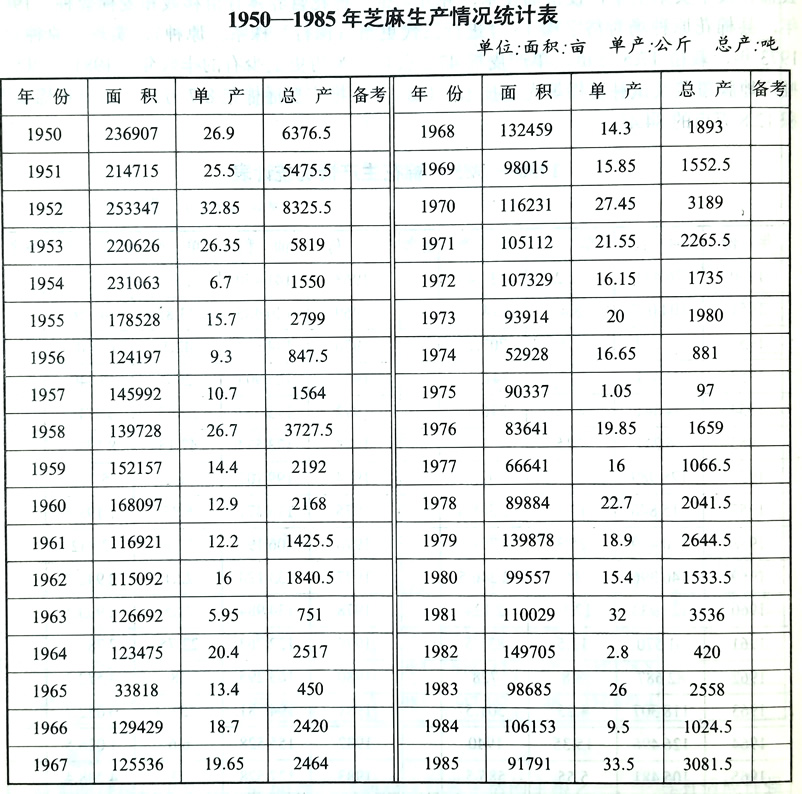

8、芝麻

芝麻种植历史悠久。它是上蔡种植的主要油料作物,具有成熟早,茬口好的特点。建国前播种面积较大,和店、党店、洙湖一带种植芝麻占耕地面积的40-50%。平均单产20公斤左右,收成好的达40公斤。50年代以前,大量种春芝麻,生育期150天。60及70年代,春、夏芝麻并种。70年代末以后,以夏芝麻为主,春芝麻极少。芝麻有与豆科作物混播的习惯,常见的有:芝麻与豇豆(芝麻为主),芝麻与大豆、绿豆(大豆、绿豆为主),芝麻棵里带打瓜、花生等。由于芝麻怕涝,抗逆性差,所以产量长期低而不稳,一般单产25公斤左右。芝麻丰产的1985年,全县平均单产仅33.5公斤。由于油菜种植的增加,芝麻播种面积逐渐减少,1955年以前,年播种20多万亩,60年代以后,播种面积降至10万亩左右。

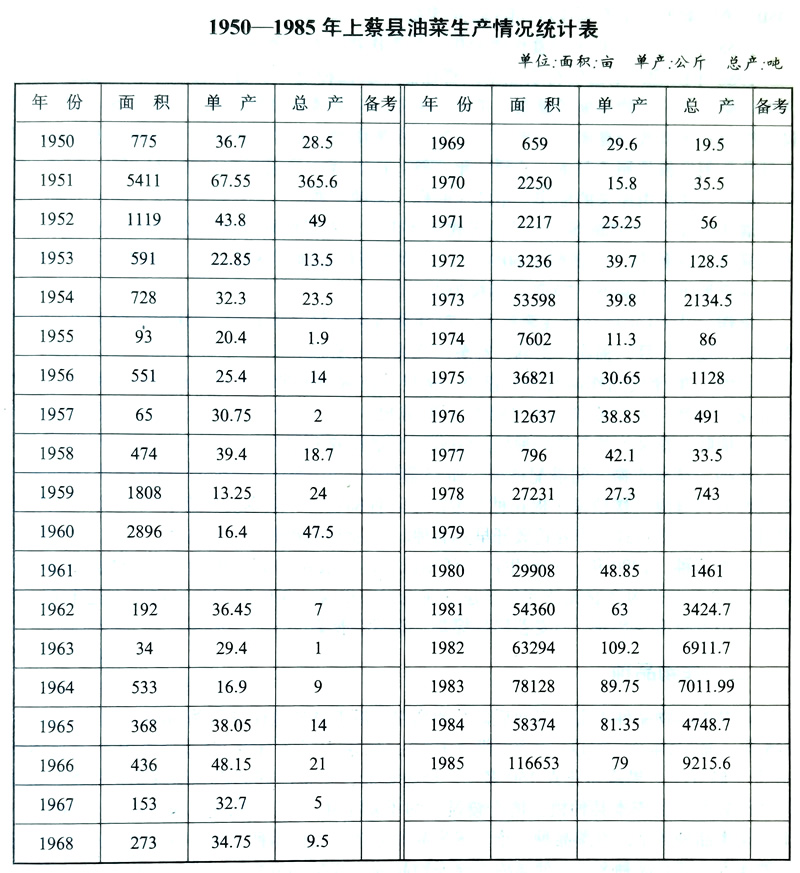

9、油菜

油菜是上蔡主要油料作物之一,大部分实行育苗移栽。育苗时间一般在9月上旬、中旬,10月中旬移栽,收获在来年5月中旬,是理想的早茬地。1973年以前,本县油菜播种面积较少。少则几十亩,最多达到3000多亩。1973年,开始大面积种植,当年种植5,4万亩,单产39.8公斤。1981年以后,油菜播种面积大增。1985年,播种面积11.7万亩,单产79公斤,是种植面积最多的一年。

第二节 农技农艺

一、耕作制度

建国前,上蔡农民历来沿用一年一熟和一年两熟耕作制度,也有部分农户采用两年三熟的轮作方式的。

建国后,由于不断改变生产条件,改进栽培技术提高复种指数,调整粮食和经济作物比例,耕作制度有了明显变化。

1950年——1957年,耕作制度由一年一熟向两年三熟或一年两熟演变,复种指数由1950年的146%,上升到1957年的156.5%。

1958年以后,为扩大粮食作物面积,秋季作物由春播逐渐改为夏播。

1980年以后,全县实行农业生产责任制,农民种植作物有了自主权,种植结构有了大的调整:夏收作物压缩了夏杂,扩大了小麦、油菜播种面积;春播作物红薯、谷子、高粱、棉花,大部改为夏播,并扩大了玉米和经济作物。基本上消灭了无苗地,夏闲地,极少部分冬闲。耕作制度基本上达到一年两熟。1985年,复播指数达到174.8%。

耕作方式也由原来的混作、单作向间作、套种发展。

混作 70年代前颇盛行,常见形式:大麦、小麦混种豌豆(俗称“豌豆交子”)、小麦混作扁豆。这种方式占夏粮的60%左右。秋地有棉花地里种甜瓜,芝麻地里带打瓜和豇豆,绿豆地里撒芝麻等。70年代后极为少见。

单作 从60年代开始逐渐扩大,70年代各种作物达到60%,80年代达80%。主要作物有小麦、大豆、棉花、芝麻、红薯、高粱、玉米等。

间作 70年代间作制度发展很快。常见有红薯与玉米、红薯与绿豆单行间作。玉米与棉花、玉米与大豆带状间作(5尺一带、8尺一带、玉米2行、大豆3行、棉花2行)。花生与烟叶、花生与棉花等行种植。80年代发展了农桐间作。

套种 夏秋作物之间搭配种植。如麦棉套种,70年代面积在3万亩左右。方法是小麦播种时,每隔一耧预留一棉花种植带,春天种棉花。一般棉麦比例有二三式、二四式;也有二六式、四六式。小麦选矮杆早熟品种,麦棉两根相距不小于8寸。

间作套种 1980年,实行生产责任制以后,少数农户试行间作套种,全县有近3万亩。1982年,蔡沟乡农民技术员李建军在责任田里搞一年四熟试验,亩收入达千元。方法是:小麦与瓜类套种,小麦茬移栽棉花,瓜茬种菠菜。

二、作物品种

本县农作物品种丰富。建国后,农业部门先后引进外地优良品种500多个,其中小麦246个、棉花24个、芝麻15个、花生17个、红薯21个、玉米27个、高粱11个、大豆36个、麻6个、果蔬和花卉150多个。经过试验、示范,筛选出抗逆性强、丰产性和工艺性比较好、适应本县种植、增产较显著的小麦品种10个,棉花品种6个,芝麻品种4个,花生品种4个,红薯品种4个,玉米品种6个,大豆品种6个,谷子品种3个,高粱品种4个,其它品种8个。使县内主要作物品种能及时更新换代,克服了品种多、乱、杂的现象。

小麦 建国前,农家小麦品种有红芒白、白芒红、红脖燕等品种,千粒重25-30克。

建国后,进行5次更新换代。第一次,1951年-1954年,引进美国品种白玉皮、蚰子头和中农28。1951年,在党店、洙湖、东岸和城郊乡进行示范种植100亩。第二年,扩大到1820亩。1953年,种植面积32万亩,占全县小麦播种面积的23%。

第二次,1954年-1960年,引进碧玛一号和碧玛4号,这些品种比白玉皮增产14.3%。1957年,种植3600亩。1958年,发展到70多万亩。全县小麦平均单产由1953年的51公斤,上升到67公斤。

第三次,1960年-1964年,引进内乡5号、南大2419、枣阳红、中苏友好等23个品种。经过筛选,比大面积种植的碧玛一号增产9.5%-27.6%。1962年,扩大到42000亩。1963年,种植面积达75万亩。

第四次,1963年-1979年,先后从洛阳、陕西、河北、北京和山东等省、市引进阿夫、阿勃、丰产3号、矮杆早、矮丰3号、郑州3号、北京8号、津丰1号、郑州741、郑州742、郑州683、四川独杆大穗、内乡薄地犟、7023、浚71、孟19、孟11、郑引1号、博爱74-22、太山1号、白油包、波塔海、地诸瑞、凡尔、拜尼莫等100多个品种,在不同的生态类型条件下,进行了2-3年的示范。阿夫和7023两个品种,表现出抗逆性强,适应性广,农艺性好,高产、稳产等特点,亩产达275-395公斤,比内乡5号增产17.8-36.1%。阿夫在1963年引进,1965年,种植面积已达21万亩。7023品种,1971年引进,1974年,发展到19万亩。1975年,阿夫和7023普及全县,种植面积73万亩,占小麦播种面积的82.3%,全县平均单产129.15公斤,比1965年增长98.8%。

第五次,1979年以后,先后引进了百农3217、偃师4号、宝丰7228、南阳756、宛7107、豫原1号、洛阳7602、西安8号、小偃4号、3039、3199、小偃6号、宛原1836、偃师9号、京苑1号、中7902、中7606、豫麦1号、长江3号,并培育了上蔡774等品种。在不同土质、不同肥力条件下,连续区域试验2-3年,产量高于阿夫,增产显著的品种有百农3217、宝丰7228、宛原1836、西安8号、偃师9号、宛7107和上蔡774等7个品种,亩产293-482.9公斤,平均单产365.5公斤,比阿夫增产18.3%。1984年,上述7个品种全县种植面积已达110万亩,占麦播总面积的91%,平均亩产达225公斤,创历史最高水平。

红薯

民国时期,普遍种植的有红皮白瓤和白皮白瓤两大类。品名有椿树根、紫花头、黑榴红、大红袍等。

建国后,品种更新四次。

1953年,引进日本品种胜利百号(原名冲绳百号,抗日战争胜利后改为胜利百号),经农场试种,比地方品种增产34%。比对照品种大红袍增产:25-41%。1955年,栽种面积占红薯总面积的83%。

1962-1974年,引进护国553、宁薯1号两个品种,亩产鲜薯1500-1750公斤,比胜利百号增产30-35%,但有食味不佳、水分含量大、晒干率低、易感染黑斑病、不耐贮藏等缺点。故仅有少数农户少量种植,占红薯总面积的17%。1967年,从徐州地区农科所引进一窝红、栗子香两个品种,1971年,发展到23.3万亩,占全县薯类种植面积的49.5%,成为当时主要品种。

1975-1980年,引进丰薯1号、丰收白、青农3号、郑州红、郑颍红、郑红9号、郑红20等品种。经试验、示范,丰薯1号亩产1500-2650公斤,居7个品种之首。“75·8”特大洪水后,其它品种被淹死,薯块沤烂,而丰薯1号在水退后(水泡7天),薯秧由黄逐渐转绿,薯块不腐烂,亩产仍达500多公斤。因而逐渐推广。

1980年春,从周口引进徐薯18品种。经采用试验、示范和繁育同时进行的方法,比丰薯1号增产28.3%。1984年种植面积达14.5万亩,占春夏薯面积的60%。

大豆

1961年以前,大豆品种主要是地方农家品种牛毛黄、上蔡平顶四、紫花糙、糙黑豆等。虽适应性广,抗逆性强,但产量较低,多年徘徊在亩产50公斤左右,1951年,最高亩产仅77.5公斤。

1962年-1973年,引进推广紫大豆、徐424、徐302等3个品种,比本地品种增产12.3-20%。其中种植面积较大的为紫大豆,一般亩产125公斤,最高达142.5公斤。1971年,推广面积22.6万亩,占大豆总面积的57.8%。平均亩产92.05公斤,但生长期较长(120-125天),腾茬晚,对小麦播种稍有影响。

1974年,从泌阳引进70-33(后改为鄂豆2号),经示范种植平均亩产125公斤,比对照品种增产17.8%。1977年普及、种植27万亩,占大豆总面积的77%。

1979年,引进推广跃进5号、商丘7608、科黄31、科系4号、科系7号、170-4、锈变31、山宁1号(鲁豆2号)、郑州76064、76064-1和山东588-8、7558-10、中油38-19、83-14、周口7726等品种。经2-3年的多点示范,鲁豆2号、商丘7608、跃进5号和76064-1等4个品种,亩产116.75-235公斤。1984年,种植面积达38万亩,占大豆总面积的96.4%。

玉米

1965年,由新乡地区引进新双1号杂交种和制种材料150公斤、山东双跃75公斤,当年制种125亩;还引进杂交种500公斤,春播杂交示范500亩。1970年,推广玉米双交种。当年播种8万多亩,平均单产152公斤,较1958年种植的金皇后,每亩增产36%。

1976年,从省农学院、农科所等地引进豫农704、新单2号、豫双5号、博单、浚单等单交、双交品种。新单2号夏播示范结果,史彭大队种植480亩,平均亩产280公斤;黄埠八一大队种植60亩,亩产365公斤。1979年,豫农704和新单2号共种植16.5万亩,占玉米播种面积的81.2%。新单2号制种容易,抗大小斑病,单株双棒率高,棒轴芯细,出籽率75-80%,生长期95天,株高1.5米左右,宜密植。

1982年-1985年,引进新玉米单交种10个,其中1982年引进聊玉5号、丹玉6号、丹玉10号、新早1号;1983年,引进掖单2号、丹玉11号、陕单9号、烟单14号;1985年,引进丹玉13和中丹3号。经示范,比新单2号、豫农704增产显著的有丹玉11、新早1号、烟单14、聊玉5号、掖单2号、丹玉13等5个品种。1985年,普及面积27.5万亩,占玉米播种面积的73.5%。

大麦

1970年前,大麦主要种植地方农家品种芒大麦、红米大麦、白米大麦等。亩产100-125公斤,且品质较差。1970年,从河北引进尺八大麦品种,这个品种杆矮、抗倒伏、丰产性较好。1975年,普及种植面积9.5万亩。

1976年,从沈丘引进早熟3号大麦,在东岸示范150亩,平均亩产275公斤,最高亩产315公斤。1980年,普及面积5万多亩。

1983年,从驻马店农科所引进驻糙二棱大麦,在新庄和白圭庙农场示范,亩产240公斤。1985年,推广3万多亩。

棉花

民国初期,当家品种是小籽棉,少部分种植美棉。

民国24年(1935),引种脱字棉、爱字棉、德字棉。

建国后,棉花品种进行4次更新。

1950年,从省棉产所引进斯字2B(原产美国),在县城南关示范1亩,亩产皮棉33公斤,比小籽棉增产2倍多。1951年,从郑州古荥镇引进大斯棉,小面积示范,亩产皮棉35-40公斤。1959年普及。5年推广24万亩,基本上取代小籽棉。

1957年,从江西、云南、河北等地引进无疯枝岱字15号等20个品种,经原种场试验、示范,岱字15号为最佳,亩产皮棉45公斤。在和店星火第五队示范18.4亩,亩产54公斤,衣分、绒长均优于其它品种。1963年,推广面积11万亩,占全县棉花面积的93%。1966年,从湖北引进鄂光棉,经两年示范,因低产质差而未推广。1969年,实现了一县一种制,岱字棉15号进行三代更新(株行、株系、原种),实现了原种化。

1975年秋,从省农科院引进河79、河77两个品系。在海南岛繁育4.2亩,亩产皮棉30公斤,收种子400公斤。1976年,在朱庄大队第14生产队示范6亩,亩产皮棉81公斤。1979年,普及10.5万亩,占棉花面积的89%。

1979年,引进豫棉1号、中棉所10号。经2年示范,豫棉1号的产量、色泽和吐絮均优于河79。1984年,推广7.5万亩。中棉所10号经示范,亩产74.5公斤。

1983年,引进豫无19、32无毒棉品种,产量与豫棉1号接近。1984年,推广面积10.2万亩。

芝麻

建国初期,县内芝麻品种主要是古老的地方农家种演变的柳条香、高脚黄、一条鞭、紫花叶23等,一般亩产35-50公斤,播种面积20万亩左右。

1954年,农业局技术员陈益三,从“23中系”中选出上蔡紫花叶23。该品种适应性广,抗逆性强,分枝多,紫花、每叶三蒴、籽粒深黄、品质好、出油率达58%。除在县内大面积种植外,还推广到省内外。1958年,在全国农业展览会上展出。

1960年,从南阳地区引进南阳八大杈、大青节,但因耐涝性差,推广面积不大。

1977年,引进宜江白和驻芝2号,当年在县农科所和城郊公社大路张大队示范,驻芝2号比紫花叶23增产5-11%。1980年,推广面积13万多亩。

1980年,引进犀牛角、河南1号、郑芝2号和驻芝4号,在党店、大路张、固村等地连续示范2年,比驻芝2号和上蔡紫花叶23对照品种增产的有犀牛角、驻芝4号两个品种。1981年,党店大队、张月大队种植208亩犀牛角,平均亩产45.9公斤,最高亩产95.9公斤。1980-1984年,推广面积20多万亩。

1982年,引进平芝7627、襄芝2号、中芝7号等3个品种,当年在固村、五龙、武庄、党店、大路张等地示范,均比犀牛角增产,平芝7627和襄芝2号增产最为显著。1985年,扩大示范,党店乡忙忙村种植986亩,平均单产71公斤。

油菜

1973年前,油菜品种主要有大叶蔓菁和花叶辣菜两种,亩产65公斤左右。1973年,引进矮荚早。这个品种成熟早,亩产75公斤左右。1974年,推广面积5000亩,占油菜播种面积的85%。

1975年,引进南阳41甘兰型早熟品种,亩产90-125公斤,最高亩产160公斤。1982年,推广面积18万亩,占全县油菜播种面积的72.2%。

1979年,从中油所引进甘油5号。

1982年,从中油所引进821品种,经农技站示范,亩产145-180公斤,比甘油5号增产15%。1984年,示范试验20亩。1985年,推广面积3.2万亩。

烟叶

1956年前,以地方品种葵烟为主。

1956年,从许昌引进柳叶、黑面柳两个品种,亩产100-125公斤,品质较好,比地方品种增产30%。1957年,推广面积7.5万多亩,占烟叶种植面积的79.8%。

1958年,引进螺丝头、双头烟、金叶黄、长脖黄等品种,亩产100公斤左右,色泽好,品质佳。1970年推广面积7981亩,其中螺丝头栽种面积最大。

1974年-1976年,引进千斤黄、云南多叶、齐庄多叶、襄阳1号、库红71等品种,亩产150公斤左右,1979年,推广面积5.5万亩。

1980年,引进青藏1号、青盛2号两个多叶型品种,单株50-70片叶,高产,活色好,亩产200-300公斤,很受广大烟农欢迎,推广面积5万多亩。但有叶面小、薄,品质差等缺点。

1983年,在恢复长脖黄品种的同时,又引进C-140、NC-89、红花大金元品种进行试种,亩产200公斤以上。该品种活色金黄,品质好,1985年,推广面积3万多亩。

三、病虫防治

1、病虫

本县自晋代以来,发生较大的虫害14次。除晋武帝泰始四年九月(公元268年)系螟虫为害外,其余13次皆为蝗虫。晋至明一千余年间,蝗害仅两次。明以后,蝗虫为害频繁,程度亦重。1943年,蔡邑发生空前的蝗害,成虫飞扬于空,遮天蔽日;栖于地,积厚寸余,野草与农作物全部食尽。建国后,仅1955年发生蝗害一次,省组建上蔡、商水、项城3县联防指挥部进行防治。从此,蝗灾始控。

1950年-1964年,小麦吸浆虫为害严重,1964年后控制。但此后粘虫发生渐重。同时,棉花的蚜虫、红铃虫、棉铃虫、红蜘蛛、大豆豆秆蝇、豆天蛾为害亦较重。由于自1965年后连年释放金小蜂,红铃虫为害于1970年后控制。

1964年和1983年,小麦锈病流行,造成减产约4成。

1985年春,小麦赤霉病大流行,约减产粮食50000吨。秋,县东部蟋蟀为害严重,70%的大豆被吃光,约损失大豆10000吨。

红薯的根腐病和玉米的大、小斑病亦屡屡发生。

2、防治措施

建国前,对病虫害的防治没有专门的植保机构和人员。建国后的1953年,在县农技站始配植保工作员1人。1966年,县设病虫测报站。1974年,每个公社配病虫测报员,每个生产队配1-2名查虫员,基本做到“四级查虫,两级发报”。1978年因经济拮据,仅留桃花店、东岸、朱庄3个测报点,其余停报。

1986年3月,县成立植保站,植保业务得到进一步开展,采取了下列防治措施。

(一)综合防治 改变耕作制度,合理施肥,合理密植,深耕改土,兴修水利,垦荒除草等。1982年,综合防治面积为47万亩。

(二)物理防治(1)、器械捕杀:捕杀小麦吸浆虫用拉网,捕杀粘虫用粘虫网。

(2)、诱集诱杀:黑光灯诱集棉红铃虫、棉铃虫、地老虎、金龟子;杨柳枝蘸糖酸液诱杀粘虫、地老虎;黄色板诱杀有翅蚜虫。(3)、间隔法:挖沟防止蝗蝻、粘虫的蔓延迁移。

(三)化学防治 用化学药品喷撒防治病虫害,主要有(1)无机杀虫剂:砷制剂、汞制剂;(2)、植物杀虫剂:烟草水、除虫菊、鱼藤、苦树皮、楝树根;(3)、有机杀虫剂:有机氯、磷、氮杀虫剂。(4)、熏蒸剂:溴甲烷、磷化铝、敌敌畏等。(5)、杀螨剂:三氯杀螨矾、杀螨特等。

(四)生物防治 1965年,利用金小蜂防治棉铃虫;1972年,利用7216真菌防治玉米螟;1974年,利用瓢虫防治蚜虫;1975年,利用赤眼蜂防治玉米螟;1979年,自然利用蚜霉菌控制伏蚜危害。

四、农药肥料

(一)农药

1949年-1985年,全县使用农药上百种。主要有:滴滴涕、六六六、1605、敌敌畏(DDV)、敌百虫、1059、乐果、3911、杀虫脒、呋喃丹、氧化乐果、中西除虫菊、敌杀死、退菌特、多菌灵、霜疲灵、粉锈宁、氟硅尿、双效灵等。

(二)肥料

农家肥:上蔡历来用农家肥肥田。农家肥主要是人、畜粪便和杂草沤制的土杂肥。建国后,村村队队罱沟塘淤泥、换老房土肥田,少数村队种植绿肥。无秸杆还田习惯。

化学肥料:上蔡使用化肥始于60年代初。其种类有碳酸氢铵、尿素、硝酸铵、氨水、硫酸铵、氯化铵、复合肥、过磷酸钙、钙镁磷、鱼甲肥等。1972年-1977年,部分生产队使用过“5406”菌肥。1980年以后,少数农户开始使用微量元素肥料:钼酸铵和硼砂。

施肥方法:建国前和建国初期,施底肥少,施追肥多。尤以小麦,多在春节前撒施土杂肥(腊肥)。1969年以后,小麦逐步以施底肥为主,追肥为辅;秋作物以施追肥为主,并多为化肥,采用沟施和穴施的方法。1980年以后,小麦底肥主要是碳酸氢铵,亦有施用农家肥的,追肥全是化肥,主要是尿素,秋季作物追肥全施化肥。在微肥施用上,1973年,始用钼酸钾拌种。1980年后,叶面喷施磷酸二氢钾、油菜喷硼砂。

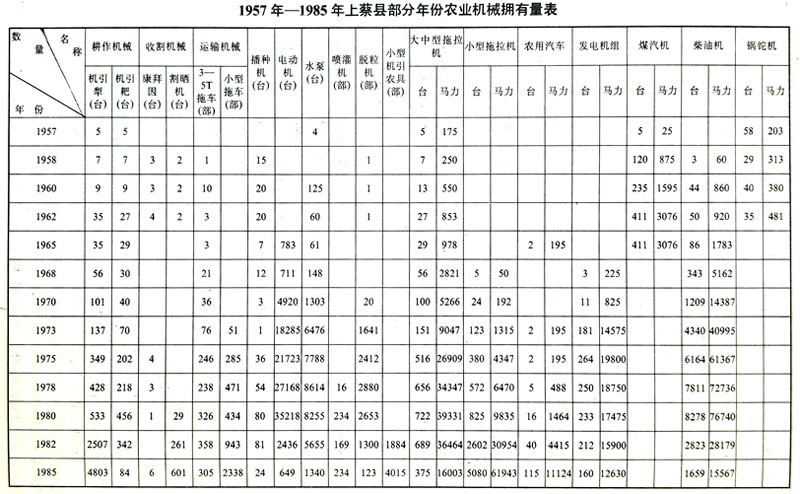

第三节 农机具

一、耕作动力

建国前,由于生产力低下,广大农户世代以人畜作为耕作动力。

建国后,随着生产关系的变化,农民喂养的牲畜增多,耕作以畜力为主。但在农忙季节,仍有人力拉犁、拉耙、拉耧耕种的。

1957年,县国营拖拉机站成立,购履带式拖拉机5台,共175马力,当年机耕面积52000亩。其后,大、中型拖拉机和小型拖拉机逐年增加,机耕面积不断扩大,缓和了因大牲畜不足耕作困难的状况。1968年,全县有各种拖拉机61台(大中型56台、小型5台),计2871马力,年机耕面积 353320亩;1973年,发展到274台(大中型151台、小型123台),计10362马力。1978年后,农业机械骤增。1980年,拖拉机为1547台(大中型722台,小型825台),计49166马力。1981年后,由于农村实行土地联产承包责任制,群众承包的地块零碎,大、中型拖拉机因而减少,小型拖拉机则增多。1985年,全县拥有农业机械总动力13.3万马力。其中耕作机械5445台(大中型拖拉机375混合台,小型拖拉机5080台,大中型机引农具381件,小型及手扶机引农具4015件),77946马力;排灌机械和其它机械动力55198马力(柴油机15567马力、电动机组4495马力、农用汽车11124马力)。

二、耕作机具

1、犁耙

建国前,县内农民耕地普遍用传统的土犁、土耙。1952年,县引进七寸步犁38部,1959年,发展到2869部,因深耕较土犁优越,一直被农民沿用下来。

1954年,引进双轮双铧犁79部,到1959年,发展到2907部,因耕作笨重,牲畜牵引困难,后逐渐淘汰。

1957年,引进拖拉机5台并带4铧犁5部。1980年,大中型拖拉机发展到722台,机引犁533部,机引耙456部。后因一家一户联产承包,田块小,不适宜大型机具耕作,到1985年底,大、中型拖拉机仅剩375台,机引犁146部。

1967年,随小型拖拉机配套引进机引双铧犁。因该犁机动灵活,造价低,深受农民欢迎。1985年底,小型拖拉机已发展到5080台,配套机引犁4015台。

2、播种

上蔡从古至今,农民一直沿用传统木制耧播种。1954年,国营农场第一次引进24行播种机两部,因当时无牵引动力,未能使用。随着拖拉机的引进,播种机开始在农业上发挥作用。1958年,全县有播种机15部,1978年,发展到54部。1980后,全县播种机逐渐增多,1982年发展到81部,但在种麦时,农民仍大部分使用木制耧。

3、中耕

农民中耕除草的主要工具是锄和铲,也有用犁(只用犁铧,不带犁面)或耧穿的,没有专用机械化中耕机具。

4、收割

上蔡从古至今,农民的收割工具主要是镰刀。建国前,有个别富户和大佃农用钐刀割麦。秋季的高杆作物则用镢头砍收。1956年,引进马拉收割机1台。因该机机械化水平低,效率差,畜力牵引又困难,未能推广。1958年,引进大型联合收割机3台,割晒机2台,均因动力困难未推广。1980年后,推行小型割晒机,1985年,发展到601台。多数农民因购买燃料油困难,收割庄稼仍主要依靠镰刀。

5、脱粒

上蔡农作物脱粒,世代均用牲畜拉石磙、耢石操作。1958年,始引进3台康拜因联合收割机和一辆机动脱粒机试用。1973年,发展脱粒机1641台,1978年达2880台。1981年后,推行联产承包责任制,农作物脱粒基本仍用旧式石磙、耢石。20-30%的农户则使用胶轮拖拉机打场拖粒。1985年,有联合收割机(康拜因)6台,机动脱粒机123台;1975年,引进机动扬场机,1984年达14台。这些大型机械,主要为4个国营农场和种子、粮食部门使用。

6、田间运输

上蔡的农用运输工具,建国前世代主要靠四轮大车。1957年合作化后,大力发展胶轮马车和架子车。1965年,胶轮马车发展到1120辆,架子车15869辆。四轮大车逐渐被淘汰。1978年,全县有胶轮马车4974辆,架子车120256辆,农用汽车5辆,3-5吨拖车238辆,小型拖车471辆。实行联产承包责任制后,1985年胶轮马车下降到838辆,架子车猛增到162740辆(基本每户一辆),农用汽车115辆,大中型拖车305辆,小型拖车2338辆。架子车成为农业生产上的主要运输工具。

7、植保

50年代中期,始用植保器械。1954年引进手动喷雾器25部。1955年,引进喷粉器18部。1957年,手动喷雾器发展到991部,喷粉器555部。1973年,引进机动喷雾器3部,1985年底,手动喷雾(粉)器4684部。机动喷雾机24部共38马力。

第四节 经营管理

一、劳动管理

互助组时期,主要是互助换工。建立初级农业生产合作社后,专业人员(如饲养员、菜把、副业人员等)按定额记工,农田作业由队长派工,采取评工记分办法。高级社后,实行“五定”超产奖励制,即定土地、定产量、定工分、定投资、定上交,超产奖励,减产受罚。社员劳动记出勤天数,每月按年初评定的底分计算劳动工分。人民公社化后,实行三级所有,队(生产队)为基础,生产队为核算单位。生产队对社员仍实行评工记分,每日按完成的数量和质量死分(底分)活记。“文化大革命”期间,推行大寨经验,实行政治评分(主要看路线觉悟和劳动态度),生产上出现队长敲钟,社员上工,出勤不出力的现象,不管劳动力强弱,只要路线觉悟高工分就高。结果是效率低,农活质量差。实行农业联产承包责任制后,生产以家庭为单位,生产积极性骤然提高,精耕细作,产量逐年上升。

二、财务管理

互助组时期,不涉及收益分配,无财务账目。1954年,建立农业合作社,各社配会计1人。1958年,人民公社化后,大队和生产队都配有会计1人。1982年,大队改为村民委员会,会计更名为村委秘书,生产队更名为村民小组,会计由组长兼任。

1954年,县建立会计辅导站,隶属农业局。区农技站设财会辅导员。1959年,农业局设财会辅导股。1970年,财会辅导股撤销,财会辅导员归财政局领导。1972年,财会辅导员归银行。1983年,财会辅导员归农牧局,由新设的农经股管理。1985年,改名农经站。

财会辅导员主要业务是培训大队、生产队会计,并检查、指导其财务账目。1954年,采用单式记账法。1958年,会计核算由权责发生制改为收付实现制。1964年,推行现金、实物两条腿直收直付。1978年至1981年,实行5帐(现金帐、实物账、分类帐、固定资产帐、往来明细账)、2簿(工分登记簿、预分登记簿)、7单(现金收、付凭单,旅差费记账凭单,现金收、付交接单,实物收、付凭单),一卡(实物卡片)。记账方法改为钱、物收付法。1981年至1985年,土地联产承包后,会计核算改为成本核算。实行4帐(现金日记账、总分类帐、实物明细账、往来明细账),4簿(固定资产登记簿、土地管理登记簿、承包结算登记簿、集体用工登记簿),4单(现金收、付凭单,实物出入凭单,旅差费报销凭单、记账凭单)。

从1954年至1985年,有五次大的会计制度变革,共培训大队、生产队会计5万多人次。

1958年,农村财务实行日清月结,月底公布帐目,由群众审查。1963年至1966年,实行月底4牌公布(现金、实物、工分、往来)。1978年后,大队成立理财委员会,小队成立理财小组。定期召开理财会,会计当众公布帐目,理财组当众查看清单,群众当面提意见,经办人当众解答,保管员当众亮现金。所提问题记到理财登记簿,以便备查。理后单据装订并存入大队财务档案柜。

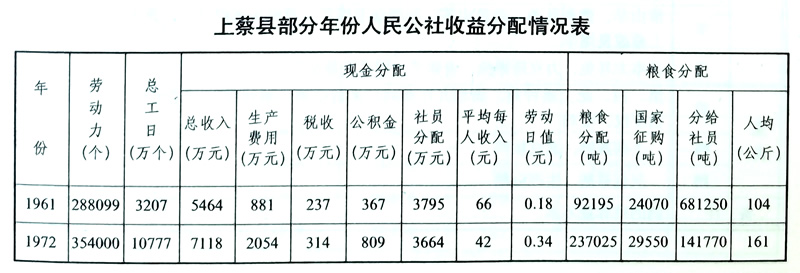

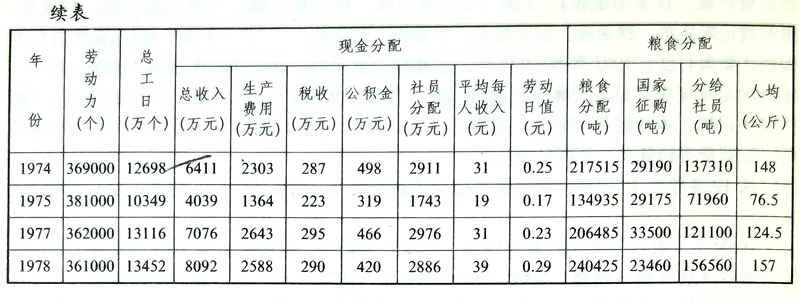

三、收入分配

初级农业合作社时期,社员收入分配由集体扣除种子、饲料和生产管理费、公益金、公积金后,按议定的土地入股分红比例和社员劳动工分参加分红(一般地四劳六)。高级社取消土地分红,社对生产队按实际产量、收入,分别计算出各队应上交的提留、奖罚和应分粮款,然后分配到各生产队。生产队以社员实际劳动工分数为分配的主要依据,除人头粮外,其余粮、款均按按劳取酬原则分配(一般是人劳各半)。1958年-1960年,人民公社搞“一大二公”,改变了分配制度,实行供给制。极个别好队劳力每月发三元左右工资到大食堂就餐。1961年,纠正“五风”,收入分配分实物和现金两种:油料、棉花按人定量分配后,其余出售给国家。粮食扣除公粮、种子、饲料后,其余采用人劳各半,人四劳六或人六劳四等办法进行分配。现金分配,将全年总收入(包括实物折款),扣除生产费用,公益金、公积金和各项开支后,按全年总工分平均,确定工分值,然后根据每户劳动总工分进行分配,劳动力少,分实物多的户需交缺粮款。因强调公共积累,管理水平差,故社员分配水平逐年下降。1961年,社员分配占总收入的69%;1972年为51%;1973年为48.3%;1978年为35.5%。劳动日值不足0.3元。

1981年后,全县实行家庭联产承包责任制,除各户按承包的土地数量,完成国家征购、农业税、集体提留外,其余全归个人所有。