第四章 民 兵

第一节 民兵体制

1947年(民国36)8月,豫皖苏区1团开辟上蔡新区。年底,在1团1营的基础上建立上蔡县大队。翌年2月,新设的5个区都建立了区中队。这是上蔡县最早的民兵武装组织。

1950年7月20日,县人民政府设立武装科,区政府配武装助理,乡设民兵中队部。

1951年1月1日,改武装科为中国人民解放军上蔡县人民武装支队部,区设民兵大队部,乡设民兵中队部,村庄依据大小不同设立民兵排、班或小组。

1951年6月2日,改武装支队部为中国人民解放军上蔡县人民武装部,区政府设立区人民武装部,县、区委书记兼同级人民武装部第一政委。同年11月12日,县委、区委分别建立人民武装委员会。

1958年10月,根据毛泽东主席关于“大办民兵师”的号召,县建立民兵师,公社建立民兵团,大队建立民兵营,生产队建立民兵连,下设排、班。由于三年自然灾害的影响,到1963年,民兵组织基本上处于瘫痪状态,民兵活动停止。1964年,根据毛泽东主席关于民兵工作要“政治落实、组织落实、军事落实”的指示,各级民兵组织又恢复原有建制。1981年对民兵组织进行调整,全县取消民兵师和公社民兵团建制,将大队民兵营降为民兵连,机构精简,编制压缩,人员减少。

第二节 民兵队伍

1950年,全县民兵为8600名。以后逐年发展,到1958年,县建立两个民兵师,下辖18个民兵团,211个民兵营,1898个民兵连,5452个民兵排,12098个民兵班,人数达249257人。1963年后,组建武装基干民兵。到1973年,建1个武装基干民兵团,辖19个连,人数达3247人。配有步、机枪1212支(挺),子弹27250发,“60”迫击炮8门,“82”迫击炮4门,炮弹90发。1980年,全县民兵发展到281797人,其中基干民兵155598人,武装基干民兵12673人,全县有22个武装基干营,5个基干连。团直分队还配有高射机枪一挺,“82”迫击炮一门,重机枪3挺。并有通信连1个,卫生连1个,侦察排1个,反坦克排2个,配有高射机枪9挺,重机枪9挺,“82”迫击炮12门,“75”无后座力炮2门,40反坦克火箭筒两具,“81”电台两部,“71”电台两部,“883”电台4部,“702”电台4部,十门总机两部。1981年,对民兵组织进行调整,人数由原来的281797人减少到106846人,基干民兵减少到18247人。到1985年,全县仅保留基干民兵建制。

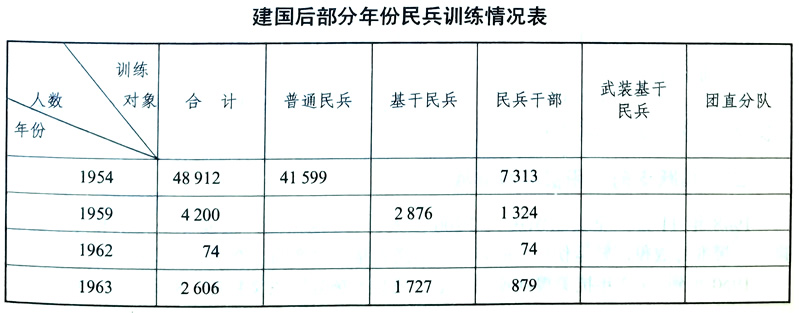

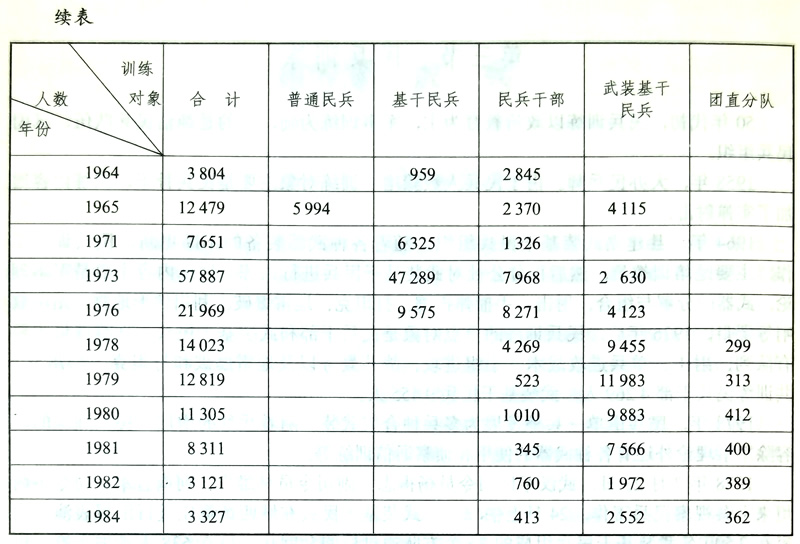

第三节 民兵训练

50年代初,民兵训练以政治教育为主,军事训练为辅,目的是纯洁民兵队伍,巩固民兵组织。

1958年,大办民兵师。由于民兵人数骤增,训练对象主要是民兵骨干,训练内容增加了实弹射击。

1964年,县建立武装基干民兵组织。随着各种武器装备的不断更新,民兵训练工作,主要是培训教员,然后再分公社对武装基干民兵进行训练。训练内容主要是军事理论、武器的分解与组合、射击、手榴弹投掷、打坦克、地雷爆破、利用地形地物、站岗放哨等课目。1976年后,民兵训练的重点对象是民兵干部和武装基干民兵,训练课目主要有队列、射击、单兵进攻战术、小组进攻、战斗勤务以及地雷爆破和打坦克。1978年,共训练民兵干部4269人,武装基干民兵9455人。

1978年,民兵由单一兵种发展为多兵种合成武装。随着兵种的增加,民兵训练的内容除军事理论外还有各种武器的使用和侦察通信训练等。

1978年7月23日,武汉军区司令员杨得志、副司令员林维先、河南省军区司令员尚坦来上蔡视察民兵工作。24日上午, 武装基干民兵在城西黄尼庄进行汇报表演。内容有2500名武装基干民兵组成的25个方队通过检阅台阅兵,另有638人参加步枪、机枪、冲锋枪第二练习实弹射击,排集体刺杀、投弹、队列、步兵班防御,还有团直分队表演防空、爆破、打坦克、通信、防化等军事技术。参加这次阅兵的领导有地委书记丁石、驻马店地区九县一镇的主要负责人、上蔡县人武部领导、各公社党委成员、各大队党支部书记、县直各局委负责人等。汇报表演受到了各级领导的赞誉。

1980年后,民兵训练以公社为单位,规定每年用一个月时间集中进行训练。

为适应民兵训练需要,1984年初,全县集资30余万元,在县武装部院内建民兵训练楼一座,建筑面积2850.1平方米,共有房间128个。其中有民兵训练住室82间、电话教学室3间、军事专修室1间、政工科技专修室10间、图书室1间、器材室1间、会议室16间,一次可训练民兵500名。

第四节 民兵活动

一、剿匪反霸 打击刑事犯罪 维护社会治安

1947年至1949年,上蔡县民主政权初建,形势处于“拉锯”状态,民兵积极配合人民解放军,参加大小战斗30余次,歼灭国民党地方反动武装多股,保卫和巩固了新生的革命政权。

1949年至1953年上半年,在剿匪反霸、镇压反革命运动中,民兵积极配合公安部门,追捕、搜捕反动党团首恶分子7人,匪首232人,惯匪76人,反动会道门头子81人,地方恶霸16人,国民党潜伏的军政要人、残渣余孽、地下特务等1456人。

1964年,组织民兵配合公安部门侦破案件,逮捕15人,押送28人,执行看守任务3处,看管罪犯132人。

1983年8月16日,在严厉打击刑事犯罪中,配合公安机关,采取统一行动,全县出动民兵2万多人次,抓捕人犯400余名。

二、踊跃支前,积极参军参战

1948年11月,全县组织民兵2200多人,450副担架,组成4个大队和4个武装排,支援准海战役,转运伤员250多人,运送大量粮食弹药,圆满完成支前任务。

1950年到1952年抗美援朝期间,全县民兵发扬爱国主义精神,8千多人自愿报名参军,其中1908人被批准入朝参战。雷保森在战斗中带领一个班炸毁美军坦克11辆,被授予特等功臣、一级战斗英雄称号。从1949年到1985年,全县有36627名民兵应征人伍。

三、积极参加社会主义建设

建国后30多年中,全县民兵在治河、修路、抗洪抢险工作中做出了显著贡献。

从1951年到1984年,在治理柳堰河、汝河、黑河、杨岗河、茅河、杨河及其它水利配套工程中,民兵发挥了生力军作用,参加人数95万人次,完成土方7000万立方米。

1963年8月,暴雨成灾,全县10多万民兵参加抗洪抢险,抢修河堤647处,共28773米,完成土方86092立方米;完成分洪工程筑堤15公里多,加固老王坡大堤850米,完成土方4000立方米;加固护庄堤72个,完成土方28万立方米,疏通河渠14条。全县减轻受灾面积50多万亩,受到信阳军分区和县委县政府的表扬。

1965年秋,大雨成灾,老王坡蓄洪区水位上涨,威胁着老王坡周围和洪河两岸人民的生命财产安全。根据省政府指示,全县两个小时动员民兵3万人,冒雨摸黑开赴工地筑堤,完成30余万立方米土方,保证了老王坡、洪河等处安全分洪,避免了可能酿成的水患灾害。

1975年8月,上蔡遭千年不遇特大暴雨,全县一片汪洋,平地行舟。县立即组织民兵突击队520个,共72030人参加抗洪抢险,救出群众46434人,救出牲畜29530头,抢修公路57.9公里,修复河堤158公里。灾后,有883名民兵出席县抗洪抢险表彰大会。