第三章 物价管理

第一节物价沿革

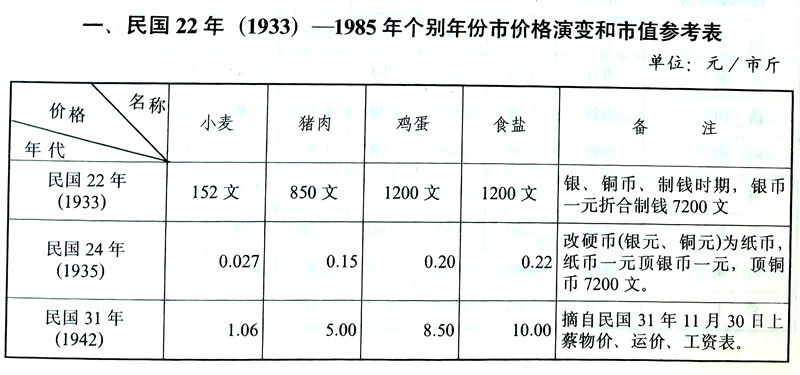

清末同治、光绪年间,上蔡物价比较稳定。民国时期,社会秩序紊乱,市场价格很不平稳。特别是民国35年(1946)后,通货膨胀严重,物价出现一日数涨的局面,小麦卖到十五亿元一斗,几千万元到一亿多元买食盐一斤。国民政府在无法控制物价、法币贬值到无法使用的地步时,就滥发货币。开始发关金票,一元顶二十元,后发金元券,(又称美金票)一元顶三百万元。结果通货膨胀货币贬值的现象愈演愈烈,出现了拿钱买物捆兑捆,票子买馍斤兑斤的病态。

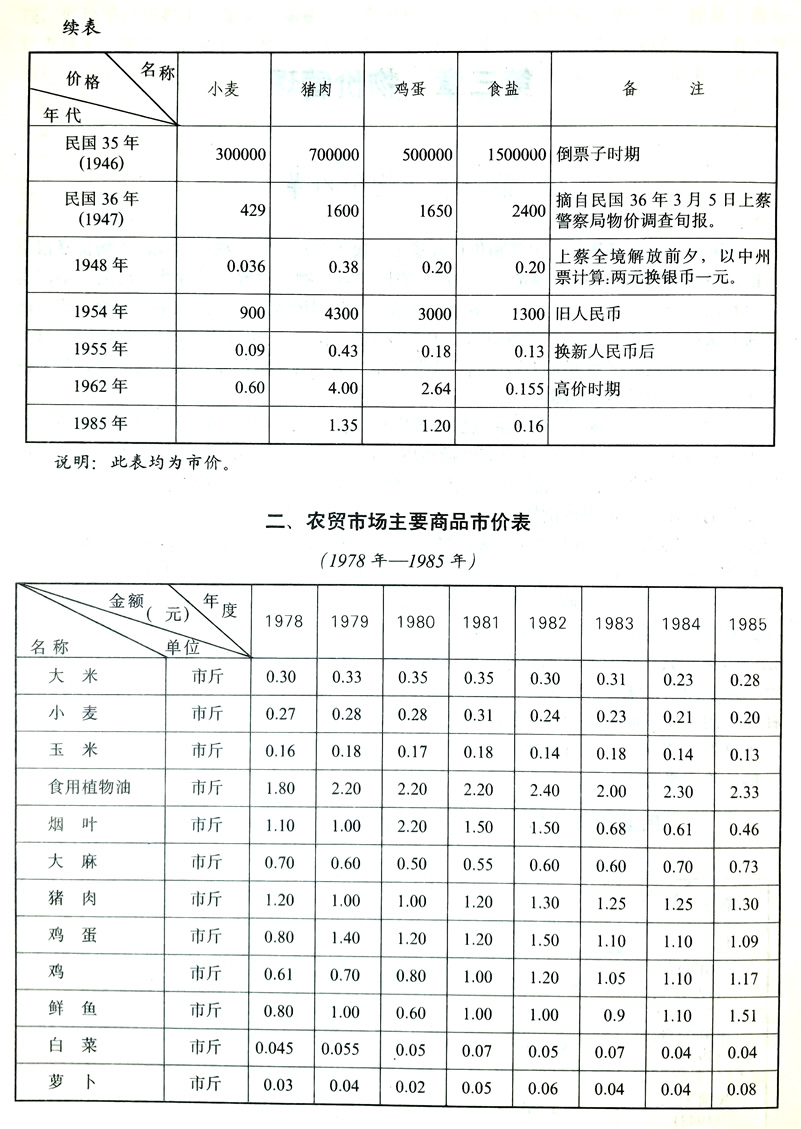

1948年12月,新诞生的上蔡县民主政府立即着手统一市场货币,采取取消法币,推行中州钞并和铜币、银元同时流通的措施以稳定物价。1951-1952年,不法商人争夺市场领导权,抢购物资、囤积居奇,使市场物价不断上涨。县人民政府通过国营商业大量吞吐商品的措施和打击投机倒把及“三反”、“五反”斗争的开展,使全县市场物价进入基本稳定阶段。1953年春,小麦遭受霜灾,群众纷纷购粮备荒,出现了争购现象,冲击数月来物价稳定的局面,政府采取紧急措施,禁止粮食外流,并从外地调来大批粮食,加之后来麦苗复生,并取得一定收成,粮价又复平稳。1959-1962年,由于自然灾害和工作的失误造成了物资缺乏,供求矛盾非常突出,物价一度上升。1963-1965年的经济恢复时期,市场开放,物资有所增长,价格趋向平稳。1966年一1976年,集市贸易取消,商业活动限于国营、集体,物价实行冻结,“黑市”价格显著增大。1979年以后,为发挥物价的杠杆作用,发展商品生产,在以计划经济为主,市场调节为辅的原则下,着手解决长期遗留下来的价格问题,有计划地调整不合理的价格,理顺价格关系,在有升有降的情况下,总的价格水平有所上升。

第二节 物价调整

建国前,商品没有统一的价格,均为随行就市,由买卖双方议定。

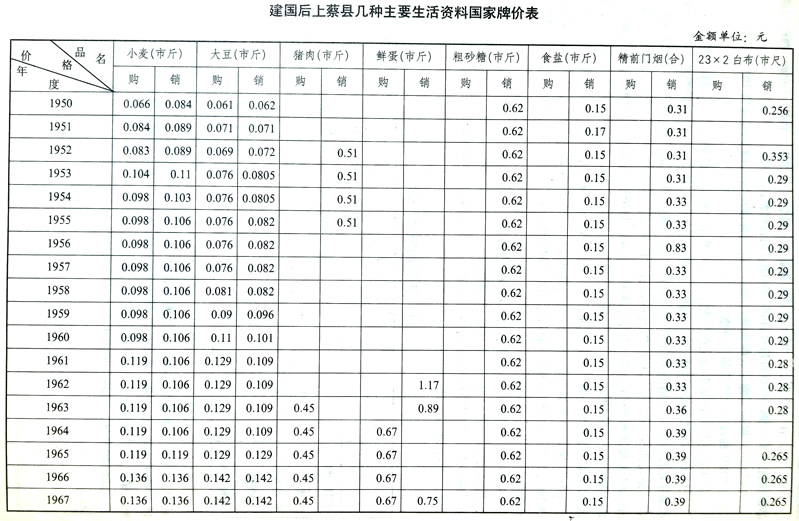

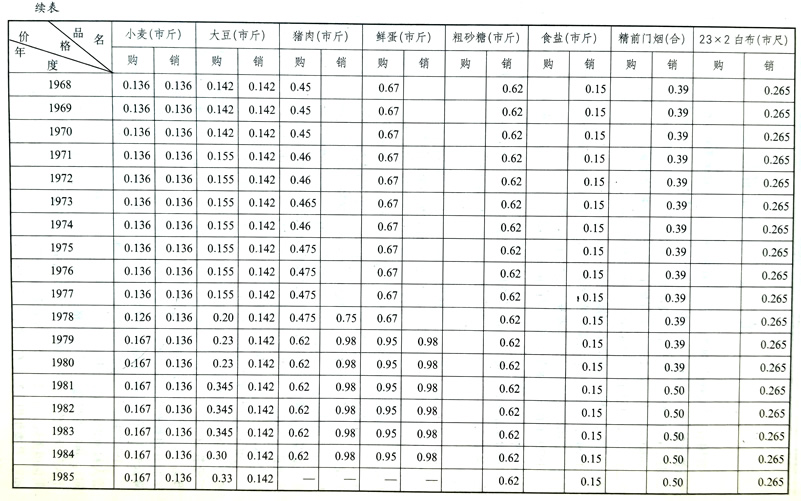

建国后到1985年的36年中,由于实行了“统一领导,分级管理”的办法,国家牌价始终保持着相对的稳定,其间出现的物价调整也是从实际需要出发进行的。

(一)粮油价格的调整。建国以后,政府一直采取稳定方针,对粮油购价调整幅度较大,销价调整幅度较小。

1953年,粮油实行统购统销,其价格基本上是在自由市场价格基础上形成的。当时的小麦购价每市斤0.104元(换币后的币值,下同),销价每市斤0.11元;玉米购价每市斤0.065元,销价每市斤0.0685元;大米购价每市斤0.099元,销价每市斤0.113元;黄豆购价每市斤0.076元,销价每市斤0.0805元。

1961年,对粮食统购价格进行了全面的、大辐度的调整,调高率总平均为25.2%。为不增加消费者的负担,销价未动,形成了购销价格的倒挂。如中等小麦每市斤购价0.119元,销价0.106元。

1965年,调高了大米、稻谷的统购价,中等大米由每市斤0.119元提高为0.128元。粮食统销价平均提高12.82%,购销价格基本持平。

1966年,粮食统购价又提高16.95%,食用油提高15.5%,同时超购部分又在原统购价的基础上加价30%,统销价本着与统购价拉平的原则也进行了调整。

1971年,又对油料、油品统购价进行了调整,其中芝麻提高30.1%,花生提高28.5%,芝麻油提高21.9%。

1979年,粮食统购价从夏粮上市起提高20%,同时实行50%的超购加价。

1984年,适当降低了大豆的收购价,青、黄豆每市斤由0.345元降为0.30元,降低幅度为13.4%。

1985年,对主要的粮食品种取消统购,改为合同定购,同时调整农村粮油购销价格。合同定购的三大品种(小麦、稻谷、玉米)按“倒三七”比例计价(“倒三七”即统购价30%,加超购价70%);主要油料品种按“倒四六”比例价格放开收购(“倒四六”即统购价的40%,加超购价60%)。对供应农村人口的粮食、食油的销售实行购销同价,工业用粮改为议价供应。调整后的定量供应部分每市斤小麦购价0.167元,销价0.136元;玉米购价0.116元,销价0.095元;大米购价0.168元,销价0.14元;黄豆购价0.33元,销价0.142元;花生果购价0.34元,销价0.34元;油菜籽购价0.36元,销价0.36元;芝麻购价0.58元,销价0.58元;棉籽购价0.10元,销价0.10元;芝麻油购价1.20元,销价0.80元;菜籽油购价1.06元,销价0.74元;豆油购价1.65元,销价0.79元。

在粮食价格的调整中,于1961年出现了购销价格倒挂,为解决粮食部门的负担,购销差额由财政部门给以补贴。少者每年20多万元,多者700多万元。从1952年到1985年,总计补贴42313062元。1965年,提高城镇户口定量口粮销售价格后,为使消费者不因提价而增加经济负担,政府按工资收入的不同类型发给生活补贴,每人每月标准有0.18元、0.40元和0.70元。1966年改为1.16元,其中1元发给本人,其余留作单位困难户补助。同年12月取消了单位留存。

(二)其它商品价格的调整。从1950年到1960年,肉类、卷烟、食糖、布料等主要生活资料的价格基本未有变动。

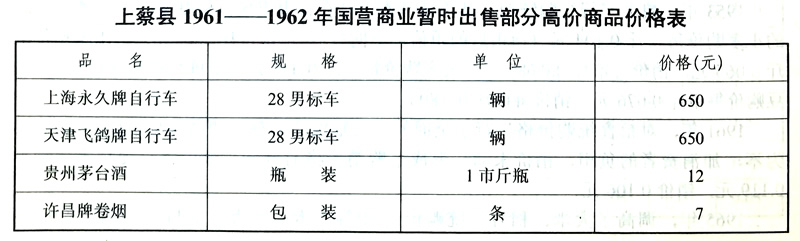

1961年以后,为克服国民经济的严重困难,根据“调整、巩固、充实、提高”的方针,采取了在平价供应的同时,对少数几种商品实行暂时高价出售,以增加货币回笼。1961年,高价出售糖果和糕点,1962开始出售高价自行车、针织品、钟表、烟、糖等,并根据行情对价格不断进行调整。到1964年全部退出高价范围,实行敞开供应,并降低火柴、食糖和部分生产资料的价格。

1965年,在生产发展、物价稳定的基础上,对煤油、煤炭、食盐、五金、西药等商品价格进行了调整,利用价格杠杆进一步促进国民经济的发展。

1972年,提高了棉花收购价格,每担三二七标准皮棉由88元提高到103.5元。

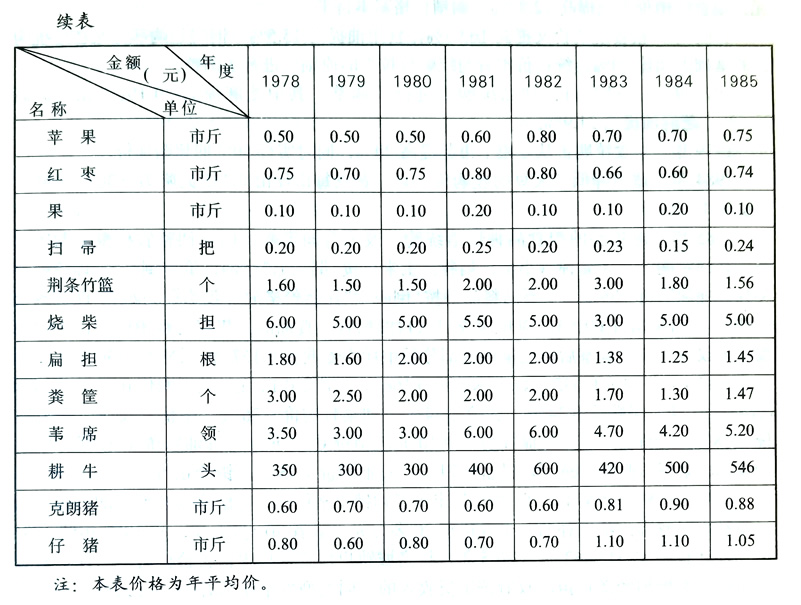

1978年提高了土特产品的价格。

是年在保持物价基本稳定的情况下,对一些不合理的价格进行了有计划的调整。

1979年对主要农副产品和主要副食品提高了价格。猪、牛、羊、蛋类及水产品的购价调整幅度较大,生猪由1978年的每百市斤46元提到62元,菜牛由1978年的每百市斤67元提高到93元,菜羊由1978年的每百市斤56元提高到77元,鲜蛋由1978年的每百市斤67元提高到95元,并恢复季节差价。农副产品价格提高以后,而销售价格未动,出现了售价低于购价的又一“倒挂”现象。结果使经营单位受损,投机商人乘机渔利。为解决这个问题,随之又提高了这些商品的销售价。猪肉由1978年的每百市斤75元提高到98元,牛肉由1978年的每百市斤51元提高到74元,羊肉由1978年的每百市斤57元提高到79元,鸡蛋由1978年的每百市斤78元提高到98元,同时每月发给职工5元的副食品补贴费。

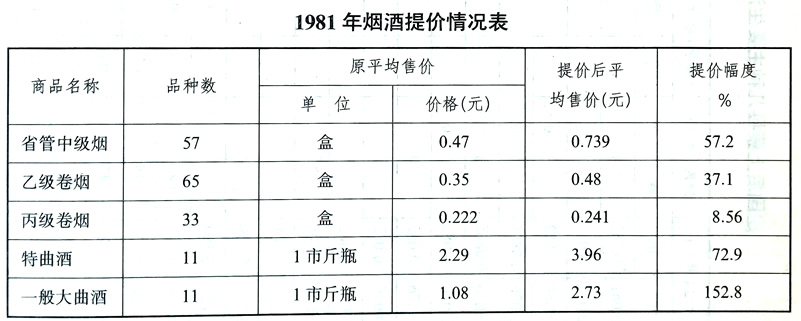

1981年11月8日,调整了烟酒和涤棉布的价格。这次烟酒提价的原则是:比照部管产品的价格,以质论价、比质比价,高档多提,一般少提,低档不提;涤棉布规格品种繁多,降价原则是参照代表品种价格,按质论价,比质比价,降低幅度为3%-25%,进销差率为7%,批零差率为14%。

1983年至1985年,市场物价基本以国家牌价为主,市场调节为辅,达到基本稳定。其中,1985年4月,取消了生猪派购和原规定的收购奖售政策,实行有指导的议购议销,同时对肉、禽、鱼、菜等鲜活商品实行自由购销,价格由购销双方自由商定。实行议购议销后,对非农业人口每人每月发给补助费1元。

其它如木材、药品、地方工业产品和第三产业价格,根据情况均做了有升有降的调整。

第三节 物价监督检查

建国后,县物价管理部门,在认真执行政策,严格审定物价的同时,还对经营单位的价格执行情况,经常进行监督检查。1959年第一季度,全县共审查商品3655种,违价的455种,占12.45%,违价的主要原因是地区差价不合理,制价不细心。

1960年2月,在全县范围开展了广泛深入的物价政策宣传,至8月底共查处违价案件2120起,非法收入51670元。10月5日,县人委发出《关于加强市场物价管理的通知》,对商品管理、价格制订权限再次作了明文规定。

1964年7月,县人委批转物价委员会《关于认真地全面系统地开展价格检查工作的报告》,组织全县所有企、事业单位进行自查、互查和抽查。

1979年在安排8种副食品提高销售价格的同时,于10月底抽调45人组成检查组,对副食品、饮食服务、日用工业品价格进行了检查,共查53个单位的商品价格7366种次,错价427种次,占5.8%;检查度量衡器具580件,不合格的121件,占20.9%。年底,又抽调76人,分赴全县检查商品和非商品收费6835种次,对查出的问题及时予以处理。

1980年4月,贯彻《中共中央、国务院关于加强物价管理,坚决制止乱涨价和变相涨价的通知》,县成立物价检查办公室,由计委组织全县商业、供销、粮食、卫生等有关部门,抽调80人,对全县进行了检查。共查价格7701种次,错价355种次,占4.61%;检查度量衡器具470件,不准确的52件,占11.06%;检查中西药处方2203张,错划价的592张,占26.87%。12月,贯彻河南省人民政府《关于严格控制物价,整顿议价,开展市场物价大检查的通知》,县委建立物价大检查领导小组,县长张遵道任组长,有关局委负责人为成员,抽调127人,组成31个检查组,抽查了395个国营、集体企事业单位,累计检查商品和非商品收费38362种次,错价1294种次,占3.37%;检查度量衡4546件,不准确的815件,占17.9%;检查中西药处方4389张,错划价款的1395张,占31.8%;查处违价案件8起,罚没金额12497元。

1982年,贯彻《国务院办公厅关于稳定市场物价的几个问题的通知》,开展了物价大检查。全县共查价格13481种次,错价412种次,占3.05%;违价非法收入3万余元,罚没款20133元。6月,贯彻河南省人民政府《关于开展清理物资收费和非商品收费的通知》,县人民政府成立清理“双费”领导组,对“双费”进行清理。清理前,人民银行首先冻结所有预算外收入资金账户。全县共清理“双费”项目193个,停止的7项,废止的6项,降低的13项,将擅自提高和增加收费的78000元收缴财政,大杀了乱收费的不正之风。

1983年2月,为配合纺织品调价的顺利进行,县人民政府发出《关于进一步开展物价大检查的通知》,组织了全县大检查。6月贯彻国务院《关于加强市场和物价管理的通知》,再次组织检查,共查价格2660种次,错价的267种次,占10.4%。对27个单位和个人违反物价政策的分别给予张贴检讨书、没收非法收入、罚款和停业整顿等处理。7月贯彻国务院、中纪委《关于坚决制止乱涨生产资料价格和向建设单位乱摊派费用的紧急通知》,县委组织人员对有关单位进行全面清理和自查,对乱涨价多收款的及时给予处理。

1985年,进行四次全县性大检查,对违价单位和个人罚没款173435元。