第十八章 塔桥乡

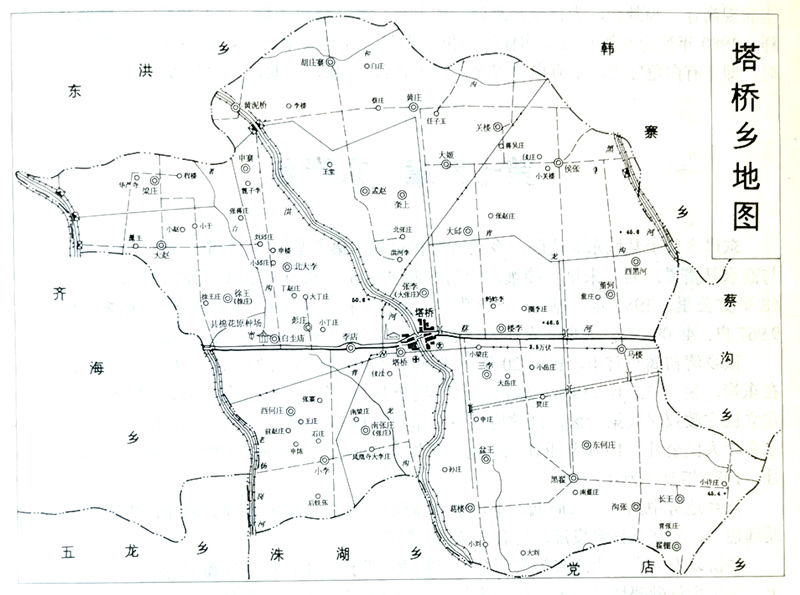

塔桥乡位于县城东部,乡政府所在地塔桥集距县城17.5公里。乡境南和洙湖乡为邻,北和韩寨、东洪两乡相连,东与党店、蔡沟两乡交界,西与齐海、五龙两乡隔杨岗河相望。总面积82.5平方公里。1985年,辖34个行政村、279个村民组、82个自然村;全乡共有居民12462户、63189人,其中非农业人口1430人,民族皆汉。

该乡清代属郥太、著阳二里所辖,民国20年(1931)属第四区,民国30年(1941)属洙湖镇,1948年底解放,1949年建立人民政权时属第七区,区署设于洙湖镇,1950年划属第二区,区署设在白圭庙,1955年区政府由白圭庙迁至塔桥。1956年撤区设乡,为大姬中心乡,1958年建为塔桥公社,1961年重建塔桥区,下辖5个小公社,1962年撤区并社,仍为塔桥公社,1983年改社为乡。

该乡地处平原,呈西北略高、东南略低之势,平均地面高程约50米。黑河由西北向东南流入境内,境内流程3公里;洪河由西北向南穿境而过,境内流程约16公里(在黄泥桥有尼龙坝一座)。杨岗河从西部边公里,水利条件十分优越。

该乡以农为主,土质多为青黑土、粘质厚覆黑老土、粘质薄覆黑老土和灰小两合土,适宜农作物生长。主种小麦、大豆、棉花、烟叶等。建国后,洪河、黑河、杨岗河得到了治理,并挖了6条较大的沟渠,机井配套500余眼,创造了涝能排、旱能灌的条件。有效灌溉面积约占总耕地面积的70%。同时,农业机械化程度不断提高,至1985年,全乡共拥有农业机械总动力4940马力,生产条件有很大改善,农业产量逐年增长。是年实有耕地87740亩,粮食总产19141吨,人均粮食达600余斤。

农业生产的发展,带动了工业和林、牧、副、渔各业的同步前进。到1985年,全乡已办有林场、机械厂、面粉厂、砖瓦厂、预制厂,共有职工291人,年总产值达114.2万元,工农业总产值达到930万元,居全县较高水平。

文教卫生事业发展迅速。到1985年,全乡建有高中一所,初中、小学29所,教职工471人,在校学生10958人,是建国初期的7倍。乡有卫生院一所,医护人员37人,病床50张,是全县乡级医院较大的一个。34个行政村皆有诊所。乡还建有文化站、电影队、影剧院,并发展业余剧团3个,人民文化生活较为活跃。

该乡交通便利。洪河过去通航时,塔桥集是县境内洪河上最大的码头。现在是上(蔡)项(城)公路上的主要停车点,来往班车每日十多次,乡内土面公路与各村相连,保证了人民生产、生活的需要。

乡政府所在地塔桥集位于县境的中心,集市贸易吞吐量大。距塔桥西部2公里处的白圭庙现尚存一画卦台,为伏羲画卦处。台上有一亭,拱角飞檐,成八角形,上面嵌八卦字样,1980年列为县级重点文物保护单位。古时,此处蓍草丛生,据传蓍草长到一根百茎时,即下有白龟守之,上有白云覆之,“云护蓍台”之景即指此,为上蔡古八景之一。