第二章 货 币

第一节 货币发行

一、中华民国时期

民国初期,上蔡实行银本位制。市场流通货币以银两和银元为主,辅以铜币、制钱、纸币等。银两属称量货币,以两为计币单位。将生银铸成多种形状,有银锭、元宝(重1500克)、锞子等。市场流通的银元以清朝铸造的龙洋、民国元年(1912)铸造的孙洋(上有孙中山头像)、民国3年(1914)铸造的袁洋(上有袁世凯头像)、墨西哥的鹰洋、英国的站人洋居多。铜元有大清铜币等;纸币为中央钞。

民国22年(1933年),国民政府宣布“废两改元”,规定银元为本位币,并新铸帆船银元及铜币。次年,上蔡县改以元为计币单位,流通的铜币面额有200文、100文、50文、20文、10文、5文、2文、1文八种之多。

民国24年(1935)10月14日,国民政府废除银本位制。以中央银行、中国银行、交通银行、农民银行发行的纸币为法定货币。禁止银元流通,贵金属货币逐步退出流通市场。当时在上蔡流通的纸币面额有“拾圆”、“伍圆”、“贰圆”、“壹圆”、“伍角”、“贰角”、“壹角”六种。次年发行“伍分”、“贰分”、“壹分”3种铜制辅币。民国31年(1942),国民政府将“关金票”发放市场使用,一“关金”元兑换法币20元,同法币并行流通。面额有“壹佰圆”、“伍拾圆”、“贰拾圆”、“拾圆”。民国33年(1944)上蔡被日军占据,汪伪政权发行的“中储券”在上蔡和法币以一定比价共同流通。民国35年(1946),废除“中储券”,国民政府以法币1元折合“中储券”200元比价兑换。

民国37年(1948),国民政府发行“金圆券”,一元兑换法币300万元。在发行不到十个月内,物价上涨65万倍。法币和“金圆券”的信誉一落千丈。在此情况下,贵金属货币复出。

1947年10月至1949年3月,随着人民新政权的逐步建立,中州农民银行发行的“中州币”逐渐代替了国民政府法币。“中州币”的面额有“壹圆”、“贰圆”、“伍圆”、“拾圆”、“贰拾圆”、“伍拾圆”、“壹佰圆”、“贰佰圆”。以200:1的价格兑换银元。另有解放区发行的“北海币”、“淮海币”、“冀南币”、“华中币”等在上蔡亦有少量流通。

二、中华人民共和国时期

1949年11月,人民币开始在上蔡流通,同时以人民币1元兑换中州币3元的比价,开始收兑中州币,到1950年5月底收兑完毕,共收回中州币11641706元。至此,中州币停止流通。

1955年3月10日,新版人民币在上蔡发行流通,并以1:10000的比价收兑旧版人民币。新版人民币面额有“壹分”、“贰分”、“伍分”、“壹角”、“贰角”、“伍角”、“壹圆”、“贰圆”、“叁圆”、“伍圆”、“拾圆”共11种。4月1日起旧币停止流通。1958年,面额“壹分”、“贰分”、“伍分”的金属币发行,与纸币混合流通。1964年4月,开始收回苏联承印的“叁圆”、“伍圆”、“拾圆”版人民币,共收回325万元。1980年4月15日,发行“壹角”、“贰角”、“伍角”、“壹圆”四种金属币。因发行量少,多为群众收藏。

第二节 货币流通

民国初年,实行银本位制。金银与铜钱等比价变化不大,物价基本平稳,县内碎银1两兑换铜钱1580枚,银元1枚兑换铜钱1600-1650枚,银角75枚兑换银元1枚。

法币发行后,市场流通纸币大量增加。从民国26年(1937)起,物价上涨、货币贬值,至上蔡解放前夕,法币、金圆券贬值几同废纸。金融市场混乱,法币、金圆券、关金券同金银比价朝夕迥异,完全失去了人民的信赖。

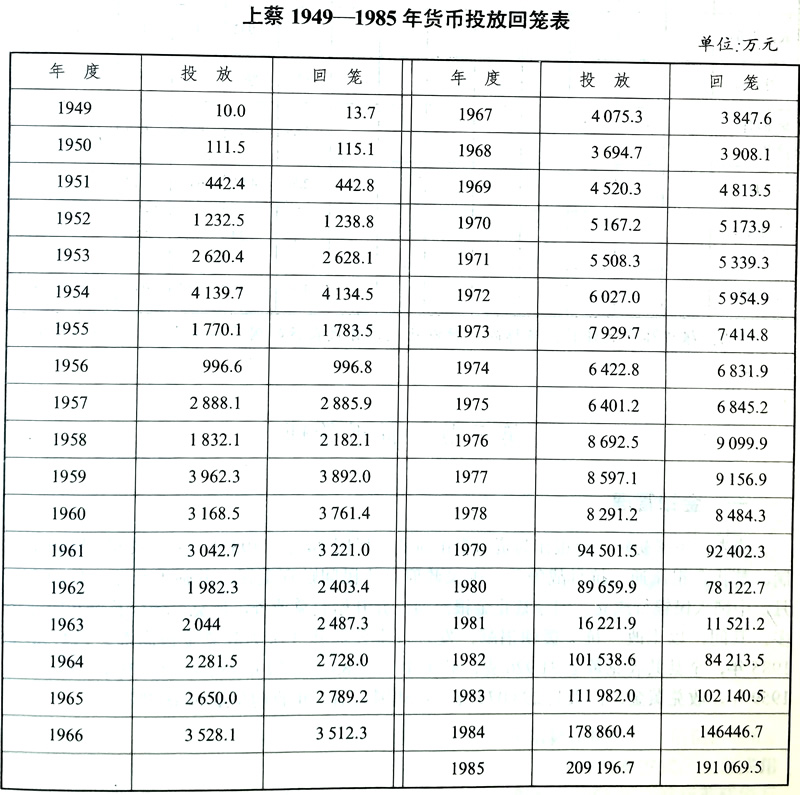

1949-1956年的7年间,现金投放额与回笼额基本持平,货币流通正常,物价稳定,国民经济得到迅速恢复和发展。

1958年至1962年,货币投放量猛增,加之农业遭受自然灾害,造成物资奇缺,物价暴涨。为平抑物价,1962年后,国家加强货币管理,减少货币投放,增加货币回笼,物价逐步趋于稳定。

“文化大革命”十年内,县内共投放货币5327.5万元,回笼5364.1万元,投放与回笼继续持平。

中共十一届三中全会后,由于国家基建规模不断扩大,加之农副产品调价及职工工资调整等原因,货币投放大于回笼,物价逐年上涨,特别是1985年后,物价较原来普遍上涨1-3倍。

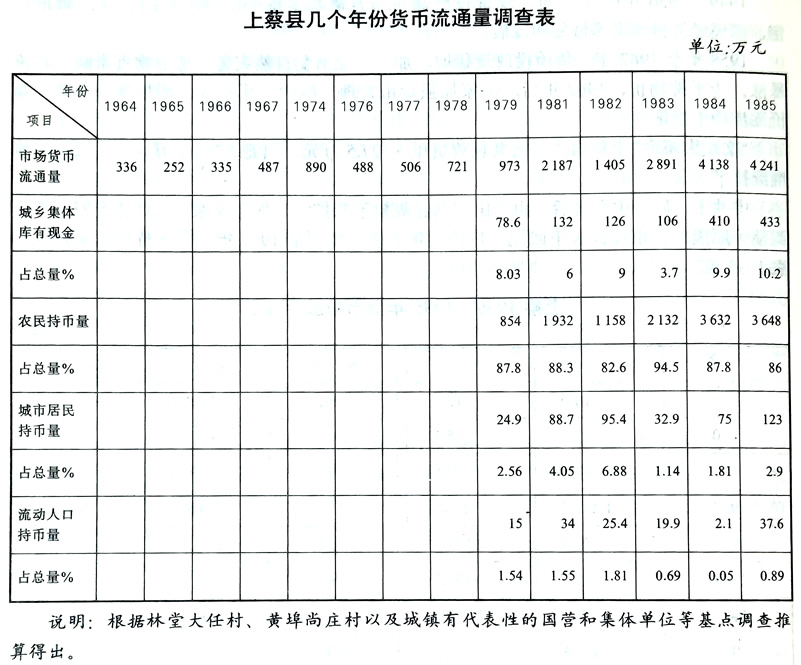

贷币量分布,1979年前,流通渠道主要是集体收入和支出,1979年后,农村实行了生产责任制,推行搞活经济政策,其流通渠道,以家庭为单位的收入和支出占主导地位。

第三节 货币管理

一、金银管理

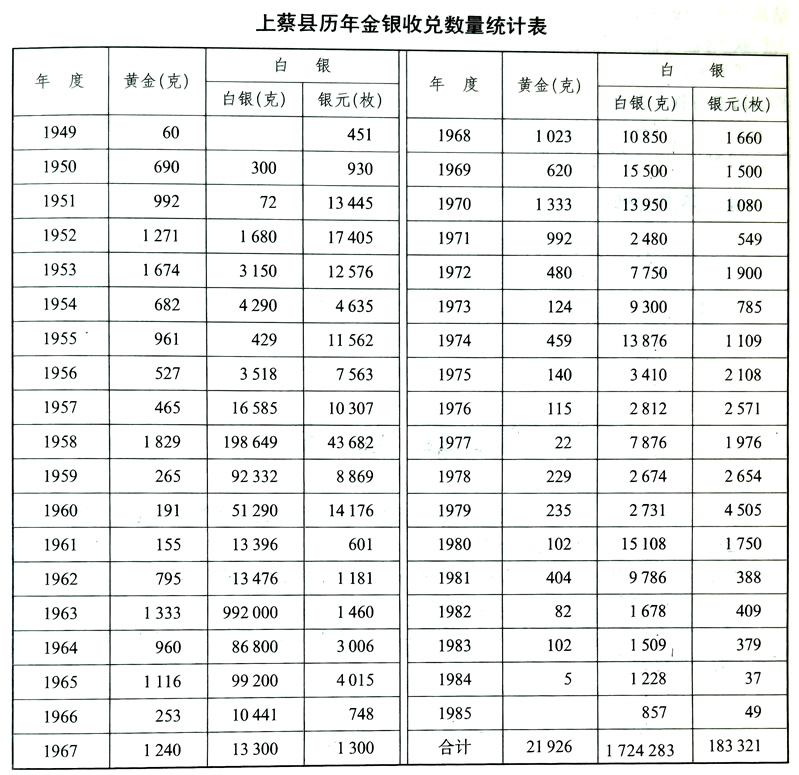

清末、民国初年,金银作为货币自由流通。民国24年(1935),国民政府废除银本位制,禁止金银流通。抗日战争后,国民政府禁止民间贮存金银,并强迫收兑。1949年7月,中国人民银行成立。明令禁止金银流通,并开始收兑业务,所兑金银以首饰和银元居多。其间,以土改、抗美援朝捐献、发行折实公债共3次为收兑金银高潮。1949年至1985年,全县共收兑黄金21926克,碎银1724283克,银元18332枚。其中1958年至1959年,收兑黄金、白银共293075克,占建国后前7年收购总量的88.7%。

二、现金管理

1950年4月,政务院颁布《关于实行国家机关现金管理的规定》,规定在国家机关、团体、企事业单位实行现金管理:现金集中到银行,额定库存现金,现金收支计划化,实行转帐结算,减少现金使用。这个规定于1951年在县直机关、团体、学校、企事业单位开始施行,当时有56个单位实行了现金管理,并于同年7月,在洙湖、朱里、黄埠、蔡沟4个集镇搞了现金管理试点。1953年,全县实行现金管理的单位达146个,至1985年,达677个。

三、转账结算

建国初期,上蔡县人民银行沿用旧银行结算方式,异地结算使用电汇、信汇、票汇、押汇;同城结算使用支票、存折。1952年,中国人民银行规定8种结算方式,上蔡采用的方式是:同城主要是通过支票结算,异地采用电、信汇划拨。1953年,推行苏联银行结算办法。1956年至1957年,采用国家规定的异地、同城两类8种结算方式。异地结算为托收承付、信用证采购、账户、汇兑;同城结算为委托收付、支票、限额支票、计划付款、托收承付。1978年1月起,根据《中国人民银行结算办法》,上蔡主要采用支票结算和付款委托书结算两种。

1979年前,转帐结算占货币结算总量的80%以上;1980年,转帐结算占货币结算总额的92.5%;1985年为87.62%。

四、侨汇管理

中国人民银行上蔡县支行代理外汇兑换业务。“文化大革命”期间及其以前,上蔡县侨汇很少。至1975年,全县仅有侨汇4户。这年汇款额为1315元。中共十一届三中全会以后,侨汇逐年增加。1983年,达20户,汇款额为12840元。1985年,侨汇增加到24户,年汇款17460元。