上蔡县土地肥沃,气候温和,雨量充沛,适宜于农业生产的发展。但是由于历代统治阶级的压榨和频繁的水旱灾害,在建国前的千百年里,广大劳动群众虽然辛勤耕耘,却经常处于饥寒交迫之中,挣扎在死亡线上。

建国后,生产逐步发展,人民生活得到很大改善。到1985年,人均占有粮食,由1950年的279公斤,增加到350多公斤。1986年,城乡居民储蓄年末余额达到3952万元,人均36元,分别是1953年人均0.25元的144倍、1966年人均2.2元的16.4倍,1978年人均10元的3.6倍。中共十一届三中全会以后,开放农贸市场,商品经济逐渐活跃,人民购买力逐步增长,肉类、豆制品及蔬菜等副食品在群众生活中显著增多,再加上卫生医疗等条件的改善,人均寿命比建国前显著增长。1982年全县人均寿命为55.4岁,比建国前夕人均寿命34.74岁延长了20.67岁。在物质生活提高的同时,文化生活也相应改善,适龄儿童入学率由1946年的20%提高到1985年的94.5%,广播、电视以及报刊等也普及到城乡。

由于上蔡县经济底子薄,人口增长过快,人均耕地由1950年的2.9亩下降到1985年的1.4亩,加上三年两遇的自然灾害,到1985年,仍是河南省16个贫困县之一。

第一章 农民生活

第一节 农民收入

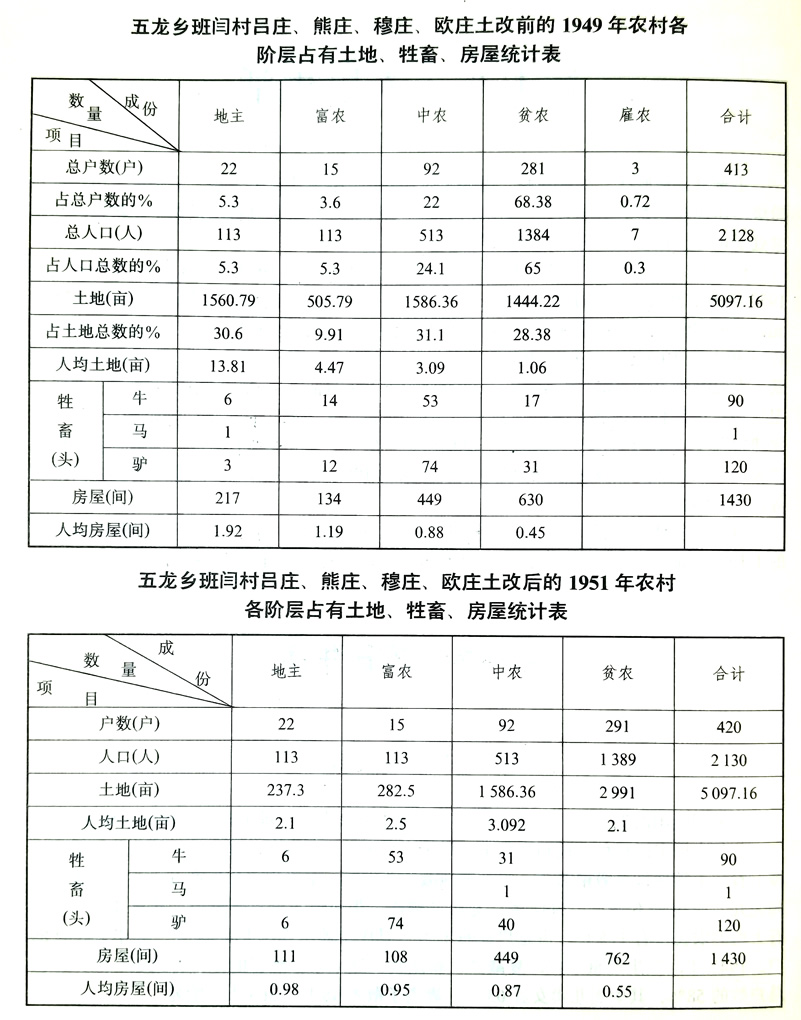

清末到民国时期,农村阶级分化严重,地主富农占有大量土地,农民则少地或无地。广大贫苦农民多以租种土地和当长工、做短工为生,收入微薄,难以养家糊口。从缴纳租粮上看,上等地每亩缴粮四斗,中下等地缴三斗左右。上等地丰年仅产五六斗,交租后所剩无几,农民苦不堪言。1941年,党店乡柳桥、张寨等5个自然村中,共有466户,没有土地的农民就有175户,占总户数的37%。其中给地主当长工的86户,终年乞讨的89户。1942年,发生严重旱灾,夏减产、秋绝收,这5个自然村的乞讨者增至273户,占总户数的58%。其中卖儿卖女者63户,妻离子散者48户,265人被饿死。

建国后,经过土地改革,农民分得了土地,生活始有保障。1950年,县人民政府发放农贷粮1347.2吨,款(折合新人民币)85000元,财政、金融部门又向农村发放耕牛、种子、农具、水利等贷款,帮助农民发展生产。当年人均占有粮228.6公斤。1955年,人均占有粮达到290.5公斤,较1950年人均增长62公斤。

1958年,由于“五风”的影响,出现了1959-1961年的三年经济困难。经过调整国民经济,农业生产又有了发展,到1966年,粮食总产量达到162619吨,人均占有粮食恢复到220公斤。1966年-1976年的“文化大革命”中,批判所谓“唯生产力论”,社员自留地和家庭副业被当作“资本主义尾巴”割掉,人均年收入长期徘徊在30-40元之间。1969年,韩寨乡大骆村,一个劳动力日值仅9分钱,年终集体分红,每户平均61.3元。

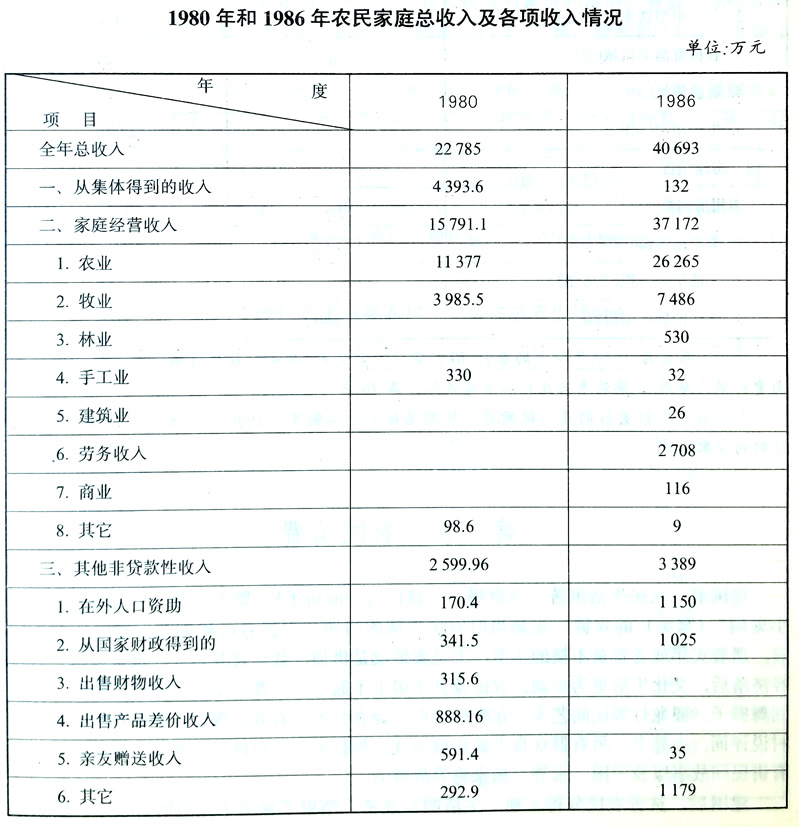

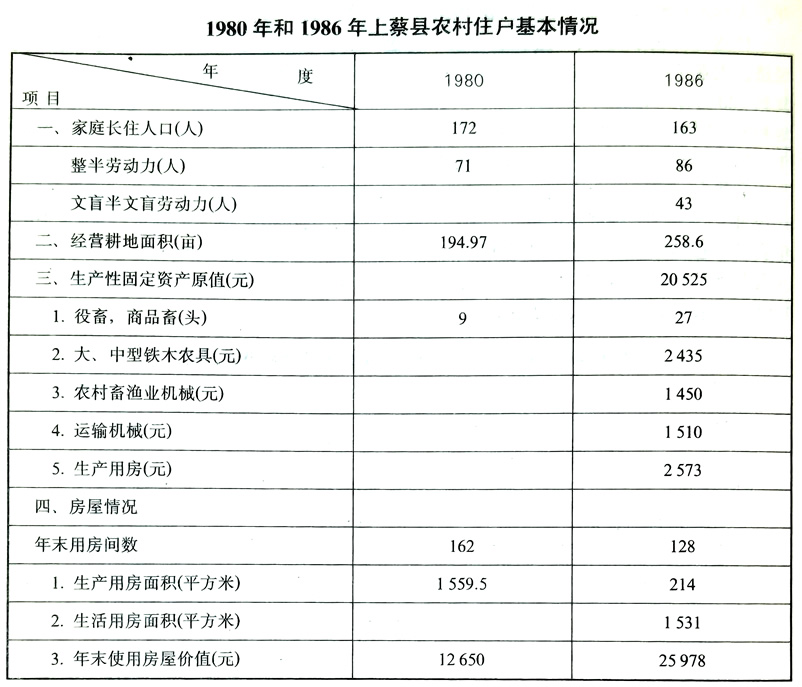

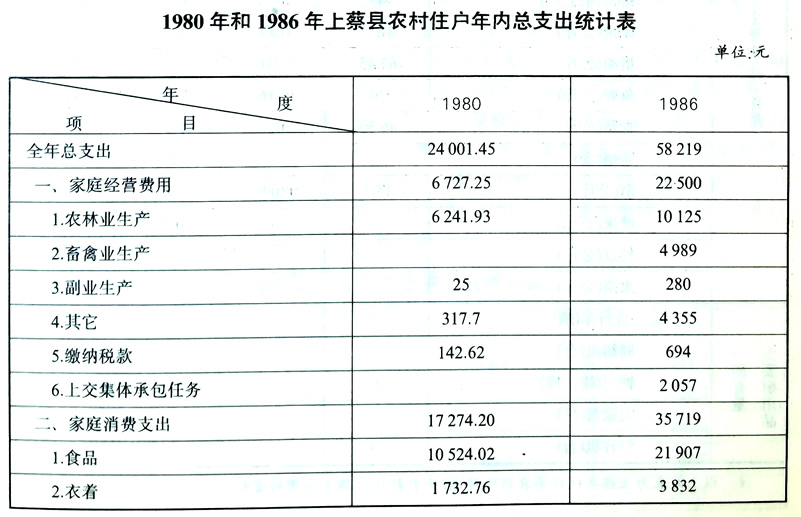

中共十一届三中全会后,农村实行了一系列经济改革,农业生产得到了较快发展。1979年,国家又大幅度地调整了农副产品收购价格,农民收入进一步增加。特别是1980年农村普遍实行家庭联产承包责任制后,农业生产效益更加显著。1981年,人均年纯收入由上年的53元猛增到105元。全县出现了许多养殖、种植和农副产品加工专业户,到1985年,农民人均纯收入达232.6元。

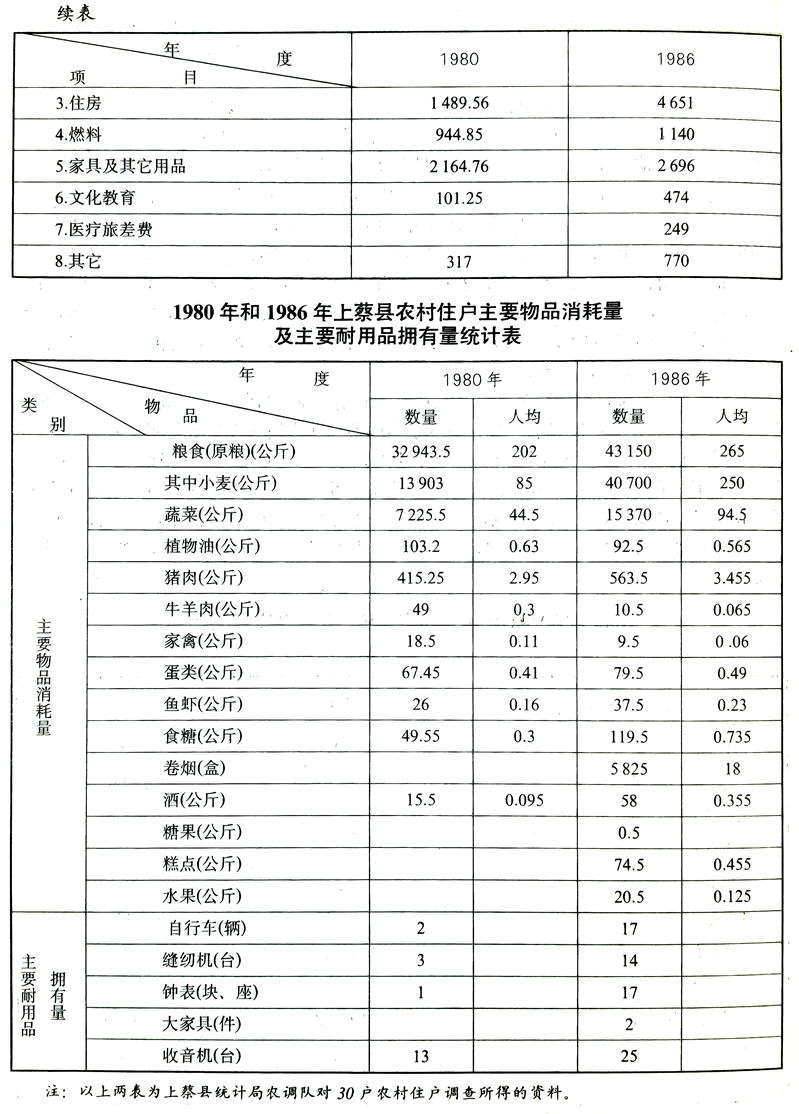

注:1、两表为1979年抽中的农村30户常住户的资料(洙湖乡程庄村第一居民组,朱里乡河南贾村第六居民组,蔡沟乡孔庄村第五居民组,各10户)。

2.1980年农村实行的是三级所有、队为基础的分配制度,1986年则是以家庭联产承包责任制的分配方式。

第二节 农民消费

建国前,农民生活困苦。“黄金塌,一鏊仨(谷面饼子),黑了(晚上)改改调,又是小鬼帽”(窝头)的农谚,正是当时农民生活的写照。农民自己种棉花,纺纱织布做衣裳。遇着灾年或者青黄不接的季节,不是卖地就是借债,甚至背井离乡,逃荒要饭。农村经济落后,文化生活更为单调。农民及其子弟上不起学,大都是文盲。逢年过节时,能看到舞狮子、耍龙灯等民间艺术,在各种庙会、烧香会上,有戏剧观尝。平时有民间艺人串村说评词、大鼓书,另有群众自发的小型游戏,如打毛旦、踢毽子、跳绳、下地棋等,也有讲民间故事以及三国、水浒、杨家将等故事的。

建国后,贫苦农民分得土地,生活明显改善,结束了糠菜半年粮的苦日子。特别是1980年以后,农民的消费水平增长较快。从1981年起,农民开始全年吃细粮,摆脱了长期以吃粗粮为主的食品结构。1983年,人均占有粮食达351公斤。1985年,农村平均每人消费原粮245公斤,食用植物油1公斤,猪、牛、羊肉3.5公斤,禽肉0.5公斤,禽蛋1公斤。

在衣着方面,建国初期,农民普遍穿土布衣服,60年代,穿土布和平布衣服,70年代,穿化纤衣料的增多,到80年代中期,呢料、毛料、毛线衣已逐步深入农家。昔日土纺土织的粗布衣服,基本被款式新颖、面料考究的服装所代替。

随着生产力的发展,农民的住房条件也相应改善。建国初期到60年代,农民主要是住土坯草房,只有少量的砖包后墙及海青房。1975年8月,遭受特大洪涝灾害,80%的房屋倒塌,在国家的大力支持下,加上农民的积蓄,约有70%的农户建成了砖瓦房,部分安装钢筋玻璃窗。到1986年末,农村人均住房已达10.7平方米,其中砖混结构的占22%,砖木结构的占72%,其余为土木结构。农民购置的家俱和耐用消费品,也明显增加。据统计局农调队调查,在30户农民中,拥有自行车17辆,缝纫机14台,座钟1台,手表18块,收音机25台,大立柜2个。

在文化生活方面,农民的消费水平也在不断变化。建国初期,人民政府大力组织青壮年农民上冬学、夜校扫盲识字,儿童则进小学读书,让农民在文化上得到翻身。到1982年,全县105万人中有小学生29.7万,初中和高中生20.7万,大学毕业及在校生871人,改变了文盲充斥的落后局面。农村除原有的文化活动继续保持外,又增加了有线广播、收音机,收听新闻、致富信息及天气预报。全县平均每6000人一部电影放映机,轮流到各村放映。每个村委订有各类报纸,黑白电视机也进入部分农民家庭,文化生活丰富多彩。