第二十五章 杨集乡

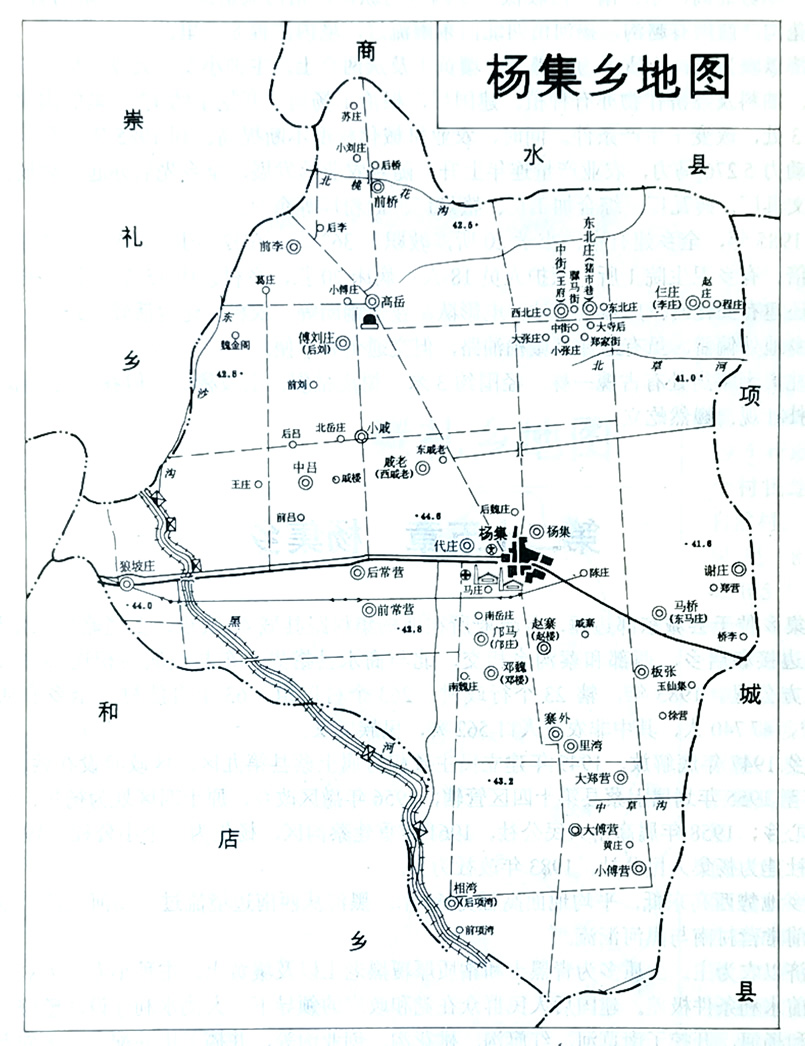

杨集乡位于县城东部边陲,乡政府所在地杨集村距县城42公里,乡境略成三角形,西南斜边接和店乡,西部和蔡沟乡相交,北与商水县搭界,东与项城县相连。总面积55.4平方公里。1985年,辖23个行政村、263个村民组、63个自然村。全乡有居民9510户,47740人,其中非农业人口562人,民族皆汉。

该乡1947年底解放,1949年建立民主政权时属上蔡县第九区,区政府设在蔡沟镇;1950年至1955年划属上蔡县第十四区管辖;1956年撤区改乡,原十四区划为杨集、高岳两个中心乡;1958年属高岳人民公社,1961年重建蔡沟区,杨集为一个小公社;1962年撤区并社建为杨集人民公社,1983年改社为乡。

该乡地势西高东低,平均地面高程为64米。黑河从西南边境流过,杨河从西北部流入,至前常营村南与黑河汇流。

经济以农为主。土质多为青黑土和粘质厚覆黑老土以及壤黄土。主种小麦、大豆。这里建国前水利条件极差。建国后人民群众在党和政府的领导下,大搞水利建设,整修治理了黑河和杨河,开挖了南草河、红旗沟、桃花沟、创业沟等,并搞了机井配套,为农业增产创造了有利条件。同时提高了农业机械化程度,到1985年,全乡拥有农业机械总动力4425马力,农业产量不断增长。

该乡乡办企业雄居全县之首。全乡先后建有林场、机械厂、砖瓦厂、文具厂、拖拉机站、实验站、综合厂、制刷厂等,1981年乡办工业年产值就达到206万元,后来又迅速猛增。杨集素有“毛笔之乡”之称,制作毛笔是这个地区的传统工艺。建国后,特别是十一届三中全会后,发展更快,毛笔作坊比比皆是,制作的毛笔远销全国各地。县锅厂设在此地,生产的铝锅、铁锅等产品质量好、声誉高,畅销全国各地,铁锅在全国同类产品中名列前茅。县办漆刷厂亦设在杨集,生产的棕刷型号多、质量好,引来很多客商订货,除在国内销售外,还远销到东南亚18个国家和地区。

到1985年,全乡建有中、小学26所,教职工340人。有卫生院1所,医护人员14人,病床16张;有15个乡村诊所,30名乡村医生。还有文化站、广播放大站、电影队和业余剧团等,群众文化生活活跃。

上(蔡)项(城)公路由西向东穿境而过,交通便利。

杨集是一个新兴的繁华集市。由于该地的名牌产品蜚声中外,前往杨集的客商络绎不绝,郑州、西平、上蔡都有直达杨集的班车,为杨集和外地的物资交流提供了方便。杨集又地处三县(上蔡、商水、项城)交界处,因而也成了三县附近地区物资交流的重要集散地。杨集附近还有晋王城、太子庙遗址各1处。

附:上蔡县部分地名由来

上 蔡

上蔡,有文字记载的历史始于西周(距今约三千年),是古蔡国的故地。为何取名蔡国?据传说原始社会时,伏羲氏(太昊)因蓍草(古人用为占卜的一种草)生于此地(今县城东15公里的白圭庙附近过去蓍草丛生,现仍有部分尚存),并用之揲卦占卜,因名为蔡。(按:“蔡”草名,从草,祭(zhài)声。《辞海》“蔡”字注:“蔡”,占卜用的大龟。《论语·公冶长》:臧文仲居蔡。何晏集解:国君之守龟,出蔡地,因以为名焉。长尺有2寸。上蔡旧志载:蔡地古代出现过白龟,长尺有2寸,蔡地之名,由是而定)。周武王建国后,封其弟叔度于此,为蔡侯,此地称蔡国由此而始。为何又叫上蔡?原来蔡国到了春秋时代常受楚国威胁,公元前531年夏,楚子虞诱杀蔡灵侯,冬,楚师灭蔡。公元前529年,平侯复续蔡祀,前525年,平侯迁都于古吕国,称新都为新蔡(今新蔡县);公元前493年,蔡昭侯又迁都于州来(今安徽省凤台),称下蔡。古代西为上,为了和下蔡对应,故称故都为上蔡。

看花楼

看花楼在县城西南约1公里处的看花楼村,现属城郊乡辖。看花楼原名玩河楼,其名是由该村村西的蔡侯玩河楼而得。

玩河楼又名望河楼,此楼原来筑于蔡国故城的西垣之上,面临汝河故道,因高居于芦岗顶端的蔡城之巅,所以显得突兀挺拔,有直上凌云之感。登临远眺,周围数十里村落,房舍、河流、道路、园林、农田尽收眼底,因而有佳景“芦岗拥翠”之称,为上蔡县古八景之一。据《重修上蔡县志·地理志》和该处石碑记载:每当汝水泛滥,城西即成一片汪洋,蔡侯常到这里望河玩景,望河楼之名由此而得。

古时,楼之周围树木丛生,绿荫环抱,并杂有山枣野蓬,风景十分秀丽,文人骚士、官吏缙绅到此游玩者络绎不绝。直到明、清两代还经常有诗人在此登高赋诗。明朝遗老冀景俊有《望河楼·剧饮》诗:“春郊风日好,佳气霭晴空。柳叶方开绿,桃花未吐红。登楼眺远水,设席坐清风。樽酒同人醉,归吟明月中。”清末举人李杰英,也曾在此饮酒赋诗,写了《重阳偕友登玩河楼》:“拟准重阳结队游,携樽同陟玩河楼。千林落叶随风走,万里长江贴地流。村圃雨余鸦噪晚,关山霜冷雁鸣秋。药囊菊翁年年有,催得诗人尽白头。”尽管诗中都提到“楼”字,实际上明代此楼已不复存,只有人们在旧楼址上建筑的一座庙宇。此庙为玉皇庙,即祭祀玉皇大帝之庙。楼何时颓废,庙何时建筑均无资料可考,但此庙至今仍然存在。该庙为重檐滚脊式,大殿脊为黄釉滚龙,张牙奋爪,似弄云翻水、跃跃欲飞,具有较高的艺术价值。门楣有“芦岗雅地”四字,古色古香,耐人寻味。

李七楼

李七楼位于县城偏西南部,距县城6公里许,现属城郊乡辖。是秦丞相李斯的故居。

考李斯故居有3处:一是现县城东门里路北(即上蔡一中、中心粮店一带),二是现县城东南隅的九彩李村,三就是李七楼。

古时李七楼风景秀丽,它东傍岗山(芦岗)、西濒汝水,树林茂密、岗水相映,绿荫环抱,幽哉美矣。李斯任丞相时,看中了这块宝地,于是购买宅基一处,大兴土木,修建楼房7座,李斯一回故里就住在这里。人们就把这个地方叫做李斯楼。

公元前209年,秦末农民大起义,李斯长子李由被义军所杀,接着李斯亦被赵高陷害,腰斩咸阳,其三子在亲朋的庇护下隐蔽幸免,偷偷回到故居九彩李。当时赵高对其缉捕甚紧,因九彩李离县城太近,危险甚大,因此就移居离城较远的李斯楼。又恐呼李斯楼引人注目,便以七所楼房为名,呼之为李七楼。从此李七楼之名便延传下来。

现在李七楼的群众全姓李,并且有在清明节添坟时不加坟帽的风俗。他们说李斯是其先人,被赵高杀害没有头,以此作为纪念。

扶 台

扶台史称扶苏台,位于县城东北25公里许的扶台村,现属朱里乡辖。

扶台村东边现有一高台遗存。这高台传为秦始皇长子扶苏的驻兵地,因此后人便称它扶苏台,扶台之名是扶苏台的简化。

扶台是扶苏驻兵之台的说法是一种误解,因为扶苏监蒙恬军在陕西北部的榆林一代,远离此地数千里之遥,来到这里驻兵实属不可能。但此说也并不无根据。公无前209年,陈胜、吴广领导的农民起义军建都于陈(即现在的淮阳)。陈胜是阳城人。阳城,不少历史学家认为是现在商水县的扶苏寺。扶苏寺南距扶苏台18华里,这一带正是陈胜的家乡,陈胜、吴广在此驻兵完全是有可能的,而且陈胜、吴广发动起义时曾诈称公子扶苏军,人们把陈胜、吴广的驻军地说成扶苏的驻兵地亦在情理之中,因而扶苏驻兵之说正是陈胜借用扶苏名义的流传。《括地志》、《读史方舆纪要》等书也是这样结论的。

隋末,越王侗曾在这里建立扶苏县。唐德宗年间,李希烈割剧蔡州,唐王曾在这里防御,说明这里历史上曾是在军事上举足轻重的地方。

光武台

光武台位于东岸乡杨庄村,距县城35公里。

《重修上蔡县志·地理》载:光武台“世传汉光武所筑……,台下有井,名光武井”。《大清一统志》对光武井亦是这样的记述的。

光武台高约6米,南北长约百米,东西宽约60米,四周被枯河(洄曲故道)环绕,风景秀丽。

西汉时期,这里属南顿县管辖,刘秀的父亲刘钦曾任南顿令,刘秀青少年时期即随父生活在南顿。刘秀当皇帝后,于公元43年又到南顿去过一次,住在父亲为南顿令时的县衙,并且宴请往日吏人,还不时外出视察,下旨豁免田赋。刘秀走后,他的亲信奉旨在他常去的地方筑高台作为纪念,这个高台就是光武台。

建国初期,台上尚有殿宇遗存,殿内有光武塑像,陈宝庆有诗云:“上蔡东隅苦(枯)水隈,当年光武建高台。英雄千古知谁在,瓦砾空余几点苔。……”现在台上建为杨庄小学校。

光武台土层中有很多炭质小麦(俗称糊麦),每当暴雨冲刷之后地面到处可见。据史书记载,唐代藩镇割据时期,蔡州之兵曾渡洄曲河北上,烧掉唐王朝的军粮库3处。这里是洄曲河北岸,炭质小麦可能是那时烧毁仓库的遗物。此外,这一带广泛流传王莽赶刘秀的传说。王莽篡夺西汉政权后,刘秀为了恢复汉室王朝,曾在这里屯兵积粮,作讨伐王莽之备。王莽得知消息后,便带兵攻打刘秀。刘秀兵败,王莽放火烧仓,这炭麦便是火烧仓库的残留物。两种说法,时间不同,但都认为炭质小麦是仓库烧后的遗存物却是一致的。

华 陂

华陂在县城北部,距县城22.5公里,为华陂乡政府所在地。

华陂古称菰陂,“菰陂”最早见于北宋的《元丰九域志》:“上蔡,州(指蔡州,治今汝南)北五十五里。二乡,东岸、菰陂、召店三镇”。菰陂即现在的华陂。菰陂之名与华陂西边的鸿隙湖有关,鸿隙湖即古代的陂塘,为西汉丞相翟方进率众修建。古时,鸿隙湖盛产菰,故当地群众称鸿隙湖为菰陂,菰陂镇之名即由此而来。

为何菰陂易名为华陂呢?这和陂塘盛产藕的变化有关。清顺治年间的进士张沐曾在《鸿隙荷烂》一诗中写道:“万亩亭泉老不流,际天花草烂云头。波飘莲瓣烧成暑,市起菖蒲寒入秋。水利兴时多种稻,渔歌向夜尽撑舟。居民尤记漆雕里,到处逢人说末周。”这首诗描写了陂塘里荷花接天,色红似火的灿烂景色,充分说明陂中荷花之盛。古时“华”作“花”,陂中盛开的荷花的花代替了原来的菰,因此就把菰陂变成了华陂。由菰陂易名为华陂,最早见于清人邱天英的《华陂行》诗。这首诗开头两句是:“汝水东流开华陂,青龙白虎相吞噬。”这里的华陂是陂名,不是镇名,而标题《华陂行》的华陂则是作为镇名出现的,因为诗的主要内容是写居民集结的场所,而不是陂塘的景色。明代就有华陂之名,说明到了明代这个陂里的菰已经由藕代替,而华陂之名的出现至少也在明代之前。

贺道桥

贺道桥位于上蔡县洙湖集东2.5公里许的洪河与杨岗河的交界处。

早在200年前,洪河在这里没有桥。当时从周口到驻马店以至汉口的大道经过此地,行人过河很不方便。据传说,是时洪河东岸有古庙一座,庙里有一道人,姓贺,人称贺道人。他为了积德行善,决心化缘筹款修建一座石桥。为了达到目的,他赤着双脚,胫拖铁链,链上挂着一个几十斤重的榆树根,四处化缘,一年四季从不间断。不知过了多少年,贺道人铁链上的榆树根被拖得只有葫芦大小、几斤重时,才把款筹齐。接着,又在当地的一个叫张斋公的帮助下,建成了一座三孔石桥。后人为了纪念他们的功德,便把此桥取名为贺道人张斋公桥,以后简称贺道人桥,后来又简称贺道桥。

抗日战争时期,国民党军队为阻止日军,将贺道桥炸毁,战后重新修复;解放战争时期,刘邓大军挺进大别山时经过此桥。为阻止蒋军追击,将桥的中间一孔炸毁。建国后,重修时,将这孔桥改为木桥。1965年治理洪河时,将石桥拆除,在距原桥东南向200米处,修了一座钢筋混凝土结构的大桥,取名为东风桥,不过,当地人仍习惯地称之为贺道桥。

张 集

张集位于县城东北25公里处,是韩寨乡所辖的一个集市。

张集,相传为汉相张拔的故乡。张集原名曾是张乡,即张拔故乡之意。后来这里成了集市就有了张乡集之称,张集是张乡集的简化。

汉相张拔年青时代才华出众,具有颇高的政治远见。后在从事公务中得以显示,因而得到了上司的青睐。

他施展宏才大略,步步青云,直至丞相之位。他处理国事、运筹帷幄,得心应手,博得了皇帝的宠爱和文武官员的敬佩,名声大震。因而他的故乡也随之名扬天下,人们一提起张丞相的故乡,也就肃然起敬,自然而然地把他的故乡称为张乡了。解放前夕,该村西北2里处尚存有张拔的家庙一座,庙内立石碑数通,其中一碑上有“张乡者,张拔之故乡也”等字句。

该村名到了明代以后,曾先后易为槐树集和潘杨大镇。据传,该村当时一度广种国槐。此村的国槐,生长茂盛,干高叶阔,把整个村庄笼罩起来,远观雾气腾腾,近观幽深雅致,与别村截然不同(张拔的家庙院内的一棵更大,年长日久,树干空成洞,里面可坐4人玩牌),因此,曾把此村改为槐树集。到了清初,本村兴起了两大家族,一家姓潘,一家姓杨,在当地名声很大,因而潘杨代替了张乡,张乡集则易名为潘杨大镇。

到了民国初年,潘杨两家衰落,村中一知名人士提出继续使用张乡集之名。民国中期行政区划时将此一带划为张拔乡。建国后,张乡集才简称为张集。

五 龙

五龙位于上蔡县东南部,距上蔡县城9公里,是五龙乡人民政府所在地。

“五龙”之名源于东汉光武年间。

东汉以前,这里曾是夏秋积水、五谷难生之地。原因是:县城西部有一条长约22.5公里、宽约5公里的芦岗,这条芦岗宛若一条龙,纵卧于古老蔡国的腹地,人们便叫它“卧龙岗”。在夏秋大雨骤降的日子里,岗上的洪水(人们叫翻岗水)倾泻而下,使岗东的平原倾刻变成泽国,来不及逃离的百姓,免不了家破人亡。大水过后,赤地一片,继而是蒿草齐腰,狐兔出没;饿殍盈野,惨不忍睹。

东汉光武年间,忧国忧民的杜诗出任汝南都尉,他看到这种情景,决计改变旧貌、造福于民,即深入调查、周密规划、亲自组织和指挥百姓,分别在城东从西向东五里、十里、十五里、二十里、二十五里处,南北向挖了5条大沟,给“翻岗水”提供了宣泄的通道,消除了“卧龙岗”以东平原地区的水患。人们非常感激这位大禹式的父母官,就用他的姓作为这几条沟的总名,谓之“杜沟”,这五条沟自西向东分别叫杜一沟、杜二沟……杜五沟。

民间素有龙治水之传说,因为这五条沟降服了水患,因而人们就把它称之为“五条龙”。今日五龙乡所在地,当时正处于这“五条龙”之中间,因此便有了“五龙”这个名称。“五龙”是县城东南最近的一个颇有名气的集镇,远近皆呼之为“五龙集”。

塔 桥

塔桥位于县城东部,距县城17.5公里,是上项公路上的主要停车点。

塔桥古时是洪河上的一个渡口,洪河以东的人民来往县城极不方便。因此,群众便在这个渡口上建木桥一座。这座木桥很不坚固,顶不住洪水的冲击,屡修屡毁,群众便说“桥又塌了”,久而久之,便有了“塌桥”之称。清初,县人李遵德父子急群众所急,决心号召群众修一座坚固的石桥。他们从山西省太原请一位姓景的石匠,在群众的支持下修了一座石桥。桥上雕九对狮子、十八罗汉及树木花鸟,其姿态各异、形象逼真,是时便取名“花桥”。但由于旧名已惯,人们仍呼“塌桥”。为避桥塌之不吉利,有人便以其字之音,取坚固如“塔”之意,将“塌桥”改为“塔桥”,从此古名塌桥有了新义,塔桥之名便延呼下来。清代曾一度称过“铁桥”,其意也是说此桥坚固如铁。

洙 湖

洙湖位于县城东南部,距县城18公里,是上和公路上的主要停车点。

洙湖是上蔡县东南部的大镇。过去是周口通往汝南大道上的重要客舍。它位于蔡岗之尾,地势低洼,村西有坡,每逢雨季便积水如汪洋,且停滞期较长,因而便以“潴湖”得名。“潴湖”易字为“洙湖”与“王莽赶刘秀”的神奇故事有关。刘秀被王莽追至洙湖,眼看要被王莽捉住,突见前面有一座庙,刘秀就躲入庙内。他入庙后,有一群蜘蛛迅速结网糊住了庙门。王莽追至庙前呈疑心刘秀躲入庙内,但见到蜘蛛网,疑心顿失,便向前继续追去,刘秀因而免于非命。他当皇帝后,感于蜘蛛救命之恩,便赐此庙为“蛛糊庙”,“潴湖”和“蛛糊”谐音,又因“潴”字有“猪”,本地认为不雅,因此便有了“洙湖”之名。