第二章 水利设施

第一节 蓄水工程

一、吴宋湖滞洪区

吴宋湖位于县境西部,被南、北柳堰河和北汝河三水环抱。地势低洼,是历史上著名洼地。面积64.5平方公里。每遇汛期,常受洪涝灾害。农民被迫冬种小麦以养家,夏种“闯”田捞鱼虾,一水一麦,收入甚少。

1950年,为了调节控制北汝河洪水,减免当地和下游洪涝灾害,根据政务院治理淮河“应蓄泄兼施,以达根治之目的”的方针,决定在此地兴建洼地滞洪工程,以临时滞蓄洪水,调节上、下游水量。

同年12月8日,治理吴宋湖工程开始施工,由遂平、上蔡、西平三个县出工:冬工23228人,春工40216人,于1951年4月30日完成。全面配套于1951年7月初基本结束。共动土方177.82万立方米,砌石方819.98立方米,钢筋混凝土728.23立方米,总投工107.46万个,国家投放粮食(小麦)642.125吨。

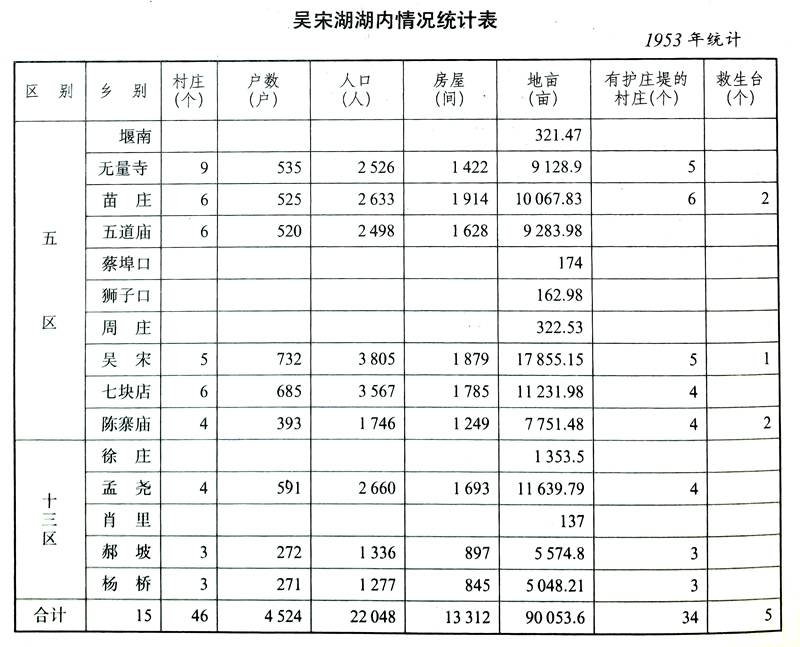

工程配套完成后,最大库容一亿立方米,水位高程(假定高程)101.2米,淹地面积64.5平方公里,可耕地9万亩。其湖堤路线是沿北柳堰河右堤孙湾至朱里桥,北汝河右堤朱里桥至圪垱李,南堰河右堤韩刘至圪垱李,韩刘西至七块店南是沿用清康熙二十九年(1690)知县杨廷望修筑的旧堤,使四周联起加以修筑,计长41.2公里,堤身顶宽3米,堤坡1:2,堤顶超高设计蓄洪水位0.8米。为了畅顺泄洪,北汝河也进行了相应疏浚治理,并疏通湖内沟洫。同时建立护庄堤34个,救生台5个,置备救生船48只。通过蓄洪控制,可减少北汝河蔡埠口以下河道泄洪量179立方米/秒。

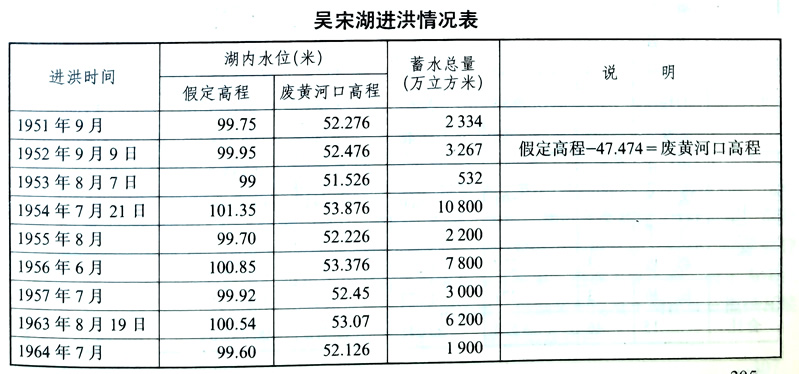

从1951年建成至1964年共进洪9次,总蓄水量3.9亿立方米。

为加强滞洪区管理,随建 吴宋湖洼地蓄洪工程管理所,配职工8人,公社组织养护小队9人,村组织专业班37个,共有管理人员129人。1955年以前在17公里的堤坡上植草、植荆条255亩。既保护了堤防,美化了环境,又增加了收入。1956年收割荆条130万斤,1957年收割250万斤,价值均在10万元以上,被评为省、地先进单位。

1958年以后,由于丰水年向枯水年的气候转变,吴宋湖多年未曾蓄洪,管理机构撤销,工程受到严重破坏。苗庄进水口埽头被扒,坝身拆除,坝口堵死。张桥闸、圪垱李闸的楼板、门窗被盗,启闭机设备拆散丢失,34个护庄堤被平,排水涵扒掉,湖堤绿化彻底破坏;原有48只救生船全被毁掉,16公里长的通讯线路和通讯设备全部盗走。造成河堤险工10处,拦河堵坝12处,损失价值31万元,严重危害河道排水和蓄洪区使用。

1963年进行局部工程整修,恢复吴宋湖管理所。1964年7月,由于西平北柳堰河、澍河坡、仙女池等洪水危及铁路交通和村庄人畜安全,地区要求在苗庄进水口处拆坝进洪,经多次与当地干群协商,才拆坝进水约1900万立方米。

由于1950年工程规划设计不周,滞洪区实际是“进不来,排不出,民有怨,效益差”,达不到预期目的。

1966年春,老北汝河取直,穿湖心而过,破坏了原滞洪区。从此,吴宋湖完成了滞洪的历史使命。之后,在除涝配套的基础上,进行水、田、林、路综合治理。原来的大片湖区,均变成肥沃良田。

二、茶庵湖水库

茶庵湖位于县城西北百尺、西洪两乡交界处,北靠杨岗河,解放沟汇流湖中,是全县有名洼地之一。为北引洪河水,南调吴宋湖水入库,于1959年11月12日开工,1960年7月底停工。调集1.2万民工,历时8个多月,修筑湖堤总长1公里,修解放沟倒吸虹工程和葛庄灌溉闸各一处,做土方141万立方米,砌方2300立方米,投工376.71万个,国家投资1.78万元。

1960年10月,贯彻省关于平原地区“以除涝治碱为中心,灌滞兼施”的方针,拆除阻水工程100多处,废弃茶庵湖,恢复杨岗河自然排水系统。

第二节 桥闸涵

上蔡县的桥、闸、涵建筑结构,经过演变,由重体型向轻体型发展,由砖、石结构向钢筋混凝土转化,由现浇向装配式前进。

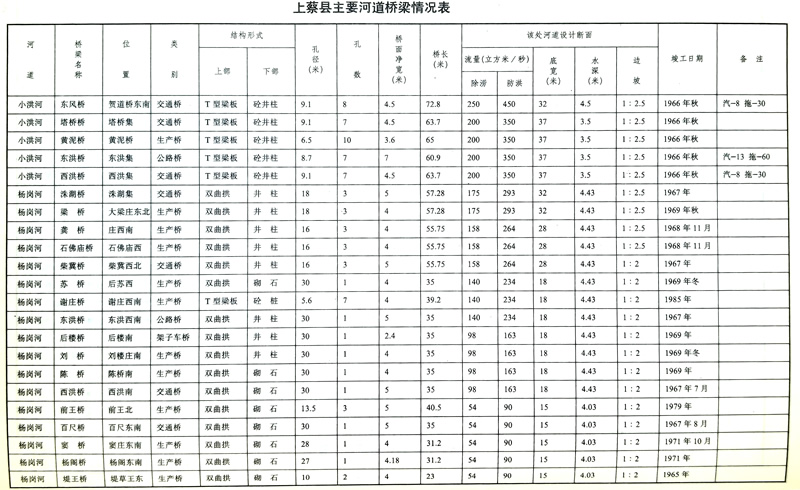

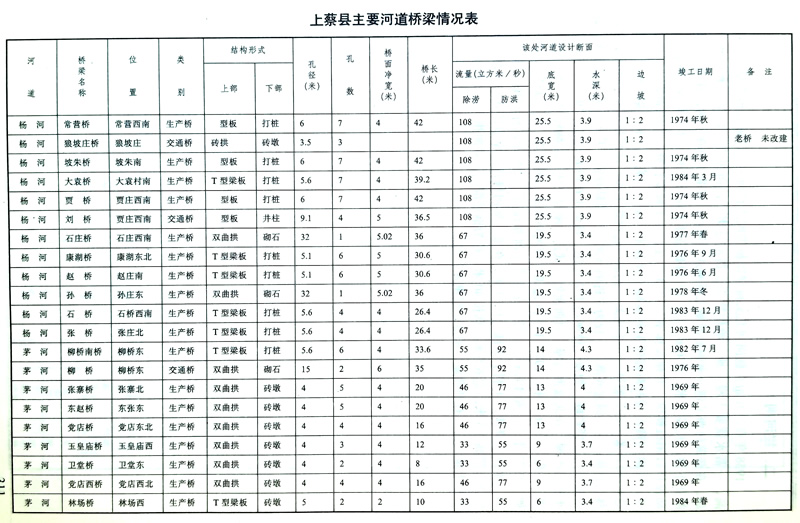

一、桥梁

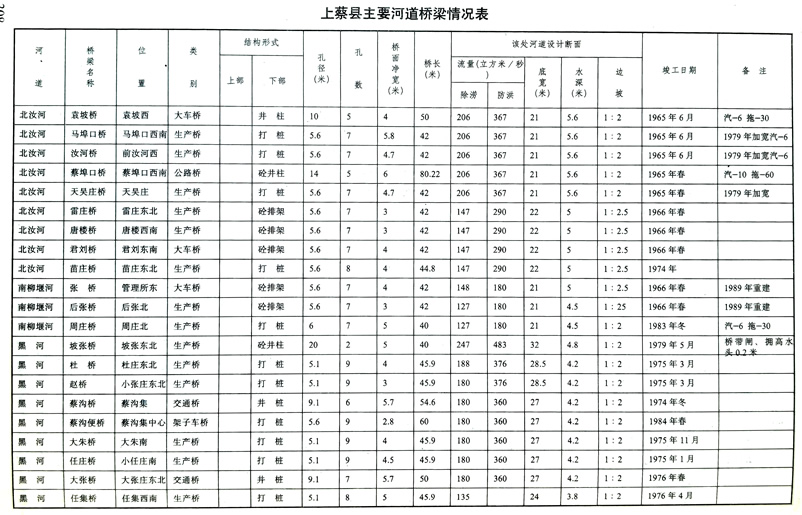

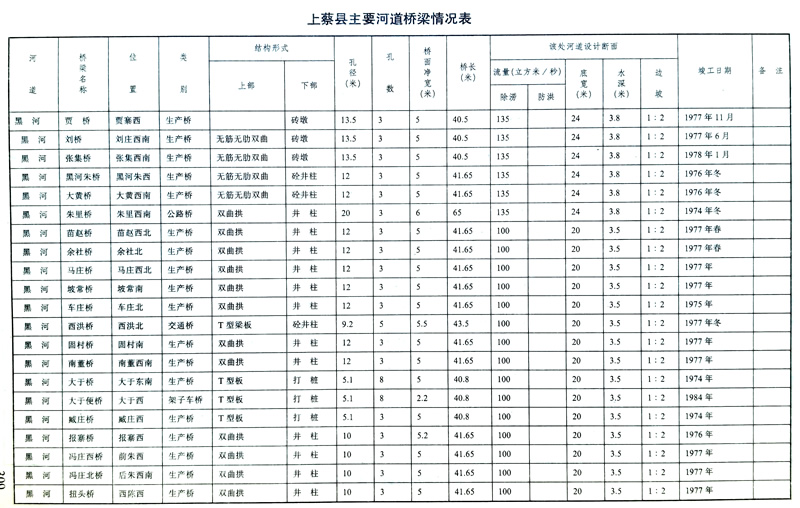

建国前,桥梁多为半圆拱形,或少数条石盖板矩形,但均为重型砖、石结构,跨径偏小,尺寸肥厚,并用木桩下基础,费料物。而少量的木结构桥,属小型简易木板桥,仅供行人之用。1956年起,在大、中型河道上建的木桩排架结构桥梁,遍布黑河。施工简便,工期短,投资少而效益显著。但仅有十年使用价值。1965年,在北汝河上,改过去木桩排架为钢筋混凝土桩排架,换木面结构为钢筋混凝“!”型板装配式结构,寿命可达百年。其缺点是孔径小(5米5孔),承载能力低,只适用于生产过桥。同年,在北汝河蔡埠口建公路桥时,改打钢筋混凝土桩为钻井柱现浇梁板式公路桥,扩大了孔径(每孔14米,5孔),提高了承载力。1966年在洪河修建东洪公路桥时,下部结构仍为井灌钢筋混凝土桩,将上部桥面结构改现浇钢筋混凝土为装配“T”型梁板式,但还是孔径偏小(8.7米),增加了孔数(7孔)。因而在洪河上修建的生产桥或公路桥,均采用钻井钢筋混凝土柱“T”型梁板装配式。承载能力、结构尺寸不同。在修建南、北柳堰河桥梁时,根据新挖河漕水少和土质情况,改北汝河打钢筋混凝土桩排架,为挖基埋设钢筋混凝土桩排架,上部仍为装配式钢筋混凝土“!”型板,减少了打桩设备,这样可全面施工,加快进度。1967年,鉴于钢材缺乏,在杨岗河采用少用钢材的混凝土井桩,钢筋混凝土双曲拱式结构。1976年,在黑河建桥时,又改为混凝土井桩,无肋双曲拱式生产桥(孔径10米、3孔),完全不用钢材。以后在面上干、支、斗渠的配套建筑上,只采用砖墩、砖肋、砖波双曲拱,单波双曲拱,砖墩“T”型梁板式。遇小于3米跨径的采用砖墩钢筋混凝土盖板,形式不一。1976年秋季,推广扶沟县的砖砌薄壳桥,孔径5-10米,结构精巧,尺寸轻薄,省工、省时、省钱、省料,相继在全县建2000余座。但是由于该桥要求规格严、精度高,而当时施工时却是一轰而起的,事后又缺乏管理,结果修建了不少低质量和不合格桥梁,很快出现了诸多坍塌和毁坏现象,造成不良影响,被定为淘汰桥型。1980年以后,面上斗、支沟建桥,广泛使用砖墩、预制装配混凝土两搅或三搅拱瓦装配桥,或砖墩、预制钢筋混凝土盖板式桥,坚固适用,颇受群众欢迎。

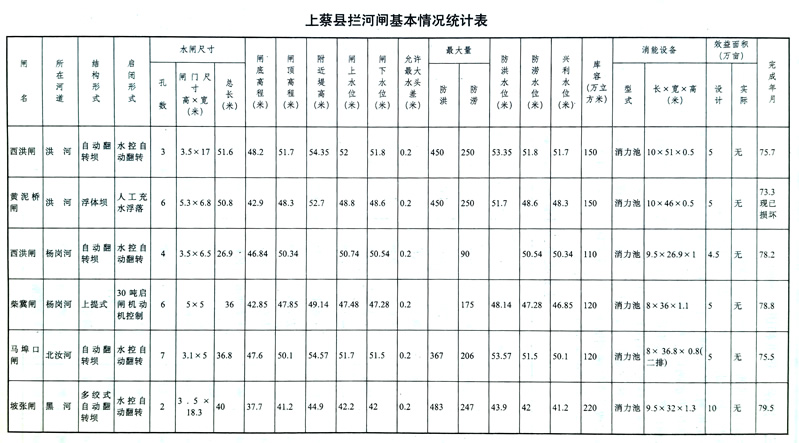

二、拦河闸

1958年春,开始在杨岗河龙头桥建以桥带闸式拦河闸,因该处地势低洼,地下水位高,一蓄水就要上浸土地,给作物生长造成危害,因而废弃。1978年秋,杨岗河改道后,在柴冀村西又建一座钢筋混凝土桥闸式拦河闸,双曲拱桥在上游,开闭式钢筋混凝土闸在下游,孔径5米,共6孔,闸门为钢筋混凝土扁壳拱形,高、宽各5米,用30吨电动拉杆启闭机操纵,并建操作室。1973年春,为了减少投资,节约能源,利用水浮力原理,在洪河黄泥桥村东修建钢筋混凝土浮体闸一座,门高5.3米、宽6.8米,6门相联,总长50.8米,右为船闸,左为电站,构成一套枢纽工程,该闸是靠充水立门蓄水,放水落门行洪,六门同起同落,是较为先进的水闸。但容易自锁,升降不灵,或因充、放水时水锤作用,撕烂联门橡皮,使闸门失去作用。目前正在研究改进。1974年冬,全部利用水压力原理,在北汝河马埠口村西南处,试建一座双绞式自动翻转闸,门宽5米,高3.1米,7孔,长36.8米,1975年5月建成。该闸随着水位的升降,闸门启闭灵活,转动自如。1975年7月和1978年2月,在西洪洪河和杨岗河又修建同样两座。缺点是放水易尽,水位下降快,不利于灌溉。1979年,在坡张黑河修建一座多绞式自动翻转闸,桥闸结合,门高3.5米,宽6.1米,总长40米。桥为钢筋混凝土双曲拱式,2孔。优点是蓄水不易大量流失,有利灌溉;缺点是泄洪速度慢。

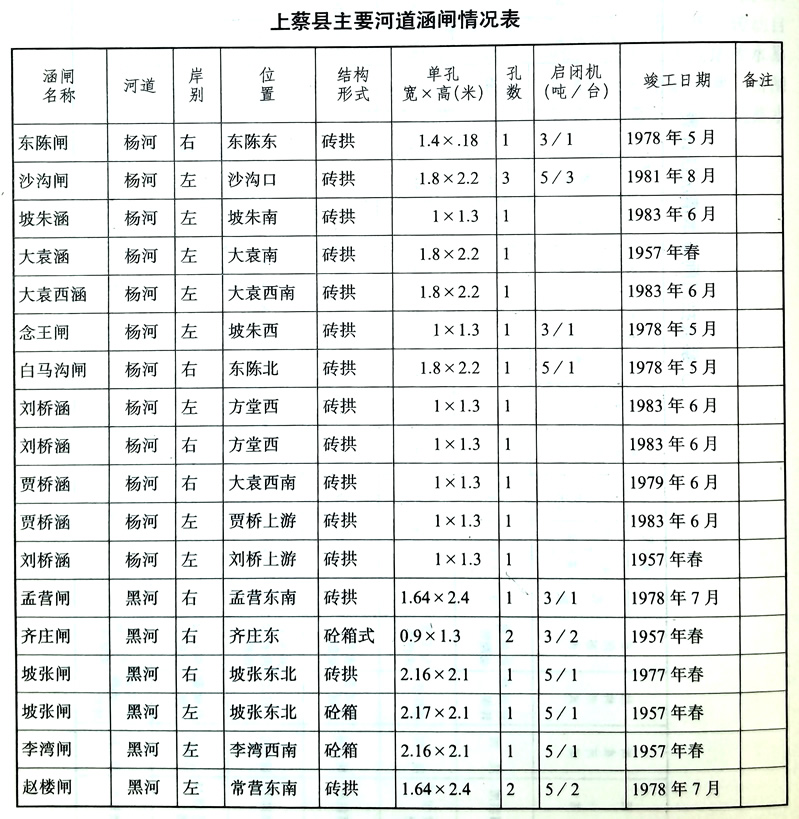

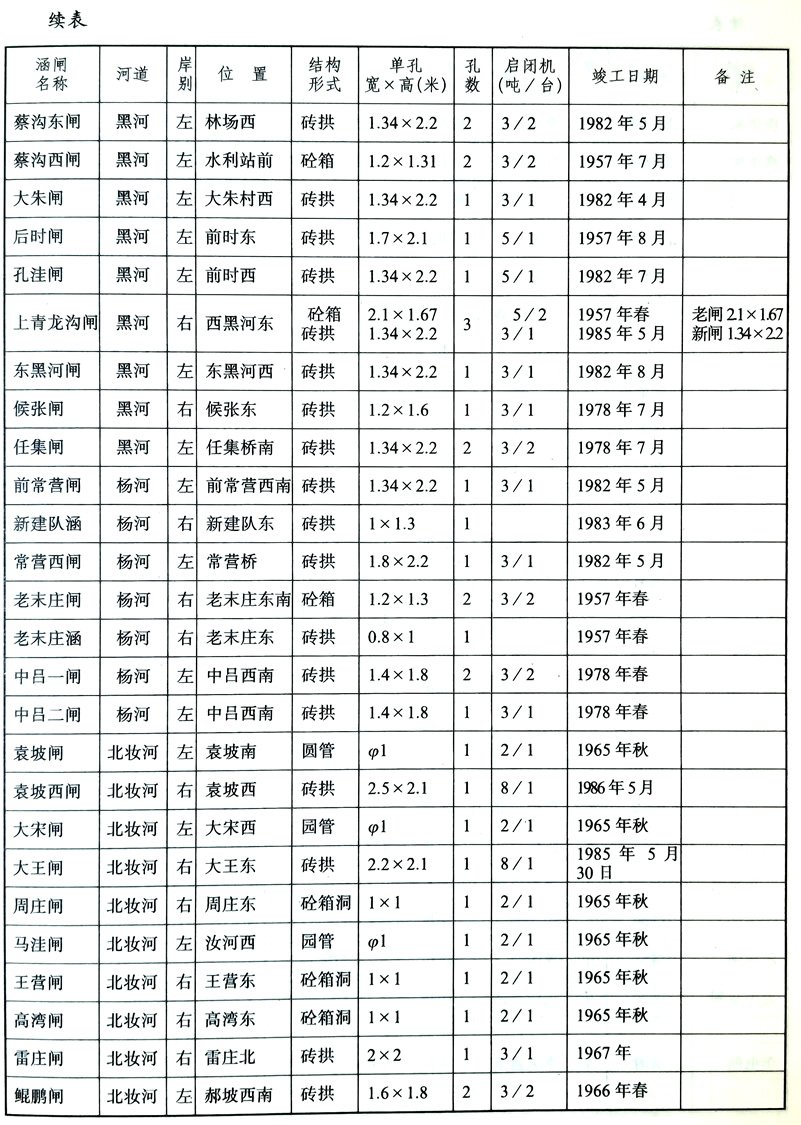

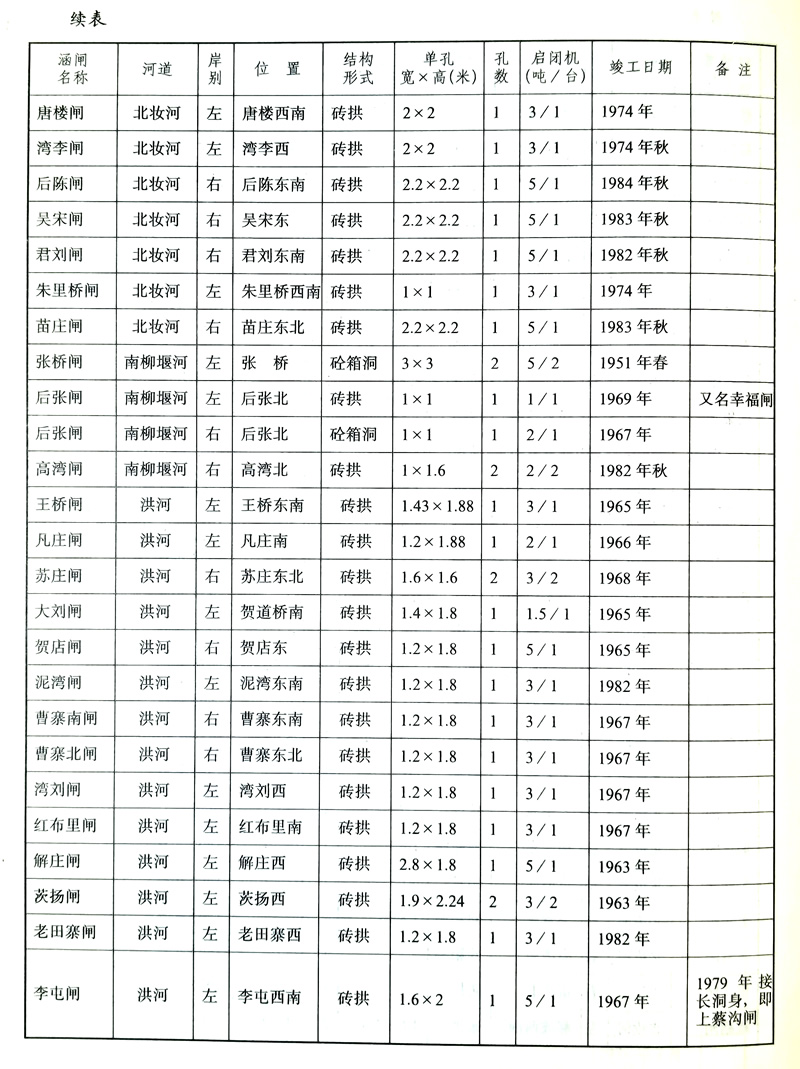

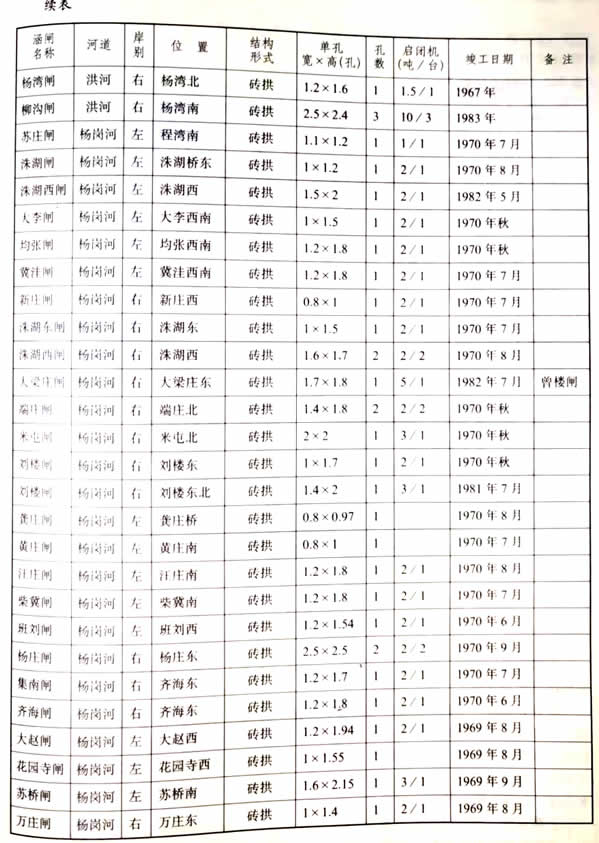

三、排涝、防洪和进水涵闸

全县沿河排涝闸、防洪闸和进水闸,均属箱式结构,拉杆手摇启闭机械操纵,仅在建筑材料上有所区别:分砖、石结构和钢筋混凝土结构两种。1951年春,在吴宋湖洼地蓄洪区建张桥闸、圪垱李闸。1957年6月靠黑河修建的排涝闸和1961年5月靠南汝河左岸修建的董庄进水闸均为木桩基箱式钢筋混凝土结构;其它沿河排涝闸,均是砖拱箱式结构。目前已将洪、汝河和其它河道上的部分矩形平板木闸门改为钢筋混凝土平板矩形网格门;将原来的砖瓦结构启闭管理房,改为钢筋混凝土平顶房,门窗改为混凝土制或钢门钢窗,使启闭机吨位提高一级。为了防止闸门止水橡皮被割,又试制成了梯形闸门,把两侧止水橡皮改装在闸两侧的闸槽内,效果良好。1985年春,在北汝河左岸扩建的大王闸,进一步证实了此项革新成功,正积极推广。

第三节 设施管理

一、河道管理

河道管理分一级河道管理和二级河道管理,全县一级河道有洪河、汝河,总长83.63公里;二级河道有黑河、杨岗河,总长121.05公里。一级河道管理,水利局设工程管理股,河道设管理所(洪河2,汝河1),乡设河道管理委员会,配一名护堤专职主任,行政村设护堤领导小组,百米河堤配一名管护员。行政村护堤组实行五定:定领导、定人员、定责任、定收入、定奖罚。二级河道管理办法是以乡为单位,参照一级河道管理执行。全面实行承包责任制,实行经济与效益挂钩,奖勤罚懒,责、权、利三统一。

二、农田水利工程管理

农田水利工程管理,以乡水利站为主体,建立乡、村、组管理组织,逐级实行承包管理责任制。

村委成立水利服务站,村民组成立水利工程管理小组,下配管理员。其管理办法是(1)工程管理:由村委服务站统一规划,分片划段,由管护员负责承包,排水沟严禁开垦种植,保证达到沟身完整,沟沟相通,通畅无阻;生产桥保持桥孔无堵塞,桥面完整;水闸启闭灵活。(2)机井管理:由各村民小组分户承包,承包者用井优先,并划给一分责任田作报酬。损坏者视情节进行经济处罚。(3)机械管理:灌溉机具有专人保管,设专库存放,建档立册,发放回收,擦拭保养,均由保管人负责。

承包的方法各有不同,总的原则是:机手相对稳定,以机养机,合理取酬。