第三章 教 师

第一节 教师任用

私塾先生(教师)有聘请、自任两种;书院讲学的经师(教师)由知县或院长聘请;县学由教谕、训导任教。清末,废科举兴学堂后,堂长(校长)由知县委派,教师由校长聘请。民国初期,小学堂改称小学校后,高、初级小学校长由县教育局委派,教师由校长聘请,聘期为一学期或一学年,教师接不到聘书即为辞退。民国20年(1931),县立初中成立,校长由县长推荐,省教育厅加委,私立高、初中校长由校董会推选,教师由校长聘用。民国29年(1940)教育局并入县政府,称教育科,小学改为中心制,校长由县委派,教师由校长聘请;乡村小学改为保国民学校,校长教师均由县政府委派。

建国初期,中学教师由专署管理和分配,1957年后,管理权限下放到县;小学教师原由县人民政府统一分配,后改由县教育局统一管理。

第二节 教师队伍

清光绪30年(1904),上蔡始建高等小学堂1所,有教职员3人。宣统二年(1910),上蔡各级各类学堂81所,共有教职员132人,其中改良塾师占80%,新学毕业师资占20%。

民国初期,学校发展缓慢。民国25年(1936),全县教师仅263人,其中初中教师16人,小学教师241人,私立小学、教会小学教师6人。

民国29年(1940),推行国民教育制度后,学校发展较快。至民国36年(1947)全县各级各类学校教师发展到1669人,其中中心小学教师368人,保国民学校教师1196人,县立学校教师41人,私立高、初中教师64人。大专院校毕业和肄业的占80%,中心学校教师具有中师程度的占75%,保国民学校教师,师资的文化程度情况是:高中、初中教师,大部分经过县办短期学习班培训,一般具有初中文化程度。

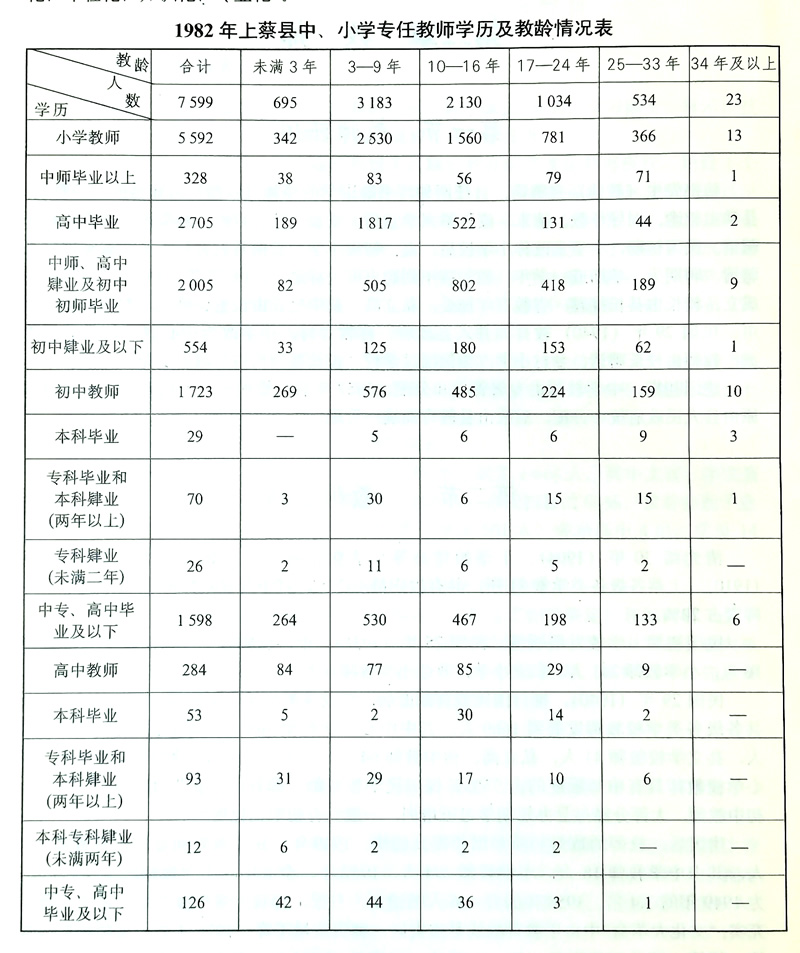

建国后,教师的数量和质量增长提高较快。1949年,民主政府初建时仅有教师312人,其中中学教师18人,小学教师294人。1952年,全县中、小学教师增至1055人,为1949年的3.4倍。1958年因有406人被错划为右派,师资力量严重不足。嗣后,逐年充实。“文化大革命”中由于教育战线是重灾区,师资质量下降。1978年后,民师经数次考核,精简一部分不称职者,加上右派改正复职教师349人,教师的数量逐步充实提高。1985年,全县教职工9103人(中学教师2421人,小学教师6483人,幼儿教师15人,其它184人),其中民办教师5837人(中学教师591人,小学教师5235人)。

1982年以后,全县中、小学领导班子不断进行调整,从教师中选拔了109名具有大、中专学历的中青年骨干教师,担任中、小学领导职务,初步实现了领导班子“革命化、年轻化、知识化、专业化”。

第三节 教师培训

一、短期培训班

1949年7月,县民主政府举办师资讲习会,培训师资80人,结业后分配到12所完小任教。1950年暑期,开办师资训练班,培训小学教师200余人。1951年,在上蔡初师附设教师轮训班和短训班,学习时间5个月,共办5期,培训教师750人。

1956年至1957年,对低年级语文教师举办普通话学习班,共培训993人。

1976年至1985年,县教育局开办师资训练班,共培训中、小学教师2789人。其中,初中语文教师1期100人,数学教师5期400人,物理教师1期40人,英语教师4期289人,生物教师3期86人,历史教师3期110人,地理教师2期125人,政治教师1期45人;小学语文教师3期300人,数学教师2期300人,语音教师6期350人,音乐教师3期276人;中小学体育教师4期183人,幼师5期35人,小学校长2期150人。

二、在职进修

1952年起,以区为单位,利用星期日对不具备初师文化水平的小学教师,集中教授语文和数学,以提高其业务水平。

1956年,建立上蔡县小学教师业余进修校部,开设语文、数学两科。在全县各区完小设分校13处,平时教师轮回上课,假期集中县城上课。通过两年进修,全县有560名小学教师达到了初师文化水平。

1961年春,在城北周庄办中学教师业余轮训班,每期两个月,全年共培训500人。嗣后,各公社举办半日制学校,培训小学教师。

1980年,上蔡县教育局根据地区教育局指示,将汝南师范在上蔡招收的115名民师集中到上蔡县教师进修学校,编为两个班,学制一年,毕业后教育局分配到县内各中、小学任教。

1985年9月,上蔡县教师进修学校经过考试,选招小学民办教师100人,编为两个班,学制二年。毕业后,承认中师学历,回原校工作。

三、函授

1959年秋,县文教局建立函授分站。是年,新乡师范学院在县招收理科函授生56人,其中数学系21人,物理系16人,化学系10人,生物系9人。开封师范学院在县招收文科函授生60人,其中中文系40人,历史系10人,地理系8人,外语系2人。学制均为四年。

1966年,“文化大革命”开始后,函授停办。

1978年,重建上蔡函授分站。是年,开封师范学院函授部在县招函授生160名。其中,中文系90人,政治系70人。1983年经考试毕业50人,其中中文系37人(民办教师12人),政治系13人(民办教师4人)。

1984年,河南大学(原开封师院)函授部在县招本科函授生26人。其中,中文系11人,政治系7人,历史系8人;专科函授生17人,其中历史专业10人,英语专业7人。

1985年,河南师范大学(原新乡师院)在县招收本科函授生6人。其中,物理系2人,体育系3人,生物系1人;专科函授生29人,其中数学专业17人,物理专业6人,化学专业3人,英语专业1人,教育管理专业2人。学制本科5年,专科3年。

1984年,汝南师范在上蔡中、小教师中招收函授生423人。1985年,上蔡教师进修学校在本县中、小学教师中招收函授生419人。均开设语文、数学两科。每周面授1次。学制4年,结业考试合格者,招收单位发给中师毕业证。

中、小学教师通过培训和函授,业务水平显著提高。1985年4月,县教体局对中小学教师进行教材教法过关考试,中学教师参加1043人,达过关标准的916人,占应试的87.8%;小学教师参加3950人,达过关标准的2939人,占应试的74.4%。

第四节 教师待遇

一、工资福利待遇

清末、民国初期,私塾受聘先生,由一家或数家轮流供餐,学生每人一年还须交银洋5-10元,或交小麦250-500市斤,作为教师报酬。自设学馆者,蒙童一般年交小麦150市斤左右,开讲者一般年交小麦250市斤以上。兴学堂后,公立学堂(学校)教师月工资人均15元(银洋)左右。民国20年(1931)以后,小学高级教师月工资20元左右,初级教师18元,乡小教师10元。中学教师实行计时制,每节课4-5元,一般的中学教师月工资50元左右。

民国31年(1942)后,物价飞涨,货币贬值,小学校长月工资增至40-50元,教师月工资增至28-30元;除工资外,还实行米谷津贴,每人每月津贴小麦7.5斗。中学校长月工资120-150元,中学教师100-120元,另外高中教师每节课津贴小麦20市斤,初中教师每节课津贴小麦15市斤。建国后,教师待遇不断改善。1949年至1951年底,中小学教师的工资实行粮薪制,一律按月发给小麦。其标准是:中学校长、教导主任266市斤,教员252市斤,事务主任224市斤,职员200市斤;小学校长180市斤,教导主任170市斤,五、六年级教员160市斤,三、四年级教员150市斤,一、二年级教员140市斤。

1952年,待遇改为工资分制,发给人民币。中、小学教师人均月工资分别为39.49元和22.24元(换币后币值)。

从1953年1月6日起,对全县公办中、小学教师实行公费医疗。教师的退职退休,死亡抚恤、女教师产假等,都按国家规定执行。

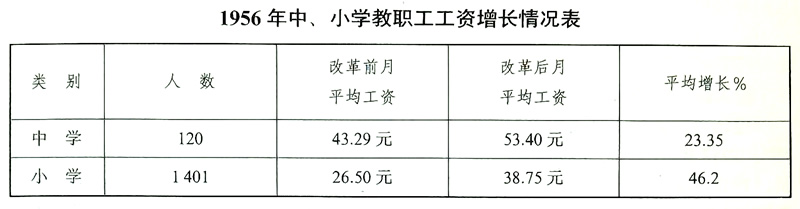

1956年进行工资改革,取消工资分制,实行货币工资制,教师工资普遍得到提高。

1958年,大刮“共产风”,教师短期实行供给制,除伙食外,中学校长月发工资14元,教师12元;小学校长月发10元,教师8元。一年后取消。

1963年,对中、小学教师工资进行调级增资,参加调级1724人,升级的655人。

1977年,为40%的教职工调级增资。1979年,再次有40%的教职工晋升一级工资。1980年实行了中、小学班主任津贴制,小学班主任每月4-6元,中学班主任5-7元。

1981年,全县中、小学教师普升一级工资,其中有7%的教师连升两级。教师工资通过三次大的升级,平均每人升两级,少数升三级,个别升四级。同时,三类工资区调为四类工资区。还增加了行政费节支奖和副食品补助各5元。

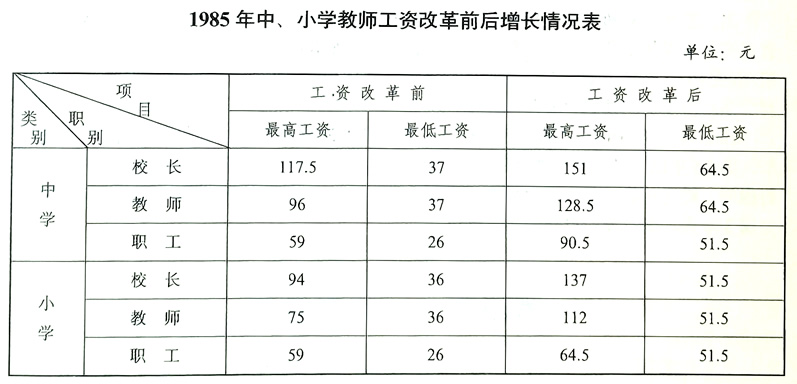

1985年,进行工资改革,全县教师工资月增资63373元,平均每人月工资增加19.18元,同时还增加了教龄津贴和工龄工资(教龄津贴,5年至10年为3元,11年至15年为5元,16年至20年为7元,20年以上为10元。工龄工资每年0.5元,直至20元为止)。教师工资较1977年人均月增40元,个别月增80余元。

民办教师的工资,从1957年起,实行津贴制,小学每人每月5元,中学每人每月7元。1974年国家每人每年发给补助费175元,其中统一掌握使用15元,拨给大队买工分84元,发给个人76元。1979年,农村实行家庭联产承包责任制后,除一份责任田外,国家发给小学民办教师平均每人每月12.5元,中学民办教师15.5元,每人每月并发给副食品补贴5元。1981年,县人民政府规定,除每月发给补助费外,另由大队提成每人每年发给补助粮300-400市斤,或折成人民币80-120元。

二、政治待遇

建国前,教师政治地位低下。

建国后,教师受到党和政府的关怀,政治地位逐步提高,被尊为“人类灵魂的工程师”。1957年前,有十几名教师被选为县各界代表会的代表,有6名被选为人民委员会委员。1958年,在整风运动中,有不少教师被错划为右派,受到不同程度的精神创伤。“文革”期间,不少教师被诬为“牛鬼蛇神”而遭受迫害,政治上被歧视为“臭老九”,教师的积极性受到严重挫伤。

中共十一届三中全会以后,全面进行了拨乱反正,贯彻落实了党的知识分子政策,被错划为右派的给予改正,历史上的冤、假、错案给予纠正。各级党委和政府采取许多有效措施,从各方面提高教师的政治地位,有的提拔教师到学校或党、政、企事业单位担任领导,有的被吸收入党。1979年12月,全县评选出席地区的先进工作者44人。1981年被选为第五届县人大代表26人,政协第一届委员15人,李英基、万寿鹏、侯华章被选为县政协常委。1983年1月,3名教师出席省教育战线先进工作者会议。是年12月,一中教师夏文献出席教育部召开的“五讲、四美为人师表”代表会,受到教育部、教育总工会和河南省人民政府的表彰。

1984年3月,上蔡高中模范班主任宋庆喜出席教育部召开的全国优秀班主任大会,荣获金质奖章和证书。9月,吴凌云、张德新被选为县人大常委会委员。李英基被选为县政协副主席。

离、退休教师和民办教师同样受到党和政府的关怀。黄埠乡退休教师朱孔昭出席河南省召开的离退休干部代表会。西洪乡石堂学校民办教师石丹(女)先后出席县、地、省三级“双先会”,被团省委命名为新长征突击手,省三八红旗手,又被选为县六届人大代表,县二届政协委员、县妇女联合会常委。

1985年9月10日,县委、政府、人大、政协四大领导班子联合隆重庆祝首届教师节,为25年以上教龄的老教师颁发了荣誉证。同时,机关,团体分别向当地学校教师进行慰问,赠送礼品。是年,为解决教师的后顾之忧,将中教五级和小教三级教师140人的家属336人,由农业户口转为非农业户口。